介護報酬の返戻:その原因と対策

介護を学びたい

先生、「返戻」って、よく聞く言葉なんですが、具体的にどういうことか教えていただけますか?

介護の研究家

そうだね。「返戻」とは、介護報酬の請求で提出した書類に間違いがあると、お金が支払われずに書類が送り返されてくることだよ。たとえば、介護サービスの記録に誤りがあったり、必要な書類が足りなかったりすると返戻になるんだ。

介護を学びたい

なるほど。書類に不備があると送り返されるんですね。もし返戻されたらどうすればいいんですか?

介護の研究家

返戻された書類をよく確認して、間違いを訂正してから、もう一度提出し直す必要があるよ。訂正が遅れると、介護事業所のお金の流れにも影響が出るから、なるべく早く対応することが大切なんだ。

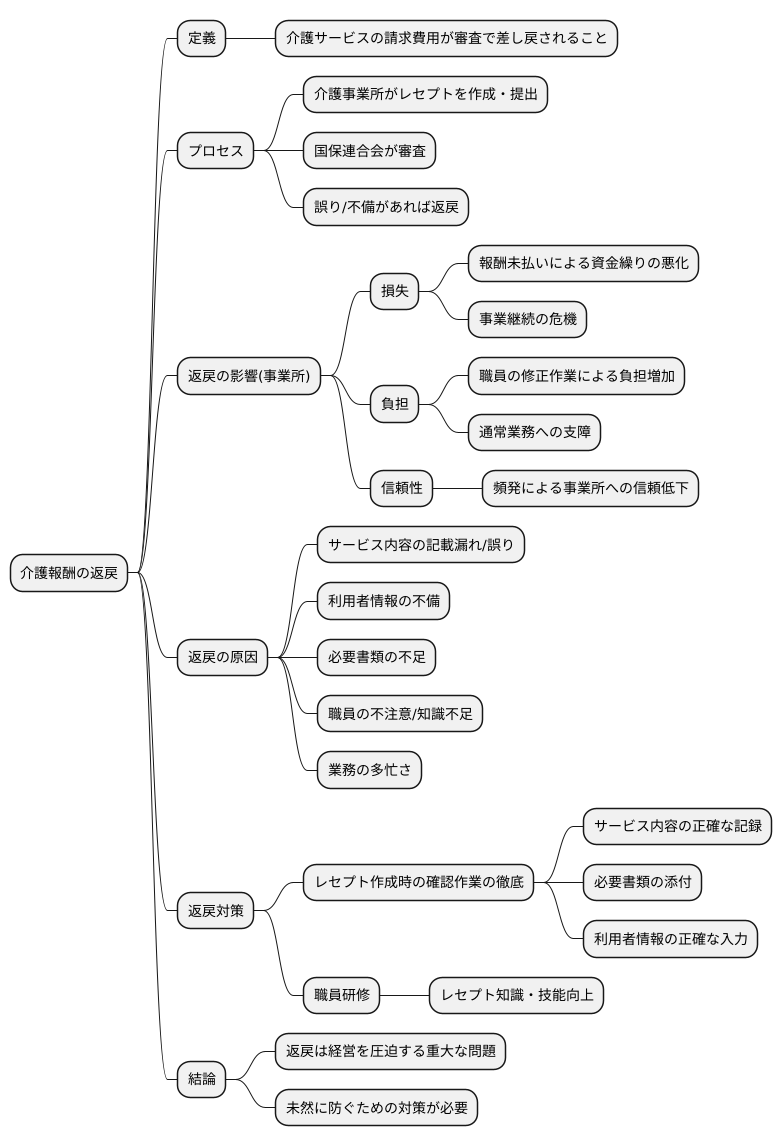

返戻とは。

介護サービスの費用を請求する際に、提出する書類に誤りがあると、費用は支払われず、書類が送り返されます。これを「返戻」と言います。介護事務では毎月、介護サービスの費用を請求するための明細書を作成し、国に提出します。もしこの明細書に間違いがあると、請求は受け付けられず、明細書が戻ってきます。この時、間違いを訂正し、翌月に改めて請求し直す必要があります。

返戻とは

介護報酬の返戻とは、介護サービスを提供した事業所が請求した費用が、審査の結果、支払われずに差し戻されることを言います。介護事業所は、提供したサービス内容を介護給付費明細書(一般的にレセプトと呼ばれます)に記録し、毎月、国保連合会に提出することで報酬を請求します。このレセプトの内容に誤りや不備があると、国保連合会による審査で問題が発見され、請求は認められず、レセプトが事業所に戻されます。これが返戻です。

返戻は介護事業所にとって大きな損失につながります。まず、支払われるはずの報酬が受け取れなくなり、事業運営に必要な資金繰りに影響が出かねません。資金不足は事業の継続を危うくする深刻な事態になり得ます。また、返戻されたレセプトを修正して再提出するには、職員が改めて内容を確認し、訂正作業を行う必要があります。この修正作業は本来業務ではないため、職員の負担を増やし、他の業務に支障が出る可能性も考えられます。さらに、返戻が頻発すると、事業所の信頼性にも傷がつく恐れがあります。

返戻の原因は様々ですが、例えば、サービス内容の記載漏れや誤り、利用者情報の不備、必要書類の不足などが挙げられます。こうしたミスは、担当職員の不注意や知識不足、あるいは業務の多忙さから発生することがあります。

返戻を減らすためには、レセプト作成時の確認作業を徹底することが重要です。サービス内容を正しく記録し、必要書類を漏れなく添付するだけでなく、利用者情報も正確に入力する必要があります。また、職員への研修を充実させ、レセプト作成に関する知識や技能の向上を図ることも大切です。返戻は事務的なミスに思われがちですが、事業所の経営を圧迫する可能性のある重大な問題です。日頃から返戻の原因を理解し、未然に防ぐための対策をしっかりと行う必要があります。

返戻の主な原因

介護報酬の請求において、返戻は大きな問題です。せっかくサービスを提供しても、請求が認められなければ、事業所の経営を圧迫する要因になりかねません。返戻の主な原因は、残念ながら人為的なミスです。

よくあるミスの一つが、利用者情報の入力ミスです。氏名や被保険者番号の入力間違い、生年月日の誤りなどは、些細なミスに見えますが、返戻の大きな原因となります。また、サービスを提供した日付や時間、回数などの記録ミスも返戻に繋がります。正確な記録と入力作業は、請求業務の基本です。

サービスコードの誤りも返戻の大きな原因です。提供したサービスの内容と異なるコードを選択したり、コード自体を間違えたりすると、請求が認められません。介護報酬の体系は複雑で、様々なサービスコードが存在するため、正しいコードを選択するには、深い知識と理解が必要です。

利用者の状態の変化を反映していないことも返戻の原因となります。要介護度が変更になった場合、速やかに変更届を提出しなければ、レセプト上の要介護度と実際の要介護度が食い違ってしまい、返戻されてしまいます。利用者の状態を常に把握し、適切な手続きを行うことが重要です。

サービス提供体制の不備も返戻の要因となります。人員配置や設備などが法定基準を満たしていない場合、請求は認められません。また、請求内容が法定の基準に合致しない場合も返戻となることがあります。事業所は、法令を遵守し、適切なサービス提供体制を整備する必要があります。

これらのミスは、担当者の不注意だけでなく、知識不足や多忙による確認不足など、様々な要因が絡み合って発生します。特に、経験の浅い職員は、複雑なレセプト作成業務に戸惑い、ミスを犯しやすい傾向にあります。事業所は、職員への研修や教育を充実させ、レセプト作成に関する知識や技能の向上を図り、ダブルチェック体制を整備するなど、返戻防止策を講じることが重要です。

返戻による影響

介護報酬の返戻は、介護事業者の経営に様々な影を落とします。まず、最も分かりやすい影響は、介護サービスを提供したにも関わらず、その分の報酬の支払いが滞ってしまうことです。返戻によって請求が認められないと、該当するサービス分の報酬を受け取ることができず、事業者の手元に入るお金が減ってしまいます。これは、事業者が日々の運営に必要な資金をやりくりする上で大きな障害となり、事業運営そのものを難しくする可能性があります。特に、規模の小さい事業者や、経営の基盤が安定していない事業者にとっては、返戻による収入減は事業の継続を脅かす一大事となる可能性があります。

また、返戻された請求書類を修正し、再び提出するためには、担当の職員が多くの時間と労力を費やす必要があります。修正作業は複雑で、関係書類を確認しながら正確に進める必要があるため、職員の負担を増大させ、本来の介護サービス提供業務に支障が出る可能性があります。本来利用者の方々に向けるべき時間や労力が、事務作業に取られてしまうことは、介護サービスの質の低下にも繋がりかねません。

さらに、返戻が何度も繰り返されると、事業者の信頼が揺らぐ可能性があります。国民健康保険団体連合会や行政機関から、請求書類の作成能力が低い事業者と判断され、より厳しい審査の対象となる可能性があります。このような状況に陥ると、事業者の評判が悪くなり、サービスの利用者が減ったり、職員が辞めてしまうことに繋がる可能性も無視できません。

加えて、返戻への対応に追われることで、職員のモチベーションが低下する可能性も懸念されます。せっかくの努力が認められず、書類の修正作業に時間を取られることは、職員のやる気を削ぎ、離職に繋がる可能性も考えられます。良い介護サービスを提供するためには、職員が安心して働ける環境を維持することが不可欠です。そのため、返戻を減らし、職員の負担を軽減するための対策が重要となります。

| 影響 | 詳細 |

|---|---|

| 収入減 | 介護サービスを提供したにも関わらず、報酬が支払われないため、事業者の収入が減少する。特に小規模事業者や経営基盤が不安定な事業者にとっては、事業継続を脅かす可能性がある。 |

| 事務作業の増加 | 返戻された請求書類の修正作業に多くの時間と労力がかかり、職員の負担が増大する。本来の介護サービス提供業務に支障が出る可能性があり、介護サービスの質の低下にも繋がりかねない。 |

| 信頼の低下 | 返戻が繰り返されると、請求書類の作成能力が低い事業者と判断され、厳しい審査の対象となる可能性がある。事業者の評判が悪化し、利用者減や職員の離職に繋がる可能性もある。 |

| 職員のモチベーション低下 | 努力が認められず、書類の修正作業に追われることで、職員のモチベーションが低下し、離職に繋がる可能性がある。 |

返戻を防ぐための対策

医療機関にとって、診療報酬の返戻は事業運営に大きな影響を与えます。返戻は、医療機関側の不備による請求ミスが原因となることが多く、適切な対策を講じることで未然に防ぐことが可能です。返戻を減らすためには、レセプト作成時の確認作業を徹底することが重要です。

まず、請求書作成担当者による入力後には、必ず複数人の職員による確認作業が必要です。担当者以外の職員が、二人、三人と段階的に確認を行うことで、入力間違いや記入漏れといった単純なミスを減らすことができます。また、請求書作成用のコンピューターシステムを導入し、自動確認機能を活用することも効果的です。システムによる確認は、人為的なミスを減らし、作業効率の向上にもつながります。

加えて、職員向けの研修会を定期的に開催し、請求書作成に関する最新の知識や注意点を共有することも重要です。過去の返戻事例を教材として、具体的な間違いとその原因、再発を防ぐための対策を学ぶことで、職員一人一人の意識を高めることができます。研修では、よくある間違いや改正点などを重点的に取り上げ、実践的な演習を取り入れることも効果的です。また、国民健康保険連合会などが提供する請求書作成に関する資料や手引書などを活用し、常に最新の情報を把握することも大切です。関係法令の改正や通知など、常にアンテナを高くして最新の情報を取り入れることで、質の高い請求業務を行うことができます。

これらの対策を着実に実行することで、返戻を最小限に抑え、安定した事業運営を行うことが可能になります。スムーズな事業運営は、医療機関の信頼性向上にもつながり、地域医療への貢献にも寄与します。

| 対策 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 複数人による確認作業 | 請求書作成担当者以外が二人、三人と段階的に確認を行う | 入力間違いや記入漏れといった単純なミスを減らす |

| コンピューターシステムの導入 | 自動確認機能を活用 | 人為的なミスを減らし、作業効率の向上 |

| 職員向け研修会の定期開催 | 請求書作成に関する最新の知識や注意点を共有、過去の返戻事例を教材として活用、実践的な演習 | 職員一人一人の意識を高める |

| 最新情報の把握 | 国民健康保険連合会などが提供する資料や手引書を活用、関係法令の改正や通知などを常に確認 | 質の高い請求業務を行う |

まとめ

介護報酬の返戻は、介護事業所の運営において大きな痛手となる問題です。返戻とは、提出した介護報酬請求のうち、審査の結果何らかの不備が見つかり、支払われない、あるいは減額されることを指します。これは事業所にとって、単に収入の減少を意味するだけでなく、様々な悪影響を及ぼします。まず、返戻によって報酬の支払いが滞ると、事業所の資金繰りが悪化し、円滑な運営が困難になります。職員への給与支払いや設備の維持管理などに支障が出る可能性も懸念されます。また、返戻作業には多くの時間と労力が費やされます。職員は本来の業務に加えて、返戻の原因究明や再請求手続きなど、追加の作業を負担しなければなりません。これは職員の負担を増やし、モチベーションの低下につながる恐れがあります。さらに、度重なる返戻は事業所の信頼性を損ないかねません。適切な請求手続きを行えない事業所というイメージが定着すれば、利用者やその家族からの信頼を失い、事業所の評判を落とすことにつながるでしょう。返戻の多くは、請求書の記載ミスや手続きの不備といった人為的なミスに起因しています。そのため、事業所内でのチェック体制の強化は返戻防止に不可欠です。請求書を作成する際には、複数人で内容を確認するなどの体制を構築し、ミスの発生を未然に防ぐ必要があります。また、職員の教育研修も重要です。介護報酬制度の複雑なルールや正しい請求手続きを理解するために、定期的な研修を実施し、職員の知識と技能の向上に努めるべきです。もし返戻が発生してしまった場合は、その原因を徹底的に分析し、再発防止策を講じる必要があります。同じミスを繰り返さないよう、事業所全体で問題点を共有し、改善策を実行していくことが重要です。返戻を減らすことは、事業所の安定経営を支えるだけでなく、利用者への質の高いサービス提供にも間接的に貢献します。事業所の経営が安定すれば、より良いケアを提供するための設備投資や人材育成に資金を投入することができます。ひいては、利用者の満足度向上と地域福祉の活性化につながるでしょう。関係機関との連携を密にし、最新の情報を共有することも有効な手段です。制度の変更点やよくある返戻事例などを把握することで、より正確な請求手続きが可能になります。今後も、介護報酬制度の変更や改正に注意を払い、適切なレセプト作成を心がけることが大切です。関係機関と積極的に情報交換を行い、常に最新の知識を習得することで、返戻を最小限に抑え、事業所の健全な運営を目指していく必要があるでしょう。

| 返戻による悪影響 | 対策 |

|---|---|

| 資金繰りの悪化、円滑な運営の困難 | 事業所内でのチェック体制の強化、複数人での確認 |

| 職員の負担増加、モチベーション低下 | 職員の教育研修、定期的な研修の実施 |

| 事業所の信頼性損失 | 返戻原因の徹底分析、再発防止策の実行 |

| 利用者の満足度低下 | 関係機関との連携、最新情報の共有 |