介護サービス情報公表システムを使いこなそう

介護を学びたい

先生、「介護サービス情報公表システム」って、都道府県が作ってるところもあるんですよね?でも、これだけで介護サービスの良し悪しってわかるんですか?

介護の研究家

そうだね、都道府県が公表している大切な情報源の一つだよ。事業所の基本情報やサービス内容、職員体制、設備、苦情件数などがわかるから、サービスを選ぶ際の参考になるね。ただ、それだけで全てを判断するのは難しいんだ。

介護を学びたい

じゃあ、他にどんなことを知っておく必要があるんですか?

介護の研究家

実際にサービスを利用している人や、その地域をよく知っている人の意見も大切だよ。ケアマネジャーさんや民生委員さん、近所の人からの口コミなども参考にするといいね。色々な情報を集めて、総合的に判断することが大切なんだ。

介護サービス情報公表システムとは。

都道府県が公開している『介護サービス情報公表システム』は、介護サービスを行う事業者や施設の情報を知るための道具です。これは『介護』と『介助』に関する用語です。しかし、介護サービスの良し悪しを判断するには、このような行政サービスだけでなく、地域のケアマネジャーや民生委員、実際にサービスを使っている人たちの評価や口コミを集めることも大切です。

公表システムの概要

介護サービス情報公表システムは、各都道府県が運営している、介護サービス事業者や介護施設に関する様々な情報を公開している仕組みです。この仕組みは、介護を必要とする人やその家族が、自分に合った介護サービスを選ぶ際に役立つ情報を提供することを目的としています。

このシステムには、事業所の概要、提供しているサービスの内容、職員の体制、利用料金、苦情への対応状況など、様々な情報が掲載されています。これらの情報は、介護保険法に基づいて、事業者から都道府県に提出されたものです。そのため、情報の信頼性は高いと言えます。

利用者は、自分の住んでいる地域や希望するサービスの種類、提供体制など、様々な条件で検索をかけることができます。例えば、自宅から近い事業所を探したり、特定のサービスを提供している事業所を探したり、夜間対応をしている事業所を探したりすることが可能です。複数の事業者を比較検討することも容易なので、自分にぴったりの事業所を見つける助けとなります。

また、システムによっては、過去に都道府県から行政処分を受けた事業者の情報も確認できます。これは、事業所を選ぶ上で重要な判断材料となるでしょう。過去に問題があった事業所を避けることで、安心してサービスを利用することができます。

この公表システムは、誰でも無料で利用できます。インターネットに接続できる環境があれば、いつでもどこでも必要な情報を入手できます。そのため、介護サービス選びにおいて非常に役立つ道具と言えるでしょう。

ただし、システムの情報だけで全てを判断するのではなく、他の情報源も活用することが大切です。例えば、実際に事業所に見学に行ったり、既にサービスを利用している人に話を聞いたりすることで、より具体的な情報を得ることができます。様々な情報を総合的に判断することで、本当に自分に合った介護サービスを選ぶことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 運営主体 | 各都道府県 |

| 目的 | 介護を必要とする人やその家族が、自分に合った介護サービスを選ぶ際に役立つ情報を提供 |

| 掲載情報 | 事業所の概要、提供サービス内容、職員体制、利用料金、苦情対応状況など |

| 情報源 | 介護保険法に基づき、事業者から都道府県へ提出された情報 |

| 検索機能 | 地域、サービスの種類、提供体制など |

| 追加情報 | 行政処分を受けた事業者の情報(システムによる) |

| 利用料 | 無料 |

| アクセス方法 | インターネット |

| 注意点 | システムの情報だけでなく、他の情報源(見学、利用者の声など)も活用 |

ケアマネジャーとの連携

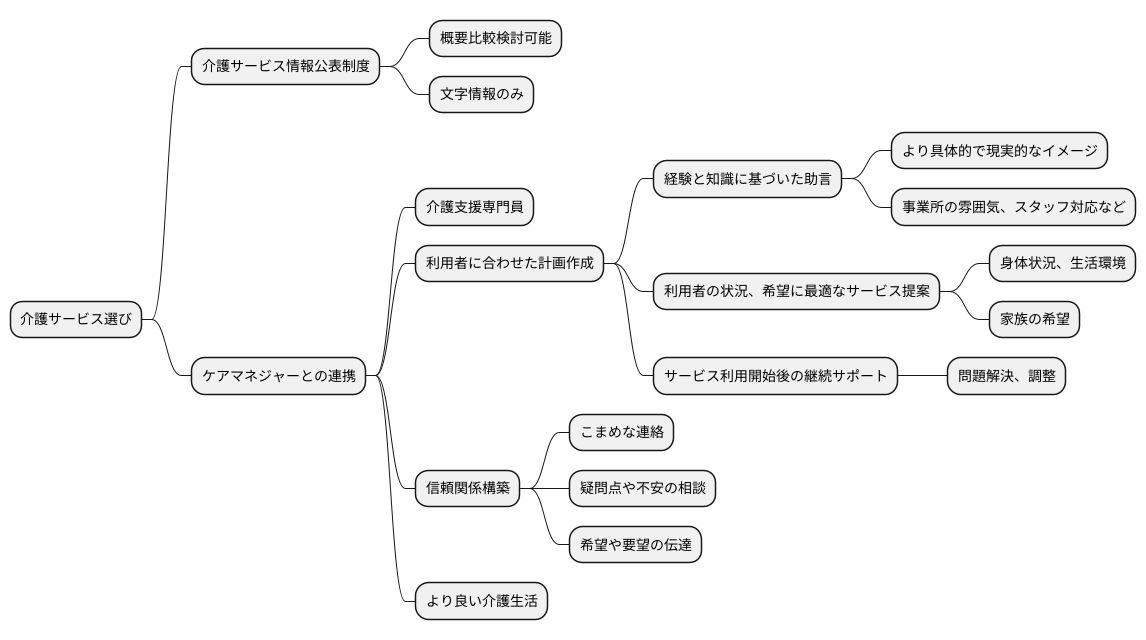

介護を必要とする方にとって、最適なサービスを選ぶことは、その後の生活の質を大きく左右する重要な出来事です。介護サービス情報公表制度は、様々な事業所の概要を比較検討できる便利な仕組みですが、文字情報だけでは実際のサービスの様子や雰囲気までは掴みきれません。そこで、専門家であるケアマネジャーとの連携が非常に大切になります。

ケアマネジャーは、介護支援専門員とも呼ばれ、利用者一人ひとりの状態や希望に合わせた適切な介護サービス計画を作成する専門家です。情報公表制度で得られる基本情報に加えて、ケアマネジャーの豊富な経験と知識に基づいた助言を受けることで、より具体的で現実的なサービスのイメージを持つことができます。例えば、事業所の雰囲気やスタッフの対応、実際にサービスを利用している方の様子など、制度の情報だけでは分からない細かな点についても、ケアマネジャーに相談することでより深く理解することができます。

ケアマネジャーは、地域にある様々な事業所のサービス内容や特徴を詳しく把握しています。そのため、利用者の身体状況や生活環境、そしてご本人やご家族の希望に最適なサービスを提案することができます。さらに、利用者の生活状況の変化に合わせて、柔軟にサービス内容を見直すなど、きめ細やかな対応をしてくれます。また、サービス利用開始後も継続的なサポートを行い、利用者と事業所との間に生じる様々な問題の解決や調整を担ってくれますので、安心してサービスを利用することができます。

ケアマネジャーとの信頼関係を築き、こまめに連絡を取り合うことで、よりスムーズなサービス提供に繋がります。疑問点や不安なことは遠慮なく相談し、希望や要望を伝えることが大切です。情報公表制度の情報を活用しつつ、ケアマネジャーと綿密な意思疎通を図ることで、本当に必要なサービスを選び、より良い介護生活を送ることができるでしょう。

民生委員の知恵

地域に根ざした活動を行う民生委員は、介護が必要な方々にとって心強い味方です。地域住民と日頃から深く関わっているため、介護サービスに関する生の声を豊富に持っています。インターネット上の公開情報では分からない、それぞれの事業所の個性や雰囲気といった詳しい情報を知ることができます。

例えば、ある事業所では家庭的な温かい雰囲気の中で過ごせるとか、職員の対応が親切丁寧だといった情報は、数字や評価では表すことができません。こうした情報は、民生委員との何気ない会話から得られることが多く、事業所選びの重要な手がかりとなります。また、民生委員は地域の高齢者がどのような暮らしをしているのか、どのようなサービスを必要としているのかといったことにも精通しています。そのため、利用する方の状況に合った最適なサービス選びを親身になって支えてくれます。

民生委員は単独で活動しているのではなく、地域包括支援センターと協力して地域全体の福祉向上に努めています。地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを総合的に支えるための相談窓口です。介護に関することだけでなく、健康や生活の困りごとなど、様々な相談に対応しています。民生委員を通して地域包括支援センターと繋がることで、より幅広い支援を受けることができます。

インターネットで公開されている情報だけでなく、民生委員のような地域に密着した人と繋がることで、より多くの情報を得ることができます。そして、その情報に基づいて、自分に合ったサービスを選ぶことができます。介護が必要になった時、どこに相談すれば良いのか分からないという方もいるかもしれません。そんな時は、まず気軽に民生委員に話しかけてみることをお勧めします。きっと親身になって相談に乗ってくれるでしょう。

| 特徴 | 利点 |

|---|---|

| 地域に根ざした活動 | 介護サービスの生の声(事業所の雰囲気、職員の対応など)を豊富に持っている |

| 地域住民との深い関わり | 数字や評価では表せない、詳細な情報を提供してくれる |

| 地域の高齢者の状況に精通 | 利用者の状況に合った最適なサービス選びを支援 |

| 地域包括支援センターとの連携 | 介護だけでなく、健康や生活の困りごとなど、幅広い支援へ繋がる |

利用者の声

介護サービスを選ぶ際、実際に利用した人の声は大変貴重な情報源となります。公式な情報だけでは分からない、サービスの細かな部分まで知ることができるからです。身近に介護サービスを利用している家族や友人、知人がいれば、ぜひ話を聞いてみましょう。どのような点に満足しているのか、あるいは不満を感じているのか、率直な意見を聞くことで、より具体的なイメージを持つことができます。

インターネット上にも貴重な情報源があります。口コミサイトでは、様々な介護サービスに関する利用者の感想が掲載されています。サービスの質や職員の対応、施設の雰囲気など、多角的な視点から評価を確認できます。食事の美味しさやレクリエーションの内容、入浴時の手助けの丁寧さなど、利用者だからこそ分かる生の声は、サービス選びの大きな助けとなるでしょう。地域の交流会に参加してみるのも良いでしょう。同じ地域で介護サービスを利用している人々と直接話をすることで、より具体的な情報を集めることができます。

ただし、口コミ情報はあくまで個人の感想であることを忘れてはいけません。全ての人が同じように感じるわけではないため、肯定的な意見も否定的な意見も、参考程度にとどめておくことが大切です。また、情報の出所が信頼できるものであるかどうかも確認する必要があります。誇張された情報や、古い情報に惑わされないよう、注意が必要です。

様々な情報源から得られた情報をバランス良く吟味し、総合的に判断することで、自分に最適なサービスを見つけることができます。公式情報と利用者の声を組み合わせ、しっかりと見極めることが、満足のいく介護サービス選びに繋がります。

| 情報源 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 利用者の声(家族、友人、知人) | サービスの細かな部分まで知ることができる。具体的なイメージを持つことができる。 | – |

| インターネット上の口コミサイト | サービスの質や職員の対応、施設の雰囲気など、多角的な視点から評価を確認できる。 食事の美味しさやレクリエーションの内容、入浴時の手助けの丁寧さなど、利用者だからこそ分かる生の声が聞ける。 |

あくまで個人の感想であることを理解する。情報の出所が信頼できるか確認する。誇張された情報や古い情報に惑わされない。 |

| 地域の交流会 | より具体的な情報を集めることができる。 | – |

情報を総合的に判断

介護サービスを選ぶということは、人生における大きな選択の一つです。そのため、公の場で公開されている情報システムだけに頼るのではなく、様々な角度からの情報を集め、じっくりと見極める必要があります。公のシステムは、サービスを提供する事業所の基本的な情報を知る上で役立ちます。例えば、事業所の所在地や提供しているサービスの種類、職員の配置状況といった客観的なデータを確認することができます。しかし、数字だけでは分からない部分もたくさんあります。実際にどのような雰囲気の中でサービスが提供されているのか、職員の対応は親切丁寧か、利用者一人ひとりの心に寄り添ったケアが提供されているのかといった、質の高いサービスを見分ける上での重要な情報は、システムからは読み取ることが難しいのです。

そこで、地域に密着した活動をしているケアマネジャーや民生委員といった人たちの助言は、大変貴重なものとなります。ケアマネジャーは、介護に関する専門家として、利用者の状態や希望に合ったサービスを提案してくれます。また、民生委員は、地域の実情をよく理解しており、それぞれの地域にある事業所の評判や特徴といった、公のシステムには掲載されていない生の情報を提供してくれることがあります。

さらに、実際にサービスを利用した人たちの体験談も、貴重な情報源となります。利用者の目線から見たサービスの良し悪しは、サービスを選ぶ上で大きな判断材料となります。口コミサイトや地域の交流会などを通して、利用者の声を積極的に集めるようにしましょう。

公のシステムの情報と、ケアマネジャーや民生委員、そして利用者の声、これらを組み合わせることで、初めて多角的にサービスを評価することができます。それぞれの情報源には、得手不得手があります。どの情報にも偏ることなく、バランス良く活用することで、自分にとって本当に最適な介護サービスを見つけることができるでしょう。時間をかけて情報を集め、納得いくまで検討することが、後悔のない選択につながります。

| 情報源 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 公の情報システム | 事業所の所在地、サービスの種類、職員配置状況などの客観的なデータを確認できる | サービスの雰囲気、職員の対応、利用者へのケアなど、質に関する情報は読み取れない |

| ケアマネジャー/民生委員 | 利用者の状態や希望に合ったサービス提案、地域の実情に合わせた情報提供、システムにない生の情報提供 | 記載なし |

| 利用者の体験談 | 利用者の目線から見たサービスの良し悪しが分かる | 記載なし |