介護の長期目標:その重要性と設定のコツ

介護を学びたい

先生、介護サービス計画書にある『長期目標』って、何のために必要なんですか?普通の目標と何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。長期目標は、介護される方の望みを叶えるための道しるべのようなものだよ。例えば、『半年後には、杖を使って1人で近所の公園まで散歩に行けるようになる』といった具体的な目標を設定することで、毎日の介護がその目標達成に向かうように計画されるんだ。普通の目標と違うのは、期間が半年から1年と長いことと、ご本人や家族の望みを叶えることを一番に考えていることだね。

介護を学びたい

なるほど。半年後や1年後といった先の目標なんですね。でも、目標が達成できなかったらどうするんですか?

介護の研究家

目標達成への道のりは、いつも順調とは限らないよね。もし目標が達成できそうにないときは、本人や家族と相談して、目標を見直したり、介護の方法を変えたりする必要があるんだ。大切なのは、常に目標達成に向けて、柔軟に対応していくことだよ。

長期目標とは。

『長期目標』とは、介護サービス計画書(ケアプラン)に含まれる、半年から一年程度の長い期間での目標のことです。これは『介護』や『介助』を受ける方の望みを叶えるために立てられます。ご本人やご家族の要望を踏まえて、この長期目標を立てることで、それぞれの専門家が目指すものがはっきりし、そのためのやり方を調整しやすくなります。そのため、長期目標はとても大切な目安となるのです。

長期目標とは

介護の世界で『長期目標』とは、利用者さんが思い描く暮らしを実現するために立てられる、長い期間の目標のことです。介護サービス計画書、いわゆるケアプランの中に書き込まれます。だいたい半年から一年くらいを目安に設定されることが多いです。

この長期目標は、利用者さんの今の状態や、どんな暮らしがしたいかという希望、そしてご家族の考えを、きちんと踏まえて決めなければなりません。実現できそうで、なおかつ具体的な内容であることが大切です。今の状態を保つだけではなく、利用者さんがより楽しく、充実した毎日を送れるように、生活の質を高めることを目指して設定します。

例えば、「一人で近所の店へ買い物に行けるようになる」という具体的な目標を立てたとします。そうすることで、目指す方向がはっきりして、毎日の介護の効果がどれくらい出ているのかも分かりやすくなります。「朝、一人で洗面台で顔を洗えるようになる」「車椅子で散歩に出かけられるようになる」といった目標も考えられます。

目標設定にあたっては、利用者さんが持っている力を最大限に活かせるように、そして、少しでも自立した生活に近づけるように、という視点が重要です。利用者さんにとって、目標達成は大きな喜びや自信につながり、更なる意欲向上に繋がるからです。周りの人も、長期目標を共有することで、利用者さんを支えるための具体的な行動を考えやすくなり、より質の高い介護サービスの提供につながります。利用者さん、ご家族、そして介護をする側、みんなにとって大切な道しるべとなるのが、この長期目標なのです。

| 長期目標とは | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 利用者が思い描く暮らしを実現するための長期的な目標 |

| 期間 | 半年~1年 |

| 設定基準 | 利用者の状態、希望、家族の考えを踏まえ、実現可能かつ具体的な内容 |

| 目的 | 生活の質を高め、楽しく充実した毎日を送れるようにする |

| 例 | 一人で近所の店へ買い物に行けるようになる、一人で洗面台で顔を洗えるようになる、車椅子で散歩に出かけられるようになる |

| 視点 | 利用者の持っている力を最大限に活かし、自立した生活に近づける |

| 効果 |

|

長期目標の重要性

人がより良く歳を重ねていくためには、長期的な視点に立った支援が欠かせません。その支援の道しるべとなるのが長期目標です。長期目標は、まるで航海の羅針盤のように、ケア全体の進むべき方向を示してくれます。

この長期目標が明確に設定されていると、医師や看護師、介護職員、理学療法士など、様々な立場の専門職が同じ目標を共有し、連携を取りながら支援を進めることができます。まるでオーケストラのように、それぞれの専門家がそれぞれの楽器を奏で、一つの美しいハーモニーを奏でるように、利用者の方にとって最適なケアを提供することが可能になります。

また、長期目標は利用者本人やその家族にとっての心の支えにもなります。目標までの道のりが明確になっていると、日々の小さな努力がどのように目標達成に繋がっていくのかが分かりやすくなります。そのため、たとえ困難な状況に直面しても、「一歩一歩、目標に近づいている」という実感を持つことで、モチベーションを維持し、前向きな気持ちでケアに取り組むことができるでしょう。まるで山の頂上を目指す登山のように、一歩ずつ登るたびに頂上が近づいていることを実感できれば、疲れも吹き飛び、前へ進む力となるでしょう。

さらに、定期的に目標の達成状況を確認することは、提供しているケアが適切かどうかを判断する上で非常に重要です。目標達成度に応じて、ケアの内容を見直したり、修正したりすることで、より効果的な支援を提供することができます。これは、航海の途中で定期的に船の位置を確認し、航路を修正しながら目的地を目指すことと同じです。

このように、長期目標は質の高いケアを提供するための重要な指標であり、利用者の方がより良く歳を重ねていくための羅針盤と言えるでしょう。

| 長期目標のメリット | 例え |

|---|---|

| 専門職間の連携強化 | オーケストラのハーモニー |

| 利用者と家族の心の支え | 登山で頂上を目指す |

| ケアの適切性の確認と修正 | 航海の途中で船の位置を確認し航路を修正 |

| 質の高いケアの提供 | 羅針盤 |

目標設定のポイント

利用者の方にとって、目標設定はより良い生活を送るための第一歩です。そのため、目標設定にあたっては、利用者本人の意思を何よりも尊重することが大切です。どのような暮らしを描いているのか、どのようなことを成し遂げたいのか、じっくりとお話を伺い、心からの願いを理解することが重要です。

ご家族の意見も参考にしながら、実現できる範囲で目標を設定していくことも忘れてはなりません。目標が高すぎると、達成が難しく、やる気をなくしてしまうかもしれません。反対に、目標が低すぎると、利用者の方が持っている力を十分に発揮できない可能性があります。利用者の方の状態、生活の場、そして使える資源などをよく考えて、ちょうど良いレベルの目標を設定することが大切です。

さらに、目標は具体的で、達成できたかどうかを測れるものでなければなりません。「元気でいる」といった漠然とした目標ではなく、「週に3回、30分ずつ散歩をする」のように具体的な目標を立てることで、どのくらい達成できたかを客観的に判断することができます。

目標は、一度決めたら終わりではありません。利用者の方の状態や環境の変化に合わせて、定期的に見直し、必要に応じて修正していくことが大切です。そして、目標達成に向けて、利用者の方と共に歩み、励まし、支えていくことが、私たちの大切な役割です。そうすることで、利用者の方の生活の質の向上に繋がるだけでなく、私たち自身の喜びにも繋がっていくでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用者の意思の尊重 | 利用者本人の意思を最優先し、じっくり話を聞き、心からの願いを理解する。 |

| 実現可能な範囲 | 目標が高すぎるとやる気をなくし、低すぎると能力を十分に発揮できないため、利用者の状態・生活の場・使える資源を考慮し、ちょうど良いレベルの目標を設定する。 |

| 具体的で測定可能な目標 | 「週に3回、30分ずつ散歩をする」のように、達成度を客観的に判断できる具体的な目標を設定する。 |

| 定期的な見直しと修正 | 利用者の状態や環境の変化に合わせて、定期的に見直し、必要に応じて修正する。 |

| 目標達成の支援 | 利用者と共に歩み、励まし、支えることで、生活の質の向上と支援者自身の喜びに繋がる。 |

目標達成への取り組み

目標を達成するためには、日々の細やかな支援を計画的に行っていくことが大切です。目標達成への道のりは、長い道のりとなる場合もあります。そのため、利用者の方の思い描く将来像、つまり長期的な目標をしっかりと把握する必要があります。その上で、長期的な目標を達成するために、短期的な目標を段階的に設定していくことが重要です。

支援計画には、利用者の方の現在の状態、解決すべき課題、短期目標と長期目標、そしてそれらを達成するための具体的な方法、支援の担当者、支援を行う頻度、支援を行う時間などを明確に書き記す必要があります。また、計画通りに支援が進んでいるか、目標達成に近づいているかなどを定期的に確認し、必要に応じて支援計画の内容を見直すことも大切です。

目標達成のためには、支援に携わる人全員が同じ方向を向き、協力し合う体制を作る必要があります。医師、看護師、介護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士など、それぞれの専門性を活かし、情報を共有しながら、利用者の方にとって最適な支援を提供することが重要です。

家族との連携も欠かせません。定期的に連絡を取り合う機会を設け、目標達成に向けた進み具合や課題、日常生活の様子などを共有することで、より質の高い支援を実現することができます。

そして何よりも、利用者の方自身が目標達成への意欲を持ち続けられるように、励まし続け、支え続けることが重要です。小さな成功体験を積み重ねることで、自信につながり、目標達成への意欲を高めることができます。常日頃から温かい言葉をかけ、寄り添う姿勢を大切にすることで、利用者の方の気持ちに寄り添い、共に目標達成を目指していくことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目標設定 | 利用者の長期的な目標を把握し、短期的な目標を段階的に設定する。 |

| 支援計画 | 現在の状態、課題、短期・長期目標、具体的な方法、担当者、頻度、時間などを明確に書き記す。定期的な確認と見直しを行う。 |

| 多職種連携 | 医師、看護師、介護士、リハビリ専門職、栄養士などが専門性を活かし、情報を共有し、最適な支援を提供する。 |

| 家族連携 | 定期的な連絡、進捗・課題・日常生活の共有により、質の高い支援を実現する。 |

| 利用者支援 | 目標達成への意欲を支え、励まし、小さな成功体験を積み重ねることで自信をつけ、目標達成を促す。温かい言葉かけと寄り添う姿勢を大切にする。 |

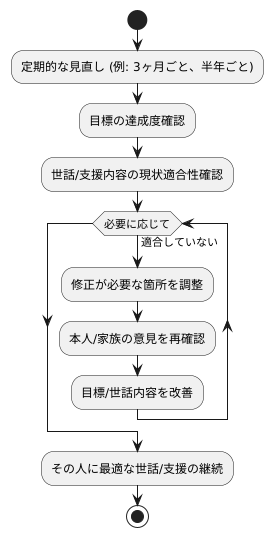

定期的な見直し

人が受ける世話や支えは、その人の状態や周りの環境によって変わるものです。そのため、どんなに先のことを考えて立てた目標でも、一度決めただけで終わりにしてはいけません。時間を決めて、きちんと見直すことが大切です。たとえば、三ヶ月ごと、あるいは半年ごとに、目標がどれくらい達成できたか、世話や支えの内容が今の状態に合っているかを確かめるべきです。もし、合っていないところがあれば、直していく必要があります。

見直しをする時には、世話や支えを受けている人本人の思いや家族の意見を改めて聞くことも大切です。その意見を聞きながら、目標や世話の内容をより良いものに変えていくのです。このように、定期的に見直すことで、その人に一番合った世話や支えを続けることができるようになります。

例えば、歩くことが難しくなったお年寄りが、「もう一度自分の足で歩きたい」という目標を立てたとします。しかし、リハビリを続けてもなかなか思うように回復しない場合、目標を「車椅子を使って自由に外出できるようになる」といったように今の状態に合わせて変えることが必要になります。

また、最初は週に一度の買い物支援を希望していた人が、周りの人と話す機会が減って寂しさを感じるようになったとします。そのような場合は、目標に「近所の人と交流する機会を増やす」ことを加え、買い物支援の頻度を増やすといった変更も考えられます。

このように定期的な見直しを通して、目標をその人の状態に合わせて柔軟に変えていくことで、より良い生活を送れるように支えていくことが大切です。

まとめ

利用者の方々が自分らしく、そして心豊かに暮らしていくためには、長期にわたる支援の道筋を示す長期目標の設定が欠かせません。この長期目標は、利用者の方にとっての羅針盤のような役割を果たし、支援を行う私たちにとっても、進むべき方向を示してくれる大切な道標となります。

長期目標を立てる際には、何よりも利用者の方の思いや願いを尊重することが大切です。「どのような生活を送りたいのか」「どんなことを実現したいのか」、丁寧に耳を傾け、心からの希望を理解するように努めましょう。その上で、利用者の方の身体の状態や生活環境、そして持っている能力などを総合的に考慮し、実現可能な目標を設定することが重要です。目標は、「いつまでに、どのような状態になる」といったように、具体的で分かりやすいものにします。漠然とした目標では、支援の成果を測ることが難しく、効果的な支援に繋がりません。

そして、立てた目標は関係者全員で共有します。ご家族、医師、看護師、介護士、ケアマネージャーなど、支援に関わる全ての人が同じ方向を向き、協力して取り組むことが大切です。また、定期的に目標の達成度を確認し、必要に応じて見直しを行うことも忘れてはなりません。利用者の方の状況は日々変化します。状況の変化に合わせて目標を調整することで、より適切な支援を続けることができます。

長期目標は、利用者本位のケアを実現するための重要な指針です。利用者の方々が、より豊かな生活を送れるよう、長期目標を丁寧に設定し、着実に実行していくようにしましょう。ケアプランを作成する際には、この長期目標の重要性を改めて心に留め、真摯に取り組む姿勢が求められます。