高齢者への適切な関わり方:介入とは

介護を学びたい

先生、「介入」ってどういう意味ですか?介護と介助とどう違うんですか?

介護の研究家

良い質問だね。「介入」は、困っているお年寄りが自分で出来ることを増やしたり、介護の手間を減らしたりするために、専門家が間に入って手助けをすることだよ。例えば、福祉の専門家が、お年寄りの状態を把握して、どんなサービスが必要か計画を立てたり、関係する人たちをまとめたりするんだよ。

介護を学びたい

介護や介助とはどう違うんですか?

介護の研究家

介護や介助は、お年寄りの生活を直接支えることだね。食事の世話やお風呂の手伝いなど具体的な行動を指すよ。介入は、より広い視点で、お年寄りがより良く生活できるよう全体を調整する役割を果たすんだ。

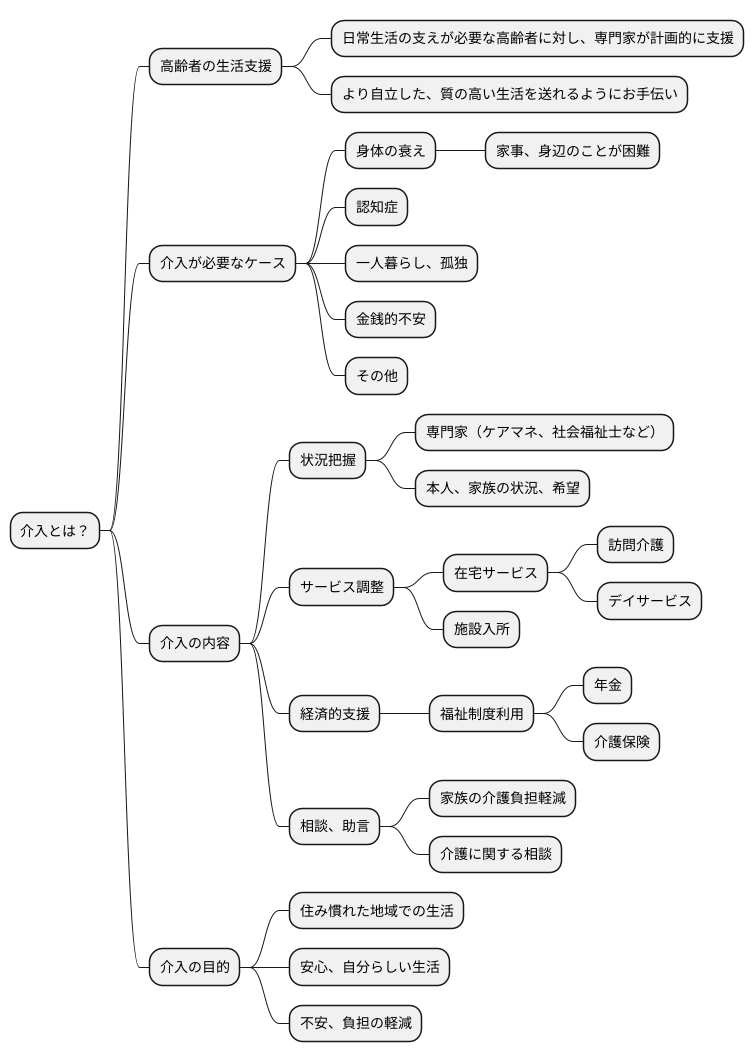

介入とは。

「介護」と「介助」に関連する言葉として「介入」があります。これは、支援が必要な高齢者や介護が必要な高齢者が、自分でできることを増やし、生活しやすくなるように、福祉の専門家が働きかけることです。この働きかけによって、高齢者の状態が良くなるように導くことを目指しています。この「介入」は「インターベンション」とも呼ばれます。

介入の定義

高齢者の生活を支える上で「介入」という言葉が使われますが、これは一体どのような意味を持つのでしょうか。介入とは、加齢や病気などによって、日常生活を送る上で何らかの支えが必要になった高齢者に対し、専門家が計画的に支援を行うことを指します。これは、単に生活の困りごとを解決するだけでなく、その方がより自立した、そして質の高い生活を送れるようにお手伝いをすることを目的としています。

介入が必要となるケースは様々です。例えば、身体の衰えにより、家事や身辺のことが難しくなった、認知症の症状が見られるようになった、一人暮らしで孤独を感じている、金銭的な不安を抱えているなど、状況は人それぞれです。このような多様な状況を踏まえ、ご本人やご家族の気持ちに寄り添いながら、どのような支援が必要なのかを丁寧に検討していきます。

では、具体的にどのような支援が行われるのでしょうか。まず、ケアマネージャーや社会福祉士などの専門家が中心となり、ご本人の状況や希望、ご家族の状況などを詳しく把握します。その上で、自宅での生活を続けるために、訪問介護やデイサービスなどの在宅サービスを調整したり、状況に応じて施設への入所を検討したりします。また、年金や介護保険などの福祉制度の利用手続きを支援するなど、経済的な側面からのサポートも行います。さらに、ご家族の介護負担を軽減するための助言や、介護に関する相談にも応じます。

介入は、高齢者が住み慣れた地域で、安心して自分らしく生活を続けられるようにするための重要な取り組みです。ご本人やご家族が抱える不安や負担を和らげ、より良い生活を送るためのお手伝いをします。

介入の目的

高齢者の自立を支え、生活の質を高めることが、介入の大きな目的です。要支援や要介護の状態にある高齢者の方々は、体の働きや考える力の衰えによって、日常生活を送る上で様々な困難に直面します。食事や入浴、着替えといった基本的な動作が難しくなるだけでなく、外出や人との交流が減り、社会から孤立してしまうこともあります。介入は、これらの困難を和らげ、高齢者の方々が自分の力でできることを最大限に発揮し、生き生きとした生活を送れるように支援します。

また、介護をする家族の負担を軽くすることも大切な目的です。介護は、肉体的にも精神的にも大きな負担となることが多く、家族の健康にも影響を及ぼす可能性があります。毎日、時間に追われて介護に追われる生活を送る中で、自分の時間を持つことが難しくなり、心身ともに疲弊してしまうこともあります。介入を通じて、訪問介護やデイサービスなどの適切なサービスや支援を導入することで、家族の負担を軽くし、高齢者の方々と家族が共に穏やかに暮らせる環境を作ります。

高齢者の方々が住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けられるように支えることが、介入の最終的な目標です。住み慣れた家や地域で、これまでの人間関係を維持しながら、安心して生活を送ることは、高齢者の方々の心の支えとなります。そのため、地域社会とのつながりを保ち、社会参加の機会を増やすための支援も重要です。具体的には、地域包括支援センターやボランティア団体などと連携し、高齢者の方々に合った社会資源を紹介したり、趣味や活動の場を提供することで、地域での生活を継続できるよう支援していきます。そして、高齢者の方々が心豊かに、そして自分らしく人生を全うできるよう、寄り添い続け、支えていくことを目指します。

介入の内容

高齢者の方々への支援は、一人ひとりの状況に合わせて丁寧に行う必要があります。画一的なサービス提供では、真のニーズに応えることはできません。身体的な状態、認知機能の程度、住んでいる環境、経済的な状況など、様々な要素を考慮した上で、個別支援計画を作成します。

まず、身体機能の維持・向上を目指す方に対しては、理学療法士や作業療法士などの専門家と連携し、その方に適した運動プログラムを提供します。関節の動きを滑らかにする体操や、筋力トレーニング、日常生活動作の練習などを通して、自立した生活を送れるよう支援します。

認知機能の低下が見られる方に対しては、認知症の専門家によるケアマネジメントを行います。ご本人やご家族の意向を尊重しながら、認知機能の低下を緩やかにするための取り組みを行います。例えば、思い出を語る回想法や、計算や読み書きなどの脳のトレーニング、音楽療法などを実施します。また、介護負担の軽減のため、ご家族への相談支援や介護技術の指導も行います。

社会的なつながりが希薄になっている方に対しては、地域活動への参加を促します。高齢者同士が交流できるサロンやサークル活動、ボランティア活動などへの参加を通して、社会とのつながりを維持し、孤立感を解消できるよう支援します。また、訪問介護やデイサービスなどのサービスを利用し、定期的に人と交流する機会を設けることも有効です。

経済的な問題を抱えている方に対しては、生活保護や年金などの福祉制度の利用を支援します。制度の申請手続きをサポートしたり、家計の見直しに関する助言を行ったりすることで、生活の安定を図ります。

このように、高齢者への支援は多岐にわたり、その内容は一人ひとり異なります。状況に応じて柔軟に対応していくことが重要です。

| 対象者 | 支援内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 身体機能の維持・向上を目指す方 | 理学療法士・作業療法士と連携した運動プログラム (体操、筋トレ、日常生活動作練習など) |

自立した生活 |

| 認知機能の低下が見られる方 | 認知症専門家によるケアマネジメント 回想法、脳トレ、音楽療法 家族への相談支援、介護技術指導 |

認知機能低下の緩和 介護負担の軽減 |

| 社会的なつながりが希薄な方 | 地域活動(サロン、サークル、ボランティア)への参加促進 訪問介護、デイサービス利用 |

社会とのつながり維持 孤立感の解消 |

| 経済的な問題を抱えている方 | 福祉制度(生活保護、年金など)利用支援 家計見直し助言 |

生活の安定 |

介入の効果

高齢者の方々への適切な関わりは、生活の質を高め、自立を促し、介護をする人の負担を軽くするなど、様々な良い結果を生み出します。その関わり方の一つとして、体の機能を維持・向上させるための訓練があります。この訓練を通して、日常生活での動作がスムーズになり、その人らしく生活できるようになります。

認知症の方への支援も大切な関わりの一つです。認知症ケアの専門家が、その人の状態に合わせた計画を立て、症状の進行を遅らせたり、悪化を防いだりします。これは、認知症の方だけでなく、ご家族の精神的な負担を軽くすることにも繋がります。

また、高齢者の方々が社会から孤立しないようにするための支援も重要です。地域での活動に参加したり、仲間と交流したりすることで、心の健康を保ち、生活の喜びを感じることができるようになります。

これらの関わりは、高齢者の方々だけでなく、ご家族にも良い影響を与えます。介護の負担が軽くなることで、ご家族は自分の心身の健康を保ちながら、高齢者の方々とより良い関係を築くことができるようになります。高齢者の方々とご家族が笑顔で穏やかな毎日を過ごせるように、様々な支援を通して、誰もが安心して暮らせる社会を目指していくことが大切です。

| 高齢者への関わり | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 体の機能を維持・向上させるための訓練 | 日常生活動作の円滑化 | その人らしい生活 |

| 認知症の方への支援(状態に合わせた計画、症状の進行抑制・悪化防止) | 認知症の方の生活の質向上 | 認知症の方・ご家族の精神的負担軽減 |

| 社会からの孤立を防ぐ支援(地域活動参加、仲間との交流) | 心の健康維持 | 生活の喜び |

| 上記の関わり全体 | 高齢者・ご家族への良い影響 | 介護負担の軽減、良好な関係構築、笑顔で穏やかな毎日、安心して暮らせる社会 |

介入の連携

人と人とのつながりを大切にした支援こそが、本当に役に立つ支援となるでしょう。それを実現するためには、様々な立場の人々が力を合わせることが欠かせません。

まず、医療や介護の専門家です。お医者さん、看護師さん、体の動きの回復を助ける理学療法士さん、日常生活の動作を助ける作業療法士さん、ことばの訓練をする言語聴覚士さん、介護の計画を作るケアマネージャーさん、そして日々の暮らしを支える介護職員さんなど、それぞれの得意分野を生かした連携が重要です。

例えば、お年寄りの方が自宅で転んで骨折してしまったとしましょう。お医者さんは骨折の治療をし、看護師さんはお薬の管理や傷の手当をします。理学療法士さんは歩けるようにリハビリを、作業療法士さんは着替えやトイレを一人で行えるように訓練します。ケアマネージャーさんは必要な介護サービスを手配し、介護職員さんは日常生活のお手伝いをします。このように、それぞれの専門家が力を合わせることで、お年寄りの方は安心して自宅での生活に戻ることができるのです。

次に、地域とのつながりも大切です。地域包括支援センターや高齢者相談窓口などは、お年寄りの暮らしを支える地域の大切な資源です。これらの機関と連携することで、お年寄りの方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、様々なサポートを受けることができます。

そして何よりも大切なのは、ご家族とのつながりです。ご家族の思いや希望をしっかりと受け止め、一緒に支援の計画を考えていくことが大切です。ご家族と専門家がお互いに協力し合うことで、より良い支援を実現できるでしょう。

このように、医療や介護の専門家、地域、そしてご家族が密接に連携することで、お年寄りの方が安心して暮らせるよう、心強い支えを作ることができるのです。

まとめ

高齢化が進む現代社会において、要支援・要介護状態にある高齢者の方々への適切な介入は、自立した生活の維持、生活の質の向上、そして介護をされているご家族の負担軽減という点で、非常に重要な役割を担っています。介入とは、専門家が多様な関係者と協力して、高齢者の方々を支える取り組みのことを指します。

まず、介入の中心となるのは、社会福祉士などの専門家です。彼らは、高齢者の方々やご家族と面談を行い、生活状況、身体状況、希望などを丁寧に聞き取ります。そして、その方に合わせた個別支援計画を作成します。この計画は、目標設定から具体的な支援内容、関係機関との連携までを含めた、いわば道しるべのようなものです。

次に重要なのが、多職種連携です。ケアマネージャー、看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士など、様々な専門職がそれぞれの専門性を活かし、連携して支援にあたります。例えば、身体機能の維持・向上には理学療法士が、栄養面の改善には栄養士が、それぞれの役割を担い、包括的な支援を提供します。

さらに、地域社会との連携も欠かせません。地域包括支援センター、ボランティア団体、民生委員など、地域にある様々な資源を活用することで、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう支援体制を整えます。例えば、配食サービスの利用や、地域で行われる交流会への参加促進などを通して、社会とのつながりを維持し、孤立を防ぐことができます。

そして、ご家族との連携も大切です。専門家は、ご家族の状況や介護負担を理解し、適切な助言や支援を提供します。介護サービスの利用方法や、介護技術の指導、そしてレスパイトケア(一時的な休息)の利用などを通して、ご家族の負担軽減を図ります。

高齢者の方々が、住み慣れた場所で、自分らしく、そして笑顔で生活を送れるように、私たちは質の高い介入支援体制を構築していく必要があります。これは、高齢者の方々だけでなく、ご家族、そして社会全体にとっての重要な課題と言えるでしょう。