介護サービスの苦情:適切な解決への道筋

介護を学びたい

先生、『苦情処理』って、福祉サービスで何か不満があったときのことですよね?でも、どこに言えばいいんですか?

介護の研究家

そうだね。福祉サービスで困ったことがあったり、不満を感じた時に、その解決のための手続きが『苦情処理』だよ。窓口は法律で4つ定められていて、サービスを提供している事業者、事業者を紹介したケアマネジャー、介護保険を運営している市町村、そして都道府県ごとの国民健康保険団体連合会だよ。

介護を学びたい

4つもあるんですね!でも、どこに言えばいいのか迷ってしまいそうです…。

介護の研究家

そうだね。まずは、サービスを提供している事業者に直接伝えるのが良いだろうね。それで解決しない場合は、ケアマネジャーに相談してみよう。それでも難しい場合は、市町村や国民健康保険団体連合会に相談する流れになるよ。

苦情処理とは。

お年寄りや体の不自由な方々を支えるお手伝いをする際に『介護』と『介助』という言葉があります。このお手伝いを受けている最中に、何か不満や困ったことがあった場合の対応について説明します。『苦情処理』とは、お手伝いを受けている方が感じた不満や困りごとを受け付け、解決のための手続きを行うことです。法律では、どこに相談すれば良いかを決めており、以下の4箇所に相談窓口があります。一つ目は、お手伝いをしてくれる事業者です。二つ目は、その事業者を紹介してくれた担当者です。三つ目は、介護保険を運営している市役所や町村役場です。四つ目は、都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会です。

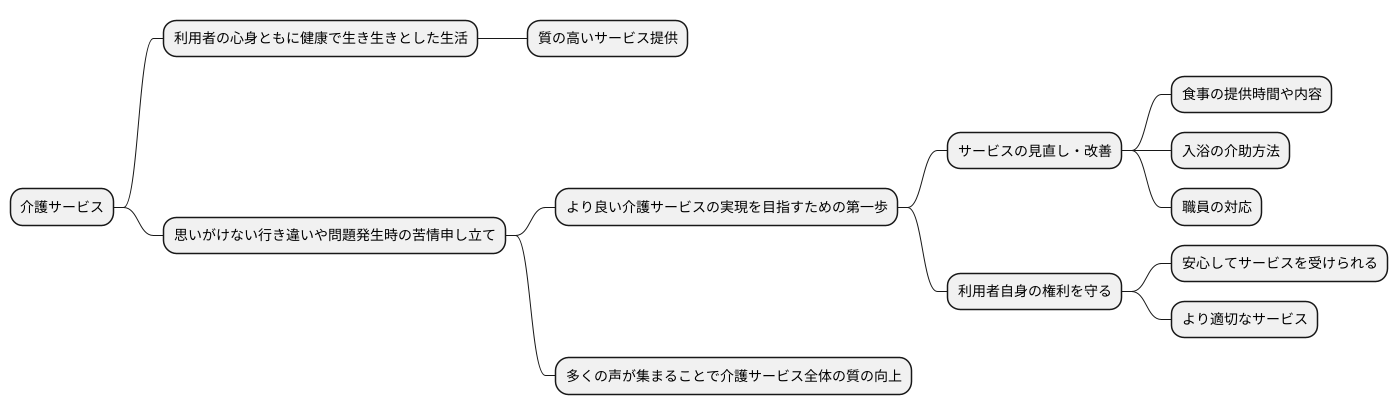

苦情申し立て:その重要性

介護サービスは、利用者の皆様が安心して日々の暮らしを送る上で、欠かすことのできない大切なものです。利用者の皆様が心身ともに健康で、生き生きとした生活を送れるよう、質の高いサービス提供が求められます。しかしながら、人間が行うサービスである以上、時には思いがけない行き違いや問題が生じてしまうこともあります。このような場合、利用者の皆様が抱えるお気持ちを伝える手段として、苦情申し立ては大変重要な役割を担っています。

苦情を申し立てることは、決して面倒な手続きや、誰かを責めるためのものではありません。むしろ、より良い介護サービスの実現を目指すための、大切な第一歩と言えるでしょう。利用者の皆様から寄せられた声は、事業者にとってサービスを見直し、改善していくための貴重な資料となります。例えば、食事の提供時間や内容、入浴の介助方法、職員の対応など、些細に思えることでも、率直なご意見をいただくことで、事業者は問題点を把握し、改善策を検討することができます。

また、苦情を申し立てることは、利用者の皆様自身の権利を守ることにも繋がります。利用者の皆様が安心してサービスを受けられるよう、事業者は適切な対応を取る義務があります。もしもサービス内容に疑問を感じたり、不安なことがあれば、遠慮なく声を上げてください。声を上げることで、ご自身の権利を主張し、より適切なサービスを受けることができるようになります。

一人ひとりの声は小さくても、多くの声が集まることで大きな力となり、介護サービス全体の質の向上に繋がるでしょう。皆様からの貴重なご意見が、より良い介護環境を築き上げる礎となります。どうぞご自身の思いを伝え、より良い介護の実現に向けて、共に歩んでいきましょう。

苦情申し立ての窓口:どこに相談すれば良いのか

介護サービスに関する不満や困りごとは、誰に相談すれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。 実は、相談できる窓口は法律によって定められており、主に四つの窓口があります。

まず、日々サービスを提供している事業者です。事業者は、利用者の状態を最もよく把握しているため、直接相談することで迅速な解決につながる可能性があります。些細なことでも気軽に相談してみましょう。

次に、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、事業者を紹介してくれるケアマネジャーです。ケアマネジャーは、利用者と事業者との橋渡し役として、中立的な立場で話を聞いてくれます。どの事業者に相談すべきか迷う場合や、事業者との間で問題が生じた場合にも相談に乗ってくれます。

介護保険を運営する市町村の窓口も相談可能です。市町村は、地域包括支援センターなどを設置し、介護に関する様々な相談を受け付けています。事業者やケアマネジャーに相談しにくい場合や、より公正な立場で判断してほしい場合に活用できます。

最後に、各都道府県に設置されている国民健康保険団体連合会(国保連)です。国保連は、介護保険の運営に関わる様々な業務を行っており、苦情処理の窓口も設置しています。他の窓口で解決できなかった場合や、より専門的な対応が必要な場合に相談できます。

どの窓口に相談すべきか迷った時は、まずはサービスを提供している事業者か、ケアプランを作成したケアマネジャーに相談するのが良いでしょう。それぞれの状況に応じて、適切な窓口へと案内してもらえます。相談しやすい雰囲気の中で、悩みや不安を打ち明けることが、問題解決への第一歩となります。相談は利用者の権利です。一人で抱え込まず、積極的に活用しましょう。

| 相談窓口 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| サービス提供事業者 | 日々サービスを提供している事業者 | 利用者の状態を最もよく把握。 迅速な解決の可能性。些細なことでも相談しやすい。 |

| ケアマネジャー | ケアプラン作成、事業者紹介 | 利用者と事業者の橋渡し役。中立的な立場。事業者選定の相談も可能。 |

| 市町村窓口 | 地域包括支援センター等 | 公正な立場。事業者/ケアマネに相談しにくい場合に活用。 |

| 国保連 | 都道府県設置 | 苦情処理窓口。他の窓口で解決できない場合、専門的な対応が必要な場合。 |

苦情処理の手続き:どのように解決されるのか

介護や介助の現場では、利用者の方々やそのご家族からの声に真摯に耳を傾け、適切に対応することが何よりも大切です。寄せられた苦情は、サービスの質を高め、より良いものへと改善していくための貴重な機会となります。そこで、苦情を受け付けた窓口では、迅速かつ丁寧な対応を心がけ、問題解決へと導くための手順を踏みます。

まず初めに、申し立ていただいた内容を丁寧に確認します。利用者の方のお気持ちを汲み取り、何が問題となっているのかを正しく理解することが重要です。そのために、記録された内容だけでなく、直接お話を伺う機会を設けることもあります。必要に応じて、関係する職員やご家族からも話を聞き、多角的な視点から事実関係を把握します。

事実関係が明らかになったら、苦情の内容に応じて、具体的な対応策を検討します。例えば、担当職員の対応に問題があった場合には、改めて指導を行います。また、設備やサービス内容に改善が必要な場合には、関係部署と連携し、速やかに対応を進めます。利用者の方と事業者間で意見の相違がある場合には、双方の立場を尊重しながら話し合いを仲介し、合意形成を目指します。

対応策を実施した後は、その結果を確認し、問題が解決したかどうかを評価します。もしも解決に至っていない場合には、改めて対応策を検討し、改善を図ります。一連の手続きは透明性を確保し、利用者の方々にご納得いただけるよう、都度状況をご説明いたします。最終的な目標は、利用者の方々が安心してサービスを利用できる環境を整え、満足度を高めることです。そのためにも、寄せられた苦情の一つひとつに真摯に向き合い、改善に繋げていく努力を続けてまいります。

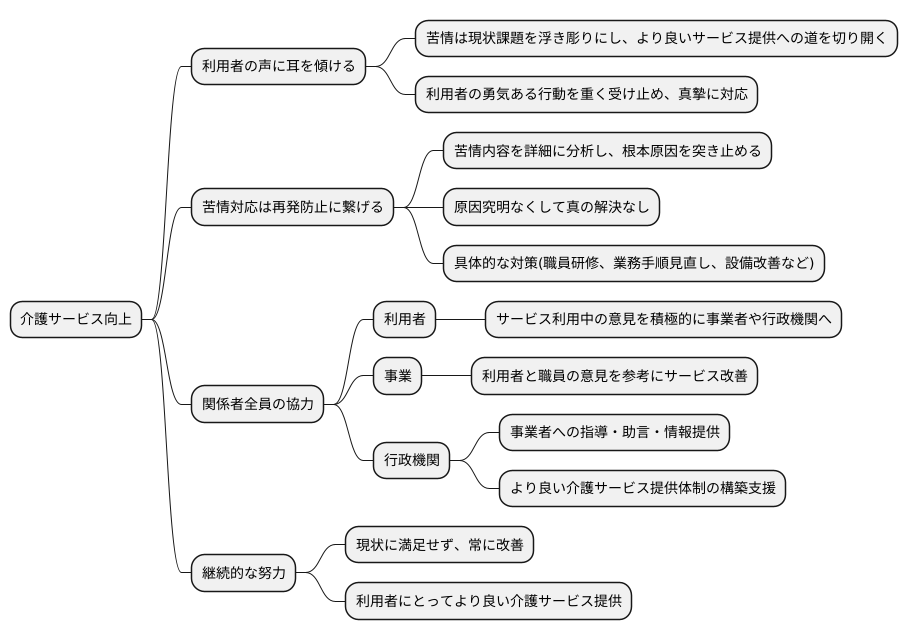

解決への道筋:より良い介護を目指して

介護サービスの向上を目指すには、利用者からの声に真摯に耳を傾けることが何よりも大切です。寄せられた苦情は、現状の課題を浮き彫りにし、より良いサービス提供への道を切り開く貴重な手がかりとなります。苦情という形でご意見をいただくことは、利用者の皆様にとって勇気のいる行動かもしれません。だからこそ、事業者はその声の一つ一つを重く受け止め、真摯に対応しなければなりません。

苦情への対応は、単に問題を解決するだけでなく、再発防止に繋げる取り組みこそが重要です。寄せられた苦情の内容を詳細に分析し、なぜそのような問題が発生したのか、その根本原因を突き止めなければなりません。原因究明なくして真の解決はありません。そして、二度と同じ問題が起きないよう、具体的な対策を講じる必要があります。例えば、職員の研修を充実させたり、業務手順を見直したり、設備を改善したりするなど、状況に応じて適切な対策を立てることが求められます。

介護サービスの質の向上は、事業者だけの努力で達成できるものではありません。利用者の皆様、事業者、そして行政機関が三位一体となって、継続的に改善に取り組む必要があります。利用者の皆様には、サービス利用中に感じたことやご意見を積極的に事業者や行政機関に伝えていただくことが重要です。事業者は、利用者の皆様からの声だけでなく、職員からの意見も参考にしながら、サービス改善に努めるべきです。行政機関は、事業者に対する指導や助言、情報提供などを通して、より良い介護サービスの提供体制の構築を支援していく必要があります。

利用者の皆様が安心して質の高い介護サービスを受けられるよう、関係者全員が協力し、より良い介護の実現を目指していくことが大切です。これは一朝一夕に達成できるものではなく、継続的な努力が必要です。現状に満足することなく、常に改善を心掛け、利用者の皆様にとってより良い介護サービスを提供できるよう、共に歩んでいきましょう。

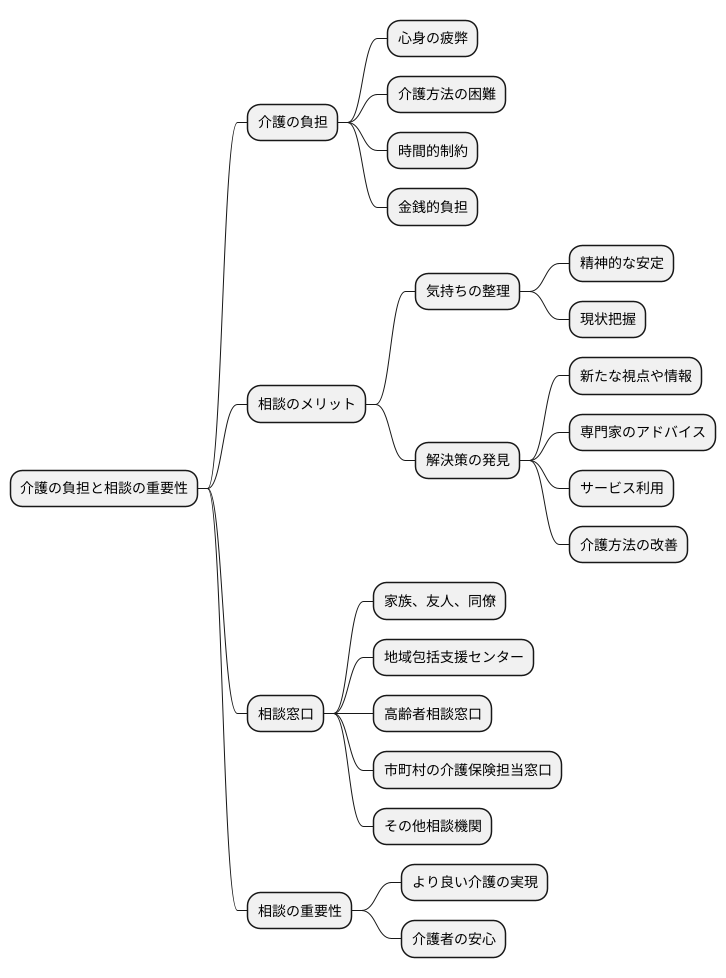

相談の重要性:一人で悩まずに

介護をすることは、心身ともに負担が大きく、一人で抱え込んでしまうと、疲弊してしまうことがあります。介護にまつわる悩みや不満は、様々な形をとって現れます。例えば、被介護者の状態が変化して、今まで通りの介護方法が難しくなったり、介護に費やす時間や労力が増えて、自分の時間が持てなくなったり、金銭的な負担が大きくなったりするなど、様々な問題が生じ得ます。このような状況に直面した時、一人で悩みを抱え込まずに、誰かに相談することがとても大切です。

相談することで、まず気持ちを整理することができます。誰かに話すだけでも気持ちが楽になり、落ち着いて現状を把握できるようになります。また、相談相手から共感や励ましの言葉をかけてもらうことで、精神的な支えを得られ、前向きな気持ちを取り戻すことができるでしょう。さらに、相談によって具体的な解決策が見つかることもあります。家族や友人に相談することで、自分では気づかなかった視点や情報を得られるかもしれません。介護の専門家であるケアマネジャーや地域包括支援センターの職員に相談すれば、専門的な知識や経験に基づいたアドバイスをもらえ、適切なサービスの利用や介護方法の改善につながるでしょう。

相談できる窓口は様々です。身近なところでは、家族や友人、職場の同僚などがいます。また、地域には、地域包括支援センター、高齢者相談窓口、市町村の介護保険担当窓口など、様々な相談機関があります。それぞれの機関で専門性や役割が異なるため、自分の状況に合った窓口を選ぶことが重要です。相談内容によっては、複数の機関を利用することも有効です。どの窓口に相談すれば良いか分からない場合は、まずは地域包括支援センターに相談してみると良いでしょう。相談をすることは、より良い介護を実現するための第一歩です。そして、介護をする人が安心して生活を送るための、大切な支えとなります。一人で抱え込まずに、まずは声を上げてみましょう。