介護保険の例外給付:知っておくべきポイント

介護を学びたい

先生、「例外給付」ってよく聞くんですけど、何のことですか?

介護の研究家

良い質問だね。簡単に言うと、介護保険で福祉用具を借りる時、通常は借りられないものを、特別な事情で借りられるようにする制度だよ。例えば、要介護度が低いのに、特別な病気で車椅子が必要な場合などが考えられるね。

介護を学びたい

なるほど。誰でも借りられるわけではないんですね。特別な事情って何ですか?

介護の研究家

そうだね。一人一人の状況によって違うから、「要介護度」や住んでいる「地域」で必要な条件が変わるんだ。詳しくは、市役所や区役所の介護保険担当の窓口で聞いてみるのが確実だよ。

例外給付とは。

『例外給付』という言葉について説明します。これは、お年寄りのお世話をする際の道具を借りる時のお話です。通常は、介護が必要な方の状態に応じて、借りられる道具の種類が決まっていますし、住んでいる地域によっても違いがあります。しかし、特別な事情で、決められた道具だけではどうしても足りない場合があります。そのような場合に、『例外給付』が認められると、本来は借りられないはずの道具でも、保険を使って借りることができるようになります。ただし、どのような場合に『例外給付』が認められるかは、お住まいの地域によって違いますので、市役所や区役所などに問い合わせて確認する必要があります。

例外給付とは

例外給付とは、介護保険制度の中で、通常は保険が適用されない福祉用具の貸し出しについて、利用する方の状態によっては特別に必要と認められる場合に、保険を適用する制度です。これは、介護が必要な方の状態が変化したり、特別な必要性が生まれたりした場合に、柔軟に対応するための仕組みです。

介護保険では、車椅子や歩行器、介護用ベッドなど、様々な福祉用具の貸し出しが保険適用となっていますが、すべてが対象となるわけではありません。例えば、特定の病気や障害のために、一般的に使われる福祉用具では対応できない場合や、市販されている福祉用具では状態に合わない場合など、特別な事情がある場合に、例外給付の制度が利用できます。

この制度によって、より多くの介護が必要な方が、自分に合った福祉用具を使うことができるようになり、生活の質を高めることに繋がることが期待されています。具体的には、特殊な形状のクッションや、体に合わせた座位保持装置、特定の機能を備えたコミュニケーション機器などが、例外給付の対象となることがあります。これらの用具は、利用者の身体状況や生活環境に合わせて細かく調整が必要となる場合が多く、専門家のアドバイスを受けながら選定することが大切です。

しかし、例外給付の適用には、いくつかの条件があり、その判断は各自治体によって異なる場合があります。例えば、利用者の状態が、例外給付の対象となる特別な事情に当てはまるか、他に代替手段がないか、費用に見合う効果が期待できるか、といった点が審査されます。そのため、利用を考えている方は、事前に住んでいる地域の自治体に相談することが重要です。福祉用具の種類や利用者の状態、なぜその用具が必要なのかを丁寧に説明し、適切な助言を受けるようにしましょう。また、医師の診断書や意見書が必要となる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 通常は介護保険適用外の福祉用具でも、利用者の状態に応じて特別に保険適用となる制度 |

| 目的 | 介護が必要な方の状態変化や特別な必要性への柔軟な対応、生活の質の向上 |

| 対象例 | 特殊形状のクッション、体に合わせた座位保持装置、特定機能付きコミュニケーション機器など |

| 適用条件 | 利用者の状態、代替手段の有無、費用対効果など (各自治体で判断基準が異なる) |

| 申請方法 | 住んでいる地域の自治体に相談 (医師の診断書・意見書が必要な場合も) |

利用できる福祉用具の種類

福祉用具は、要介護状態になった方の日常生活を支え、自立を促すための大切な道具です。利用できる福祉用具は大きく分けて、介護保険で購入またはレンタルできるものと、例外給付で購入できるものの二種類があります。

まず、介護保険で利用できる福祉用具は、車いすや歩行器、歩行補助杖、特殊寝台、床ずれ防止用具、入浴補助用具など、様々な種類があります。これらの用具は、要介護状態に合わせた適切なものを選定することで、移動や排泄、入浴といった日常生活動作を楽に行えるようにサポートします。要介護度や身体状況に応じて利用できる用具の種類や金額に制限があるため、ケアマネージャー等に相談し、適切な選定を行うことが重要です。

次に、例外給付の対象となる福祉用具は、特定の疾病や障害など、特別な事情がある場合に利用できます。例えば、標準的な車いすでは対応できない場合に、特殊な機能を備えた車いすを給付の対象とする、といったケースです。ただし、例外給付はあくまで特別な場合に適用されるものであり、通常の福祉用具で対応できる場合は、例外給付の対象にはなりません。例えば、一般的な歩行器で十分な場合は、多機能型の高価な歩行器は例外給付の対象とならない可能性があります。また、各自治体によって対象となる福祉用具の種類や基準が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

福祉用具を選ぶ際には、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談し、利用者の状態に最適なものを選ぶようにしましょう。専門家のアドバイスを受けることで、利用者の身体状況や生活環境に合った福祉用具を選び、より効果的に活用し、快適な生活を送る助けとなるでしょう。

| 福祉用具の種類 | 利用方法 | 対象者 | 選定方法 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 車いす、歩行器、歩行補助杖、特殊寝台、床ずれ防止用具、入浴補助用具など | 介護保険(購入またはレンタル) | 要介護状態の方 | ケアマネージャー等に相談 | 要介護度や身体状況に応じて利用できる用具の種類や金額に制限あり |

| 特殊な機能を備えた車いすなど | 例外給付(購入) | 特定の疾病や障害など、特別な事情がある方 | ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談 | 各自治体によって対象となる福祉用具の種類や基準が異なる場合あり。 通常の福祉用具で対応できる場合は対象外。 |

申請の手続きと流れ

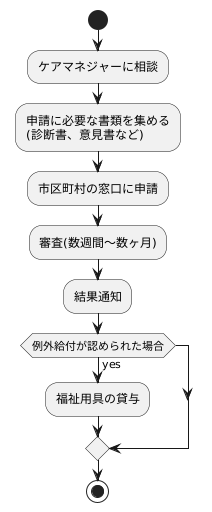

福祉用具の例外給付を受けるには、いくつかの段階を踏む必要があります。まず初めに、身近な相談窓口であるケアマネジャーに相談してみましょう。ケアマネジャーは、利用者の方の状況を詳しく聞き取り、適切な助言や支援を提供してくれます。例外給付の制度や申請に必要な手続き、書類についても丁寧に説明してくれるので、不安な点は遠慮なく質問することが大切です。

ケアマネジャーとの相談で申請の必要性が確認できたら、次に申請に必要な書類を集めましょう。必要な書類は各自治体によって多少異なる場合がありますが、一般的には医師による診断書やケアマネジャーの作成した意見書などが必要です。診断書は、利用者の方の現在の健康状態や福祉用具の必要性を医師に証明してもらうための大切な書類です。意見書には、利用者の方の日常生活の様子や福祉用具を使うことで、どのくらい生活が楽になるのかといった具体的な内容が記載されます。これらの書類は、例外給付の審査において重要な資料となるため、正確な情報を記載することが大切です。必要に応じて、ケアマネジャーに相談しながら書類作成を進めると良いでしょう。

必要な書類がすべて揃ったら、居住地の市区町村の窓口に申請します。申請後、自治体職員による審査が行われ、例外給付の可否が決定されます。審査には、数週間から数ヶ月かかる場合もあるので、時間に余裕を持って申請するようにしましょう。審査の結果は、書面や電話などで通知されます。

審査の結果、例外給付が認められた場合は、必要な福祉用具の貸与を受けられます。貸与期間や自己負担額については、各自治体によって異なる場合があります。例えば、貸与期間は原則として最長3年ですが、利用者の方の状況によっては延長される場合もあります。自己負担額についても、所得に応じて減免される制度を設けている自治体もあります。これらの詳細についても、事前に自治体の窓口で確認しておくと安心です。例外給付の制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら、必要な福祉用具を利用することができます。困ったときは、一人で悩まずに、まずはケアマネジャーに相談してみましょう。

各自治体での確認

介護保険制度で利用できる福祉用具の購入やレンタルには、原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)の自己負担が生じます。しかし、特定の条件下では、この自己負担分が軽減される「例外給付」という制度があります。この制度は、介護保険制度に基づいていますが、具体的な運用は各自治体の判断に委ねられているため、制度の適用範囲や手続き方法などが地域によって異なる場合があります。

例えば、特定の病気や障がいをお持ちの方のために、特別な機能を備えた福祉用具が必要になったとします。ある市町村では、この特別な福祉用具に対して例外給付を認めている一方で、別の市町村では認めていないという場合があります。また、同じ福祉用具であっても、利用する方の状態や必要性によって、例外給付が認められるかどうかが変わってくることもあります。例えば、杖を必要とする方の場合でも、骨折による一時的な利用なのか、あるいは持病のために継続的に利用する必要があるのかによって、判断が変わる可能性があります。

このように、例外給付の制度は各自治体によって運用が異なるため、利用を検討する際は、必ず居住地の市町村の担当窓口に確認することが大切です。市町村の窓口やホームページで必要な情報を集めたり、電話で問い合わせたりすることで、正確な情報を得ることができます。窓口で相談する際には、ご自身の状況や必要とする福祉用具について詳しく説明することで、適切な助言を受けることができます。また、申請に必要な書類や手続きの流れなども確認しておきましょう。もし、制度の内容や手続きについて不明な点があれば、遠慮なく担当者に質問し、疑問を解消することが大切です。例外給付は、介護が必要な方々の経済的な負担を軽減する上で重要な役割を果たしています。制度を正しく理解し、適切に利用することで、より安心して必要な福祉用具を利用できるようになります。

| 制度名 | 例外給付 |

|---|---|

| 概要 | 介護保険制度における福祉用具の購入・レンタルの自己負担を軽減する制度 |

| 自己負担割合 | 原則1割(一定以上の所得者は2割または3割)、例外給付適用で軽減 |

| 運用 | 各自治体の判断に委ねられる |

| 適用範囲 | 自治体によって異なる |

| 手続き | 自治体によって異なる |

| 例 | 特定の病気・障がい向けの福祉用具、杖など |

| 確認方法 | 居住地の市町村担当窓口、ホームページ、電話 |

| 相談時の注意点 | 自身の状況、必要な福祉用具について詳しく説明 |

相談窓口の活用

介護保険制度の例外給付について、疑問や不安を抱えている方は、一人で悩まず、様々な相談窓口を積極的に活用しましょう。相談することで、新たな情報や視点を得ることができ、手続きがより円滑に進む可能性があります。また、周囲の人に相談することも、不安を和らげ、前向きな気持ちで手続きを進める助けになります。

まず、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口では、制度の内容や申請手続きについて、詳しい説明を受けることができます。例外給付の対象となるケースや、必要な書類、申請の流れなど、具体的な情報を教えてもらうことができます。窓口の担当者は、制度に精通しているので、疑問点を解消し、安心して手続きを進めることができるでしょう。

次に、地域包括支援センターも心強い相談先です。地域包括支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が、利用者の状況を把握し、適切なアドバイスを提供してくれます。例外給付の申請だけでなく、介護全般に関する相談もできるので、総合的な支援を受けることができます。

また、すでにケアマネージャーにケアプランを作成してもらっている方は、ケアマネージャーに相談するのも良いでしょう。ケアマネージャーは、利用者の状態や希望に沿ったケアプランを作成する専門家です。例外給付についても、利用者の状況に合わせた適切なアドバイスを受けることができます。

さらに、福祉用具の購入やレンタルを検討している場合は、福祉用具専門相談員に相談することをお勧めします。福祉用具専門相談員は、車いすやベッドなどの福祉用具に関する専門的な知識を持っています。利用者の身体状況や生活環境に最適な福祉用具の選定や使用方法について、的確なアドバイスを受けることができます。

これらの相談窓口は、無料で利用できる場合がほとんどです。費用を気にせず、気軽に相談することができます。制度についてよくわからない、手続きが複雑で不安、自分に合ったサービスがわからないなど、どんな些細なことでも相談してみましょう。専門家の助言を受けることで、より良い解決策を見つけることができるはずです。

| 相談窓口 | 相談内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 市区町村の介護保険担当窓口 | 制度の内容、申請手続き、例外給付の対象ケース、必要書類、申請の流れなど | 介護保険制度の利用を検討している方、例外給付について疑問のある方 |

| 地域包括支援センター | 例外給付の申請、介護全般に関する相談 | 介護に関する相談、支援が必要な方 |

| ケアマネージャー | 例外給付に関する相談、ケアプラン作成 | ケアプランを作成している方、例外給付について相談したい方 |

| 福祉用具専門相談員 | 福祉用具の選定、使用方法など | 福祉用具の購入やレンタルを検討している方 |