広がる介護ビジネスの現状と未来

介護を学びたい

先生、「介護ビジネス」ってよく聞くんですけど、高齢化とどう関係があるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。高齢化が進むと、介護が必要な人が増えるよね。そのニーズに応えるために、介護サービスを提供する「介護ビジネス」が発展してきたんだよ。

介護を学びたい

なるほど。ということは、高齢者が増えれば増えるほど、「介護ビジネス」は大きくなるんですか?

介護の研究家

そうとも言えるね。高齢化の進展とともに、介護の必要性はますます高まっているから、介護ビジネスは成長分野とされているんだよ。ただ、介護を必要とする人が増える一方で、介護を提供する人の確保なども課題となっているんだ。

介護ビジネスとは。

「お世話をしたり、身の回りのことを手伝ったりすること」と「必要な時にサポートすること」について説明します。特に、高齢化が進む日本で、お年寄りの生活を支える事業全体を指す「お年寄りのお世話をする事業」について解説します。医療の進歩などによって、日本はますます高齢化社会になっています。そのため、介護保険の認定を受けた、お世話やサポートが必要な方は今後ますます増えると予想されます。ちなみに、「お年寄りのお世話をする事業」には、都道府県や市区町村から認められた事業者が介護保険に基づいてサービスを提供するタイプと、介護保険では対応しきれない部分を補うサービスを提供するタイプの二種類があります。

介護ビジネスとは

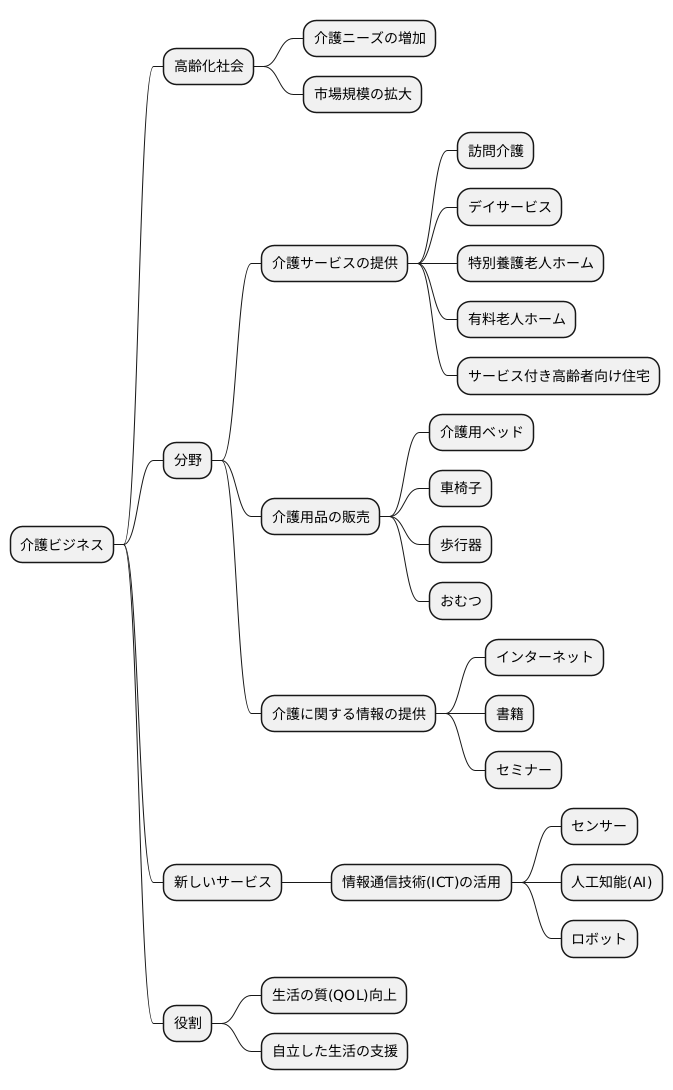

介護ビジネスとは、加齢や病気、障がいなどによって日常生活に支障がある人々に対して、様々なサービスや商品を提供する事業全体を指します。急速に進む高齢化社会において、介護を必要とする人は年々増加しており、それに伴い介護ビジネスの市場規模も拡大を続けています。

介護ビジネスには、大きく分けて三つの分野があります。一つ目は、訪問介護やデイサービス、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅といった介護サービスの提供です。これらは、利用者の自宅や施設において、食事や入浴、排泄の介助といった日常生活の支援や、機能訓練、健康管理といった専門的なサービスを提供します。二つ目は、介護用ベッドや車椅子、歩行器、おむつといった介護用品の販売です。これらの商品は、利用者の身体機能や生活環境に合わせて適切なものを選ぶことが重要であり、専門的な知識を持った販売員によるアドバイスやサポートが求められます。三つ目は、介護に関する情報の提供です。インターネットや書籍、セミナーなどを通じて、介護に関する知識や技術、最新のサービス情報などを提供することにより、利用者やその家族が適切なサービスを選択する手助けをします。

近年では、情報通信技術を活用した新しいサービスも登場しています。例えば、センサーで利用者の状態を把握したり、人工知能を搭載したロボットが介護を支援したりするなど、技術革新によって介護の質の向上と効率化が期待されています。介護ビジネスは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、生活の質の向上と自立した生活の支援という重要な役割を担っており、今後も更なる発展が期待される分野です。

介護保険制度と介護ビジネス

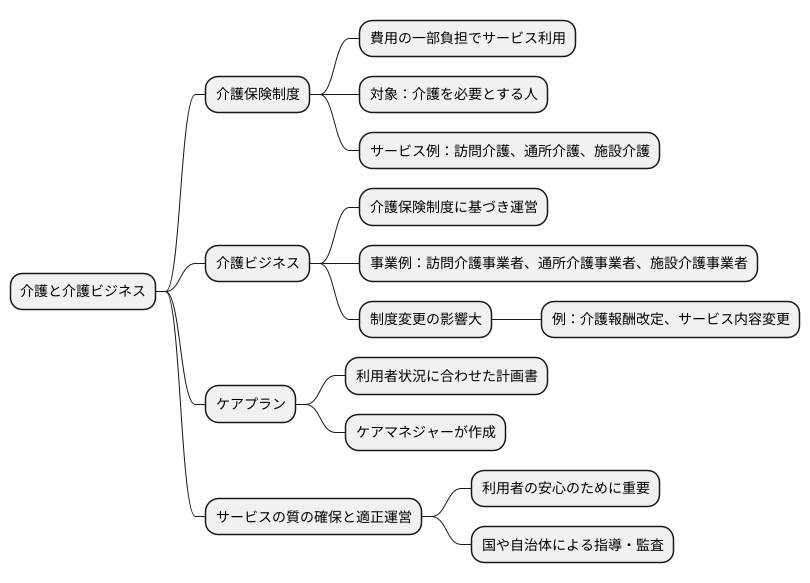

誰もが年を重ね、体が弱っていく中で、介護が必要となる場面は誰にでも起こりうる可能性があります。そのような時に支えとなるのが介護保険制度です。介護保険制度は、介護を必要とする人が、費用の一部を負担することで様々な介護サービスを受けられる社会保険制度です。利用者は、要介護認定を受けることで、訪問介護や通所介護、施設介護といった多様なサービスを利用できます。

この介護保険制度を土台として成り立っているのが介護ビジネスです。介護サービス事業者は、介護保険制度の枠組みの中で、利用者に必要なサービスを提供しています。訪問介護事業者は、利用者の自宅に訪問し、食事や入浴、排泄の介助などを行います。通所介護事業者は、日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを提供します。施設介護事業者は、利用者が施設に入所し、日常生活の支援や介護を提供します。

介護ビジネスは、介護保険制度と密接に結びついているため、制度の変更や動向は事業運営に大きな影響を与えます。例えば、介護報酬の改定は、事業者の収益に直結します。また、制度の改正により、新たなサービスが創設されたり、既存のサービス内容が見直されたりすることもあります。そのため、介護ビジネスに関わる事業者は、常に制度の動向を注視し、適切な対応を行う必要があります。

利用者にとって最適なサービスを提供するためには、ケアプランの作成が重要です。ケアプランは、利用者の状態や希望、家族の状況などを考慮し、必要なサービスの種類や量、頻度などを定めた計画書です。ケアマネジャーと呼ばれる専門家が、利用者や家族と相談しながら、個々の状況に合わせたケアプランを作成します。

介護サービスの質の確保と適正な運営も重要な課題です。利用者が安心してサービスを利用できるよう、事業者は質の高いサービスを提供するだけでなく、透明性の高い運営を行う必要があります。国や自治体は、事業者に対する指導や監査を通じて、サービスの質の向上と適正な運営を推進しています。高齢化が進む中で、介護保険制度と介護ビジネスは、ますます重要な役割を担っていくでしょう。

指定介護事業者とその他の事業者

高齢化が進むにつれて、様々なサービスを提供する事業者が増えてきました。大きく分けて介護保険サービスを提供する「指定介護事業者」と、介護保険適用外のサービスを提供するそれ以外の事業者の二つの種類があります。

指定介護事業者は、都道府県や市区町村から指定を受けた事業者のことです。これらの事業者は、介護保険法に基づいて、要介護認定を受けた方を対象にサービスを提供しています。サービスの費用は介護保険から支払われるため、利用者は費用の1割または2割を負担するだけで済みます。具体的には、身体介護や生活援助、通所介護、訪問介護、施設への入所といった様々なサービスがあります。これらのサービスは、利用者の状態に合わせてケアプランを作成し、その方に合った適切な支援を行います。

一方、指定を受けていない事業者は、介護保険が適用されないサービスを提供します。近年、需要が高まっているのが、家事代行や趣味教室、外出の付き添いなどです。高齢者の増加に伴い、介護保険ではカバーされない部分を補うサービスへのニーズが高まっています。例えば、家事代行では、掃除や洗濯、料理などの日常生活の支援を行います。趣味教室では、高齢者の社会参加を促進し、生きがい作りを支援します。外出の付き添いでは、通院や買い物、旅行などの付き添いを行い、高齢者の外出をサポートします。これらのサービスは、利用者の生活の質を高める上で重要な役割を果たしています。

近年は指定介護事業者と指定外の事業者の連携も進んでいます。例えば、事業所が連携して利用者に最適なサービスを提供したり、互いのサービスを紹介しあったりすることで、よりきめ細やかな支援が可能となっています。高齢者の多様なニーズに応えるため、今後も様々なサービスの充実が期待されます。

| 事業者種別 | サービス内容 | 費用負担 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 指定介護事業者 | 身体介護、生活援助、通所介護、訪問介護、施設入所 | 1割または2割負担(介護保険適用) | 要介護認定者向け、ケアプランに基づく |

| 指定外事業者 | 家事代行、趣味教室、外出の付き添い | 全額自己負担(介護保険適用外) | 生活の質向上、多様なニーズ対応 |

高齢化社会における重要性

我が国は、世界にもまれな速さで高齢者の割合が増えています。これは社会の仕組みや経済に大きな影響を与えるだけでなく、人の手助けが必要な高齢者の増加にもつながります。そのため、高齢者を支える仕事は、高齢者が安心して日々の暮らしを送れる社会を作る上で欠かせないものとなっています。

高齢者の増加に伴い、介護を担う人材が足りないことも深刻な問題です。高齢者を支える仕事は、やりがいを感じられる働きやすい環境を作るだけでなく、次世代を担う人材を育てることにも力を入れる必要があります。例えば、資格取得の支援や、ベテラン職員による指導といった研修制度の充実が求められます。また、待遇改善や労働時間の短縮など、より働きやすい環境を整備することで、離職を防ぎ、人材を確保していく必要があります。

さらに、高齢者を支える仕事は、地域社会とのつながりも大切です。地域住民やボランティア団体、医療機関などと協力して、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々なサービスを提供していく必要があります。例えば、一人暮らしの高齢者の見守りや、買い物や通院の支援、食事の提供など、きめ細やかなサービスが求められます。

そして、最新の技術を活用した、より質の高いサービス提供も重要です。例えば、見守りセンサーや健康管理アプリなどを活用することで、高齢者の状態を把握し、必要な時に適切な支援を行うことができます。また、介護記録システムや情報共有システムを導入することで、業務の効率化を図り、職員の負担を軽減することも可能です。

このように、高齢者を支える仕事には、人材不足、地域連携、技術活用など、様々な課題への対応が求められています。高齢者が安心して暮らせる社会を実現するためには、国や地方自治体、そして私たち一人ひとりが、高齢者を支える仕事への理解を深め、共に支え合う社会を作っていくことが大切です。

| 課題 | 対策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 人材不足 | 働きやすい環境づくり 次世代人材育成 |

資格取得支援 ベテラン職員による指導 待遇改善 労働時間短縮 |

| 地域連携 | 地域住民、ボランティア、医療機関との連携 | 一人暮らしの高齢者の見守り 買い物、通院の支援 食事の提供 |

| 技術活用 | 最新技術による質の高いサービス提供 | 見守りセンサー 健康管理アプリ 介護記録システム 情報共有システム |

今後の展望と課題

高齢化が進むにつれて、介護を取り巻く事業は将来に向けて発展していくことが見込まれますが、同時にいくつもの難しい問題にも直面しています。これらの問題を一つずつ丁寧に見ていくとともに、将来の可能性についても考えていきましょう。

まず、介護を支える人材の確保と育成は喫緊の課題です。質の高い介護を提供するためには、経験豊富で知識を持った人材が必要です。人材を確保するために、待遇改善や働きやすい環境づくりを進める必要があります。また、新人職員への教育や、働きながら技術を向上させるための研修制度の充実も欠かせません。さらに、地域住民への介護技術の指導なども行い、潜在的な人材の発掘にも取り組む必要があるでしょう。

次に、サービスの質の向上も重要な課題です。利用者一人ひとりの状態や希望に合わせた、きめ細やかなサービス提供が必要です。そのためには、介護職員の専門性の向上だけでなく、利用者やその家族とのコミュニケーションを深めることが大切です。定期的な面談やアンケート調査などを通じて、利用者の声を丁寧に聞き取り、サービスに反映させていく必要があります。

介護にかかる費用の負担を軽くすることも重要な課題です。利用者にとって経済的な負担は大きな問題です。国や地方自治体は、介護保険制度の充実や、新たな補助金制度の創設などを通じて、利用者の負担軽減に努める必要があります。また、費用を抑えながらも質の高いサービスを提供できるよう、運営の効率化も図る必要があります。

高齢者の求めるものが多様化している現在、新しいサービスを生み出したり、既存のサービスをより良くしていく必要性も高まっています。例えば、健康増進や趣味活動支援、外出支援など、高齢者の生活の質を高めるサービスの開発が求められます。また、在宅介護を希望する高齢者が増えていることを受け、訪問介護サービスの充実や、地域住民による支え合いの仕組みづくりも重要です。

技術の進歩や社会の変化に合わせて、柔軟に対応していくことも重要です。例えば、見守りセンサーやロボット技術を活用した介護支援システムの導入など、技術を活用したサービスの提供が期待されます。また、地域包括ケアシステムの構築など、地域社会全体で高齢者を支える体制づくりも必要です。

介護事業は、今後、単に介護だけを行うのではなく、高齢者の生活全体を支える拠点となることが期待されます。そのためには、介護事業者、医療機関、行政、地域住民など、関係者間の連携を強化していくことが重要です。それぞれの役割を明確にし、互いに協力し合うことで、高齢者が安心して暮らせる地域社会を築いていくことができるでしょう。

| 課題 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 介護を支える人材の確保と育成 | 待遇改善、働きやすい環境づくり、新人教育、研修制度の充実、地域住民への介護技術指導 |

| サービスの質の向上 | 利用者の状態や希望に合わせたサービス提供、介護職員の専門性向上、利用者や家族とのコミュニケーション、定期的な面談やアンケート調査 |

| 介護にかかる費用の負担軽減 | 介護保険制度の充実、新たな補助金制度の創設、運営の効率化 |

| 新しいサービスの創出と既存サービスの向上 | 健康増進、趣味活動支援、外出支援、訪問介護サービスの充実、地域住民による支え合いの仕組みづくり |

| 技術の進歩や社会の変化への柔軟な対応 | 見守りセンサーやロボット技術の活用、地域包括ケアシステムの構築 |

| 関係者間の連携強化 | 介護事業者、医療機関、行政、地域住民との連携 |

まとめ

高齢化が進む現代において、介護を取り巻く事業はなくてはならないものとなっています。今後、高齢者の数は更に増え続け、介護の必要性はますます高まることが予想されます。誰もが安心して歳を重ね、自分らしく生きがいを感じながら生活できる社会を実現するためには、介護事業の更なる発展が鍵となります。

介護事業が抱える課題は多岐に渡ります。まず、高齢者の状態や生活環境は一人ひとり異なり、そのニーズも多様です。そのため、画一的なサービスではなく、それぞれの状況に合わせた柔軟なサービス提供が求められます。住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、訪問介護や通所介護といった在宅サービスの充実だけでなく、特別養護老人ホームなどの施設介護における入居者の尊厳を守り、質の高いケアを提供することも重要です。

また、質の高い介護を提供するためには、優秀な人材の確保と育成が不可欠です。介護の仕事は、肉体的にも精神的にも負担が大きく、離職率が高い現状があります。より良い労働環境を整備し、やりがいを感じられる職場づくりを進めることで、優秀な人材を確保し、長く活躍できる環境を整備する必要があります。そして、介護職員の専門性を高めるための研修制度の充実や、キャリアアップの道筋を明確にするなど、人材育成にも力を入れる必要があります。

さらに、介護事業を持続可能なものとするためには、安定した経営基盤を築く必要があります。介護報酬の適正化や、ICT技術の活用による業務効率化など、経営の安定化に向けた様々な取り組みが求められます。

高齢者が安心して暮らせる社会の実現のためには、行政、事業者、そして地域社会が一体となって取り組む必要があります。行政は、介護事業を支えるための政策を推進し、事業者は質の高いサービス提供に努め、地域社会は高齢者を支える温かい地域づくりを進める必要があります。それぞれの役割を認識し、協力し合うことで、より良い介護サービスの提供体制を築き、高齢者が住み慣れた地域で安心して、自分らしく生きがいを持って生活できる社会を実現できるでしょう。そのためにも、介護事業の更なる発展に大きな期待を寄せたいと思います。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 高齢者のニーズの多様化 | 一人ひとりの状況に合わせた柔軟なサービス提供、訪問介護や通所介護といった在宅サービスの充実、施設介護における質の高いケアの提供 |

| 人材不足と質の確保 | 労働環境の整備、やりがいのある職場づくり、研修制度の充実、キャリアアップ支援 |

| 経営の不安定性 | 介護報酬の適正化、ICT技術の活用による業務効率化 |

| 多主体間の連携不足 | 行政による政策推進、事業者による質の高いサービス提供、地域社会による温かい地域づくり |