地域で支えるリハビリテーション

介護を学びたい

先生、「地域リハビリテーション」ってよく聞くんですけど、介護と介助にどう関係しているんですか?

介護の研究家

良い質問だね。地域リハビリテーションは、住み慣れた地域で暮らし続けるために、介護や介助を含めた様々なサービスをまとめて提供しようという考え方なんだ。例えば、家での生活を続けるために、理学療法士によるリハビリテーションを提供したり、介護福祉士による日常生活の介助を受けたりすることができるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護や介助も地域リハビリテーションの一部として提供されるんですね。

介護の研究家

その通り。地域リハビリテーションは、単に病院でのリハビリだけでなく、地域全体で、様々な人が協力して、その人に必要な介護や介助、医療、福祉サービスなどを提供することで、その人が地域で安心して生活できるよう支援していくためのものなんだよ。

地域リハビリテーションとは。

「介護」と「介助」について説明します。それから、住んでいる地域で、必要な時にすぐに支援を受けられるようにすることを目指す『地域リハビリ』についても説明します。この『地域リハビリ』は、色々な施設や団体が協力して、切れ目なく一貫したリハビリを受けられるように進めている取り組みです。

地域リハビリテーションとは

地域で暮らす人々が、病気や怪我などで身体が不自由になったとしても、住み慣れた場所で自分らしく生活を続けられるように支援するのが地域リハビリテーションです。これは、病院で行う集中的な機能回復訓練だけを指すのではありません。むしろ、退院後も地域社会で生活しながら、日常生活そのものをリハビリテーションの場として捉え、継続的に支援していく包括的な取り組みです。

具体的には、身体機能の維持・向上だけでなく、役割や人とのつながりを取り戻し、社会参加していくことを目指します。例えば、家事や買い物などの日常生活動作の練習、地域活動への参加支援、趣味や仕事を通じた社会との関わりなどを支援します。

この地域リハビリテーションを支えているのは、医療機関の医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職だけではありません。市町村の職員、介護や福祉の事業所、地域住民など、様々な立場の人がそれぞれの専門性や経験を活かし、連携しながら支援します。

例えば、保健師は健康管理や相談を行い、社会福祉士は福祉サービスの利用調整を行い、介護福祉士は日常生活の介助を行います。また、地域住民はボランティアとして、交流の場を作ったり、外出の付き添いなどをしたりすることで、温かい見守りや支えを提供します。

このように、医療、介護、福祉、そして地域社会全体が一体となって、切れ目のない支援を提供することで、身体が不自由な方の生活の質を高め、誰もが暮らしやすい地域社会の実現を目指しています。それは、地域全体で人々を包み込む温かい支え合いの形と言えるでしょう。

提供されるサービス

地域での暮らしを支えるため、一人ひとりの状態や希望に合わせた様々なサービスを用意しています。これらのサービスは、病院や回復センターといった施設だけでなく、住み慣れた地域にある訪問看護ステーション、日帰りで利用できるデイサービス、困りごとについての相談支援事業所など、様々な場所で受けることができます。そして、必要に応じて複数のサービスを組み合わせて利用することも可能です。それぞれのサービスが互いに連携することで、途切れることのない、総合的な支援を実現しています。

例えば、身体の機能回復を目指すための訓練として、理学療法士や作業療法士といった専門家が、個別の状態に合わせた運動プログラムを作成し、実施します。日常生活での動作がスムーズに行えるように、着替えや食事、入浴などの動作の指導も行います。また、より安全で快適に生活を送るために、杖や車いすなどの福祉用具の選定や住宅改修に関する助言も行っています。

さらに、社会への復帰を目指す方には、就労に向けた支援も行っています。仕事探しのお手伝いや、職場での環境調整など、それぞれの状況に合わせたサポートを提供します。また、地域社会への参加を促進するため、趣味活動や地域交流の場なども提供しています。

このように、心身の状態の回復だけでなく、社会参加の促進まで、幅広いサービスを提供することで、地域で安心して暮らせるように支援しています。

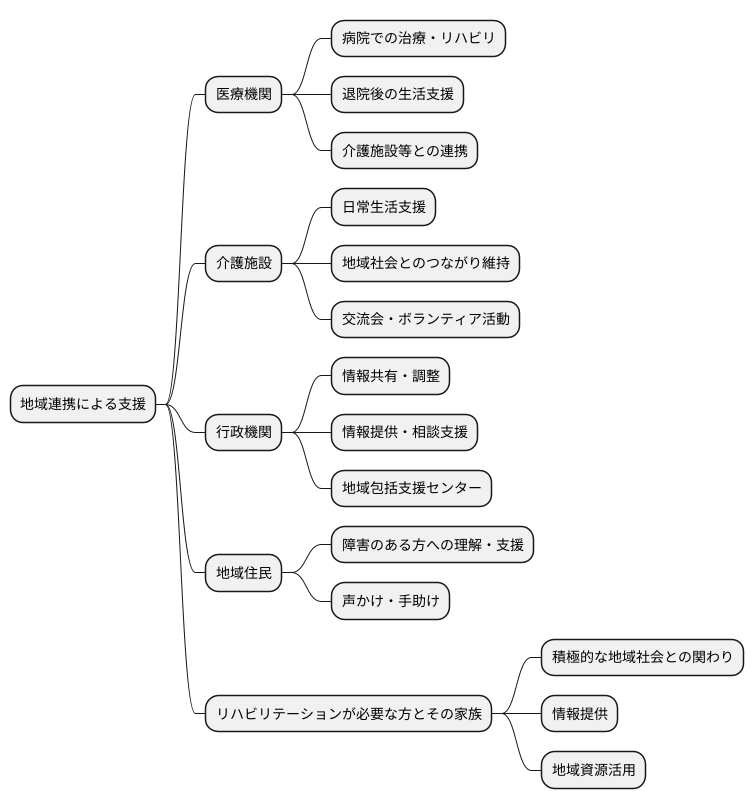

地域連携の重要性

地域で暮らす人々が、住み慣れた場所で安心して生活を続けるためには、地域社会全体で支え合う仕組み、すなわち地域連携が欠かせません。特に、病気やけがなどでリハビリテーションが必要な方々にとっては、医療機関だけでなく、様々な機関や人々が協力することで、より効果的な支援を提供できます。

まず、医療機関は、病院での治療やリハビリテーションだけでなく、退院後の生活も見据えた支援を行う必要があります。そのため、介護施設や訪問リハビリテーション事業所といった他の機関と連携し、継続的な支援体制を築くことが重要です。

介護施設は、日常生活の支援を行うだけでなく、利用者の方々が地域社会とのつながりを維持できるよう、様々な活動の機会を提供することが求められます。地域住民との交流会やボランティア活動への参加支援などを通して、地域社会への参加を促すことで、孤立を防ぎ、生活の質を高めることにつながります。

行政機関は、地域連携の要として、関係機関の情報共有や調整を行う役割を担います。地域包括支援センターなどを通して、必要な情報提供や相談支援を行い、地域住民が適切なサービスを受けられるよう支援することが大切です。

そして、地域住民一人一人が、障害のある方やその家族を理解し、支える意識を持つことが重要です。声かけやちょっとした手助けなど、日々の生活の中でできることから始めることで、温かい地域社会を築き、誰もが安心して暮らせる地域の実現につながります。

リハビリテーションが必要な方自身とその家族も、積極的に地域社会との関わりを持ち、必要な情報を適切に伝えることで、より良い支援を受けることができます。地域にある様々な資源を活用し、共に地域社会を築いていくことが、地域リハビリテーションの成功、ひいては、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現につながるのです。

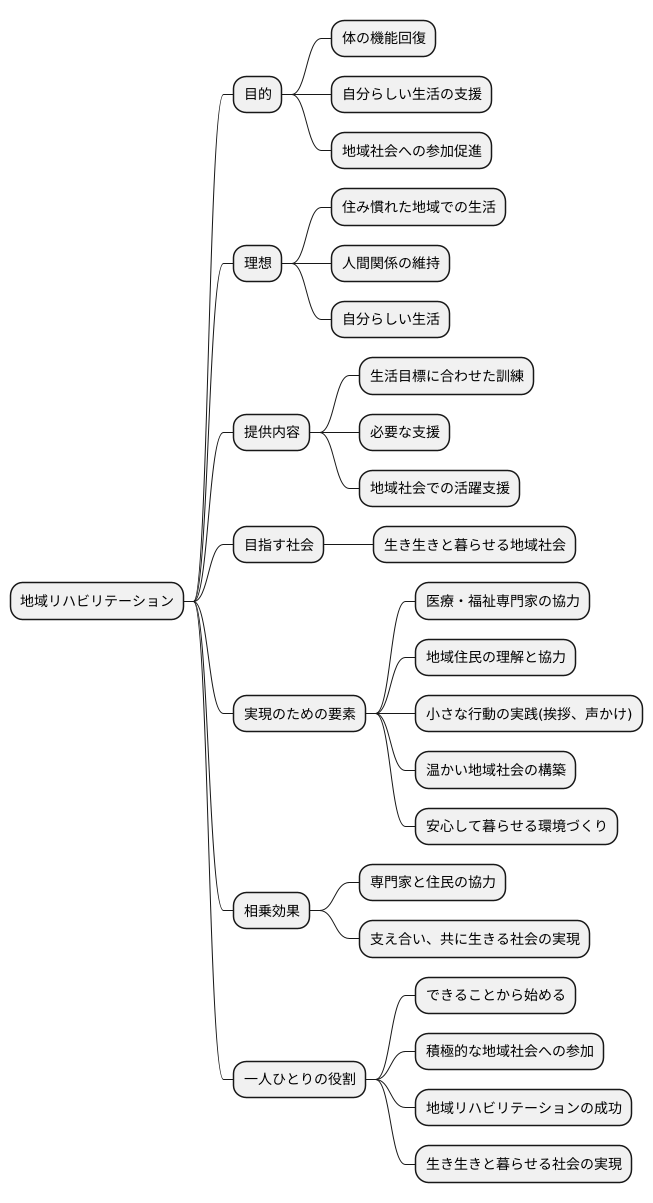

目指す社会

地域で生活していく上で、医療や福祉の支えは欠かせません。その中でも、地域リハビリテーションは、単に体の機能を回復させるだけでなく、一人ひとりが自分らしい生活を送れるように支え、地域社会への参加を後押しする大切な役割を担っています。

病気や怪我で後遺症が残ってしまったとしても、住み慣れた地域で、これまで通りの人間関係を保ちながら、自分らしく生活できることが理想です。地域リハビリテーションは、その実現を目標としています。家事や仕事、趣味など、一人ひとりの生活の目標に合わせて、必要な訓練や支援を提供することで、再び地域社会で活躍できるようサポートしています。

地域リハビリテーションの目指す社会は、誰もが生き生きと暮らせる地域社会です。そのためには、医療や福祉の専門家だけでなく、地域住民一人ひとりの理解と協力が不可欠です。近所の人と挨拶を交わしたり、困っている人がいたら声をかけるなど、小さなことから始めていくことで、温かい地域社会を築き、誰もが安心して暮らせる環境を作っていくことができるでしょう。

地域リハビリテーションは、医療や福祉の専門家と地域住民が協力し合うことで、より大きな力を発揮します。そして、誰もが支え合い、共に生きる社会の実現に貢献していくのです。私たち一人ひとりができることから始め、地域社会の一員として積極的に関わっていくことが、地域リハビリテーションの成功、そして、誰もが生き生きと暮らせる社会の実現につながるのではないでしょうか。

今後の展望

人が年を重ねるにつれて体の機能が衰えたり、病気や事故で障がいを持つ人が増えている現状を踏まえると、住み慣れた地域で医療や介護、福祉などの支援を受けながら、自分らしく生活できるための「地域リハビリテーション」の大切さが一層高まっています。

今後、医療、介護、福祉、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が進む中で、地域リハビリテーションは中心的な役割を担うと考えられています。医療機関だけでなく、介護施設や地域活動支援センター、さらには地域住民も一体となって、それぞれの役割を担い、連携していくことが重要になります。

より質の高い地域リハビリテーションの提供を実現するためには、様々な課題を解決していく必要があります。例えば、医療、介護、福祉のそれぞれの分野で働く人たちの間での協力体制をより一層強化していくことが求められます。また、地域リハビリテーションを支える人材の育成も欠かせません。知識や技術を習得するための研修機会の提供や、働きやすい環境づくりに力を入れる必要があります。さらに、関係機関がスムーズに情報を共有するための仕組みを整備することも重要です。それぞれの機関が持っている情報を共有することで、利用者一人ひとりに合った適切な支援を提供することに繋がります。

地域住民一人ひとりが、地域リハビリテーションの意義や役割について理解を深め、積極的に参加していくことも大切です。地域住民がボランティアとして活動に参加したり、リハビリテーションに関する学習会に参加したりするなど、地域全体で支え合う雰囲気が醸成されれば、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に大きく近づくはずです。

地域リハビリテーションの未来は、私たち一人ひとりの意識と行動にかかっています。関係者だけでなく、地域住民も一緒になって考え、協力し合い、地域リハビリテーションを創り上げていくことで、明るい未来を切り開いていけると信じています。

| 現状 | 高齢化や障がい者の増加に伴い、住み慣れた地域での生活支援のニーズが高まっている。 |

|---|---|

| 地域リハビリテーションの役割 | 地域包括ケアシステムの中核として、医療、介護、福祉、住まい、生活支援を一体的に提供。 |

| 課題 | 多職種連携の強化、人材育成、情報共有の仕組みづくりなど。 |

| 地域住民の役割 | 地域リハビリテーションの意義や役割の理解、ボランティア活動、学習会参加など。 |

| 未来への展望 | 関係者と地域住民の協働により、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指す。 |

私たちにできること

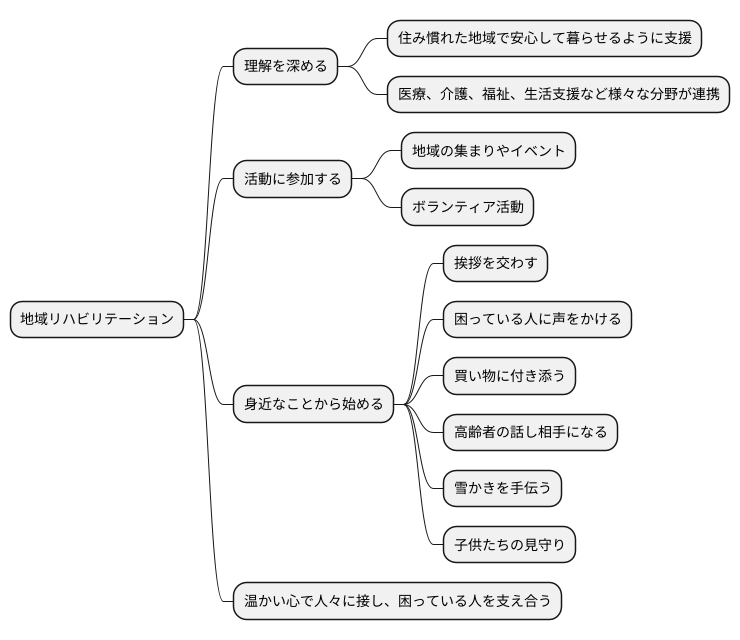

地域で人がより良く暮らしていくための取り組み、地域リハビリテーション。これは、専門家だけが担うものではありません。私たち一人ひとりもできることから始め、地域を支えていくことが大切です。

まず、地域リハビリテーションについてよく知り、理解を深めることから始めましょう。地域リハビリテーションとは、病気や怪我をした人だけでなく、高齢者や障害のある人など、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援する取り組みです。具体的には、医療や介護、福祉、生活支援など、様々な分野が連携して行われています。

理解を深めた後は、地域で行われている活動に実際に参加してみましょう。例えば、地域の集まりやイベント、ボランティア活動など、様々な活動があります。参加することで、地域の人々と交流を深め、地域社会の一員として貢献できる喜びを感じることができます。

もし、時間に余裕がない場合は、身近なところでできることから始めてみましょう。例えば、近所の人に挨拶を交わしたり、困っている人がいたら声をかける、買い物に付き添うなど、小さなことでも地域社会への貢献につながります。また、高齢者の話し相手になる、家の周りの雪かきを手伝う、子供たちの見守り活動に参加するなども、大切な地域貢献です。

温かい心で人々に接し、困っている人を支え合うことが、地域社会をより良くしていく力となります。地域リハビリテーションは、特別な知識や技術がなくても、誰もが参加できるものです。一人ひとりの小さな行動が、地域全体の大きな力となり、住みよい地域社会を築いていくことにつながります。私たち皆で力を合わせ、支え合いの輪を広げていきましょう。