高齢者を支える地域包括ケアシステム

介護を学びたい

先生、「日常生活支援総合事業」ってよく聞くんですけど、介護保険のサービスとは何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。簡単に言うと、要支援1・2の高齢者の方向けに、市町村が提供するサービスのことです。介護保険のサービスと比べると、利用料の自己負担割合が少し高くなる場合もあります。目的は、介護が必要にならないように予防したり、今の状態を維持したりすることです。

介護を学びたい

へえ、そうなんですね。具体的にはどんなサービスがあるんですか?

介護の研究家

大きく分けて2種類あります。訪問や通所による介護、相談や生活の援助といった「介護予防・日常生活支援総合事業」と、宅配や安否確認などの「一般介護予防事業」です。住んでいる市町村によって、提供されているサービスの内容は少し違いますよ。

日常生活支援総合事業とは。

『日常生活支援総合事業』とは、介護が必要な方や介護予防が必要な高齢の方々に向けて、市町村が提供する生活の支えとなるサービスのことです。この事業には、訪問や通所による介護、相談や生活の援助といった内容と、宅配や安否確認といった内容の二種類があります。この事業は2015年から始まり、2025年までに全国で整えることを目指しています。

事業の目的と概要

地域で安心して暮らせるように、市町村が中心となって行う『日常生活支援総合事業』について説明します。この事業は、年を重ねて生活に支援が必要になった人たちを対象に、介護予防と生活支援のサービスを提供するものです。

『要支援』や『要介護』と判断された高齢の方が対象で、それぞれの状態や希望に合わせたサービスをきめ細かく提供します。例えば、家事の手伝いや日用品の買い物、一人暮らしの高齢者の見守り、健康体操や栄養指導といったサービスがあります。これらのサービスを通して、状態が悪化することを防いだり、自分で出来ることを出来るだけ長く続けられるように支援したりすることを目的としています。

この事業は2015年から始まり、2025年までに全国各地で整備される予定です。高齢化が進む中で、地域全体で高齢者を支える仕組み『地域包括ケアシステム』の大切な役割を担っています。高齢者が住み慣れた地域で、安心して、そして元気に生活を続けられるよう、様々な機関と連携しながら、地域社会全体で支える仕組みづくりに取り組んでいます。

この事業は、介護保険制度に基づいて運営されています。利用するためには、市町村の窓口に相談し、要介護認定の申請を行う必要があります。認定の結果に応じて、利用できるサービスの種類や利用料などが決まります。詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 事業名 | 日常生活支援総合事業 |

| 目的 | 年を重ねて生活に支援が必要になった人に対し、介護予防と生活支援のサービスを提供 状態の悪化を防ぎ、自分で出来ることを出来るだけ長く続けられるように支援 |

| 対象者 | 要支援、要介護と判断された高齢者 |

| サービス内容 | 家事の手伝い、日用品の買い物、一人暮らしの高齢者の見守り、健康体操、栄養指導など |

| 開始時期 | 2015年 |

| 整備完了予定 | 2025年 |

| 関連制度 | 介護保険制度、地域包括ケアシステム |

| 利用方法 | 市町村の窓口に相談、要介護認定の申請 |

サービスの種類

日常生活を支えるためのサービスには、大きく分けて二つの種類があります。一つ目は「介護予防・日常生活支援総合事業」です。このサービスは、要支援1、2と認定された高齢の方を対象としています。具体的には、ご自宅を訪問して行う介護サービスや、施設に通って行う機能訓練などがあります。また、バランスの良い食事で栄養状態を改善するための食事の提供や、日常生活を送る上での困りごとに関する相談支援、掃除や洗濯、調理といった家事の援助なども行います。これらのサービスを通して、心身ともに健康な状態を維持し、向上させること、そして日常生活を自分自身で送ることができるように支援すること、さらに地域社会への参加を促すことを目指しています。

二つ目は「一般介護予防事業」です。これは、高齢の方々が要介護状態になるのを防ぐことを目的とした事業です。高齢の方それぞれの心身の状態や生活環境に合わせて、様々なサービスを提供します。運動機能の維持・向上のための体操教室や、栄養バランスのとれた食事の作り方を学ぶ調理実習、口の周りの筋肉を鍛え、健康な状態を保つための口腔機能向上教室、物忘れを防ぐための認知症予防教室など、様々な教室を開催しています。その他にも、日常生活を支えるためのサービスや、介護予防の計画を作成し、様々なサービスの利用を支援するケアマネジメントなども行っています。これらのサービスは、高齢の方がいつまでも健康で、自分らしい生活を送れるようにサポートするためのものです。

| サービスの種類 | 対象者 | サービス内容 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 介護予防・日常生活支援総合事業 | 要支援1、2の高齢者 |

|

|

| 一般介護予防事業 | 高齢者全般 |

|

|

利用方法

日常生活支援総合事業を使うには、まずお住まいの市町村の窓口へ相談に行くことから始まります。相談窓口では、担当者が高齢者の方の状態、例えば、身体がどれくらい動かせるか、どのような暮らしぶりかなどを詳しくお聞きします。そして、どんなサービスを望んでいるのかも伺った上で、その方に合ったサービスを案内してくれます。

もし既に要介護認定を受けている場合は、ケアマネジャーと呼ばれる介護支援専門員がサービスの内容や頻度を記した利用計画書を作成し、市町村に申請を行います。ケアマネジャーは、利用者の状況に合わせた最適なサービス計画を立て、必要な手続きを代行してくれる心強い存在です。

一方、まだ要介護認定を受けていない場合は、市町村の窓口が相談からサービス調整までを一括して担当します。高齢者の方の状況を把握し、適切なサービス事業者との連絡や調整を行い、スムーズにサービスが受けられるよう支援します。

サービスを使うにあたっては、利用者負担が発生します。これはサービスを受けた際に支払う費用のことで、所得に応じて金額が変わってきます。負担割合は1割から3割の範囲で定められており、所得が低い高齢者の方には負担を軽くする仕組みも用意されていますので、窓口で確認してみましょう。

サービスの詳しい利用方法や負担額については、お住まいの市町村の窓口に直接問い合わせるのが確実です。また、多くの市町村ではホームページにも情報が掲載されていますので、そちらで確認することもできます。

| 日常生活支援総合事業 利用の流れ | 担当 |

|---|---|

| 相談(状態把握、希望サービスのヒアリング) | 市町村窓口担当者 |

| 要介護認定を受けている場合: サービス内容・頻度の計画作成、市町村への申請 |

ケアマネジャー(介護支援専門員) |

| 要介護認定を受けていない場合: 相談からサービス調整まで |

市町村窓口担当者 |

| サービス利用、利用者負担(1~3割) | 利用者 |

| サービス利用方法、負担額に関する問い合わせ | 市町村窓口、ホームページ |

事業のメリット

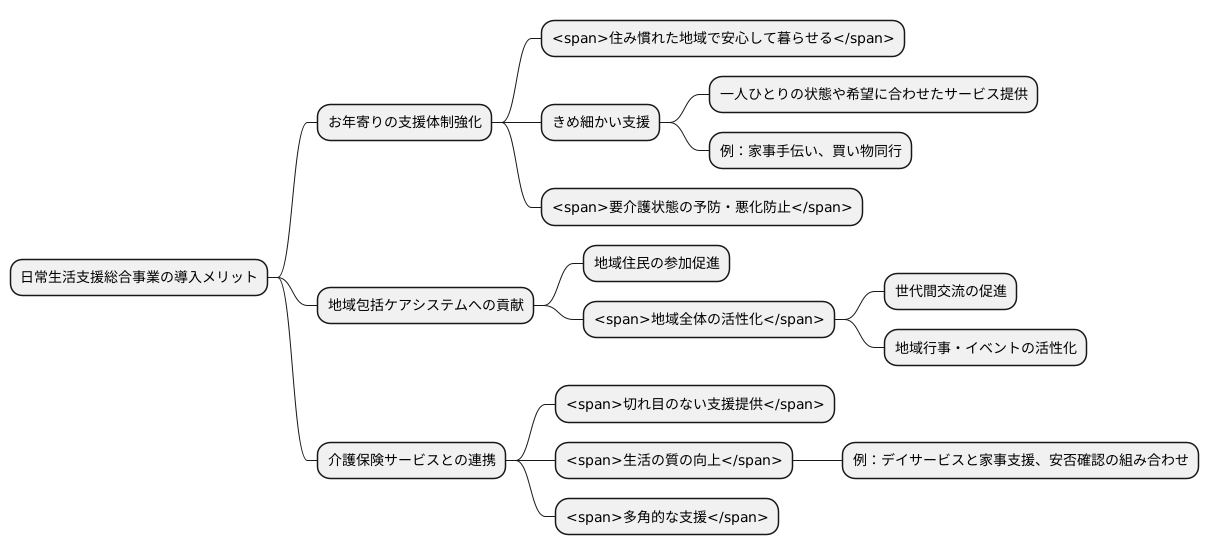

日常生活支援総合事業を導入することで、たくさんの良いことがあります。まず、お年寄りが慣れ親しんだ地域で安心して暮らし続けられるよう支援体制がより強固なものになります。これまで以上に様々なサービスを提供できるようになるため、一人ひとりの状態や希望に合わせた、きめ細かい支援が可能になります。例えば、家事の手伝いや買い物同行といった、日常生活の中で少しだけ困っている部分を支えることで、要介護状態になるのを防いだり、状態が悪化するのを遅らせる効果も期待できます。

また、この事業は地域の人たちが参加しやすくなるように工夫されているため、地域包括ケアシステムの構築にも大きく貢献します。地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される仕組みのことです。この仕組みにより、お年寄りだけでなく、地域全体が活気あふれるものへと変化していきます。例えば、お年寄りが地域活動に参加することで、他の世代との交流が生まれたり、地域の行事やイベントがより盛んになるといった効果が考えられます。

さらに、日常生活支援総合事業は介護保険サービスとの連携もスムーズに行えるようになっています。そのため、切れ目のない支援を提供することが可能になり、お年寄りの生活の質をさらに高めることにつながります。例えば、介護保険サービスで利用できるデイサービスを利用していない時間帯に、日常生活支援総合事業で家事支援サービスを受けたり、安否確認の電話を受けたりすることが可能になります。このように、様々なサービスを組み合わせることで、お年寄りの生活を多角的に支えることができるのです。

今後の展望

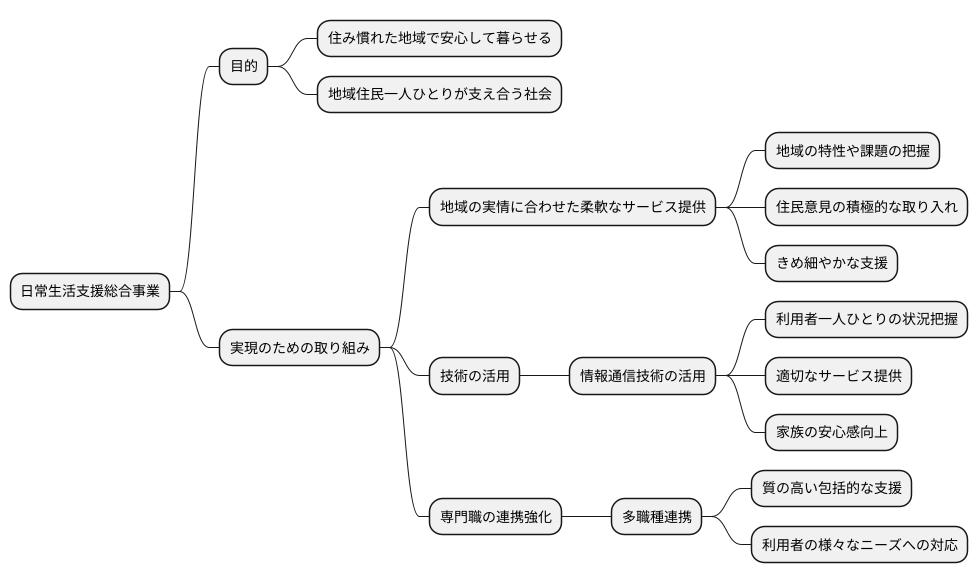

誰もが年を重ねても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、2025年を目指して全国的に整備が進められている日常生活支援総合事業。この事業は、今後ますます進む高齢化社会において、地域包括ケアシステムの重要な柱となることが期待されています。

この事業が目指すのは、地域住民一人ひとりが支え合う社会です。そのためには、まず地域住民の理解と協力を得ることが不可欠です。それぞれの地域が持つ特性や課題を丁寧に把握し、住民の意見を積極的に取り入れながら、地域の実情に合わせた柔軟なサービス提供の仕組みを作っていく必要があります。画一的なサービス提供ではなく、それぞれの地域に合ったきめ細やかな支援を提供することで、地域住民が安心して暮らせる環境づくりを進めることが重要です。

また、サービスの質をさらに高めるためには、様々な技術を積極的に活用していくことも大切です。例えば、情報通信技術を活用することで、利用者一人ひとりの状況を的確に把握し、より適切なサービスを提供することが可能になります。また、離れて暮らす家族との連絡をスムーズにすることで、家族の安心感も高めることができます。

さらに、様々な専門職が連携を強化することも重要です。介護福祉士や看護師、社会福祉士など、それぞれの専門知識や技術を持ち寄り、互いに協力し合うことで、より質の高い包括的な支援を提供することができます。多職種連携によって、利用者一人ひとりの様々なニーズに対応できる体制を構築していくことが、今後の日常生活支援総合事業の成功には欠かせません。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日常生活支援総合事業は今後も重要な役割を担っていくでしょう。