介護予防特定施設入居者生活介護とは

介護を学びたい

先生、『介護予防特定施設入居者生活介護』って、名前が長くて難しいですね。簡単に言うとどんなものですか?

介護の研究家

そうだね、名前は確かに長いね。簡単に言うと、まだ介護が必要になる手前の『要支援1~2』の高齢者の方が、介護付きの施設に住んで、食事やお風呂、トイレの介助といったサービスを受けられるものだよ。

介護を学びたい

なるほど。要支援の高齢者向けのサービスなんですね。どんな施設で受けられるんですか?

介護の研究家

介護付き有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなど、都道府県が指定した施設で受けられるよ。それぞれの施設でサービス内容や費用が異なるから、よく調べてみるといいよ。

介護予防特定施設入居者生活介護とは。

『介護予防特定施設入居者生活介護』とは、介護が必要となるのを防ぐためのサービスで、比較的軽い介護が必要な高齢者(要支援1~2)が対象です。都道府県が指定した、介護サービス付きの有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなどに入居している方が、食事、トイレ、お風呂といった介護サービスを受けられるようになっています。

概要

介護予防特定施設入居者生活介護とは、要支援1や2と認定された高齢の方が、都道府県の認可を受けた特定の施設に住み込み、日常生活のお手伝いや機能訓練といったサービスを受けられる仕組みです。

この仕組みを使うことで、高齢の方は住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、要介護状態になるのを防ぎ、自分の力で生活していくことを目指せます。

利用できる施設には、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームといった種類があります。これらの施設は、入居する方の体の状態や生活の様子に合わせて、食事、入浴、排泄といった日常生活の支援を提供します。

例えば、食事の場面では、食べやすいように食事の形態を変えたり、配膳や下膳の介助を行います。入浴では、洗髪の介助や着替えの介助を行い、安全に入浴できるよう見守りも行います。排泄では、トイレへの誘導や排泄の介助、おむつ交換などを行います。

また、機能訓練も重要なサービスの一つです。理学療法士や作業療法士などの専門家が、個々の状態に合わせて運動プログラムを作成し、実施します。

これらのサービスを通して、心身機能の維持・向上を図り、いつまでも自分らしく、地域で生活できるよう支援します。施設によっては、レクリエーションや趣味活動なども提供しており、他の入居者との交流を通して社会的な孤立を防ぎ、生活の質を高めることも目指しています。

介護予防特定施設入居者生活介護は、要支援の高齢者の方々が安心して快適に暮らし続けられるよう、様々なサービスを提供する重要な制度です。

| サービス | 対象 | 目的 | 施設の種類 | サービス内容 | 機能訓練 |

|---|---|---|---|---|---|

| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 要支援1または2の高齢者 | 要介護状態の予防、自立支援、地域での生活継続 | 介護付き有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム |

食事:食事形態の変更、配膳・下膳介助 入浴:洗髪・着替え介助、見守り 排泄:トイレ誘導、排泄介助、おむつ交換 日常生活支援 |

理学療法士や作業療法士などによる個別の運動プログラム作成・実施 心身機能の維持・向上 |

対象となる人

このサービスは、日常生活を送る上で少し支援が必要な高齢の方を対象としています。具体的には、要支援1または要支援2と認定された方が利用できます。では、要支援1と要支援2とはどのような状態でしょうか。

要支援とは、まだ介護を必要とする状態ではないものの、日常生活の様々な場面で多少の困難を感じている状態を指します。例えば、家事の一部が難しくなってきた、一人での外出に不安を感じる、といった状況です。

要支援1は、比較的軽度の支援を必要とする状態です。杖や歩行器などの福祉用具を使う、家事の一部を手伝ってもらう、といった程度の支援で日常生活を送ることが可能です。

要支援2は、要支援1よりも支援を必要とする状態です。入浴や着替えなどに介助が必要となる場合や、認知機能の低下により日常生活に支障が出ている場合などが該当します。

このサービスを利用するためには、まず市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定の審査を受ける必要があります。審査の結果、要支援1または要支援2と認定されると、介護予防特定施設入居者生活介護を利用できるようになります。

ただし、入居を希望する施設が都道府県から指定を受けた特定施設である必要があります。指定を受けていない施設では、このサービスを利用できませんので、事前に施設に確認することが重要です。施設によって提供されるサービス内容や費用も異なりますので、しっかりと比較検討した上で、自分に合った施設を選びましょう。

| 状態 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 要支援 | 介護を必要とする状態ではないものの、日常生活の様々な場面で多少の困難を感じている状態 | 家事の一部が難しくなってきた、一人での外出に不安を感じる |

| 要支援1 | 比較的軽度の支援を必要とする状態 | 杖や歩行器などの福祉用具を使う、家事の一部を手伝ってもらう |

| 要支援2 | 要支援1よりも支援を必要とする状態 | 入浴や着替えなどに介助が必要となる、認知機能の低下により日常生活に支障が出ている |

サービス利用の流れ

- 市区町村の窓口で申請を行い、要介護認定の審査を受ける

- 要支援1または要支援2と認定

- 都道府県から指定を受けた特定施設に入居

提供されるサービス

介護予防特定施設入居者生活介護では、利用者の方々がより快適で自立した生活を送れるよう、様々なサービスを提供しています。これらのサービスは大きく分けて、日常生活の支援、機能訓練、そして健康管理の三つの柱から成り立っています。

日常生活の支援においては、食事、入浴、排泄といった基本的な生活動作を支えるサービスを提供しています。食事面では、栄養バランスに配慮した食事を提供するのはもちろんのこと、噛む力や飲み込む力が弱い方にも安心して食事を楽しんでいただけるよう、きざみ食やとろみ食など、一人ひとりの状態に合わせた食事形態への変更にも柔軟に対応しています。入浴においては、安全に配慮しながら入浴の介助を行い、常に清潔な状態を保てるよう支援しています。また、排泄に関しても、トイレへの誘導や排泄物の処理など、それぞれの状況に合わせた丁寧な支援を心掛けています。

機能訓練では、日常生活動作の維持・向上を目指し、個々の状態に合わせた運動プログラムを提供しています。専門スタッフの指導のもと、無理のない範囲で身体を動かすことで、自立した生活の維持を支援します。また、リハビリテーションも実施しており、機能の回復や維持を図っています。

健康管理においては、日々の健康状態の確認はもちろん、健康相談や服薬管理なども行っています。定期的な健康チェックや医師との連携により、健康上の不安や異変にも迅速に対応できる体制を整えています。また、薬の飲み忘れを防ぐための服薬管理も行っており、安心して生活を送っていただけるよう支援しています。

| サービス | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 日常生活の支援 | 食事:栄養バランスに配慮した食事の提供、きざみ食やとろみ食など個々の状態に合わせた食事形態への変更 | 安全な食事と栄養摂取の支援 |

| 入浴:安全に配慮した入浴介助 | 清潔な状態の保持 | |

| 排泄:トイレへの誘導、排泄物の処理など、状況に合わせた支援 | 排泄の自立支援 | |

| 機能訓練 | 個々の状態に合わせた運動プログラムの実施 | 日常生活動作の維持・向上、自立した生活の維持 |

| リハビリテーションの実施 | 機能の回復や維持 | |

| 健康管理 | 日々の健康状態の確認、健康相談 | 健康状態の把握と維持 |

| 服薬管理 | 薬の飲み忘れ防止と安全な服薬 | |

| 定期的な健康チェック、医師との連携 | 健康上の不安や異変への迅速な対応 |

費用について

介護予防特定施設入居者生活介護の費用は、施設によって大きく異なるため、事前にしっかりと確認することが大切です。費用は大きく分けて、入居時に一度だけ支払う入居一時金と、毎月支払う月額利用料の2種類があります。

入居一時金は、施設への入居の権利を得るために支払う費用で、その額は施設の立地や設備、提供されるサービスの質などによって大きく変動します。数十万円から数千万円までと幅広いため、複数の施設を比較検討することが重要です。中には入居一時金が不要な施設もありますので、資金に不安がある方はそういった施設も検討してみましょう。

月額利用料には、介護サービス費用、居住費、食費、光熱費などが含まれています。介護サービス費用は、日常生活上の支援や機能訓練など、提供される介護サービスの内容によって異なります。居住費は、個室か相部屋か、部屋の広さなどによって金額が変わります。食費は、毎日の食事の提供にかかる費用で、栄養バランスのとれた食事が提供されます。光熱費は、電気、ガス、水道などの使用にかかる費用です。これらの費用に加えて、日常生活で必要な消耗品費や医療費、おむつ代などの費用は別途自己負担となりますので、費用の総額を把握しておく必要があります。

介護保険の被保険者であれば、介護サービス費用の一部が介護保険から給付されます。要介護度に応じて自己負担額が変わり、要介護度が高いほど自己負担額は低くなります。介護保険の適用を受けるためには、市区町村の窓口に申請する必要があります。

費用に関する疑問や不明点があれば、各施設に直接問い合わせるか、市区町村の介護保険担当窓口に相談することをお勧めします。パンフレットやホームページなどで情報収集を行うことも大切ですが、最終的には施設に直接連絡を取り、詳しい説明を受けるようにしましょう。費用の詳細を理解した上で、自身や家族の状況に合った施設選びを行いましょう。

| 費用の種類 | 内容 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 入居一時金 | 入居の権利を得るための費用 | 数十万円〜数千万円(施設により異なる、不要な施設もあり) | 施設の立地、設備、サービスの質等により変動 |

| 月額利用料 | 介護サービス費用、居住費、食費、光熱費など | – |

|

| 自己負担費用 | 消耗品費、医療費、おむつ代など | – | 月額利用料とは別に必要 |

介護保険の適用について

| 介護サービス費用の一部 | 介護保険から給付(要介護度に応じて自己負担額が変動) | 要介護度が高いほど自己負担額は低い | 市区町村の窓口に申請が必要 |

問い合わせ先

- 各施設

- 市区町村の介護保険担当窓口

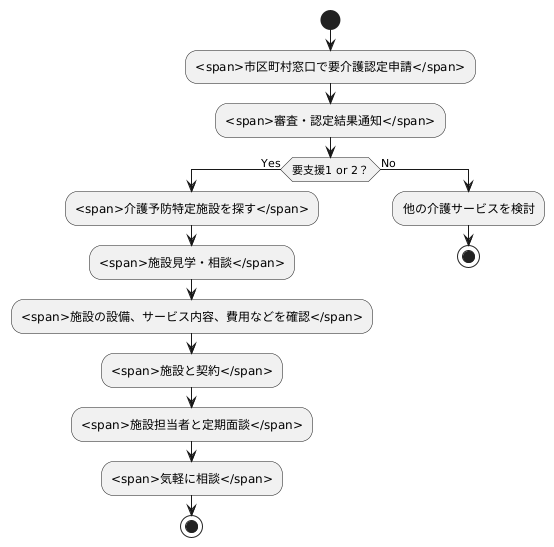

利用方法

介護予防特定施設入居者生活介護を使うには、いくつかの手順を踏む必要があります。まず初めに、お住まいの市区町村の窓口へ行き、要介護認定の申請を行います。申請書に必要事項を記入し、提出してください。窓口の担当者が丁寧に案内してくれるので、不明な点は遠慮なく質問しましょう。

その後、審査を経て認定結果が通知されます。介護予防特定施設入居者生活介護を利用できるのは、要支援1または2と判定された方です。要介護1以上の認定を受けた場合は、他の介護サービスの利用を検討する必要があります。

要支援1または2の認定を受けた方は、入居を希望する介護予防特定施設を探しましょう。複数の施設を比較検討することが大切です。インターネットや地域の情報誌などで情報を集めたり、ケアマネジャーに相談したりするのも良いでしょう。気になる施設が見つかったら、実際に施設へ見学に行き、担当者と相談することをお勧めします。施設の設備や提供されるサービス内容、費用などを詳しく確認し、自分の希望や状況に合った施設を選びましょう。見学の際には、実際にそこで生活している方の様子を見ることも参考になります。

入居する施設が決まったら、施設側と契約の手続きを行います。契約内容をよく読んで理解し、疑問点や不明な点は、納得できるまで施設の担当者に質問しましょう。契約内容には、サービス内容や費用、利用者の権利と義務などが記載されています。

入居後も安心して生活を送れるよう、施設の担当者と定期的に面談を行いましょう。現在のサービス内容や生活状況について相談し、必要に応じてサービス内容の変更や調整を行うことができます。日々の暮らしで困ったことや気になることがあれば、いつでも気軽に相談できる環境が大切です。

まとめ

『介護予防特定施設入居者生活介護』は、介護を必要とする状態になる一歩手前の、要支援1もしくは2と認定された高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように支えるための大切な制度です。この制度を利用することで、要介護状態になるのを防ぎ、自立した生活を維持し続けることを目指します。

この制度では、日常生活を送る上での様々な支援を受けることができます。例えば、食事や入浴、着替えといった身の回りのことのお手伝いはもちろん、健康状態の確認や相談、夜間も安心できる見守り体制などが整えられています。また、心身ともに健康でいられるように、機能訓練も提供されています。

利用できる施設の種類は様々です。従来型の特別養護老人ホームに併設されている施設や、地域密着型の比較的小規模な施設など、それぞれの地域や状況に合わせて選ぶことができます。提供されるサービスの内容や費用も施設によって異なるため、よく調べて自分に合った施設を見つけることが大切です。

施設選びで迷ったり、制度について詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口や、各施設に直接問い合わせてみましょう。パンフレットやホームページなどで情報提供をしている施設も多くあります。相談することで、必要な情報を得ることができますので、疑問や不安を解消してから利用することをお勧めします。

この制度の活用を通して、高齢者の方々が生きがいを感じながら、より豊かで充実した毎日を過ごせるようになることが期待されます。そして、健康な状態で過ごせる期間、すなわち健康寿命の延伸にも繋がっていくと考えられます。

| 制度名 | 対象者 | 目的 | サービス内容 | 施設の種類 | 相談窓口 |

|---|---|---|---|---|---|

| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 要支援1・2の高齢者 | 要介護状態の予防、自立した生活の維持 | 食事、入浴、着替えの介助、健康状態の確認・相談、夜間見守り、機能訓練 | 従来型特別養護老人ホーム併設、地域密着型小規模施設 | 市区町村窓口、各施設 |