施設と地域を繋ぐ社会化

介護を学びたい

先生、「施設の社会化」ってよく耳にするんですけど、高齢者を地域から切り離さないように施設を開放するっていう意味ですよね?具体的にどういうことですか?

介護の研究家

そうだね。高齢者の方々が施設に入ることで、地域との繋がりが薄れてしまうのを防ぐための取り組みだよ。例えば、施設の中で地域の人も参加できるイベントを開いたり、ボランティアを受け入れたり、学生と交流する機会を作ったりするんだ。

介護を学びたい

なるほど。地域の人と交流することで、高齢者の方々は孤立しなくて済むんですね。でも、単にイベントをやるだけじゃなく、もっと深い関わりが必要そうですよね?

介護の研究家

その通り。イベントはきっかけに過ぎない。大切なのは、地域の人と高齢者の方々が継続的に関わりを持てる仕組みを作ること。例えば、近所の人が気軽に立ち寄って話したり、一緒に何か活動したり。そうすることで、施設と地域が一体となって高齢者を支えることができるんだ。

施設の社会化とは。

『施設の社会化』とは、介護が必要な高齢者の方々を介護施設に入れるだけでなく、地域との繋がりを大切にする取り組みのことです。施設の中だけで生活を送るのではなく、地域の人々との交流を通して、孤立を防ぎ、活気のある生活を送れるようにすることを目指しています。具体的には、施設を地域に開放し、ボランティアの方々や近隣住民、学生などが気軽に訪れて交流できる機会を設けます。例えば、イベントやフリーマーケットの開催、施設の見学会などもその一環です。これにより、高齢者の方々が地域社会から切り離されることなく、豊かな生活を送れるように支援します。

高齢者施設の社会化とは

高齢者施設の社会化とは、施設に入居している高齢者の方々が、施設の中だけで生活するのではなく、地域社会との繋がりを保ち、積極的に地域社会に関わっていくための取り組みです。これまでの施設介護では、どうしても施設内での生活が中心になりがちで、地域との関わりが薄れてしまう傾向がありました。このような状況では、入居者の方々が社会から孤立し、心身の機能が低下したり、生活の質が下がってしまう懸念があります。

社会化を進めることで、高齢者の方々は地域社会の一員として役割を持ち、生きがいを感じながら生活を送ることができます。例えば、地域の行事に参加したり、ボランティア活動に参加したりすることで、地域社会に貢献することができます。また、地域の方々と交流を持つことで、社会との繋がりを実感し、孤独感を和らげることができます。たとえば、子どもたちとの交流は、高齢者の方々に活力を与え、笑顔を増やす効果が期待できます。また、地域住民にとっても、高齢者の方々との交流は、世代間の交流を深め、地域社会を活性化する力となります。

具体的な取り組みとしては、施設の外に出て地域のお店で買い物をしたり、地域のイベントに参加したり、地域のボランティア活動に参加したりすることが挙げられます。また、施設内に地域住民を招いて交流会を開催したり、施設の庭を地域住民に開放したりするなど、施設と地域を繋ぐ様々な工夫が考えられます。

高齢化が進む現代社会において、高齢者施設の社会化は、高齢者の方々の生活の質を高めるだけでなく、地域社会全体の活性化にも大きく貢献する重要な取り組みと言えるでしょう。高齢者の方々が地域社会で活躍できる場を作ることで、誰もが安心して暮らせる、より豊かな社会の実現に繋がるのです。

| 目的 | 効果(高齢者) | 効果(地域) | 具体的な取り組み |

|---|---|---|---|

| 高齢者の社会参加促進、孤立防止、生活の質向上、地域社会活性化 |

|

|

|

社会化の具体的な方法

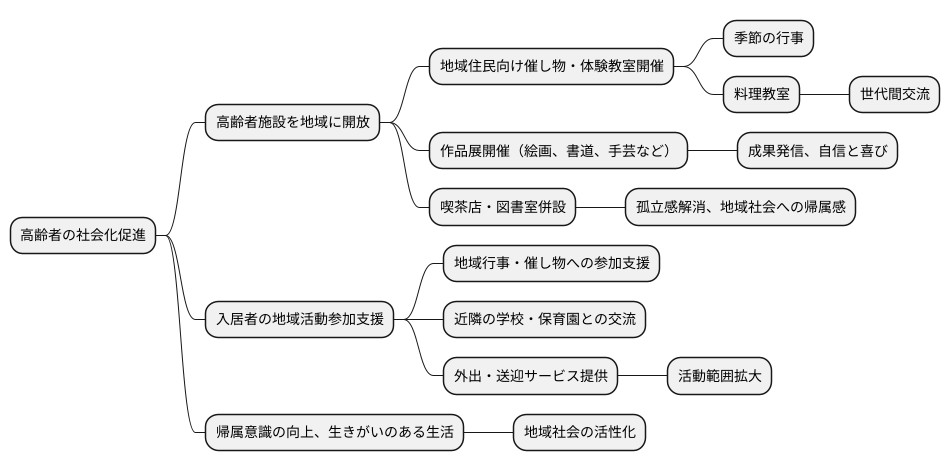

高齢者の方々が地域社会と繋がり、生き生きと暮らすためには、社会化を進める具体的な方法が重要です。その一つとして、高齢者施設を地域住民の方々にも開かれた場所にすることが挙げられます。

施設内で、地域住民向けの催し物や体験教室を開いたり、地域の方々から進んで手伝いをしてもらうことで、地域住民と入居者の方々の出会いの機会を増やすことができます。例えば、季節の行事を楽しむ会や、一緒に料理を作る教室などを開催することで、世代を超えた交流を深めることができます。また、絵画や書道、手芸などの作品展を開き、地域の方々に鑑賞してもらうことで、入居者の方々の創作活動の成果を地域に発信し、自信や喜びに繋げることもできます。

さらに、施設内に喫茶店や図書室などを併設し、地域住民の方も利用できるようにすることも効果的です。日常的に地域の方々と接する機会が増えることで、入居者の方々は孤立感を解消し、地域社会の一員であることを実感できます。

入居者の方々が地域活動に参加しやすいように支援することも大切です。例えば、地域の行事や催し物への参加を支援したり、近隣の学校や保育園との交流活動を企画したりすることで、入居者の方々は地域との繋がりを深めることができます。また、外出や送迎のサービスを提供することで、入居者の方々が気軽に外出できるようになり、地域社会での活動の幅が広がります。

このような取り組みを通じて、高齢者施設は地域社会に開かれた場所となり、入居者の方々は地域社会の一員として活躍の場を広げ、生きがいのある生活を送ることができます。高齢者の方々が地域で活躍することは、地域社会全体の活性化にも繋がります。

地域との協働の重要性

高齢者の暮らす場は、社会から切り離された孤島であってはなりません。高齢者施設が地域社会の一員として役割を果たし、入居者の方々が地域との繋がりを保ちながら、生き生きと暮らしていくためには、地域住民との協働が欠かせません。

まず、地域住民のニーズや考えを丁寧に汲み取り、地域に根差した活動を展開することが大切です。例えば、地域住民を対象としたアンケート調査や意見交換会を実施することで、施設運営に地域の声を反映させることができます。どのような催し物を開催してほしいか、どのようなボランティア活動に参加したいかなど、地域住民の率直な意見を聞くことで、施設と地域が共に作り上げていく関係性を築くことができます。

地域の自治会やボランティア団体との連携も重要です。地域住民が積極的に施設運営に関われるような仕組みを作ることで、施設は地域にとってより身近な存在となります。例えば、施設内の清掃活動や、入居者の方々とのお茶会、一緒に歌を歌ったり、ゲームをしたりといったレクリエーション活動など、地域住民が参加しやすい活動を用意することで、入居者の方々と地域住民の交流を深めることができます。このような交流は、入居者の方々にとって大きな喜びとなり、地域社会との繋がりを実感できる貴重な機会となります。

さらに、施設の活動内容や入居者の生活の様子を地域住民に知ってもらうことも大切です。施設見学会や説明会を開催し、施設がどのように運営されているのか、入居者の方々がどのような生活を送っているのかを、地域住民に理解してもらうことで、施設に対する親近感や安心感が高まります。また、地域のお祭りやイベントに積極的に参加することで、施設と地域住民の距離を縮め、より緊密な関係を築くことができます。

このような地域との協働を通じて、高齢者施設は地域社会に開かれた存在となり、地域住民にとっても身近で親しみやすい施設となることができます。高齢者施設が地域社会に溶け込み、地域住民と共にあることで、入居者の方々はより豊かな生活を送ることができ、地域社会全体も活性化していくでしょう。

社会化による効果

高齢者施設が地域社会と繋がることで、入居者、地域住民、そして施設職員それぞれに良い影響が生まれます。高齢者施設は、入居者にとって生活の場であると同時に、地域社会の一員としての役割も担うことができるのです。

入居者にとっては、施設の外に出て地域と関わることで、社会との繋がりを保ち、孤独感を減らすことができます。例えば、地域の行事に参加したり、ボランティア活動に参加したりすることで、生きがいを感じ、生活の質を高めることに繋がります。家に閉じこもりがちな高齢者にとって、地域との交流は心身の健康維持に役立ちます。

地域住民にとっては、高齢者と接する機会が増えることで、世代間の交流が深まり、地域全体が活気づきます。高齢者の知恵や経験を学ぶ機会も得られ、多様な価値観に触れることで、地域社会の活性化に繋がります。子どもたちにとっては、高齢者と触れ合うことで、思いやりの心を育む機会にもなります。

施設職員にとっては、地域住民と協力することで、業務の負担を軽減し、より質の高い介護サービスを提供することに繋がります。地域住民の理解と支援を得ることで、地域に根ざした施設運営が可能になります。また、地域住民との連携は、緊急時や災害時の対応においても大きな力となります。

このように、高齢者施設が地域社会と繋がることは、高齢化が進む社会において、地域全体で高齢者を支える仕組み、すなわち地域包括ケアシステムを作る上で非常に重要です。高齢者も地域の一員として活躍できる社会を目指し、高齢者施設と地域社会の連携をより一層深めていく必要があります。

| 対象 | メリット | 具体例 |

|---|---|---|

| 入居者 | 社会との繋がり維持、孤独感の軽減、生きがい、生活の質向上、心身の健康維持 | 地域の行事参加、ボランティア活動 |

| 地域住民 | 世代間交流の深まり、地域活性化、高齢者の知恵・経験の学習、多様な価値観への接触、子どもの思いやり育成 | – |

| 施設職員 | 業務負担の軽減、質の高い介護サービス提供、地域に根ざした施設運営、緊急時・災害時対応力の向上 | 地域住民との協力 |

今後の課題と展望

進む高齢化の中で、高齢者施設が地域に溶け込む取り組み、すなわち社会化は、ますます重要になっています。高齢者の方々が安心して暮らせる社会を作るためには、この社会化をさらに進めていく必要がありますが、実現のためには乗り越えるべき課題がいくつかあります。

まず、施設の運営方法をしっかりと整える必要があります。利用者の方々にとってより良い環境を作るためには、今の運営方法で良いのか、見直すべき点はないのか、常に考え続けなければなりません。また、働く職員の意識改革も必要です。高齢者の方々にとって施設は生活の場であり、職員は生活を支える大切な存在です。職員一人ひとりが、その責任の重さを認識し、常に利用者の方々の気持ちに寄り添うことが大切です。

さらに、地域の人々とのつながりをより強くすることも重要です。施設が地域の中に孤立していては、真の社会化は実現できません。地域の人々と交流する機会を増やし、互いの理解を深めることで、高齢者の方々が地域の一員として暮らせる環境を作っていく必要があります。

地域によって、高齢者の方々の状態や必要としているものは違います。それぞれの地域に合ったやり方を考えることも大切です。画一的な方法ではなく、それぞれの地域の実情に合わせた柔軟な対応が必要です。

高齢者施設の社会化をさらに進めていくためには、国や地方自治体による支援も必要不可欠です。関係機関が協力し、地域の人々の理解と協力を得ながら、皆で力を合わせて取り組んでいくことが重要です。高齢者施設が地域に開かれた場所となり、誰もが安心して暮らせる社会を目指し、高齢者施設が地域の中心となり、活気あふれる交流の場となる未来を目指して、社会化への取り組みを積極的に進めていかなければなりません。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 施設の運営方法 | 利用者にとってより良い環境のための見直し、改善を継続的に行う |

| 職員の意識改革 | 職員の責任意識の向上、利用者への寄り添う姿勢の徹底 |

| 地域との連携強化 | 地域住民との交流機会の増加、相互理解の促進 |

| 地域ごとの対応 | 画一的な方法ではなく、地域の実情に合わせた柔軟な対応 |

| 行政支援 | 国や地方自治体による財政的・人的支援 |