民間事業者と地域包括ケア

介護を学びたい

先生、「民間事業者」ってよく聞くんですけど、介護と介助で何か違いがあるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。介護と介助で「民間事業者」という言葉自体に違いはないよ。どちらも、国や都道府県、市区町村といった公の機関ではない事業者を指す言葉なんだ。

介護を学びたい

じゃあ、例えばどんな事業者が「民間事業者」にあたるんですか?

介護の研究家

そうだね。例えば、株式会社やNPO法人、社会福祉法人などが「民間事業者」にあたるよ。これらの事業者が、地域で介護や介助のサービスを提供する施設を運営している場合も多いんだ。

民間事業者とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関して、『民間の事業者』について説明します。ここでいう『民間の事業者』とは、国や都道府県、市区町村などの公的機関ではない、会社やNPO法人、社会福祉法人といった公益法人を指します。介護や福祉の分野では、これらの『民間の事業者』が地域で保健サービスや福祉サービスを提供する『特定の民間の施設』を整備する場合、『民間の事業者による高齢者の保健及び福祉のための総合的な施設の整備の促進に関する法律』(WAC法)が適用されます。この法律では、基本方針の決定や整備計画の承認、税金の優遇措置、資金の調達方法などが定められています。この法律の目的は、『民間の事業者』が公的機関による保健福祉サービスと協力して、地域で総合的な保健福祉サービスを提供する施設の整備を促進し、地域社会の発展に貢献することです。

民間事業者とは

「民間事業者」とは、国や都道府県、市町村などの行政機関ではない事業者のことです。株式会社や有限会社といった営利を目的とする会社組織だけでなく、社会福祉法人や特定非営利活動法人なども含まれます。これらの民間事業者は、介護を必要とする人々やその家族にとって、なくてはならない存在となっています。特に、高齢化が進む中で、介護保険制度や地域包括ケアシステムにおいて、公的なサービスを支え、多様なニーズに対応する重要な役割を担っています。

具体的には、在宅で生活を送る高齢者を支えるための訪問介護や通所介護、施設で暮らす高齢者のための特別養護老人ホームなどの介護サービスの提供が挙げられます。さらに、高齢者向けの住宅の運営や、車いすや介護用ベッドといった介護用品の販売・貸し出しなども行っています。これらの事業を通じて、行政機関が提供するサービスを補完するだけでなく、民間事業者ならではの独自のサービスを提供することで、高齢者の暮らしを支えています。例えば、一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかなケアの提供や、趣味や生きがいを支援する活動など、多様なサービスを展開しています。

また、民間事業者は、地域社会への貢献も大きく、介護の仕事を通じて雇用を生み出し、地域経済の活性化にも一役買っています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、様々な形で地域社会を支える存在と言えるでしょう。

| 役割 | 具体的なサービス | 特徴 |

|---|---|---|

| 公的サービスを支え、多様なニーズに対応 | 訪問介護、通所介護、特別養護老人ホーム、高齢者向け住宅運営、介護用品販売・貸し出し | 行政機関のサービスを補完、独自のサービス提供(きめ細やかなケア、趣味・生きがい支援など) |

| 地域社会への貢献 | 介護の仕事を通じた雇用創出 | 地域経済の活性化 |

地域包括ケアシステムにおける役割

地域包括支援システムとは、住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らせるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的に提供する仕組みです。この仕組みの中で、様々な事業を行う会社は、色々なサービスを提供する立場として、大切な役割を担っています。

在宅介護事業を行う会社は、自宅で暮らす高齢の方の日常生活を支えています。買い物や食事作り、掃除や洗濯といった家事の手伝いや、入浴や排泄の介助などを通して、高齢の方が安心して自宅で生活を送れるように支援しています。このようなサービスは、家族の負担軽減にも大きく役立っています。

通所介護事業を行う会社は、日帰りで施設に通ってもらい、入浴や食事、体操や趣味活動などのサービスを提供することで、高齢の方の心身機能の維持や社会との繋がりを保つことを支援しています。施設で過ごすことで、閉じこぼりがちな高齢の方が他の利用者と交流する機会を持つことができ、孤独感の解消にも繋がります。また、家族にとっては一時的に介護から解放される時間となり、休息や自分の時間を確保することができます。

特別養護老人ホームなどの施設は、住まいの提供だけでなく、食事や入浴、排泄の介助といった介護サービスも提供し、高齢者の生活を全面的的に支えています。医療機関との連携も密接に行われており、健康管理や緊急時の対応も迅速に行うことができます。このような施設の存在は、自宅での生活が困難になった高齢者にとって、安心して暮らせる場所となっています。

このように、様々な事業を行う会社は、地域包括支援システムの中で高齢の方の様々な必要性に応じたサービスを提供し、地域社会を元気にすることに貢献しています。高齢化が進む中で、これらの会社の役割は今後ますます重要になっていくでしょう。

| 事業 | サービス内容 | 利用者へのメリット | 家族へのメリット |

|---|---|---|---|

| 在宅介護事業 | 買い物、食事作り、掃除、洗濯、入浴介助、排泄介助など | 自宅で安心して生活を送れる | 負担軽減 |

| 通所介護事業 | 日帰りでの入浴、食事、体操、趣味活動など | 心身機能の維持、社会との繋がり、孤独感の解消 | 一時的な介護からの解放、休息時間の確保 |

| 特別養護老人ホーム | 住まいの提供、食事、入浴、排泄介助、医療連携 | 全面的 な生活支援、安心して暮らせる場所 |

– |

民間事業者への支援

人が年を重ねるにつれて、介護を必要とする人は増えてきています。これからの日本では、この傾向がますます強まることが予想されます。介護が必要な人が安心して暮らせるようにするためには、介護サービスを提供する事業者の役割が欠かせません。特に、民間事業者はその中心的な役割を担う存在です。そのため、国や地方の自治体は、民間事業者が質の高いサービスを安定して提供できるよう、様々な形で支援を行っています。

まず、介護に従事する人たちの待遇を良くするための取り組みが挙げられます。介護の仕事は責任が重く、肉体的にも精神的にも負担が大きい仕事です。そこで、国は介護職員の給与を上げるための補助金を出しています。これにより、経験豊富な人が長く働き続けられるようになり、質の高いサービスの提供につながることが期待されます。また、より多くの人が介護の仕事に就くようになり、人材不足の解消にも役立ちます。

次に、介護サービスを提供するための施設や設備を整えるための支援があります。例えば、バリアフリー化を進めるための改修費用や、新しい設備を導入するための費用に対して、助成金が支給されています。快適で安全な環境でサービスを提供することは、利用者の満足度を高めるだけでなく、働く人にとっても働きやすい環境づくりにつながります。

さらに、事業を運営していく上でのサポート体制も充実しています。介護に関する知識や技術を向上させるための研修会や、経営に関する相談窓口などが設置されています。特に、経営の相談窓口は、資金繰りや人材確保など、経営上の様々な課題を抱える事業者にとって心強い味方となります。これらの支援策は、民間事業者が質の高いサービスを提供し続け、地域で暮らす人々が安心して生活できるよう支える上で、重要な役割を果たしています。高齢化が進む中で、これらの支援をさらに充実させていくことが、ますます重要になっていくと考えられます。

| 支援対象 | 支援内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 介護従事者 | 給与向上のための補助金 |

|

| 施設・設備 | バリアフリー化、新設備導入のための助成金 |

|

| 事業運営 | 研修会、経営相談窓口の設置 |

|

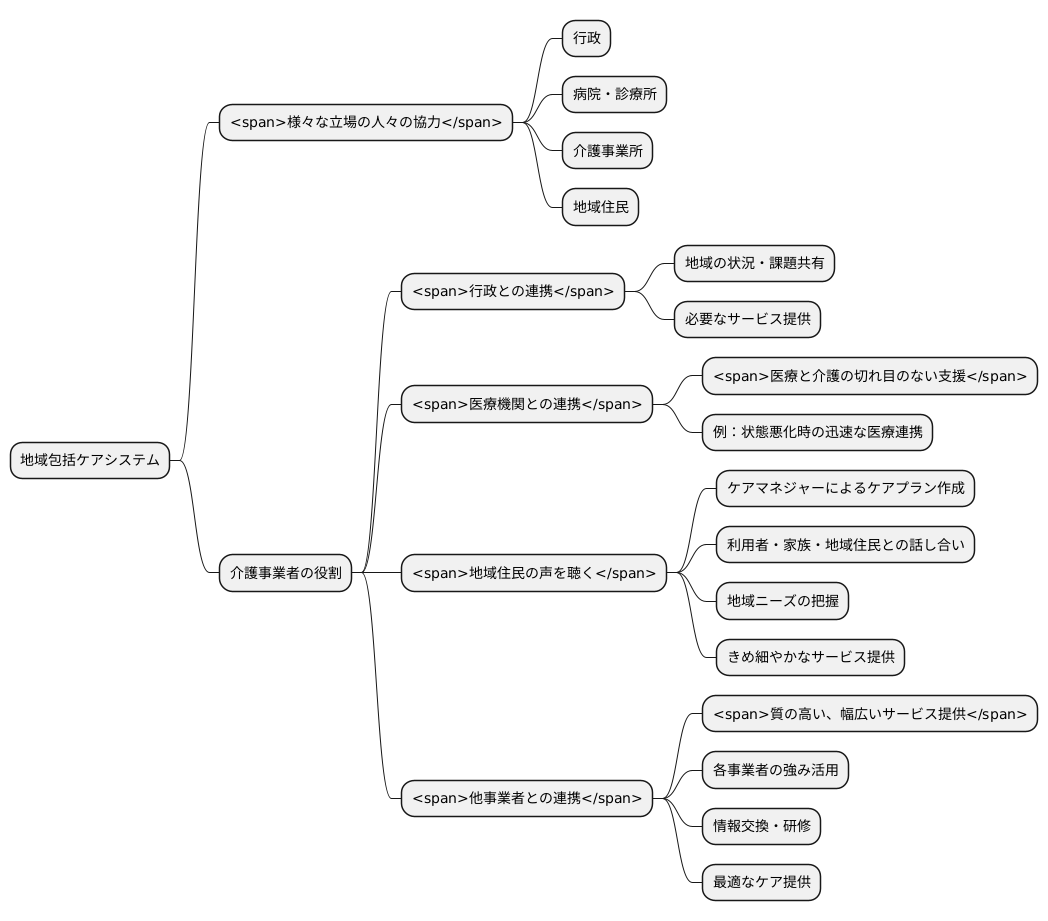

連携の重要性

地域で暮らす人々が、住み慣れた場所で安心して生活を続けられるようにするには、様々な立場の人々が協力し合うことが欠かせません。これは、地域包括ケアシステムという仕組みを作る上で、とても大切なことです。行政の担当者、病院や診療所の医師や看護師、介護事業所の職員、そして地域で暮らす人々など、それぞれの役割を持つ人々が力を合わせる必要があります。

特に、介護サービスを提供する事業者は、中心となって活動していくことが求められます。行政の担当者と緊密に連絡を取り合い、地域の状況や課題を共有することで、必要なサービスを届けることができます。また、病院や診療所の医療専門職と連携することで、医療と介護の切れ目のない支援を提供することが可能になります。例えば、介護を必要とする方の状態が悪化した場合、すぐに病院と連絡を取り合い、適切な医療を受けられるように手配することができます。

地域で暮らす人々の声に耳を傾けることも、事業者にとって重要な役割です。ケアマネジャーと呼ばれる介護の専門家は、利用者一人ひとりの状況や希望に合わせたケアプランを作成します。このケアプランを作る際には、利用者本人や家族との話し合いはもちろんのこと、地域住民の意見も大切になります。地域住民と交流を深めることで、その地域ならではのニーズを把握し、よりきめ細やかなサービスを提供することが可能になります。

さらに、他の介護事業者との協力も必要不可欠です。それぞれの事業者が得意とする分野は異なります。例えば、訪問介護が得意な事業者、デイサービスが得意な事業者など、様々な特徴があります。互いに協力し合うことで、それぞれの強みを活かし、より質の高い、幅広いサービスを提供することができます。一人ひとりの状態に合わせた、最適なケアを提供するために、事業者同士が情報交換や研修などを通して連携を深めていくことが重要です。このように、様々な人々や組織が協力し合うことで、地域包括ケアシステムはより強固なものとなり、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現することができます。

今後の展望

これからの日本では、ますます高齢化が進むことが予想され、介護を必要とする方の数も増え、さらに一人ひとりの状況も複雑になっていくと考えられます。このような社会の変化に対応するためには、私たち介護事業者は、今まで以上に様々な工夫をして、より良いサービスを提供していく必要があります。

例えば、情報通信技術を使って、離れた場所にいる方を支援する新しいサービスも考えられます。これにより、直接訪問が難しい場合でも、迅速な対応が可能になります。また、近年増加している認知症の方々に対しては、専門的な知識と技術を持った介護職員によるきめ細やかな支援が必要です。認知症の方それぞれの状態を理解し、適切なケアを提供することで、穏やかに過ごせるようにサポートすることが重要です。

さらに、地域に住む方々と協力して、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支えることも大切です。地域の方々と連携することで、顔見知りの人が増え、孤立を防ぐことができます。また、地域行事への参加を促すなど、社会とのつながりを維持するための取り組みも重要です。

介護サービスを長く続けていくためには、行政との協力も欠かせません。国や自治体が進めている地域包括ケアシステムの構築に積極的に参加し、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりに貢献していく必要があります。

高齢化が進む社会において、介護事業者は、地域社会の一員として、責任を果たしていくことが求められています。常に時代の変化を捉え、新しい技術や知識を取り入れながら、利用者の方々が安心して暮らせるよう、質の高いサービスを提供し続けなければなりません。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 高齢化の進展とニーズの多様化 | 様々な工夫によるサービス向上 |

| 遠隔地への対応 | 情報通信技術の活用 |

| 認知症の増加 | 専門知識と技術を持った介護職員によるきめ細やかな支援 |

| 地域での生活支援 | 地域住民との協力、孤立防止、社会参加促進 |

| 介護サービスの持続可能性 | 行政との連携、地域包括ケアシステムへの参加 |

| 介護事業者の役割 | 地域社会の一員としての責任、質の高いサービス提供 |