なじみ感で認知症ケア

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の世話をすることだと思うんですが、違いがよくわからないんです。特に『なじみ感』とどう関係するんでしょうか?

介護の研究家

いい質問ですね。確かにどちらも人の世話をするという意味では似ています。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活全般の世話をすることを指します。一方「介助」は、特定の動作や行動を支えることを指します。例えば、階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりすることですね。つまり、「介護」の中に「介助」が含まれると考えてもいいでしょう。

介護を学びたい

なるほど。「介護」の方が広い意味なんですね。それで、『なじみ感』とはどう関係するんですか?

介護の研究家

『なじみ感』は、認知症の方にとって、安心感や落ち着きを与えるためにとても大切です。特に、介護や介助をする際に、いつも同じ人が接することで、その人との間に『なじみ感』が生まれ、認知症の方が心を開きやすくなります。そうすることで、介護や介助もスムーズになり、より効果的になるんですよ。

なじみ感とは。

『なじみ感』とは、認知症の方と接するときに大切な考え方のことです。認知症の方は、周りの環境や人が変わると不安になったり、混乱したりすることがあります。そこで、普段の生活と同じような雰囲気の場所をつくり、いつも接している人たちと関わってもらうことで、気持ちが落ち着き、安心できるようになります。この『なじみ感』は、『介護』や『介助』の中でも特に重要で、認知症の方にとってより良いコミュニケーションをとるための有効な方法のひとつです。

なじみ感とは

『なじみ感』とは、認知症の方が安心して穏やかに過ごせるように、日常生活の中で親しみを感じていた環境や人間関係を再現する介護の方法です。

認知症の方は、記憶力や判断力が下がるにつれて、見慣れない場所や人に不安を感じやすくなります。いつもの道が分からなくなったり、家族の顔を忘れてしまったりすることで、強い不安や恐怖を感じることがあります。このような不安は、混乱して徘徊してしまったり、周りの人に攻撃的な態度をとってしまったりすることにつながることもあります。

なじみのある環境や人々に囲まれることで、認知症の方は安心感を得て、心穏やかに過ごすことができます。懐かしい家具や道具、よく聞いていた音楽、慣れ親しんだ匂いなどは、記憶の奥底にある感情や記憶を呼び覚ます効果があります。脳の機能が低下していても、これらのなじみ深い刺激は脳に届き、楽しかった記憶や大切な人との思い出を蘇らせるのです。まるで、昔に戻ったかのような感覚を味わうことで、不安や混乱が和らぎ、穏やかな表情を取り戻すことがあります。

なじみ感を高めるためには、様々な工夫をすることができます。例えば、若い頃に暮らしていた家の雰囲気を再現するために、当時の家具や写真を飾ったり、好きな音楽を流したり、思い出の料理を作ったりすることができます。また、昔話に付き合って、昔の記憶を一緒にたどることも効果的です。大切なのは、その人にとって本当に『なじみ深い』ものに触れる機会を作ることです。一人ひとりの人生経験や好みに合わせた、丁寧な対応が必要となります。

なじみ感を大切にした介護は、認知症の方の不安や混乱を軽減し、穏やかで豊かな時間を過ごすための、大切な支援となるでしょう。

| なじみ感とは | 認知症の方が安心して穏やかに過ごせるように、日常生活の中で親しみを感じていた環境や人間関係を再現する介護の方法 |

|---|---|

| なじみ感の必要性 | 記憶力や判断力が低下する中で、見慣れない場所や人に不安を感じやすい認知症の方が、安心感を得て心穏やかに過ごすために必要 |

| なじみ感の効果 | 懐かしい家具や道具、音楽、匂いなどが記憶の奥底にある感情や記憶を呼び覚まし、不安や混乱を和らげ、穏やかな表情を取り戻す効果がある |

| なじみ感を高める工夫 |

|

| 大切なポイント | その人にとって本当に『なじみ深い』ものに触れる機会を作ること。一人ひとりの人生経験や好みに合わせた丁寧な対応が必要 |

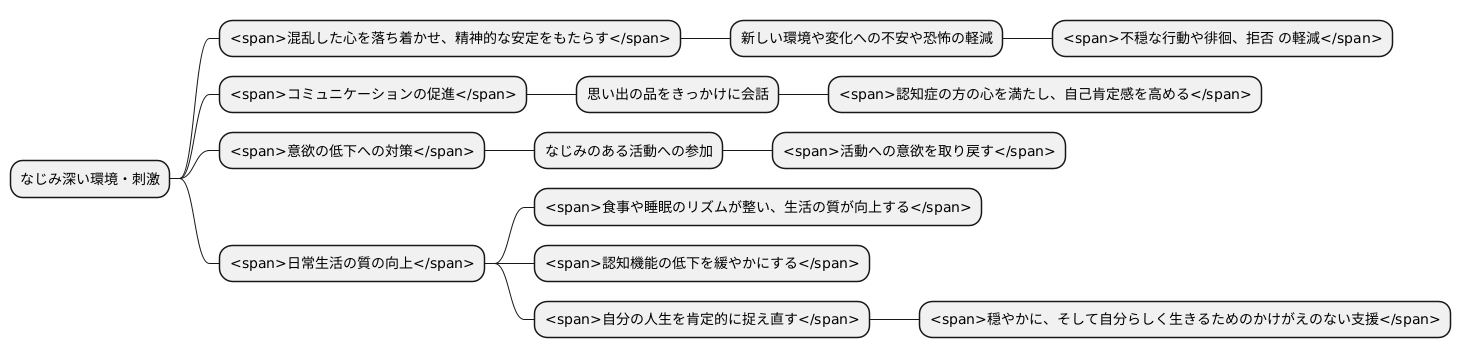

なじみ感の効果

人は誰でも、見慣れた物や聞き慣れた音、いつもの場所にいると安心感を覚えます。これは特に、認知症を抱える方にとって重要なことです。なじみ深い環境や刺激は、混乱した心を落ち着かせ、精神的な安定をもたらすからです。

認知症の方は、新しい環境や変化に強い不安や恐怖を感じることがあります。この不安は、不穏な行動や徘徊、拒否といった形で現れ、介護する方の負担を増大させる要因となります。しかし、なじみのある物や音楽、香りなどを生活に取り入れることで、これらの症状を軽減できる場合が多くあります。たとえば、若い頃に好きだった歌を聴いたり、昔使っていた道具に触れたりするだけで、表情が柔らかくなり、穏やかな気持ちを取り戻すことがあります。

なじみ感の効果は、心の安定だけにとどまりません。コミュニケーションの促進にもつながります。思い出の品をきっかけに、過去の出来事を語り始めたり、家族との会話が弾むこともあります。このような何気ない会話は、認知症の方の心を満たし、自己肯定感を高める貴重な機会となります。また、意欲の低下が見られる方でも、なじみのある活動に参加することで、再び活動への意欲を取り戻すことがあります。たとえば、料理が好きだった方は、簡単な調理補助をすることで、生き生きとした表情を見せるかもしれません。

さらに、日常生活の質の向上も期待できます。慣れ親しんだ環境で、安心して過ごせることで、食事や睡眠のリズムが整い、生活の質が向上することにつながります。なじみ深い環境や刺激は、脳の活動を活発にし、認知機能の低下を緩やかにする効果も期待されています。過去の記憶や経験を呼び覚ますことは、人生を振り返り、自分の人生を肯定的に捉え直すきっかけにもなります。つまり、なじみ感を取り入れることは、認知症の方にとって、穏やかに、そして自分らしく生きるためのかけがえのない支援となるのです。

家庭でのなじみ感の作り方

住み慣れた我が家のような雰囲気を作ることは、ご家族にとって心の落ち着きにつながります。そのためには、これまでの暮らしぶりや好みを大切に、環境を整えていくことが重要です。

まず、視覚的な要素として、若い頃の写真や、旅行の記念品、趣味で集めていたものなど、思い出の品々を飾ってみましょう。壁に写真を飾るだけでなく、アルバムを一緒に見ながら、昔の出来事を語り合うのも良いでしょう。

聴覚的な面では、好きな音楽を流すことで、懐かしさや心地よさを味わっていただけます。昔、好きだった歌手の曲を流したり、一緒に歌ったりすることで、自然と笑顔が生まれるかもしれません。

食事も大切な要素です。よく作っていた料理や、好んで食べていたものを提供することで、食を通して昔を思い出すきっかけを作ることができます。患者さんの体調に合わせて、食べやすいように工夫することも大切です。

さらに、使い慣れた家具や食器を使うことも効果的です。長年愛用していた椅子や湯呑みなど、馴染みのある物に触れることで、安心感を得られるでしょう。

会話においては、ご家族の過去の話や思い出話にじっくりと耳を傾け、共感する姿勢を示すことが重要です。過去の出来事を共に振り返ることで、記憶を呼び覚まし、穏やかな時間を過ごすことができます。しかし、ご家族のプライバシーには十分配慮し、無理に思い出させようとしたり、否定的な言動は避けなければなりません。

このように、五感を刺激し、これまでの生活を尊重することで、ご家族にとって、穏やかで心地よい時間を提供できるよう努めましょう。

| 感覚 | 具体的な方法 | 目的 |

|---|---|---|

| 視覚 | 若い頃の写真や旅行の記念品、趣味の品などを飾る。アルバムを一緒に見ながら昔の出来事を語り合う。 | 思い出を呼び起こし、心の落ち着きをもたらす。 |

| 聴覚 | 好きな音楽を流す。昔好きだった歌手の曲を流したり、一緒に歌ったりする。 | 懐かしさや心地よさを味わってもらう。 |

| 味覚 | よく作っていた料理や好んで食べていたものを提供する。食べやすいように工夫する。 | 食を通して昔を思い出すきっかけを作る。 |

| 触覚 | 使い慣れた家具や食器を使う。馴染みのある物に触れてもらう。 | 安心感を与える。 |

| 会話 | ご家族の過去の話や思い出話にじっくりと耳を傾け、共感する。プライバシーに配慮し、無理強いや否定的な言動は避ける。 | 記憶を呼び覚まし、穏やかな時間を過ごす。 |

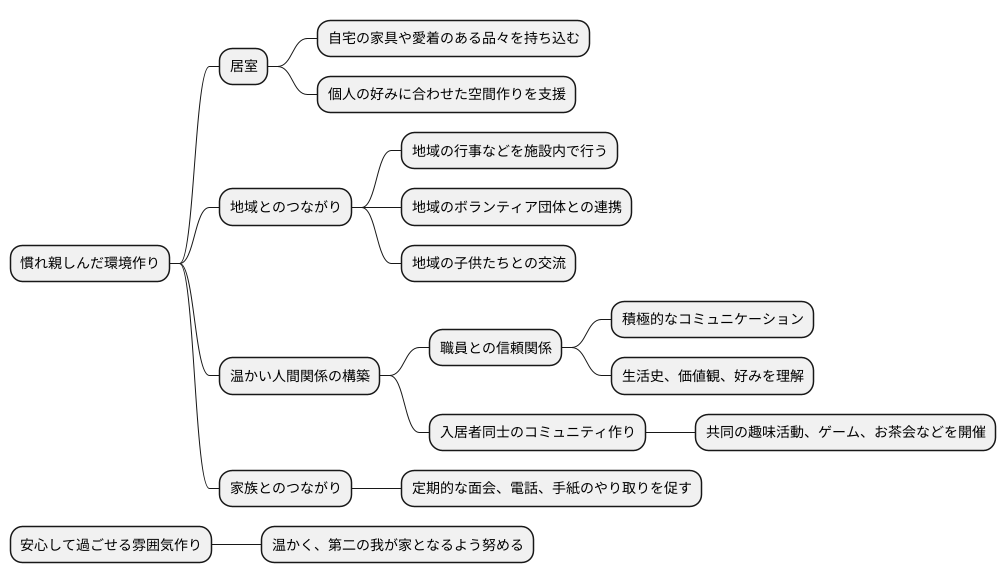

施設でのなじみ感の作り方

ご自宅を離れ、新しい環境に身を置くことは誰にとっても大きな変化であり、不安を伴うものです。慣れ親しんだ家具や思い出の品々に囲まれることは、精神的な安定をもたらし、施設での生活への適応を助けます。ですから、入居される方の居室には、できる限りご自宅で使っていた家具や愛着のある品々を持ち込んでいただき、ご本人の好みに合わせた空間作りを支援することが大切です。

また、地域とのつながりを保つことも、なじみ深い環境を作る上で重要な要素です。入居前まで住み慣れた地域のお祭りや季節の行事などを施設内で行うことで、地域とのつながりを維持し、継続性のある生活を送ることができます。例えば、地元のボランティア団体に協力を依頼し、地域のお祭りで人気の出し物を披露してもらう、地域の子供たちとの交流会を企画するなど、様々な工夫が考えられます。

職員は、入居者の方々と積極的に言葉を交わし、お一人おひとりの生活史や価値観、好みなどを丁寧に理解していく必要があります。信頼関係を築くことで、入居者の方々は安心して生活を送ることができます。日常会話はもちろんのこと、趣味や好きなことなど、心を込めてコミュニケーションを図ることが大切です。

さらに、入居者同士が交流できる機会を設け、コミュニティ作りを支援することも大切です。共同で楽しめる趣味活動やゲーム、お茶会などを定期的に開催することで、新しい人間関係を築き、孤独感を和らげることができます。

そして、ご家族とのつながりを維持することも忘れてはなりません。定期的な面会や電話、手紙のやり取りを促し、ご家族との継続的な関係を支援します。ご家族の存在は入居者の方々にとって大きな支えとなり、精神的な安定につながります。施設全体で、入居者の方々にとって温かく、安心して過ごせる雰囲気作りを心がけ、第二の我が家となるよう努めることが大切です。

注意点

認知症の方々に安心感を与える接し方として、なじみのある物や環境を取り入れることは有効ですが、その方の個性や状況に合わせた配慮が不可欠です。十人十色という言葉があるように、認知症の状態や性格は人それぞれ違います。そのため、画一的な対応ではなく、お一人おひとりの個性に合わせた柔軟な対応が求められます。例えば、昔好きだった音楽を流す、思い出の写真を飾るなど、個別に合わせた工夫をすることで、より効果的に安心感を与えることができます。

しかし、なじみ深い環境ばかりに囲まれてしまうと、現状を認識できなくなり、混乱を招く可能性も考えられます。過去の記憶ばかりに囚われてしまい、現在の状況を理解することが難しくなってしまうこともあります。そのため、なじみのあるものを取り入れつつも、今の状況を正しく理解できるように支援するバランスが重要です。例えば、カレンダーや時計を目につく場所に置いたり、今日の出来事を優しく伝えるなど、現実との繋がりを保つための工夫も必要です。

また、認知症の方は、感情の波が激しく、些細なことで不安や混乱を感じやすいという特徴があります。そのため、常に表情や行動を観察し、変化にすぐに気づけるようにすることが大切です。いつもと違う様子に気づいたら、その原因を探り、適切な対応策を考えましょう。例えば、急に怒り出した場合は、何か不安なことがあるのかもしれません。落ち着いて優しく声をかけ、安心させてあげることが重要です。また、ご家族や他の介護職員と情報を共有し、連携して対応することも大切です。全員で状況を把握し、一貫した対応をすることで、認知症の方の不安を軽減することができます。

| 目的 | 方法 | 注意点 | 具体的な工夫 |

|---|---|---|---|

| 安心感を与える | なじみのある物や環境を取り入れる | 現状認識の阻害、混乱、過去の記憶への固執 | 昔好きだった音楽、思い出の写真 |

| 現実との繋がりを保つ | カレンダーや時計の設置、今日の出来事を伝える | ||

| 不安や混乱への対応 | 表情や行動の観察、変化への気づき、適切な対応策、情報共有と連携 | 優しく声をかける、落ち着かせる、一貫した対応 |