施設での暮らしを地域へつなぐ:レジデンシャル・ワーク

介護を学びたい

先生、『レジデンシャル・ワーク』って、高齢者施設で働くことですか?

介護の研究家

そう思うのも無理はないね。でも、働くこと自体を指す言葉ではないんだ。『レジデンシャル・ワーク』は、施設での生活を家庭での生活に近づけるための支援活動のことだよ。

介護を学びたい

たとえば、どんなことをするんですか?

介護の研究家

施設の中だけで生活するのではなく、近所の行事への参加や買い物など、地域社会と繋がる機会を作って、最終的には社会復帰できるよう支援していく活動だよ。施設での生活が社会から孤立したものにならないようにするのが目的だね。

レジデンシャル・ワークとは。

「介護」と「介助」に関係する言葉である『住まいの仕事』について説明します。この言葉は、社会福祉施設で暮らす人への支援の中でも、施設での生活を普段の自宅での生活に近づけることを目指した支援活動のことを指します。施設の中だけで支援を行うと、世間一般との関わりがなくなってしまいます。そのため、近隣の社会活動に積極的に参加してもらうことで、社会に馴染み、社会復帰を目指します。

施設での生活と地域とのつながり

年を重ねるにつれて、体が思うように動かなくなり、自宅での生活が難しくなる方は少なくありません。そのような方々にとって、介護施設は心強い存在です。しかし、施設に入居すると、どうしても住み慣れた地域とのつながりが希薄になりがちです。これまで近所の人と交わしていた挨拶や、地域の行事への参加といった当たり前の交流が難しくなることで、寂しさや孤立感を感じてしまう方もいらっしゃいます。

そこで、近年注目されているのが「住まいでの仕事」という考え方です。これは、介護施設を単なる生活の場と捉えるのではなく、入居者の方々が地域社会とのつながりを保ち、生きがいを感じながら生活できるよう支援する活動です。例えば、施設内で野菜を育てて地域で販売したり、近隣の保育園児と交流する機会を設けたり、地域の行事に積極的に参加したりするなど、様々な取り組みが行われています。

このような活動を通して、入居者の方々は社会とのつながりを実感し、日々の生活にハリが出てきます。また、地域の方々にとっても、高齢者と交流する機会が増えることで、地域全体の活性化につながります。これまで施設で行われてきた身の回りの世話といった介護に加えて、地域との関わりを重視することで、入居者の生活の質を高めることができるのです。

「住まいでの仕事」という考え方は、従来の施設中心の介護から、地域社会との共存を目指す、新しい介護の形と言えるでしょう。高齢化が進む中で、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するために、このような取り組みがますます重要になってくると考えられます。

| 従来の介護施設 | 「住まいでの仕事」を取り入れた介護施設 |

|---|---|

| 生活の場としての機能 | 生活の場 + 地域社会とのつながり、生きがいを支援する活動の場 |

| 地域とのつながり希薄 | 地域とのつながり維持・強化(例:野菜販売、保育園児との交流、地域行事への参加) |

| 入居者に寂しさや孤立感 | 入居者に社会とのつながり実感、生活にハリ |

| 施設中心の介護 | 地域社会との共存を目指す介護 |

| 身の回りの世話 | 身の回りの世話 + 地域との関わり |

| 生活の質の低下 | 生活の質の向上 |

在宅に近い暮らしの実現

住み慣れた我が家のような雰囲気の中で、穏やかに日々を過ごせるように、私たちは「住まい」に近い暮らしの実現を目指しています。施設での生活であっても、これまでの暮らしのスタイルや地域とのつながりを大切に守れるよう、様々な工夫を凝らしています。

まず、地域とのつながりを保つために、地元のボランティア団体との交流の機会を設けています。歌や踊り、昔懐かしい遊びなどを通して、入居者の方々と地域の方々が心を通わせることで、笑顔と活気が生まれます。また、近くの商店への買い物も、日々の暮らしの楽しみの一つです。馴染みの商品を選んだり、店員さんとの会話を楽しんだりすることで、社会とのつながりを実感していただけます。さらに、地域のお祭りへの参加も積極的に行っています。賑やかな雰囲気の中で、屋台の食べ物を楽しんだり、地元の人々との交流を楽しんだりすることで、地域社会の一員としての喜びを感じていただけます。

入居者の方々には、これまでの人生で培ってきた趣味や特技を生かして、生きがいを感じていただけるような活動もご用意しています。例えば、書道や絵画、手芸、園芸など、それぞれの興味関心に合わせた活動を通して、日々の生活に彩りを添えています。また、入居者同士の交流も大切にしています。共同で料理を作ったり、ゲームを楽しんだり、お互いの話を聞き合ったりすることで、新しい人間関係を築き、心の支え合いが生まれています。

このような取り組みを通して、入居者の皆様が孤立感を抱くことなく、社会とのつながりを感じながら、生き生きと過ごせるよう、私たちは日々努力を重ねています。そして、この活動が地域社会全体の活性化にもつながると信じています。

| カテゴリー | 具体的な取り組み | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 地域とのつながり | 地元のボランティア団体との交流(歌、踊り、昔遊びなど) | 入居者と地域住民の交流による笑顔と活気 |

| 近くの商店への買い物 | 社会とのつながりの実感 | |

| 地域のお祭りへの参加 | 地域社会の一員としての喜び | |

| 生きがいと交流 | 趣味や特技を生かした活動(書道、絵画、手芸、園芸など) | 生きがいと日々の生活の彩り |

| 入居者同士の交流(共同料理、ゲーム、会話など) | 新しい人間関係の構築と心の支え合い |

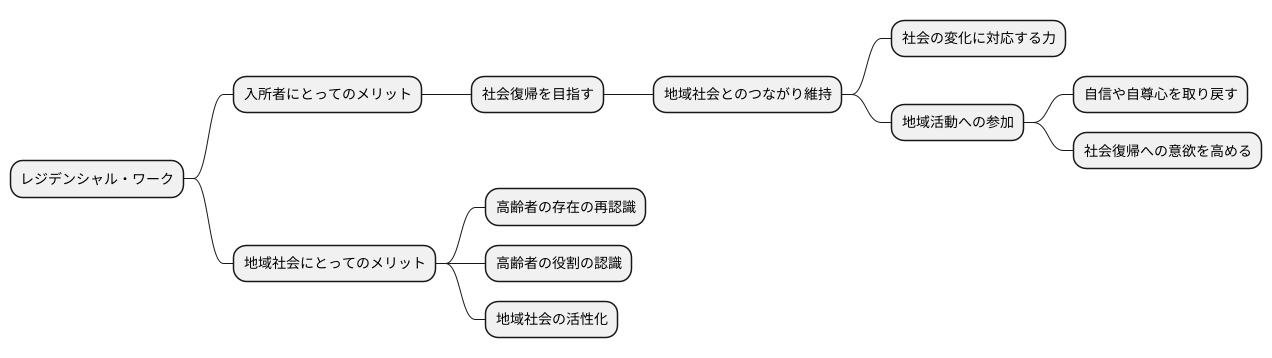

社会復帰への支援

レジデンシャル・ワークは、施設で暮らす人々が日々を楽しく過ごすためだけのものではありません。将来、社会に復帰することを目指し、それを支えるという大切な役割も担っています。

地域社会とのつながりを保ち続けることは、入所者の方々にとって大きな意味を持ちます。地域との関わりを通して、社会とのつながりを絶やさず、社会の変化に対応する力を養うことができるからです。たとえば、施設の外へ出て地域の人々と交流したり、地域の催しに参加したりすることで、社会の動きを肌で感じ、変化に適応していく力を身につけることができます。

また、地域活動への参加は、入所者の方々の自信や自尊心を取り戻すきっかけにもなります。地域活動を通して、自分の役割を見つけ、人の役に立っているという実感を得ることで、自信を取り戻し、「自分は社会で必要とされている」という肯定的な気持ちを持つことができるでしょう。そして、こうした経験は、社会復帰への意欲を高める力となります。

さらに、レジデンシャル・ワークは、入所者の方々の社会復帰を後押しするだけでなく、地域社会全体にも良い影響を与えます。地域の高齢者が施設の外で活動することで、地域の人々は高齢者の存在を改めて認識し、高齢者が地域社会で果たす役割の大きさに気付くでしょう。高齢者の知恵や経験を活かすことで、地域社会はより豊かになり、活気が生まれると考えられます。このように、レジデンシャル・ワークは、入所者の方々にとってだけでなく、地域社会全体にとっても大きな意義を持つ取り組みと言えるでしょう。

個々の生活を尊重した支援

住み慣れた地域での暮らしを続けるため、あるいは新たな住まいでの生活を始めるにあたって、利用者一人ひとりの人生、大切に築いてきた価値観、そしてこれからの人生への希望を深く理解し、尊重した上で支援計画を作成することが大切です。これまでのサービスのように、全員に同じやり方で支援を提供するのではなく、一人ひとりの個性や必要な支援の内容を見極め、きめ細やかな個別支援を提供することで、利用者の皆さんが安心して、自分らしい生活を送ることができるよう心を配る必要があります。

例えば、長年続けてきた趣味や得意なことを活かせる活動への参加を支援したり、地域社会とのつながりを大切にし、地域の中で役割を担えるようサポートすることも重要です。これにより、利用者の皆さんの生活に新たな喜びや生きがいが生まれる可能性があります。また、過去の経験や思い出を大切にしながら、現在の生活にも喜びを見出せるよう、 reminiscence(回想法)といった手法を用いて、記憶を辿り、共有する時間を設けることも効果的です。

さらに、利用者の皆さんが住み慣れた地域とのつながりを維持できるよう、地域住民との交流の機会を設けたり、地域活動への参加を支援したりすることで、社会とのつながりを実感し、孤立感を抱くことなく、地域社会の一員として自分らしく生活していくことができるよう支援していく必要があります。このように、利用者本位の視点に立ち、寄り添った支援を提供することで、心豊かな生活を送れるよう努めることが大切です。

| 支援の目的 | 具体的な支援内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 利用者の個性と希望を尊重した生活支援 | 個別支援計画の作成、趣味や得意なことを活かせる活動への参加支援 | 安心して自分らしい生活を送れる |

| 地域社会への参加促進 | 地域での役割を担えるようサポート、地域住民との交流機会の提供、地域活動への参加支援 | 新たな喜びや生きがい、社会とのつながりを実感、孤立感の解消 |

| 過去の経験や思い出を尊重 | reminiscence(回想法)を用いた記憶の共有 | 現在の生活にも喜びを見出す |

| 住み慣れた地域とのつながり維持 | 地域住民との交流機会の提供、地域活動への参加支援 | 社会とのつながりを実感、孤立感の解消、自分らしい生活 |

多職種連携の重要性

高齢者の暮らしを支える上で、様々な専門家が力を合わせることがとても大切です。これは「多職種連携」と呼ばれ、質の高い支援を提供するために欠かせません。

介護の現場では、介護職員が中心となって日常生活の援助を行います。食事や入浴、排泄といった身の回りの世話はもちろん、レクリエーションや趣味活動を通して、心身ともに健康な生活を送れるよう支援します。

しかし、介護職員だけでは対応できないこともあります。例えば、病気や怪我のケアが必要な場合は、看護師の専門知識と技術が不可欠です。病気の予防や治療、服薬管理などを通して、入居者の健康状態を維持・改善します。

また、社会的な問題を抱えている場合は、ソーシャルワーカーが相談に乗り、必要な支援につなげます。経済的な問題や家族関係の悩みなど、生活上の困りごとを解決することで、安心して暮らせる環境づくりをサポートします。

身体機能の維持・向上には、理学療法士と作業療法士が重要な役割を担います。理学療法士は、運動機能の回復や維持、痛みの軽減などを目的としたリハビリテーションを行います。作業療法士は、日常生活動作の改善や、趣味活動を通じた心身の活性化を支援します。

多職種連携のメリットは、それぞれの専門性を活かすことで、多角的な視点から入居者のニーズに対応できることです。身体的なケアだけでなく、精神的なサポートや社会的なつながりにも配慮することで、よりきめ細やかな支援が可能になります。

さらに、地域住民やボランティア団体との連携も大切です。地域との交流を通して、入居者は社会とのつながりを維持し、孤立感を防ぐことができます。地域に根ざした支援体制を築くことで、入居者が地域社会の一員として、より豊かで充実した生活を送れるようサポートしていくことが重要です。

| 専門職 | 役割 |

|---|---|

| 介護職員 | 食事、入浴、排泄介助、レクリエーション、趣味活動支援 |

| 看護師 | 病気や怪我のケア、服薬管理、健康状態の維持・改善 |

| ソーシャルワーカー | 生活上の問題解決、経済的・家族関係の相談、支援サービスへの橋渡し |

| 理学療法士 | 運動機能の回復・維持、痛みの軽減、リハビリテーション |

| 作業療法士 | 日常生活動作の改善、趣味活動を通じた心身の活性化 |

| 地域住民・ボランティア団体 | 地域との交流促進、社会とのつながり維持、孤立感の防止 |

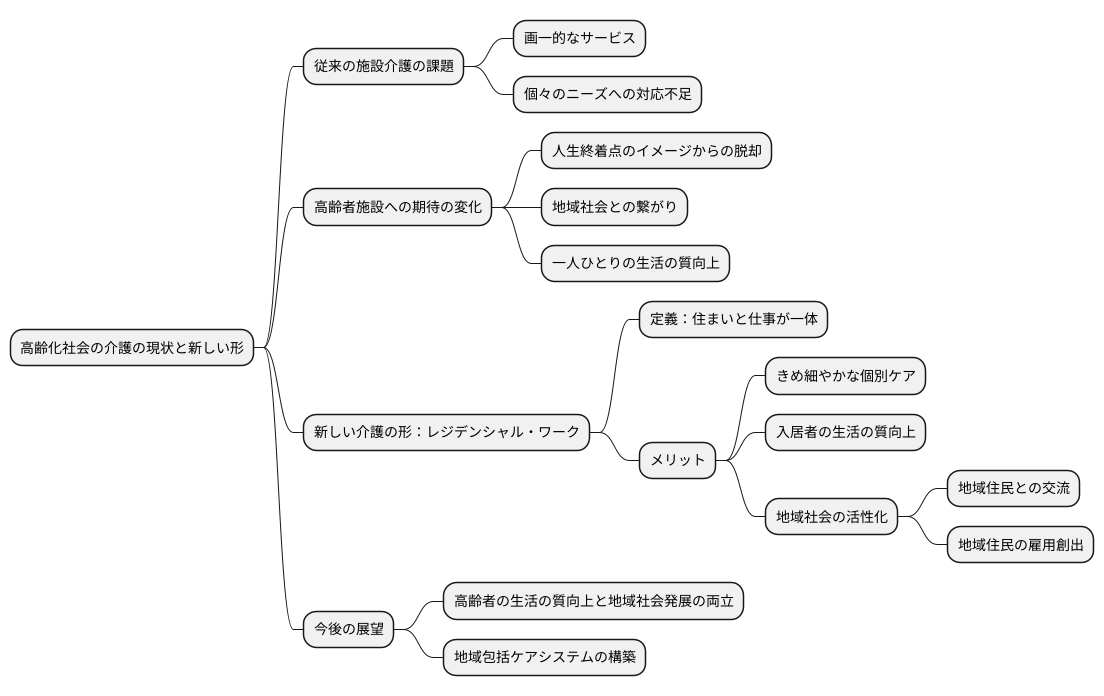

これからの介護の形

高齢化社会が急速に進む中で、介護に対する考え方も大きく変わりつつあります。これまでの「施設=人生の終着点」というイメージから脱却し、地域社会との繋がりを保ちながら、一人ひとりの生活の質を高める場所として、高齢者施設を捉え直す必要が出てきました。

従来の施設介護では、どうしても画一的なサービスになりがちで、入居者の個々のニーズへの対応が難しい側面がありました。食事、入浴、排泄といった基本的な生活の支援はもちろん重要ですが、それ以上に、それぞれの趣味や生きがいを尊重し、人生を豊かに過ごせるような支援が求められています。

そのような中で注目されているのが、住まいと仕事が一体となった「レジデンシャル・ワーク」という新しい介護の形です。これは、高齢者施設内で働く職員が、施設に居住しながら入居者の介護にあたるというものです。職員は、生活の場を共有することで、入居者とより深く関わり、個々の性格や生活リズム、趣味嗜好などを理解することができます。これにより、きめ細やかな個別ケアが可能となり、入居者の生活の質の向上に繋がります。

また、レジデンシャル・ワークは、地域社会の活性化にも貢献します。施設内で働く職員が地域住民と交流することで、施設と地域社会の隔たりをなくし、地域の一員としての繋がりを深めることができます。さらに、地域住民の雇用創出にも繋がり、地域経済の活性化にも寄与することが期待されます。

今後ますます進む高齢化社会において、レジデンシャル・ワークは、高齢者の生活の質の向上と地域社会の発展の両立を実現する、重要な役割を担っていくと考えられます。そして、地域包括ケアシステムの構築、つまり、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる仕組みづくりにも大きく貢献していくことが期待されます。