高齢者の肺炎:介護における注意点

介護を学びたい

先生、「誤嚥性肺炎」と「嚥下性肺炎」って、どちらも飲み込みに関係しているんですよね?何が違うんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。どちらも飲み込みに関係していますが、少し違います。「嚥下性肺炎」は、胃や口の中の分泌物や食べ物が、誤って気管ではなく食道を通って肺に到達することで起こる肺炎です。つまり、飲み込む機能そのものに問題がある場合に起こります。

介護を学びたい

じゃあ、「誤嚥性肺炎」は?

介護の研究家

「誤嚥性肺炎」は、唾液や食べ物、胃液などが気管に入り、そこに含まれる細菌が肺に侵入することで起こる肺炎です。こちらは、飲み込む時に、本来気管に入るべきでないものが誤って入ってしまった場合に起こります。つまり、異物が肺へ入る経路が違います。

肺炎とは。

『肺炎』について説明します。『肺炎』とは、病気の原因となる小さな生き物(細菌やウイルスなど)が肺の奥にある小さな袋(肺胞)まで届いて炎症を起こした状態です。『肺炎』になると、熱が出たり、咳が出たり、痰が出たり、息苦しくなったり、体がだるくなったり、胸が痛くなったりします。健康な人が『肺炎』になる場合は、肺炎球菌、マイコプラズマ、クラミジアといったものが原因となることが多いです。一方、すでに別の病気を持っている人が『肺炎』になる場合は、緑膿菌、インフルエンザ菌、大腸菌といったものが原因となることが多いです。介護や福祉の現場では、特に高齢者の『肺炎』に注意が必要です。高齢者の場合は、上記以外にも、胃や口の中の分泌物や食べ物を飲み間違えて肺に入ってしまうことで起こる『嚥下性肺炎』や、つばや食べ物、胃液などが気管に入り、そこに含まれる細菌が肺にまで入り込むことで起こる『誤嚥性肺炎』になることもあります。

肺炎とは

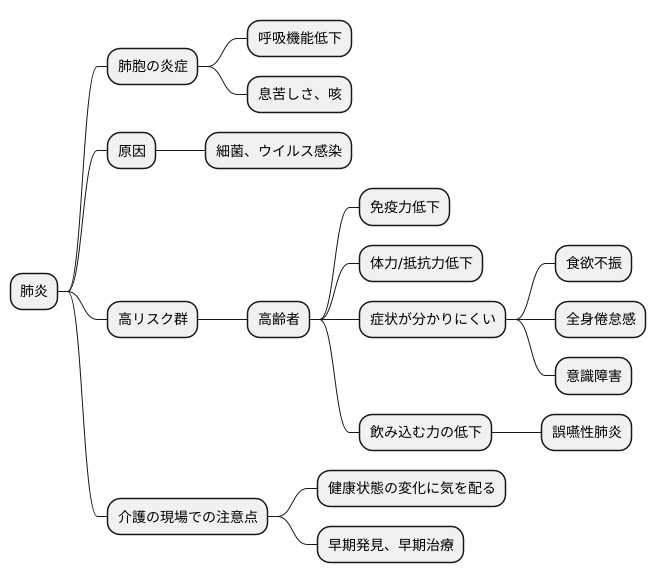

肺炎は、肺の中の肺胞という小さな空気の袋に炎症が起こる病気です。肺胞は、呼吸によって体内に取り込まれた酸素を血液に送り込み、体内で発生した二酸化炭素を体外に排出する大切な役割を担っています。この肺胞に炎症が起こると、呼吸機能が低下し、息苦しさや咳などの症状が現れます。

肺炎は、細菌やウイルスなどの微生物が肺に入り込むことで発症します。健康な人であれば、体内の免疫機能によってこれらの微生物が排除され、肺炎になることは稀です。しかし、高齢者や持病のある人は免疫力が低下していることが多く、肺炎にかかりやすくなります。また、体力や抵抗力の低下も肺炎の重症化リスクを高める要因となります。高齢者の場合、肺炎は命に関わることもある深刻な病気であり、日本では高齢者の死亡原因の上位に位置付けられています。

高齢者の肺炎は、若い人の肺炎とは異なる特徴が見られることがあります。高齢者は症状が分かりにくく、咳や発熱といった典型的な症状が現れない場合もあります。代わりに、食欲不振や全身倦怠感、意識障害など、一見肺炎とは関係ないように思える症状が現れることがあります。そのため、高齢者の肺炎は見過ごされやすく、早期発見が難しくなる場合もあります。また、高齢者は免疫力の低下に加え、飲み込む力が弱くなっている場合があり、誤嚥性肺炎のリスクも高くなります。誤嚥性肺炎は、食べ物や唾液などが誤って気管に入り、肺に炎症を起こす肺炎です。

介護の現場では、高齢者の肺炎の特徴を理解し、日頃から健康状態の変化に気を配ることが重要です。少しでも異変に気付いたら、速やかに医療機関を受診する必要があります。早期発見、早期治療によって重症化を防ぎ、健康寿命を延ばすことに繋がります。

肺炎の症状

肺炎は、肺に炎症が起こる病気で、様々な症状が現れます。最もよく見られる症状は、高い熱です。38度以上の熱が出ることも少なくありません。次に、咳も代表的な症状です。はじめは乾いた咳が多いですが、次第に痰を伴う咳へと変化していきます。痰の色は様々で、黄色や緑色、時には血が混じることもあります。痰の様子を観察することは、病状の把握に役立ちます。そして、息切れも重要な症状です。少し体を動かしただけでも息苦しくなったり、呼吸の回数が速くなったりします。安静にしていても息苦しさを感じる場合は、重症化している可能性があるので、すぐに医療機関を受診する必要があります。

これらの主な症状以外にも、だるさや食欲不振、胸の痛み、頭痛などが現れることもあります。これらの症状は、他の病気でも見られることがあるため、肺炎特有の症状とは言えませんが、高熱や咳、息切れなどの症状と合わせて現れた場合は、肺炎の可能性を疑う必要があります。

特に高齢者の場合、肺炎の症状が分かりにくいことがあります。若い人に見られるような典型的な症状が出ない場合もあり、食欲が落ちたり、元気がなくなったり、意識がもうろうとしたりするなどの変化に注意が必要です。高齢者は免疫力が低下していることが多いため、肺炎が重症化しやすいため、いつもと様子が違うと感じたら、早めに医療機関に相談することが大切です。また、脱水症状にも気を配る必要があります。水分をしっかりとることが、肺炎の予防と回復に繋がります。

| 症状 | 詳細 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 高熱 | 38度以上の熱が出ることも少なくない | 主な症状の一つ |

| 咳 | 最初は乾いた咳が多いが、次第に痰を伴う咳に変化。痰の色は黄色や緑色、時には血が混じることも。 | 主な症状の一つ。痰の様子の観察は病状把握に役立つ。 |

| 息切れ | 少し体を動かしただけでも息苦しくなったり、呼吸の回数が速くなったりする。安静時にも息苦しさを感じる場合は重症化の可能性あり。 | 主な症状の一つ。安静時の息苦しさは要注意。 |

| だるさ、食欲不振、胸の痛み、頭痛 | 他の病気でも見られることがある。 | 高熱、咳、息切れと合わせて現れた場合は肺炎の可能性を疑う。 |

| 高齢者の症状 | 典型的な症状が出ない場合も。食欲不振、元気がなくなる、意識がもうろうとするなどの変化に注意。 | 免疫力が低下しているため重症化しやすく、いつもと様子が違うと感じたら早めに医療機関に相談。 |

| 脱水症状 | 水分をしっかりとることが予防と回復につながる。 | 高齢者でなくても注意が必要 |

高齢者に多い肺炎の種類

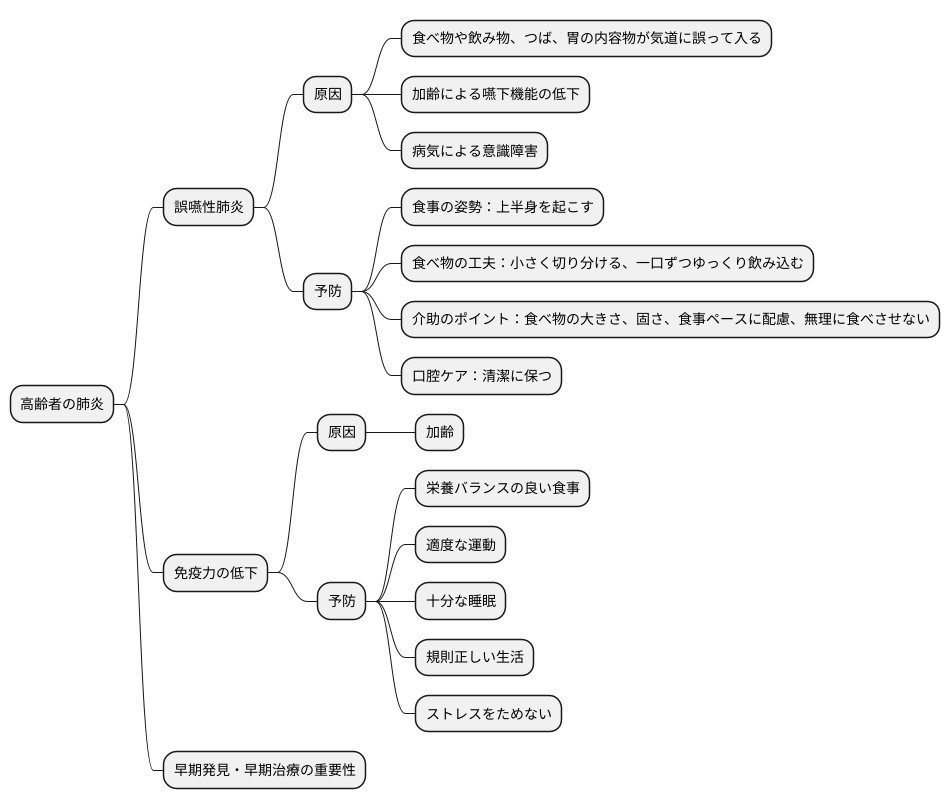

お年寄りに多く見られる肺炎には、誤嚥性肺炎があります。これは、食べ物や飲み物、つば、胃の中のものが誤って気道に入り、肺に炎症を起こす病気です。お年寄りは、年齢を重ねるにつれて、食べ物を飲み込む機能が低下しやすくなります。また、病気によって意識がはっきりしない状態になることもあり、このような場合も誤って食べ物が気道に入りやすくなります。

誤嚥性肺炎を予防するためには、食事の姿勢や介助の方法に気を配ることが大切です。具体的には、上半身を起こした姿勢で食事をする、食べ物を小さく切り分ける、一口ずつゆっくりと飲み込む、といった工夫が有効です。介助する際には、食べ物の大きさや固さ、食事のペースに配慮し、無理に食べさせないようにすることが重要です。また、口の中を清潔に保つことも、肺炎の予防につながります。

お年寄りの肺炎は、誤嚥だけでなく、体の抵抗力、つまり免疫力の低下も大きな原因となります。免疫力が弱まると、病気の原因となる細菌やウイルスに対する抵抗力が下がり、肺炎にかかりやすくなってしまいます。免疫力を高めるためには、栄養バランスの良い食事を摂ること、適度な運動をすること、十分な睡眠をとることが大切です。また、規則正しい生活を送り、ストレスをためないようにすることも重要です。

肺炎は高齢者にとって命に関わることもある危険な病気です。日頃から予防に努め、少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診するようにしましょう。早期発見、早期治療が、肺炎の重症化を防ぐ鍵となります。

肺炎の予防

肺炎は、命に関わることもある怖い病気です。しかし、日ごろから気を付けることで予防することができます。ここでは、肺炎を予防するための具体的な方法をいくつかご紹介します。

まず、感染症対策を徹底することが大切です。外出後は手洗いうがいをこまめに行い、ウイルスや細菌が付着するのを防ぎましょう。人が多く集まる場所では、マスクの着用も効果的です。特に冬場は空気が乾燥し、ウイルスが活発になるため、加湿器などで適切な湿度を保つことも心がけましょう。

次に、予防接種を受けることも有効な手段です。インフルエンザウイルスや肺炎球菌は、肺炎の主な原因となるため、これらのワクチンを接種することで、発症のリスクを大きく下げることができます。特に高齢の方や持病のある方は、かかりつけの医師と相談の上、定期的に予防接種を受けましょう。

口腔ケアも肺炎予防に大きく貢献します。口の中には多くの細菌が存在し、これらの細菌が誤って肺に入り込むことで、誤嚥性肺炎を引き起こす可能性があります。歯磨きやうがいだけでなく、歯間の清掃や定期的な歯科検診を受けることで、口の中の細菌を減らし、肺炎のリスクを低減しましょう。

健康的な生活習慣を維持することも重要です。バランスの取れた食事を摂り、栄養状態を良好に保つことで、体の抵抗力を高めることができます。また、十分な睡眠を確保し、疲れを溜めないようにすることも大切です。適度な運動は、血行を促進し、免疫力を向上させる効果があります。ウォーキングや軽い体操など、無理なく続けられる運動を生活に取り入れましょう。

最後に、禁煙も肺炎予防には欠かせません。たばこの煙は肺の機能を低下させ、肺炎にかかりやすくするだけでなく、重症化のリスクも高めます。禁煙は肺炎予防だけでなく、健康全体にとって大きなメリットがあります。

これらの予防策を日々の生活に取り入れることで、肺炎から身を守り、健康な毎日を送りましょう。

| 項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 感染症対策 | 手洗いうがい、マスク着用、加湿 |

| 予防接種 | インフルエンザ、肺炎球菌 |

| 口腔ケア | 歯磨き、うがい、歯間清掃、歯科検診 |

| 健康的な生活習慣 | バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動 |

| 禁煙 | 肺の機能低下を防ぐ |

肺炎の兆候を見つける

お年寄りの方の肺炎は、初期の症状が分かりにくいことが多く、早期発見が何よりも大切です。そのため、日頃の様子をよく見て、少しでも変わった様子があれば、早めに病院に行くことが重要です。

お年寄りの方は、肺炎になっても、若い方のように高熱が出るとは限りません。むしろ、微熱が続く、食欲がない、元気がない、ぼんやりしているといった、一見すると加齢による変化ともとれるような症状が現れることがあります。こうした小さな変化も見逃さないように、普段からよく観察することが大切です。

また、咳にも注意が必要です。いつもと違う咳をしている、痰の量が増えた、息がしづらいといった症状は、肺炎のサインかもしれません。特に、ゼーゼーという喘鳴が聞こえる場合は、すぐに病院へ行きましょう。

さらに、脱水症状も肺炎の重要なサインです。お年寄りの方は、体の水分量が少なくなりやすい上に、肺炎になると発熱や呼吸の速さから、さらに脱水が悪化しやすいため、注意が必要です。口の渇き、皮膚の乾燥、尿の量の減少などが見られたら、すぐに水分を補給し、医療機関に相談しましょう。

早期発見と早期治療が、肺炎の悪化を防ぐ一番の方法です。普段からご家族や周りの方がお年寄りとしっかり話をし、健康状態の変化に気を配ることが大切です。また、体温、呼吸の回数、脈の速さなどを定期的に測ることも、早期発見につながります。何か気になることがあれば、ためらわずに医師や看護師に相談しましょう。

| 症状 | 詳細 |

|---|---|

| 微熱 | 高熱ではなく微熱が続く |

| 食欲不振 | 食欲がなく、食事を摂らない |

| 倦怠感 | 元気がなく、ぼんやりしている |

| 咳 | いつもと違う咳、痰の量増加、息苦しさ |

| 喘鳴 | ゼーゼーという音が聞こえる |

| 脱水症状 | 口の渇き、皮膚の乾燥、尿量の減少 |