仲間と暮らす、グループリビング

介護を学びたい

先生、『グループリビング』って高齢者や障害のある人が一緒に暮らすことですよね?普通の共同生活と何か違いはあるんですか?

介護の研究家

良い質問ですね。普通の共同生活との大きな違いは、『助け合い』を重視している点です。例えば、料理が得意な人は皆の食事を作り、掃除が得意な人は共有スペースをきれいにするなど、それぞれの得意なことで役割を分担し、支え合って生活します。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、一人暮らしで家事が大変な高齢者や、障害があって一人では生活が難しい人に向いているんですね。

介護の研究家

その通りです。一人で生活するよりも、仲間と助け合うことで、生活の質を高め、孤立を防ぐ効果も期待できます。北欧では、こういった暮らし方が一般的になりつつあるんですよ。

グループリビングとは。

『グループリビング』という言葉について説明します。これは、複数の人が同じ家で一緒に暮らし、お互いに助け合う生活スタイルのことです。お年寄りや体の不自由な方々が一緒に暮らすことは、北欧などの国々では既に広く行われています。

共同生活という暮らし方

共同生活とは、複数の人々が一つ屋根の下で共に暮らす生活スタイルです。それぞれの個室を持ち、プライバシーを守りながらも、食事の支度や掃除、趣味活動などを一緒に行うことで、互いに助け合い、人と人との温かい繋がりを感じながら日々を過ごすことができます。

特に高齢の方々にとって、この共同生活は大きなメリットをもたらします。一人暮らしではどうしても孤独を感じがちですが、共同生活ではいつも誰かがそばにいて話し相手がいます。毎日顔を合わせる仲間と楽しく会話したり、共に食事をしたりすることで、心身の健康を保つことができます。また、万が一、体調が悪くなった時にも、すぐに誰かに気づいてもらえるという安心感も大きな魅力です。

身体が不自由な方にとっても、共同生活は心強い支えとなります。日常生活での困り事を仲間同士で助け合うことができますし、一人では難しい外出や買い物なども、協力し合うことで実現できます。

核家族化や一人暮らしが増えている現代社会において、共同生活は地域との繋がりを築く上でも重要な役割を果たします。地域住民との交流を通して、地域社会の一員として活躍できる場も広がります。

このように、共同生活は高齢の方、身体の不自由な方だけでなく、様々な人々にとって、より豊かで安心できる暮らしを実現するための、新しい暮らし方と言えるでしょう。

| 共同生活のメリット | 対象者 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 孤独の解消 | 高齢者 | 話し相手がいる、楽しく会話、共に食事 |

| 安心感 | 高齢者 | 体調が悪い時に気づいてもらえる |

| 心身の健康維持 | 高齢者 | 会話、食事、仲間との交流 |

| 助け合い | 身体が不自由な方 | 日常生活の困り事を仲間同士で助け合う |

| 協力 | 身体が不自由な方 | 外出や買い物を協力して行う |

| 地域との繋がり | 様々な人々 | 地域住民との交流 |

| 社会参加 | 様々な人々 | 地域社会の一員として活躍 |

助け合いの心で豊かに

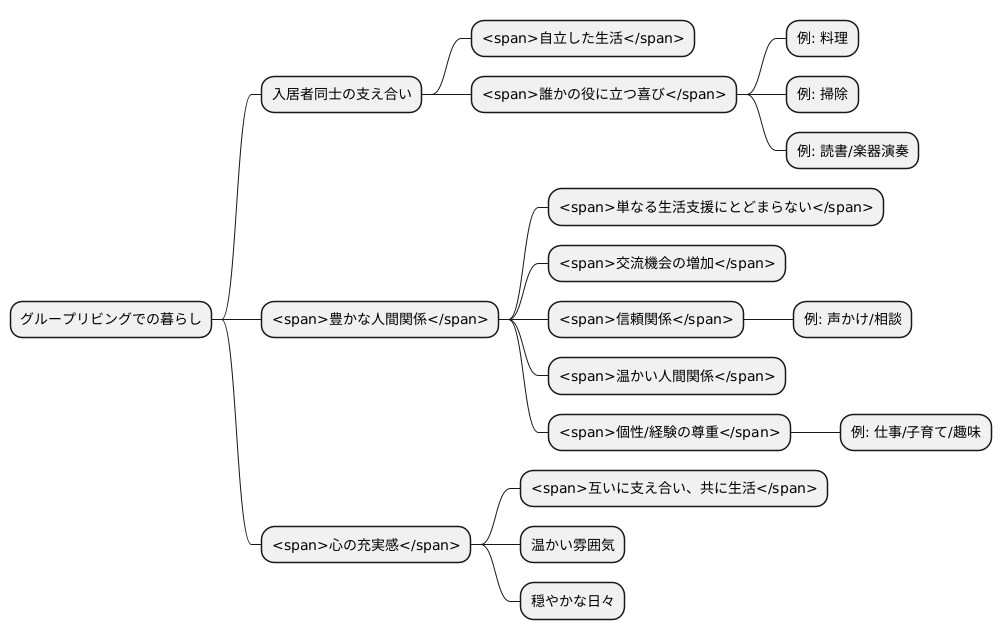

グループリビングでは、入居者同士が支え合うことで、日々の暮らしが彩り豊かになります。これは、この住まい方の大きな特徴です。

それぞれの人が得意なことを活かして、他の人の足りない部分を補い合うことで、自立した生活と同時に、誰かの役に立つ喜びを感じることができます。例えば、料理が上手な人は皆のために腕を振るい、美味しい食事を作ります。掃除が好きな人は、皆が使う場所をいつも綺麗に保ち、快適な環境を作ります。また、読書が好きな人は、読み聞かせをして皆を楽しませたり、得意な楽器を演奏して皆を和ませたりすることもあるでしょう。

このような助け合いは、単なる生活の支援にとどまりません。入居者同士が自然と交流する機会が増え、お互いのことを理解し、信頼関係を築くことに繋がります。例えば、体調がすぐれない時には、周りの人が気づいて声をかけてくれたり、ちょっとした困り事を気軽に相談できたりするなど、温かい人間関係が生まれます。

さらに、それぞれの個性やこれまでの経験を認め合い、尊重し合うことで、より深い心の繋がりを感じることができます。若い頃の仕事の話や子育ての経験、趣味の話など、話題は尽きません。

このように、グループリビングでは、互いに支え合い、共に生活を送ることで、豊かな人間関係を築き、心の充実感を得ることができるのです。まるで大家族のように、温かい雰囲気の中で、穏やかな日々を送ることができるでしょう。

北欧での成功事例

北欧諸国、特にデンマークやスウェーデンは、高齢者福祉において世界をリードする存在であり、その取り組みは常に注目を集めています。これらの国々では、「グループリビング」という共同生活の仕組みが広く受け入れられ、高齢者だけでなく、様々な背景を持つ人々が共に暮らす場となっています。年齢を重ねて身体が不自由になった方々、生まれつきあるいは病気や事故で障がいを持つ方々、そして若い世代も含め、多様な人々がこの住まい方を選択しています。

北欧諸国では、個人の自立を尊重する文化が深く根付いています。同時に、地域社会との繋がりを大切にすることもまた、彼らの生活における重要な価値観となっています。グループリビングという住まい方は、個々の自立性を保ちながら、共に暮らし、支え合うことで地域社会との繋がりを育むことができるため、北欧の文化や価値観と非常によく調和しています。だからこそ、グループリビングは北欧で高く評価され、広く普及していると言えるでしょう。

グループリビングでは、住人それぞれが自分のペースで生活することができます。共有スペースで他の住人と交流したり、自分の部屋で一人で静かに過ごしたり、それぞれの好みに合わせて自由に選択できます。また、住人同士で協力して家事や食事の準備を行うことで、負担を軽減し、助け合いの精神を育むことができます。さらに、地域住民との交流も活発に行われており、地域社会の一員としての役割を担うことで、社会参加の機会も得られます。

高齢化が進む日本においても、北欧のグループリビングの成功事例は大きなヒントとなります。高齢者の増加に伴い、介護施設の不足や孤立化などの問題が深刻化しています。グループリビングは、これらの問題を解決する一つの有効な手段となる可能性を秘めています。北欧の経験を参考に、日本の文化や生活習慣に合わせたグループリビングのモデルを構築していくことで、高齢者が安心して暮らせる社会を実現できるのではないでしょうか。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 対象者 | 高齢者、障がい者、若者など多様な人々 |

| 目的・効果 | 自立性維持、地域社会との繋がり、助け合い、社会参加促進 |

| 生活スタイル | 個々のペースで生活、共有スペースでの交流、家事協力、地域住民との交流 |

| 北欧での位置づけ | 文化・価値観に合致、高く評価、広く普及 |

| 日本への示唆 | 高齢化問題解決のヒント、介護施設不足・孤立化対策 |

日本の現状と展望

我が国では、急速に進む高齢化に伴い、高齢者の住まいに関する様々な選択肢が模索されています。その中で、少人数で共同生活を送る「グループリビング」は、注目を集める居住形態の一つです。互いに支え合いながら生活することで、孤独や孤立を防ぎ、生きがいのある暮らしを実現できる可能性を秘めているからです。

しかしながら、現状ではグループリビングは広く知られているとは言えません。そのため、実際に利用できる場所も限られています。普及を妨げている要因の一つとして、グループリビングに関する法的な整備が十分でないことが挙げられます。運営の基準や、入居者の権利・義務などが明確に定められていないため、事業者も利用者も安心して利用しにくい状況です。また、グループリビングに適した住居の確保も課題です。バリアフリー化された住宅や、共有スペースを備えた建物は、新しく建設するにも、既存の建物を改修するにも費用がかかります。

グループリビングをより広く普及させるためには、まず制度の整備が必要です。運営基準を明確化し、入居者保護のためのルール作りを進める必要があります。同時に、財政的な支援策も検討することで、事業者の参入を促し、利用しやすい料金設定を実現することが重要です。さらに、グループリビングに関する情報を分かりやすく提供することも必要です。相談窓口の設置や、体験会の実施などを通して、地域住民の理解を深め、グループリビングという選択肢がより身近なものになるよう努めるべきです。

高齢化が進む中で、誰もが安心して暮らせる地域社会を築くことは、喫緊の課題です。グループリビングは、高齢者の生活の質を高めるだけでなく、地域社会の活性化にも貢献できる可能性を秘めています。地域住民との交流の場を設けたり、地域活動に参加しやすい環境を作ることで、グループリビングが高齢者だけでなく、地域全体にとって有益な存在となるよう、関係者全体の協力が不可欠です。

| 現状と課題 | 解決策 |

|---|---|

| 認知度不足、利用場所の不足 | 情報提供、相談窓口設置、体験会実施 |

| 法整備の不備(運営基準、権利・義務の不明確化) | 制度整備(運営基準の明確化、入居者保護のためのルール作り) |

| 住居確保の難しさ(バリアフリー化、共有スペース確保) | 財政支援、事業者参入促進 |

多様な暮らし方のひとつとして

近年、世帯のあり方は大きく変化しており、一人暮らしを選ぶ人や、夫婦と子どもだけの核家族が増えています。このような社会の変化の中で、人との繋がりを求める声はますます大きくなっています。従来型の家族の支え合いに代わる、新たな繋がりを築ける住まい方として、グループリビングに注目が集まっています。

グループリビングは、高齢者や障がいのある方々にとってだけでなく、様々な人々にとって暮らしやすい住まいの形です。例えば、単身世帯の高齢者が、寂しさや不安を感じることなく、安心して暮らせる場となります。また、障がいのある方が、地域社会の中で、自立した生活を送るためのかけ橋となることも期待されます。さらに、若い世代にとっても、共同生活を通して、新たな人間関係を築き、刺激を受けながら成長できる場となるでしょう。

グループリビングは、単なる住居の提供にとどまらず、入居者同士の支え合いや交流を促進することで、地域社会の活性化にも貢献します。例えば、地域住民との交流イベントや、ボランティア活動への参加を通して、地域との繋がりを深めることができます。また、入居者それぞれの得意分野を生かした活動や、地域貢献活動への参加を通して、地域社会に新たな活気をもたらすことも期待されます。

グループリビングは、画一的な家族観や住まいの形にとらわれず、多様な生き方を尊重する社会の実現に繋がる、重要な役割を担っています。一人ひとりの状況や希望に合った住まい方を選択できる社会を目指し、グループリビングという選択肢が、より多くの人々に知られるようになり、受け入れられる社会になることが大切です。

| グループリビングのメリット | 対象者 | 効果 |

|---|---|---|

| 寂しさや不安の軽減、安心できる暮らし | 単身世帯の高齢者 | 安心して暮らせる |

| 自立した生活の支援 | 障がいのある方 | 地域社会での自立 |

| 新たな人間関係構築、刺激と成長の場 | 若い世代 | 人間関係構築、成長促進 |

| 入居者同士の支え合い、交流促進 | 入居者全体 | 地域社会の活性化 |

| 地域住民との交流、ボランティア活動 | 入居者全体 | 地域との繋がり強化 |

| 得意分野を生かした活動、地域貢献活動 | 入居者全体 | 地域社会への活気創出 |

| 多様な生き方を尊重する社会の実現 | 社会全体 | 多様な住まい方選択の促進 |

始めるための情報収集を

共同生活を始めるにあたって、まず大切なのは十分な情報集めです。インターネットや本などで、様々な共同生活の暮らしぶりや運営の仕方、費用などを調べてみましょう。各自治体や非営利団体などが開いている説明会や見学に参加するのも良いでしょう。実際に共同生活を送っている人たちの話を直接聞ける機会があれば、より具体的な生活のイメージを描くことができるはずです。

共同生活には様々な形態があります。一軒家やマンションの一室を複数人で共有するタイプ、個室を確保しつつ共有スペースで交流するタイプ、それぞれの住居を持ちながら地域で助け合うタイプなど、多様な形があります。それぞれの運営方針や費用も大きく異なりますので、自分の希望に合うスタイルを見つけることが大切です。費用面では、家賃や光熱費、食費以外にも、共有スペースの維持管理費や運営団体への費用などがかかる場合があります。これらの費用についても事前に確認しておきましょう。

情報収集の方法として、共同生活の運営団体に直接問い合わせて、見学や相談の機会を設けてもらうのも有効です。運営団体との面談では、生活のルールや雰囲気、入居条件などを詳しく聞くことができます。実際に住まいを見学することで、設備や周辺環境なども確認できます。さらに、既に共同生活を送っている居住者と交流できれば、生の声を聞くことができ、より具体的なイメージを持つことができるでしょう。

自分に合った共同生活を見つけるためには、様々な情報に触れ、多くの選択肢を検討することが重要です。焦らずじっくりと時間をかけて、納得のいくまで情報収集を行いましょう。そして、積極的に質問し、疑問点を解消していくことが、理想の共同生活の実現への第一歩となります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 情報収集 |

|

| 共同生活の形態 |

|

| 費用 |

|

| その他 |

|