集いの中で共に成長する:グループセラピー

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いって、よくわからないのですが…。例えば、グループセラピーに参加することを支援する場合、「介護」と「介助」、どちらを使うのが正しいのでしょうか?

介護の研究家

良い質問ですね。確かに似ていますね。「介護」は、食事や入浴など、生活全般を支えることで、「介助」は、特定の動作や行動をサポートすることです。たとえば、階段の上り下りを手伝うのは「介助」ですね。

介護を学びたい

なるほど…。では、グループセラピーへの参加を促したり、会場まで付き添ったりするのは「介助」ということですか?

介護の研究家

その理解で概ね合っています。グループセラピーに参加する際の移動や、気持ちの整理をサポートする行為は「介助」です。その方の生活全般を支えている場合は「介護」の中に「介助」が含まれることもありますね。

グループセラピーとは。

『集まり相談』(みんなで集まって、それぞれが思っていることや感じていること、ふるまいについて話し合い、困りごとの解決などを目指す相談のことです)について、「お世話をします」と「お手伝いをします」という意味での言葉遣いを説明します。

分かち合いの場

分かち合いの場とは、複数の人が集い、それぞれの体験や気持ち、考えを共有し、支え合いながら成長を目指す集いのことです。安心できる雰囲気の中で、参加者同士が素直に語り合うことで、一人で抱えていた悩みや苦しみを和らげ、新しい見方や解決方法を見つけることができます。

他者の話を聞き、共感することで、自分自身の状況を客観的に見つめ直す機会にもなります。例えば、子育ての悩みを抱える母親が集まるグループでは、それぞれの子育ての苦労や喜びを共有することで、自分だけではないという安心感を得たり、他の母親のやり方からヒントを得たりすることができます。また、病気療養中の方々のグループでは、病状や治療の不安、日常生活の苦労などを話し合うことで、心の負担を軽くし、前向きな気持ちを取り戻すきっかけとなることもあります。

自分と同じような体験をしている人がいると知るだけで、孤独感が薄れ、安心感を得られることもあります。これは、自分だけが特別な存在ではない、という感覚を与えてくれるからです。例えば、配偶者を亡くした悲しみを分かち合うグループでは、同じ喪失感を経験した人たちが集まることで、深い共感と理解が生まれ、悲しみを乗り越える力となります。

この共有体験こそが、分かち合いの場の大きな特徴であり、力強い効果を生み出す源と言えるでしょう。一人で抱え込まずに、誰かと気持ちを分かち合うことで、心は軽くなり、新たな一歩を踏み出す勇気が湧いてくるのです。そして、分かち合いの場を通して得られた繋がりは、その後の人生を支える貴重な財産となることもあります。様々な立場の、様々な経験を持つ人々が集まることで、多様な視点や考え方に触れることができ、視野を広げることにも繋がります。

| 分かち合いの場のメリット | 具体的な例 |

|---|---|

| 悩みや苦しみの軽減、新しい見方や解決方法の発見 | 子育ての悩みを抱える母親グループ: 他の母親のやり方からヒントを得る、自分だけではないという安心感を得る |

| 客観的な視点の獲得 | 子育ての悩みを抱える母親グループ: 自分の子育てを客観的に見つめ直す |

| 孤独感の軽減、安心感の獲得 | 病気療養中の方のグループ: 病状や治療の不安、日常生活の苦労を話し合い、心の負担を軽くする、前向きな気持ちを取り戻す 配偶者を亡くした悲しみを分かち合うグループ: 深い共感と理解、悲しみを乗り越える力 |

| 心の軽やかさ、新たな一歩を踏み出す勇気 | 誰かと気持ちを分かち合うことで、心は軽くなり、新たな一歩を踏み出す勇気が湧く |

| 人との繋がり、貴重な財産 | 分かち合いの場で得られた繋がりは、その後の人生を支える |

| 視野の拡大 | 多様な視点や考え方に触れる |

多様な視点を学ぶ

人と人とのつながりを大切にする場、それが集団療法です。この療法の魅力は、まさに様々なものの見方、考え方に触れられることにあります。人生の歩み方、何を大切に思うか、どう考えるか、それぞれ異なる人々が集まることで、自分ひとりでは思いもよらなかった視点や問題解決の糸口が見えてきます。まるで万華鏡のように、様々な角度から物事を見つめ直すことができるのです。

時には、自分とは全く違う意見に驚き、戸惑いを感じることもあるでしょう。しかし、そうした自分とは異なる意見にもしっかりと耳を傾けることで、自分の見ている世界が広がり、よりしなやかで、変化に対応できる考え方が身につきます。頭ごなしに否定するのではなく、「なぜそう思うのか」「その背景には何があるのか」を考えることで、他者の気持ちを理解する力も育まれていきます。

他者の考え方を理解しようと努めることは、同時に自分自身を深く見つめ直すことにもつながります。「私はなぜこのように考えるのか」「私にとって本当に大切なことは何か」。こうした自問自答を繰り返す中で、自分自身への理解も深まり、より良い人間関係を築くための大切な学びを得ることができるでしょう。

異なる考え方を受け入れることは、様々な人が共に暮らす社会で生きていくために欠かせない力です。集団療法という場を通して、多様な価値観に触れ、自分自身の考え方を柔軟にし、他者への理解を深めることで、より豊かな人間関係を築き、社会の一員として成長していくことができるでしょう。

| 集団療法のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 多様な視点の獲得 | 様々なものの見方、考え方、人生の歩み方、価値観に触れることで、自分ひとりでは思いもよらなかった視点や問題解決の糸口が見えてくる。 |

| 柔軟な思考力の育成 | 自分とは異なる意見にも耳を傾けることで、自分の見ている世界が広がり、よりしなやかで変化に対応できる考え方が身につく。 |

| 他者理解力の向上 | 「なぜそう思うのか」「その背景には何があるのか」を考えることで、他者の気持ちを理解する力が育まれる。 |

| 自己理解の深化 | 「私はなぜこのように考えるのか」「私にとって本当に大切なことは何か」と自問自答することで、自分自身への理解が深まる。 |

| 豊かな人間関係の構築 | 多様な価値観に触れ、自分自身の考え方を柔軟にし、他者への理解を深めることで、より豊かな人間関係を築き、社会の一員として成長できる。 |

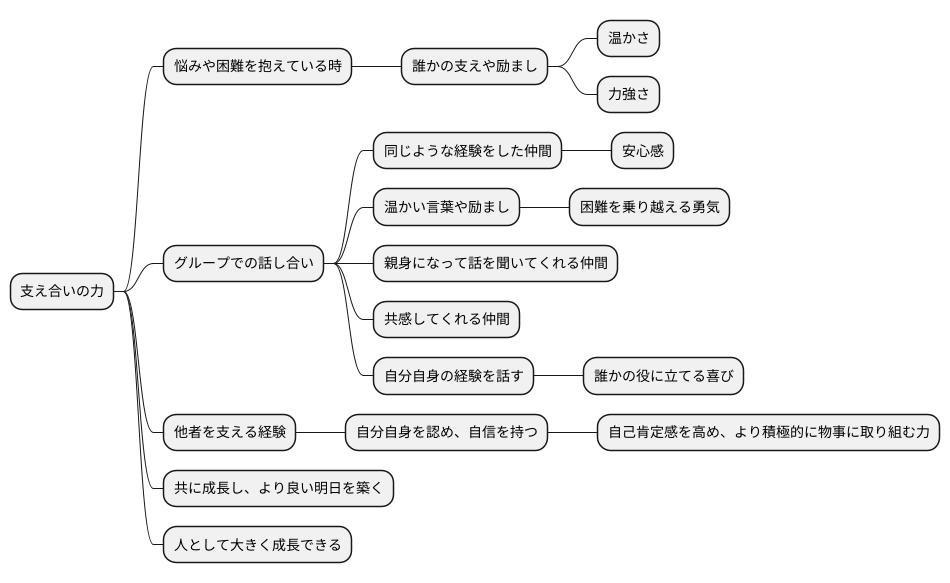

支え合いの力

人と人とのつながりは、時に思いもよらないほどの力を与えてくれます。特に、悩みや困難を抱えている時、誰かの支えや励ましは、暗闇に差し込む一筋の光のように感じられるでしょう。「支え合いの力」とは、まさにそのような温かさ、力強さを持つものです。

グループでの話し合いを通して、参加者はお互いを支え合い、励まし合う関係を築いていくことができます。一人で悩みを抱え込んでいると、なかなか解決の糸口が見つからず、途方に暮れてしまうことも少なくありません。出口のないトンネルを彷徨っているような、不安で押しつぶされそうな気持ちになることもあるでしょう。しかし、グループでの話し合いでは、同じような経験をした仲間がいるということを肌で感じることができます。自分だけが苦しんでいるのではない、一人ではないという安心感は、何よりも大きな支えとなるはずです。

仲間からもらう温かい言葉や励ましは、心の奥底にまで響き、困難を乗り越える勇気を湧き立たせてくれます。人は誰しも、弱音を吐きたい時、慰めてほしい時、背中を押してほしい時があります。そのような時に、親身になって話を聞いてくれる仲間、共感してくれる仲間の存在は、どれほど心強いでしょうか。自分自身の経験を話すことで、誰かの役に立てるという喜びもまた、大きな力となります。

また、他者を支える経験を通して、自分自身を認め、自信を持つことにもつながります。誰かのために何かをする、力になるという経験は、自己肯定感を高め、より積極的に物事に取り組む力となります。支え合う関係性の中で、参加者は共に成長し、より良い明日を築いていくことができるのです。自分が誰かの支えになり、誰かに支えられることで、人として大きく成長できる、それが「支え合いの力」の真価と言えるでしょう。

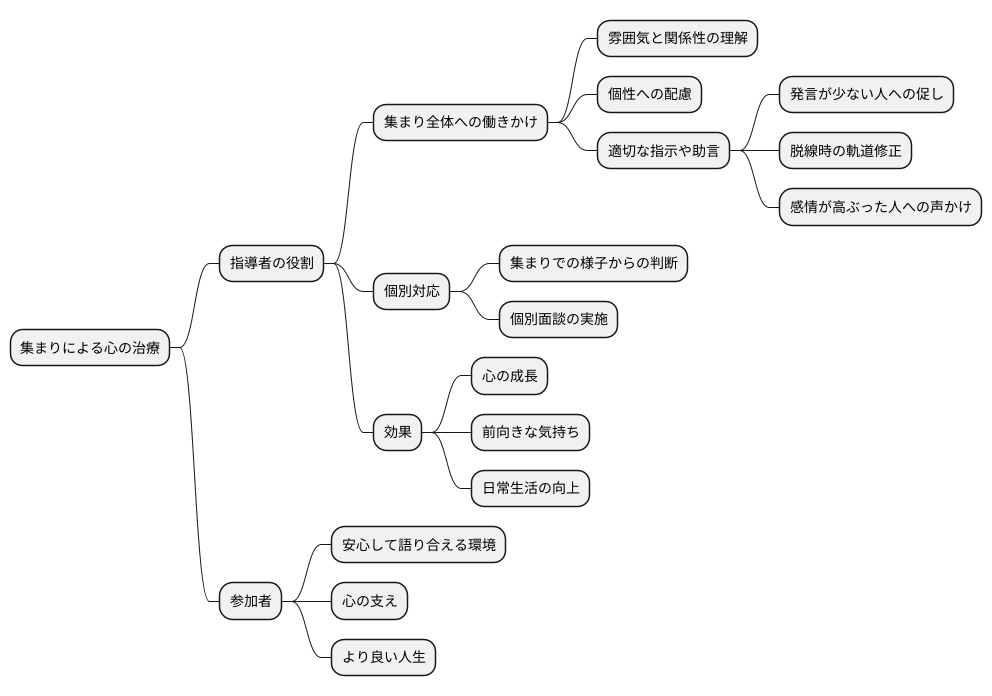

専門家の役割

集まりによる心の治療は、専門の資格を持った指導者の導きのもとで行われます。この指導者は、集まりの全体の進み具合を管理し、参加者たちが安心して話し合える場所を作ります。話し合いの中で、参加者が必要としている場合は助言や指導を行い、心の成長を支えます。

指導者は、集まり全体の雰囲気や参加者同士の関係性を理解し、一人ひとりの個性に気を配りながら、適切な指示や助言を行います。例えば、発言が少ない人には優しく話を促したり、話が脱線してしまった時には軌道修正をしたり、感情が高ぶっている人には落ち着くように声をかけたりします。

集まり全体への働きかけだけでなく、一人ひとりに合わせた個別対応も重要です。集まりでの様子から、個別での相談が必要だと判断した場合は、個別の面談を行うこともあります。集まりと個別面談の両方を組み合わせることで、より効果的に心のケアができます。

指導者は、集まりによる心の治療の効果を高める上で欠かせない存在です。豊富な知識と経験を持つ指導者が、参加者一人ひとりの心に寄り添い、安心して語り合える環境を作ることで、参加者は自分自身の心の成長を感じ、前向きな気持ちで日常生活を送ることができるようになります。指導者は、参加者の心の支えとなり、より良い人生を送るための手助けをする重要な役割を担っています。

新たな自分に出会う旅

「新たな自分に出会う旅」とは、まさにグループセラピーの本質を表す言葉です。このセラピーは、まるで人生における新たな航海のようです。見知らぬ海原へと船出し、様々な出会いや発見を通して、最終的に新たな自分自身へとたどり着く、そんな旅路と言えるでしょう。

グループセラピーでは、複数の人々が集まり、それぞれの思いや経験を共有します。他者の話を聞く中で、自分自身と共通する点や異なる点に気付くことができます。例えば、同じ悩みを抱えている人がいると知ることで、孤独感から解放され、安心感を得られるでしょう。また、異なる考え方や価値観に触れることで、視野が広がり、自分自身の考え方を改めて見つめ直すきっかけにもなります。

この旅の中で、時には過去のつらい記憶と向き合う場面もあるかもしれません。心の奥底にしまい込んでいた感情が溢れ出し、苦しい思いをすることもあるでしょう。しかし、グループセラピーでは、セラピストの適切な助言と仲間たちの温かい支えがあります。一人ではなく、共に歩む仲間がいることで、心の傷を癒し、乗り越える勇気を得ることができるのです。

グループセラピーは、自己理解を深めるだけでなく、他者との関わり方を学ぶ場でもあります。相手の言葉に耳を傾け、共感する力を養うことで、円滑な人間関係を築くためのヒントを得られるはずです。また、自分の気持ちを素直に表現する練習を通して、コミュニケーション能力を高めることも期待できます。

グループセラピーの目的は、参加者一人ひとりが自分らしい生き方を見つけ、より豊かな人生を送ることです。それは、まるで荒波を乗り越え、新たな大陸へとたどり着くような、大きな達成感と喜びをもたらしてくれるでしょう。そして、この旅で得た経験や学びは、その後の人生においても、かけがえのない財産となるはずです。

| テーマ | 内容 | |

|---|---|---|

| グループセラピーの比喩 | 人生における新たな航海 見知らぬ海原へと船出し、様々な出会いや発見を通して新たな自分自身へとたどり着く旅 |

|

| 体験 | 他者との経験の共有 共感による安心感の獲得、孤独感からの解放 多様な価値観との出会いによる視野の拡大、自己の振り返り |

|

| 困難とサポート | 過去のつらい記憶との対峙、感情の溢れ出し | セラピストの助言、仲間の支え |

| 学び | 自己理解の深化 他者との関わり方の習得(傾聴、共感、円滑な人間関係構築) 自己表現、コミュニケーション能力の向上 |

|

| 目的 | 自分らしい生き方の発見、豊かな人生の実現 達成感と喜びの獲得 人生の財産となる経験と学び |