連絡ノートの効果的な活用法

介護を学びたい

先生、介護と介助の違いがよくわからないのですが、連絡ノートにはどのように使い分ければいいのでしょうか?

介護の研究家

そうだね、確かに似ている言葉で紛らわしいね。簡単に言うと、介護は生活全般の支援、介助は特定の動作の支援だよ。例えば、食事の介助なら『食事介助:スプーンを使って自分で食べました。』みたいに具体的に書き、入浴や排泄の介助なども同様に記録する。連絡ノートには、利用者さんが自分でできたこと、できなかったこと、そして介助が必要だった場合はその内容を具体的に書くことが大切だよ。

介護を学びたい

なるほど。では、着替えを手伝った場合は『着替え介助』と書けばいいんですね。でも、介護という言葉は連絡ノートではどのように使うのでしょうか?

介護の研究家

そうだね、着替えを手伝った場合は『着替え介助』でOKだよ。介護という言葉は、連絡ノートでは、例えば『今日の利用者さんのご様子』といった全体的な状況を説明する際に使ったり、『今日は〇〇さんのご家族から介護に関するご相談がありました。』のように、より広い意味合いで使うことが多いかな。要は、具体的な動作の支援は『介助』、生活全般の支援や様子を表すときに『介護』を使うと覚えておくと分かりやすいよ。

連絡ノートとは。

お年寄りや体の不自由な方のお世話をする際の『連絡帳』について。この連絡帳は、ご家族と施設や事業所の担当者、またはお仕事を引き継ぐ担当者同士がやり取りをするために使われます。

連絡ノートとは

連絡帳は、介護を行う様々な場所で、人と人との間で情報を伝えるための大切な道具です。家庭で介護をしている方と、訪問介護員がお互いの考えを伝え合う時や、病院や施設で働く職員同士が、利用者の今の状態や変化について情報を共有する時など、様々な場面で使われています。

この連絡帳には、利用者の日々の暮らしの様子が細かく書き込まれます。例えば、朝起きてから夜寝るまでの過ごし方、食事の内容や食べた量、トイレに行った回数や様子、薬を飲んだかどうか、健康状態に変化がないか、といったことです。その他にも、利用者の気持ちや表情の変化、日中のできごと、職員との会話の内容なども記録されます。

連絡帳は、ただ記録を残すためだけの物ではありません。利用者一人ひとりに合った、より良い支援をするために欠かせないのです。記録された情報を元に、介護をする人たちは利用者の状態を正しく理解し、必要な時に必要な対応をすることができます。また、連絡帳を通して家族は、施設や病院での様子を詳しく知ることができます。これは、家族が安心して暮らせることに繋がります。同時に、家族は家庭での様子を連絡帳に書くことで施設や病院に伝えることができます。そうすることで、利用者一人ひとりの個性や生活習慣に合わせた、きめ細やかな支援が可能になります。

連絡帳は、利用者を支える様々な人が情報を共有し、協力し合うために重要な役割を果たしています。連絡帳を使うことで、利用者を中心とした、より良い関係を築き、質の高い支援に繋げることができるのです。

| 連絡帳の役割 | 具体例 | メリット |

|---|---|---|

| 人と人との情報伝達の道具 | 家庭での介護者と訪問介護員の情報共有 病院や施設での職員間情報共有 |

利用者の状態や変化を的確に把握 必要な時に必要な対応が可能 |

| 利用者の日々の暮らしの様子を記録 | 日々の過ごし方、食事、トイレ、薬、健康状態、気持ち、表情、できごと、会話の内容など | 利用者一人ひとりに合った、より良い支援が可能 |

| 家族との情報共有 | 家族は施設や病院での様子を把握 家族は家庭での様子を施設や病院に伝達 |

家族の安心感 きめ細やかな支援 |

| 利用者を中心とした質の高い支援 | 情報共有と協力 | より良い関係構築 質の高い支援 |

具体的な書き方

連絡帳への記入は、事実をありのままに、そして具体的に書き留めることが大切です。例えば、「食欲がないようだ」と漠然と書くのではなく、「朝ごはんにお粥を半分ほど召し上がった。昼ごはんはほとんど手をつけなかった」のように、具体的な量や様子を書くことで、より正確な情報の共有につながります。

また、自分の気持ちや考えは交えず、見聞きした事実のみを伝えるよう心がけましょう。「機嫌が悪いように見えた」ではなく、「顔をしかめ、声を荒げる場面があった」のように具体的な行動を記録することで、読み手が状況を客観的に理解しやすくなります。利用者の方の発言は、可能な限り「…」を使ってそのまま書き留めることで、伝えたい細かい意味やその場の雰囲気が伝わりやすくなります。

日時をはっきりさせることも重要です。何時何分にどのような出来事があったのかを順に書き留めることで、後から見返した時に状況を分かりやすく把握できます。例えば、「10時にお茶を飲んだ後、居間で30分ほど休まれた。その後、10時30分に散歩に出かけた」のように具体的に時間を記録することで、一日の流れを明確に伝えられます。

さらに、伝えたいことや確認したいことがある場合は、箇条書きにすることで見落としを防ぎ、スムーズな情報伝達に役立ちます。例えば、「・明日の外出に備え、持ち物リストの確認をお願いします。・新しい薬が処方されたので、保管方法を確認してください。」のように、簡潔に分かりやすく書くことを心がけましょう。これらの点を意識することで、質の高い情報共有を実現し、より良いサービス提供につながります。

| ポイント | 具体例 |

|---|---|

| 事実をありのままに、具体的に書く |

|

| 日時をはっきりさせる | 「10時にお茶を飲んだ後、居間で30分ほど休まれた。その後、10時30分に散歩に出かけた」 |

| 箇条書きを利用する |

|

活用事例

介護や介助の現場では、利用者の方々の状態を正しく把握し、関係者間で共有することがとても大切です。そのために活用されているのが連絡ノートです。連絡ノートは、利用者の方々にとってより良い生活を送るための大切な連絡手段として、様々な場面で役立っています。

例えば、自宅で介護を受けている場合を考えてみましょう。ヘルパーさんが利用者の方の様子にいつもと違う点に気づいたとします。例えば、「本日、利用者の山田さんが、いつもより息をするのが苦しそうで、顔色も悪く見えました。そこで血圧を測ってみると、上が180、下が100ありました」のように、具体的な状態を連絡ノートに記録します。ご家族はこの記録を見ることで、離れていても状況をすぐに理解することができます。そして、必要に応じてかかりつけのお医者さんに連絡するなど、適切な対応を取ることが可能になります。

また、介護施設では、夜勤の職員から日勤の職員へ、利用者の方の夜間の様子を伝えるために連絡ノートが活用されています。「夜中に何度もお手洗いに行っていた」「いつもより水分をたくさん摂っていた」といった情報は、日中の介護の質を高めるためにとても役立ちます。さらに、ご家族が施設に足を運べない時でも、連絡ノートを通して利用者の方の様子を知ることで安心できます。

このように、連絡ノートは利用者、ご家族、そして介護職員をつなぐ大切なコミュニケーションの道具として、様々な場面で活用され、質の高い介護を実現する上で欠かせないものとなっています。連絡ノートの活用によって、より細やかな対応が可能になり、利用者の方々が安心して毎日を過ごせるよう支援することに繋がります。

| 連絡ノートのメリット | 具体例 | 対象者 |

|---|---|---|

| 離れていても状況をすぐに理解できる | ヘルパーさんが利用者の体調変化を記録し、家族がそれを見て状況を把握する | 家族 |

| 介護の質を高める | 夜勤職員が利用者の夜間の様子を記録し、日勤職員がそれを参考に介護を行う | 介護職員 |

| 施設に足を運べなくても利用者の様子を知り、安心できる | 家族が連絡ノートを通して利用者の様子を知る | 家族 |

| より細やかな対応が可能になる | 利用者の状態変化を記録することで、適切な対応を取ることができる | 利用者、家族、介護職員 |

注意点

連絡帳は、個人の大切な情報が書かれた大事な書類です。そのため、保管場所には気を配り、他の人に見られないように注意しなければなりません。どこに置いたか分からなくならないように、決められた場所にきちんとしまう習慣をつけましょう。また、内容にも注意が必要です。事実と違うことやあいまいな表現で書いてしまうと、適切なお世話ができなくなってしまったり、大きな問題に発展する可能性もあります。例えば、利用者の方の体調の変化をあいまいな表現で書いてしまうと、必要な医療処置が遅れてしまうかもしれません。ですから、必ず事実を確認し、正確な情報を書くようにしましょう。

連絡帳は、関係者みんなで情報を共有するための大切な道具です。そのため、誰にでも読みやすいように、丁寧な字で分かりやすく書くことが大切です。難しい言葉や専門用語は避け、簡潔な表現で書きましょう。たとえば、「今日はいつもより食欲がなく、顔色が優れない様子でした」のように、具体的な様子を書くことで、他の担当者も状況を理解しやすくなります。

また、良くないことばかりではなく、良いことも書くようにしましょう。利用者の方が笑顔を見せたときや、新しいことに挑戦したときなど、日々の小さな喜びや成長を記録することで、明るい雰囲気を作り出すことができます。例えば、「今日はリハビリで目標を達成し、とても喜んでいました」といった記録は、他の職員やご家族も一緒に喜ぶことができ、より良い関係を築くことにも繋がります。

そして、連絡帳に書いた内容に対して、他の職員やご家族がどのように対応したかを確認することも大切です。連絡帳は、一方的に情報を伝えるためだけの道具ではなく、お互いにやり取りをして、より良いお世話につなげるための大切な道具です。書いた内容に対して何か返事があれば、きちんと目を通し、必要であればさらに対応を検討しましょう。このように、連絡帳を適切に使うことで、利用者の方にとってより良い環境を作ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保管場所 | 他の人に見られないように、決められた場所にきちんとしまう。 |

| 内容の正確さ | 事実を確認し、正確な情報を書く。 あいまいな表現は避け、具体的な状況を書く。 |

| 書き方 | 誰にでも読みやすいように、丁寧な字で分かりやすく書く。 難しい言葉や専門用語は避け、簡潔な表現で書く。 |

| 内容 | 良くないことばかりではなく、良いことも書く。 日々の小さな喜びや成長を記録する。 |

| 確認と対応 | 書いた内容に対して、他の職員やご家族がどのように対応したかを確認する。 必要であればさらに対応を検討する。 |

電子化のメリット

近年、介護や介助の現場において、連絡帳を紙から電子機器に移行する動きが活発化しています。従来の手書きの連絡帳に比べ、電子化には様々な利点があります。

まず、情報共有の迅速化です。手書きの帳面では、担当者が情報を書き込み、次の担当者がそれを読むまで時間を要していました。電子化することにより、入力と同時に情報が共有されるため、複数人で同時に情報を把握でき、迅速な対応が可能になります。例えば、利用者の容態が急変した場合でも、関係者全員が即座に状況を把握し、連携した対応を取ることが容易になります。

次に、情報の検索性向上です。過去の記録を調べたい場合、手書きの帳面では、膨大な量の中から該当部分を探す必要がありました。電子化された連絡帳であれば、キーワード検索などを使って目的の情報に素早くアクセスできます。過去の記録を容易に参照できるため、利用者の状態変化の傾向を把握し、適切なケアプランを作成するのに役立ちます。

記録の保管についても、電子化は大きなメリットがあります。紙の帳面は紛失や破損のリスクが常にありましたが、電子データとして保存することで、安全に保管できます。バックアップを取っておけば、災害時など万が一の事態が発生した場合でも、大切な情報を失う心配がありません。

さらに、電子連絡帳の中には、写真や動画を添付できる機能を持つものもあります。利用者の表情や皮膚の状態、食事の様子など、言葉だけでは伝えにくい情報を視覚的に記録し、共有することができます。これにより、より詳細な情報に基づいた質の高いケアの提供が可能となります。

また、入力された情報を自動的に分析し、グラフ化する機能を備えたシステムもあります。利用者の体温や脈拍、血圧などの変化を視覚的に把握することで、状態変化の早期発見に繋がるだけでなく、より客観的なデータに基づいたケアを提供することができます。

このように、連絡帳の電子化は、業務効率の向上だけでなく、ケアの質向上にも大きく貢献します。今後、ますます普及していくことが期待されます。

| メリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 情報共有の迅速化 | 入力と同時に情報が共有され、複数人で同時に情報を把握でき、迅速な対応が可能 | 利用者の容態急変時、関係者全員が即座に状況把握し連携対応が可能 |

| 情報の検索性向上 | キーワード検索などで目的の情報に素早くアクセス可能 | 過去の記録を容易に参照し、利用者の状態変化の傾向を把握、適切なケアプラン作成に活用 |

| 記録の保管 | 電子データとして安全に保管、バックアップで災害時にも情報消失を防ぐ | 紙媒体の紛失や破損のリスク回避 |

| ビジュアル情報の記録・共有 | 写真や動画で言葉だけでは伝えにくい情報を記録・共有、より詳細な情報に基づいた質の高いケア提供 | 利用者の表情、皮膚の状態、食事の様子などを記録 |

| データ分析・グラフ化 | 入力情報を自動分析・グラフ化、状態変化の早期発見や客観的データに基づいたケア提供 | 体温、脈拍、血圧などの変化を視覚的に把握 |

| 業務効率の向上 | 上記全てのメリットによる | – |

| ケアの質向上 | 上記全てのメリットによる | – |

まとめ

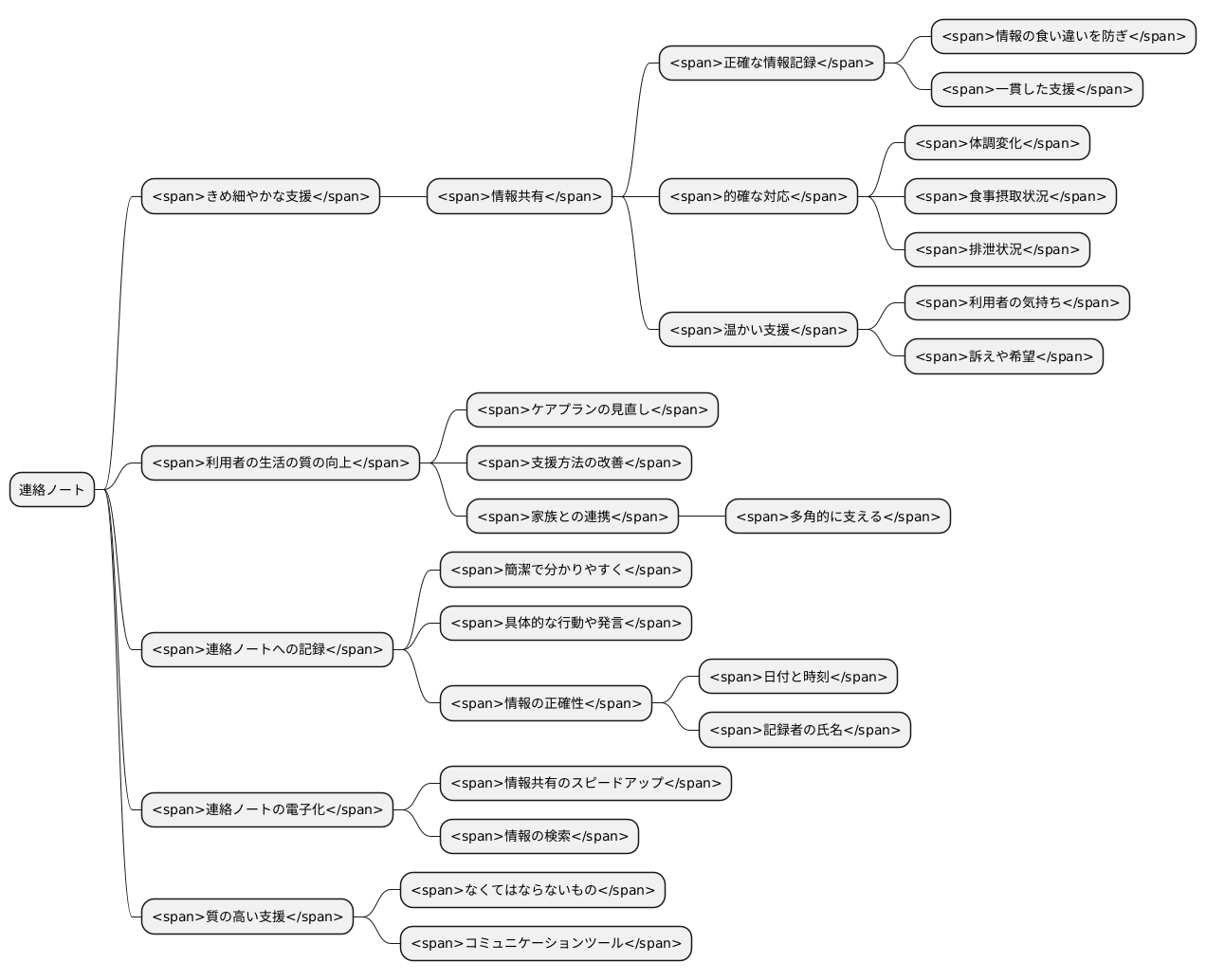

利用者一人ひとりに合わせたきめ細やかな支援を行うためには、関係者間での情報共有が欠かせません。そのための大切な手段の一つが連絡ノートです。連絡ノートは、利用者の日々の様子や変化、提供した支援内容などを記録し、関係者間で共有するための大切な連絡帳です。

連絡ノートに正確な情報を記録することで、担当者間で情報の食い違いを防ぎ、利用者に合った一貫した支援を提供することができます。例えば、利用者の体調の変化や、食事の摂取状況、排泄の状況などを具体的に記録することで、次の担当者は的確な対応をすることができます。また、利用者の訴えや希望なども記録することで、利用者の気持ちを汲み取った温かい支援につながります。

連絡ノートの効果的な活用は、利用者の生活の質の向上に大きく貢献します。日々の記録を振り返ることで、利用者の状態の変化を把握し、ケアプランの見直しや支援方法の改善につなげることができます。また、家族との連絡事項も記録することで、家族との連携も円滑になり、利用者を多角的に支える体制を築くことができます。

連絡ノートへの記録は簡潔で分かりやすく、事実を客観的に書くことが大切です。主観的な意見や推測ではなく、具体的な行動や発言を記録するようにしましょう。また、日付と時刻、記録者の氏名も必ず明記することで、情報の正確性が保たれます。最近では連絡ノートの電子化も進んでおり、情報共有のスピードアップや情報の検索が容易になるなど、多くの利点があります。今後も更なる普及が期待されます。

連絡ノートは、単なる記録ツールではありません。利用者と家族、そして支援者をつなぐ大切なコミュニケーションツールであり、質の高い支援を提供するためのなくてはならないものです。