生活の質を高めるということ

介護を学びたい

先生、「クオリティ・オブ・ライフ」って、病気の治療とどう関係があるんですか?よくわからないんです。

介護の研究家

いい質問だね。たとえば、がんなどの治療で、病気を治すことだけを考えると、強い薬を使って早く治す方法を選ぶかもしれない。でも、その強い薬のせいで、後から体に別の問題が出てきて、生活がしづらくなってしまうこともあるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。つまり、治療によって病気が治っても、副作用で生活が不便になったら意味がないということですね。

介護の研究家

その通り!「クオリティ・オブ・ライフ」を考えるということは、治療した後も、その人らしく、快適に生活を送れるようにすることを大切に考えるということなんだ。だから、病気を治すだけでなく、治療による後遺症や生活への影響も考えて、治療方法を選ぶことが大切なんだよ。

クオリティ・オブ・ライフとは。

「介護」と「介助」について、『生活の質』(クオリティ・オブ・ライフ)という用語と関連づけて説明します。『生活の質』とは、その人らしく生き生きと暮らせるようにすることを目指す医療の考え方です。病気を治すことだけが目的ではなく、治療による後遺症や副作用なども考慮して、治療後も普段通りの生活を送れるように配慮した治療を行うことが大切です。例えば、がんの治療で使われる抗がん剤は、腎臓や肝臓などの臓器に負担がかかり、後遺症が残る場合があります。また、手術による傷跡なども、その後の生活に影響を与える可能性があります。これらの副作用や後遺症によって、『生活の質』が下がってしまう場合もあるのです。最近では、病気が治った後も、できる限り普段通りの生活に戻れるように配慮した治療法を選ぶことが重視されています。このような治療法を、『生活の質』を考えた治療と言います。

クオリティ・オブ・ライフとは

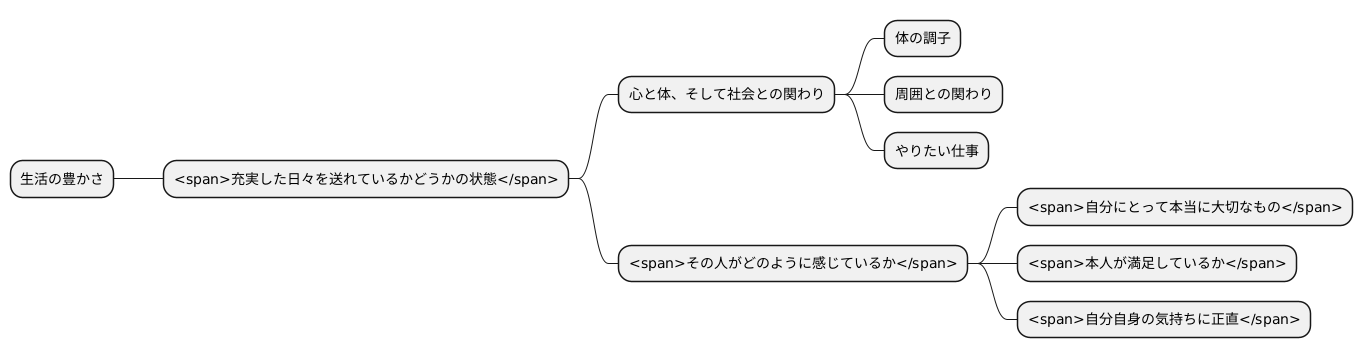

人が生きていく上で大切にしているもの、考え方、人生の目標といったものは、一人ひとり異なっています。これらを踏まえて、充実した日々を送れているかどうかの状態を指すのが、生活の質、人生の質、生命の質と訳される「生活の豊かさ」です。これは、体の調子が良い、お金がたくさんあるといったことだけを意味するのではなく、心と体、そして社会との関わりといった様々な面から見て、その人にとってどれほど満足し、幸せを感じているかを総合的に表すものです。

例えば、体の調子は良くても、周りの人とあまり関わることがなく、寂しいと感じている人や、お金には困っていなくても、やりたい仕事に就けず、不満を抱えている人は、生活の豊かさを実感しているとは言えないでしょう。また、生活の豊かさは、数字などで簡単に測れるものではありません。その人がどのように感じているかが大きな影響を与えます。ですから、同じような状況に置かれていても、人によって感じ方が大きく異なることはよくあることです。

自分にとって本当に大切なものは何かを理解し、それに向かって努力していくことが重要です。周りの人がどんなに良いと思っていても、本人が満足していなければ、その人にとって生活が豊かであるとは言えません。周りの意見に流されることなく、自分自身の気持ちに正直になり、より良い日々を送るために何をすべきかを考えることが、生活の豊かさを高める第一歩と言えるでしょう。

医療における重要性

医療において、生活の質は治療方針を決める上で大変重要となっています。従来の医療は病気を治すことに重点を置いていましたが、近年は病気を治すだけでなく、治療後も患者が自分らしく生き生きとした生活を送れるよう、生活の質を重視した治療が求められています。

例えば、がん治療では、がん細胞を完全に取り除くことが最優先と考えられてきました。しかし、抗がん剤治療などの副作用によって、日常生活に支障が出てしまうこともあります。強い薬を使って病気を治せても、生活の質が落ちてしまっては意味がありません。そこで、患者の年齢や体力、生活の状況、そして何を大切に考えているのかなどをよく理解し、副作用の少ない治療法を選択したり、苦痛を和らげる治療を積極的に取り入れるなど、生活の質を保ち、高めながら治療を進めることが大切になっています。

また、長く続く病気を抱える患者にとっても、生活の質を保ち、高めることは重要な課題です。病気と付き合いながら、いかに日々の生活を充実させ、自分らしい生活を送れるかが大切です。そのため、医療に携わる人たちは、患者の身体の世話だけでなく、心の支えや社会的な手助けにも力を入れる必要があります。患者が地域社会で孤立することなく、自分らしく生活できるよう支援することが重要です。

生活の質を重視した医療は、患者にとってより良い治療を提供するために欠かせない視点です。医療に携わる人たちは、常に患者の立場に立ち、身体的、精神的、社会的な面を総合的に見て、患者一人ひとりに合った最良の治療を提供していく必要があります。患者が安心して治療を受け、自分らしい生活を送れるよう、医療の質の向上に努めることが大切です。

| 従来の医療 | 生活の質を重視した医療 |

|---|---|

| 病気を治すことに重点 | 病気を治すだけでなく、治療後も患者が自分らしく生き生きとした生活を送れるよう配慮 |

| がん治療ではがん細胞を完全に取り除くことが最優先 | 患者の年齢や体力、生活の状況、価値観などを考慮し、副作用の少ない治療法を選択したり、苦痛を和らげる治療を積極的に取り入れる |

| – | 長く続く病気を抱える患者にとって、病気と付き合いながら、いかに日々の生活を充実させ、自分らしい生活を送れるかを重視 |

| – | 患者の身体の世話だけでなく、心の支えや社会的な手助けにも注力 |

介護における役割

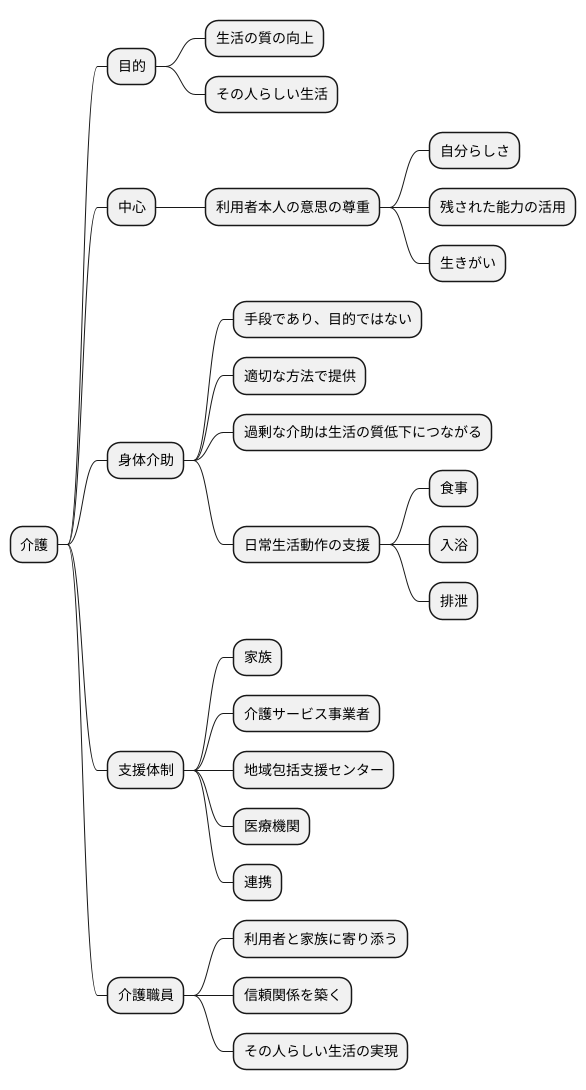

高齢化が進む中で、「介護」はますます重要な課題となっています。介護とは、加齢や病気、障がいなどによって日常生活に支障がある方を支えることです。その目的は、単に身体的な世話をするだけではなく、その人らしい生活を送り、生活の質を高めることにあります。そのためには、心身の状況、生活環境、そして大切にしていることなどを理解し、一人ひとりに合わせた丁寧な支援が必要です。

介護の中心となるのは、利用者本人の意思を尊重することです。どんな状況にあっても、その人が「自分らしく」いられるように支えることが大切です。自分でできることは、できる限り自分で行えるよう促し、残された能力を最大限に活かせるように支援します。また、趣味や楽しみ、社会とのつながりを大切にし、生きがいを見出せるように援助することも重要です。

身体的な介助も、介護の大切な要素です。食事、入浴、排泄などの日常生活動作を支援することで、利用者の身体的な負担を軽減し、清潔を保ち、健康状態を維持することに繋がります。しかし、介助はあくまでも手段であり、目的ではありません。過剰な介助は、利用者の自立心を損ない、かえって生活の質を低下させる可能性があります。常に利用者の状態を観察し、必要な介助を適切な方法で提供することが求められます。

介護は、家族だけでは支えきれない場合が多いです。そのため、介護サービス事業者や地域包括支援センター、医療機関など、様々な関係機関と連携しながら、利用者にとって最適な支援体制を築くことが大切です。介護職員は、利用者と家族の心に寄り添い、信頼関係を築きながら、その人らしい生活の実現に向けて、力を尽くすことが求められます。

生活の質の評価

生活の質、つまり、その人らしく充実した日々を送れているかどうかの評価は、とても大切です。この評価は、数字やデータといった目に見える情報だけで判断できるものではありません。一人ひとりの感じ方、考え方が何よりも重要だからです。しかし、現状をきちんと理解し、何が必要なのかを明らかにするためには、ある程度の客観的な基準も必要となります。

そこで、様々な評価の手法が作られ、医療や介護の現場で使われています。これらの手法は、体の動きやすさ、心の状態、周りの人との関わりなど、様々な側面から生活の質を評価できるように工夫されています。例えば、歩いたり、食事をしたりといった日常生活の動作がどれくらいスムーズに行えるか、気持ちは安定しているか、落ち込んだりしていないか、家族や友人と良好な関係を築けているか、といった点を確認します。

これらの評価の手法を使うことで、利用者の方の状態を客観的に把握し、その方に合った適切な支援計画を作る助けとなります。また、時間とともに変化していく状態を記録することで、行っている支援の効果がどれくらい出ているのかを確かめることもできます。例えば、以前に比べて笑顔が増えた、活動的になったといった変化があれば、支援内容が効果を発揮していると言えるでしょう。

ただし、これらの手法はあくまでも補助的な手段であり、数字の結果だけでその方の生活の質を判断してはいけません。数字には表れない、気持ちの変化や日々の暮らしの様子を注意深く観察し、表情、言葉、行動などから、その人らしい生活を送れているかを総合的に判断することが重要です。常に利用者の方の気持ちを尊重し、寄り添う姿勢を忘れないようにしましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 生活の質の評価の重要性 |

|

| 客観的基準の必要性 | 現状を理解し、必要なことを明確にするために客観的な基準が必要 |

| 評価の手法 |

|

| 評価の活用 |

|

| 注意点 |

|

私たち自身の生活の質

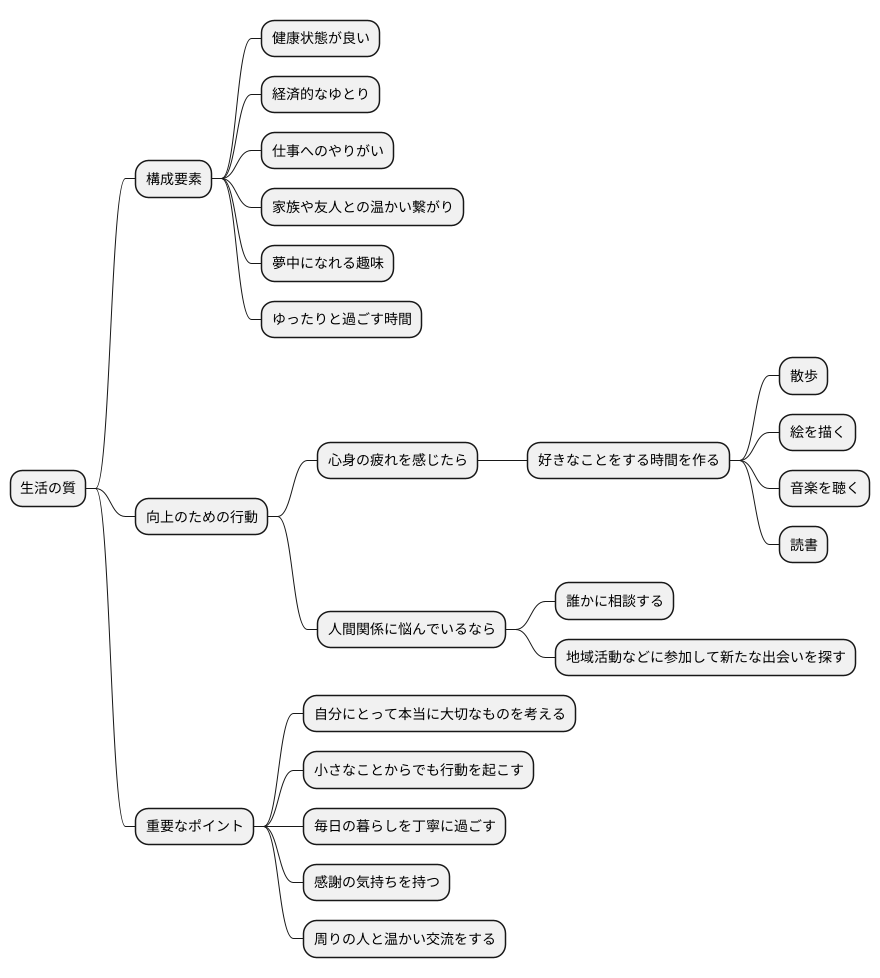

「生活の質」とは、一人ひとりが日々の暮らしの中で感じる満足感や幸福感を意味します。これは、医療や介護の現場に限らず、私たち自身の日常にも深く関わっています。健康状態が良いことはもちろん大切ですが、経済的なゆとりだけが「生活の質」を決めるわけではありません。仕事へのやりがい、家族や友人との温かい繋がり、夢中になれる趣味、ゆったりと過ごす時間など、様々な要素が複雑に絡み合い、一人ひとりの「生活の質」を形作っています。

自分にとって本当に大切なものは何か、じっくりと考えてみることが大切です。仕事に追われる日々の中で、ふと立ち止まり、「今のままで本当に良いのだろうか」と自問自答することもあるでしょう。もし、心身の疲れを感じているなら、休日に好きなことをする時間を作ってみてください。散歩に出かけたり、絵を描いたり、音楽を聴いたり、読書に耽ったり。

心から楽しめることを見つけることで、心と体のバランスを取り戻し、「生活の質」を高めることができるはずです。また、人間関係に悩んでいる人もいるかもしれません。誰かに話を聞いてほしい、気持ちを分かってほしいと願うのは自然なことです。信頼できる人に相談したり、地域活動などに参加して新たな出会いを求めてみるのも良いでしょう。人との繋がりは、時に大きな支えとなり、生きる喜びや心の豊かさにつながります。

「生活の質」は、人生をより豊かにするために欠かせない要素です。自分自身の「生活の質」を高めるために、小さなことからでも行動を起こしてみましょう。毎日の暮らしを丁寧に過ごすこと、感謝の気持ちを持つこと、そして周りの人と温かい交流をすること。こうした心がけが、より充実した人生へと繋がっていくはずです。