通し夜勤の負担軽減策

介護を学びたい

先生、「通し夜勤」って、日勤と夜勤を続けて勤務するって意味ですよね?夜勤だけじゃなくて、日勤も入るってどういうことですか?

介護の研究家

そうだね、通し夜勤は日勤と夜勤を続けて勤務する連続勤務のことだよ。例えば、朝9時から夕方5時まで日勤をして、そのまま夜10時から翌朝6時まで夜勤をする勤務形態だね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、日勤が終わって家に帰らず、そのまま夜勤に入るってことですね。かなり大変そうですね…。

介護の研究家

そうだよ。体力的にも精神的にも負担が大きい勤務形態だから、労働時間や休憩時間などの管理がしっかり行われる必要があるんだ。

通し夜勤とは。

『通し夜勤』とは、日勤と夜勤を続けて働く、つまり昼の勤務と夜の勤務を続けて行う勤務のことです。

通し夜勤とは

通し夜勤とは、昼間の勤務(日勤)を終えた後、そのまま夜間の勤務(夜勤)に入り、翌朝まで働く勤務形態です。つまり、一晩中働き続けることを意味します。

主に、病院や介護施設など、24時間体制で人々の生活を支える現場で採用されています。これらの現場では、常に誰かが勤務している必要があり、利用者の方々に切れ目のないサービスを提供するために、通し夜勤は重要な役割を担っています。特に、近年深刻化する人材不足の解消や、業務の引き継ぎをスムーズに行うためにも、通し夜勤は有効な手段として位置づけられています。

しかし、通し夜勤は労働時間が非常に長くなるため、そこで働く人々の心身への負担は無視できません。長時間労働は、集中力の低下や判断力の鈍化を招き、医療ミスや介護事故のリスクを高める可能性があります。また、睡眠不足や疲労の蓄積は、健康を損なう大きな要因となり、生活リズムの乱れや免疫力の低下にもつながります。

そのため、通し夜勤を行う事業者は、そこで働く人々の健康を守り、働きやすい環境を作るための対策が必要です。十分な休憩時間や仮眠時間を確保することはもちろん、夜勤明けの休息を十分に取れるように、次の勤務開始時刻までの間隔(勤務間インターバル)を適切に設定することも重要です。労働基準法などの法律を遵守することは当然のこと、それぞれの職員の生活状況や健康状態に配慮した、柔軟な勤務体制の構築が求められています。無理のない勤務体制を作ることで、職員の健康を守り、より質の高いサービス提供体制を維持することができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 日勤後にそのまま夜勤に入り、翌朝まで働く勤務形態 |

| 特徴 | 一晩中働き続ける、労働時間が非常に長い |

| メリット | 24時間体制の維持、人材不足解消、業務引き継ぎの円滑化 |

| デメリット | 心身への負担大、医療ミス・介護事故のリスク増加、健康問題(睡眠不足、疲労蓄積、生活リズムの乱れ、免疫力低下) |

| 必要な対策 | 十分な休憩・仮眠時間の確保、適切な勤務間インターバルの設定、労働基準法の遵守、職員の状況に配慮した柔軟な勤務体制の構築 |

通し夜勤のメリット

夜勤体制にはいくつかの種類がありますが、その一つに「通し夜勤」という勤務形態があります。通し夜勤とは、一人の職員が夜勤帯をすべて担当する勤務形態を指します。この勤務形態は、事業者側、そして利用者側双方に幾つかの利点をもたらします。

まず、事業者側にとって大きなメリットは、人材確保の面での優位性です。介護業界は慢性的な人手不足に悩まされています。24時間体制でサービスを提供するには、日勤と夜勤の職員をそれぞれ配置する必要がありますが、通し夜勤を導入することで、必要な職員数を減らすことができます。これは、採用活動の負担軽減に繋がり、限られた人員で効率的なサービス提供を可能にします。

次に、業務の引き継ぎ回数を減らせる点も大きなメリットです。通常、日勤と夜勤の交代時には、申し送りや記録の確認など、業務の引き継ぎが発生します。しかし、この引き継ぎの際に、情報伝達の漏れやミスが起こる可能性も否定できません。通し夜勤であれば、夜勤帯を通して一人の職員が担当するため、引き継ぎの回数が大幅に減り、情報伝達ミスなどのリスクを軽減できます。結果として、業務の効率化と安全性の向上に繋がります。

さらに、利用者側にとってもメリットがあります。担当職員が変わらないことで、利用者は安心感を得やすくなります。特に、環境の変化に敏感な方や、認知症の高齢者にとっては、顔なじみの職員が夜間も継続してケアを行うことで、精神的な安定に繋がり、より質の高いケアを受けられることに繋がります。

このように、通し夜勤は事業者と利用者の双方にとって多くの利点を持つ勤務形態と言えるでしょう。

| 立場 | メリット | 説明 |

|---|---|---|

| 事業者 | 人材確保の優位性 | 夜勤職員数を減らし、採用活動の負担を軽減できる。 |

| 業務の引き継ぎ回数の減少 | 情報伝達ミスなどのリスクを軽減し、業務の効率化と安全性の向上に繋がる。 | |

| 業務の効率化と安全性の向上 | 引き継ぎ回数の減少により、情報伝達ミス等のリスク軽減につながる。 | |

| 利用者 | 安心感の向上 | 担当職員が変わらないため、利用者は安心感を得やすく、質の高いケアに繋がる。 |

通し夜勤のデメリット

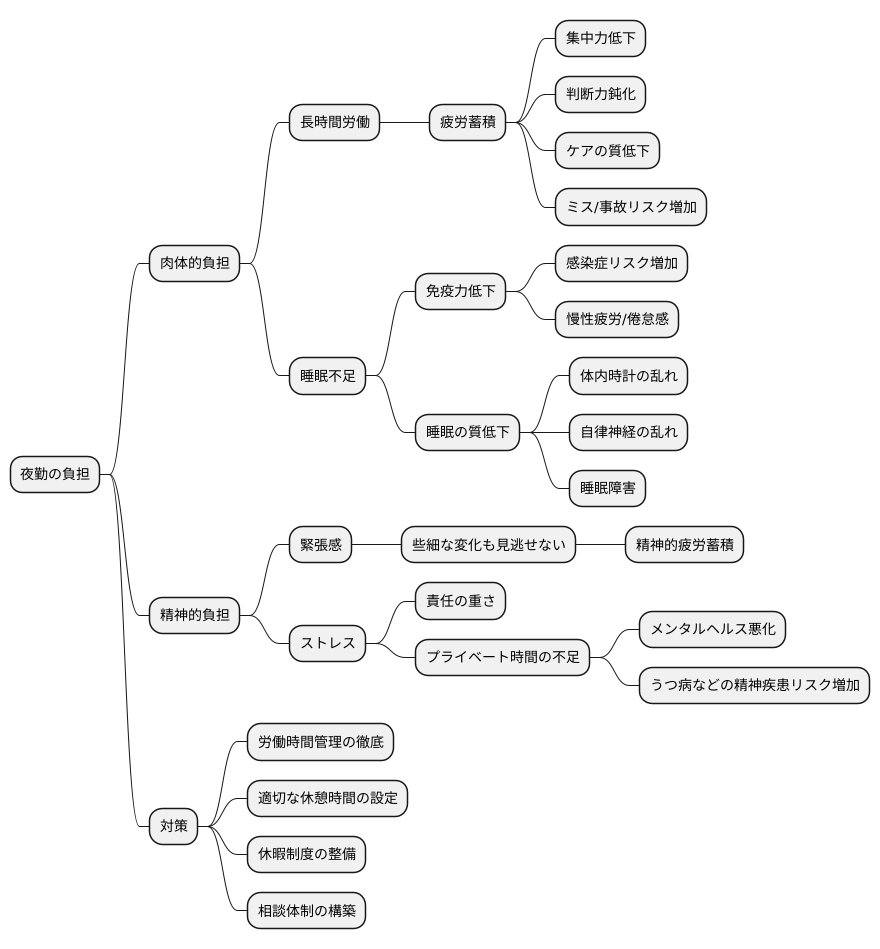

夜勤、特に通し夜勤は、介護や介助の現場で働く職員にとって心身ともに大きな負担となる可能性があります。長時間労働による疲労の蓄積は、集中力の低下や判断力の鈍化を招き、ケアの質の低下や業務上のミス、事故のリスクを高めます。一晩中、利用者の状態に気を配り続けなければならない緊張感は、想像以上に重くのしかかります。些細な変化も見逃せないため、精神的な疲労も蓄積していくのです。

睡眠不足は免疫力の低下にもつながります。抵抗力が弱まり、風邪などの感染症にかかりやすくなるだけでなく、慢性的な疲労感や倦怠感に悩まされることもあります。健康を損なえば、仕事はもちろん、日常生活にも支障をきたす可能性があります。さらに、不規則な生活リズムは体内時計を狂わせ、自律神経の乱れや睡眠障害を引き起こす可能性があります。日中、しっかりと休息を取ろうとしても、なかなか寝付けなかったり、眠りが浅かったりするなど、睡眠の質が低下してしまうのです。このような状態が続くと、心身の不調につながり、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼします。

長時間労働による肉体的な疲労だけでなく、精神的なストレスも増大します。常に緊張状態にあること、責任の重さ、そしてプライベートな時間が確保しづらいことなどが、ストレスの一因となります。仕事と生活のバランスが崩れ、メンタルヘルスの悪化につながる可能性も懸念されます。うつ病などの精神疾患を発症するリスクも高まります。

職員の健康を守るためには、事業者側の対策が不可欠です。労働時間管理の徹底、適切な休憩時間の設定、休暇制度の整備、そして、職員が安心して相談できる体制の構築など、様々な取り組みが必要です。夜勤に従事する職員の負担を軽減し、健康を維持できるよう、職場環境の改善に努めることが重要です。

労働基準法の遵守

労働基準法は、働く人々の権利を守り、健康で安全な労働環境を確保するために定められた大切な法律です。特に、介護や介助といった長時間労働になりやすい職場では、この法律を正しく理解し、遵守することが非常に重要です。夜勤を伴う事業所では、労働時間や休憩時間、休日などに関する規定をより一層注意深く確認し、適切な運用を心がけなければなりません。

労働基準法では、労働時間を適切に管理することが求められています。決められた労働時間を超えて働かせることは違法であり、職員の健康を害するだけでなく、事業者自身も罰則の対象となる可能性があります。夜勤を含む労働時間の上限を把握し、それを超えないように勤務体制を組むことが大切です。また、労働時間中には法定で定められた休憩時間を必ず与えなければなりません。休憩時間は、心身のリフレッシュを図るために必要不可欠なものです。

さらに、週に1日以上の休日、または4週間で4日以上の休日を与えることも、労働基準法で定められています。職員が十分な休息をとれるように、休日の付与についても適切な管理が必要です。時間外労働や深夜労働が発生する場合は、割増賃金を支払うことも法律で義務付けられています。割増賃金の計算方法を正しく理解し、適切に支払うようにしましょう。

労働基準監督署は、事業所が労働基準法を遵守しているかを定期的に調査しています。調査や指導が入った際に、法令違反が判明すれば、事業者は罰則を受けることになります。また、労働契約の内容も労働基準法に適合しているかどうかを確認する必要があります。もし、労働基準法の解釈や適用に不明な点がある場合は、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家の助言を受けることで、より安心して事業を運営することができます。適切な労働環境を整備することは、職員の健康と安全を守り、より良い職場環境を作る上で欠かせないものです。事業者は、労働基準法を遵守し、働きやすい環境づくりに積極的に取り組む必要があります。

| 労働基準法の要点 | 詳細 |

|---|---|

| 労働時間 | 法定労働時間を超えて働かせてはいけない。夜勤を含む労働時間の上限を把握し、それを超えない勤務体制を組む。 |

| 休憩時間 | 法定の休憩時間を必ず与える。 |

| 休日 | 週に1日以上の休日、または4週間で4日以上の休日を与える。 |

| 割増賃金 | 時間外労働や深夜労働には割増賃金を支払う。 |

| 労働契約 | 労働契約の内容が労働基準法に適合しているか確認する。 |

| 相談窓口 | 労働基準法の解釈や適用に不明な点があれば、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談する。 |

| 監督機関 | 労働基準監督署が定期的に調査を実施。法令違反があれば罰則あり。 |

健康管理の重要性

夜勤を続けて行う職員にとって、健康を保つことはとても大切です。長時間働き、昼夜逆転の生活を送ることは、体と心に大きな負担をかけ、健康を損なう危険性を高めます。健康を維持するためには、バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動を心がける必要があります。

まず、食事は体のエネルギー源となるため、しっかりと栄養を摂ることが重要です。肉や魚、野菜、果物など様々な食品を組み合わせて、偏りのない食事を心がけましょう。特に、夜勤中は生活リズムが乱れがちなので、規則正しい時間に食事を摂るように意識することが大切です。次に、睡眠は体の疲れを癒し、心身を回復させるために欠かせません。夜勤明けはしっかりと睡眠時間を確保し、体のリズムを整えることが重要です。質の高い睡眠をとるために、寝る前にカフェインを摂らない、寝室を暗く静かに保つなど、睡眠環境を整える工夫も有効です。

さらに、適度な運動も健康維持に不可欠です。軽い散歩やストレッチなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。運動はストレス解消にも効果的です。そして、定期的な健康診断も忘れず受診しましょう。健康診断の結果を基に、生活習慣を見直したり、必要に応じて病院で診察を受けたりすることで、健康状態を保ち、改善につなげることができます。

事業者側も、職員の健康管理を支える必要があります。健康診断の費用補助や健康相談窓口の設置など、具体的な取り組みを行うことが大切です。また、心の健康を守ることも重要です。ストレスの度合いを測る検査を実施したり、相談できる体制を整えたりすることで、心の健康を保つための対策が必要です。職員が安心して働ける環境を作ることで、健康状態を良くし、より質の高い仕事に繋げることができるでしょう。

| 項目 | 詳細 | 対象 |

|---|---|---|

| 食事 | バランスの良い食事を心がける 規則正しい時間に食事を摂る |

職員 |

| 睡眠 | 十分な睡眠時間を確保する 質の高い睡眠をとるための環境づくり |

職員 |

| 運動 | 適度な運動を習慣づける (軽い散歩、ストレッチなど) |

職員 |

| 健康診断 | 定期的な健康診断の受診 | 職員 |

| 費用補助 | 健康診断の費用補助 | 事業者 |

| 相談窓口 | 健康相談窓口の設置 | 事業者 |

| ストレスチェック | ストレスの度合いを測る検査を実施 | 事業者 |

| 相談体制 | 相談できる体制を整える | 事業者 |

| 職場環境 | 安心して働ける環境を作る | 事業者 |

負担軽減のための対策

夜勤、特に通し夜勤は、心身ともに大きな負担がかかります。この負担を少しでも軽くするためには、様々な工夫が必要です。まず労働時間の短縮は、効果的な方法の一つです。長い時間働き続けると、疲れがたまり、集中力も欠けてしまいます。勤務時間を短くすることで、体と心の負担を軽くし、より良い仕事につなげることができます。人員を増やす、シフトを工夫するなど、様々な方法で労働時間を調整することが大切です。

適切な休憩も、疲れをためないためには欠かせません。短い休憩時間でも、しっかりと休むことで、集中力を維持し、仕事の質を高めることができます。休憩室を快適な環境に整えたり、仮眠を取れるようにベッドなどを用意するなど、事業者側も環境づくりに力を入れる必要があります。しっかりと休むことで、次の仕事への活力を取り戻すことができます。

勤務と勤務の間隔を十分にとることも重要です。前の勤務の疲れが残ったまま次の勤務に入ると、疲れがどんどんたまってしまいます。十分な間隔を空けることで、しっかりと体を休め、心もリフレッシュすることができます。シフトを作る際には、この間隔をきちんと確保することが大切です。

その他にも、栄養バランスのとれた食事を提供することも、健康を維持し、夜勤の負担を軽減するために役立ちます。また、仮眠室の環境整備など、働く人が快適に過ごせる環境を作ることも大切です。一人ひとりの健康状態や仕事の状況を把握し、それぞれの状況に合わせた対策を行うことで、より効果的に負担を軽減することができます。一人ひとりが無理なく働ける環境を作ることで、より良い介護サービスを提供することにつながります。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 労働時間の短縮 | 人員増加、シフト工夫などで勤務時間を短くし、心身の負担軽減 |

| 適切な休憩 | 短い休憩時間でもしっかりと休息し、集中力維持。快適な休憩室環境の整備(仮眠用ベッドなど) |

| 勤務間隔の確保 | 十分な間隔を設け、疲労回復とリフレッシュ |

| 栄養バランスのとれた食事 | 健康維持と負担軽減 |

| 快適な環境整備 | 仮眠室など、働く人が快適に過ごせる環境作り |