圧迫骨折:知っておくべき知識と対策

介護を学びたい

先生、「圧迫骨折」って、高齢者だと軽い動作でもなるってホントですか?くしゃみとかでもなるんですか?

介護の研究家

そうだよ。高齢者の場合、骨が弱くなっていることが多く、くしゃみや尻もちといった普段の動作でさえ、圧迫骨折を引き起こすことがあるんだ。特に、骨粗しょう症の人は骨折しやすくなるね。

介護を学びたい

骨が弱くなる以外に、他に原因はあるんですか?

介護の研究家

もちろん。骨が弱くなる以外にも、転んだり、高いところから落ちたりといった外傷が原因で圧迫骨折になることもあるよ。高齢者以外でも、強い衝撃を受ければ圧迫骨折になる可能性はあるんだ。

圧迫骨折とは。

『骨がつぶれること』(正式には「圧迫骨折」と言います)について説明します。骨がつぶれるとは、骨が縦方向に押しつぶされるように折れることで、ケガや骨がもろくなることが原因で起こります。いくつも骨がつぶれた状態が長く続くと、まっすぐ立つのが難しくなる場合も多いです。特に、ご高齢の方の場合は、「物を持ち上げる」「腰を曲げる」「くしゃみをする」「腰をひねる」「しりもちをつく」といった、普段の何気ない動作でも、背骨の骨がつぶれてしまうことがあります。痛みとともに急に起こることもあります。治療としては、骨がもろくなる病気に対してカルシトニンという薬を使ったり、コルセットや痛み止め、リハビリなどで痛みを軽くする方法と、変形した背骨に樹脂を注入して痛みを少なくする手術などがあります。

圧迫骨折とは

圧迫骨折は、骨が上から下へと押しつぶされるように折れることを指します。特に、私たちの体を支える柱である背骨に起こりやすい骨折です。背骨はたくさんの小さな骨が積み重なってできていますが、この骨の一つ一つがつぶれてしまうのです。

この圧迫骨折は、骨がもろくなっている高齢の方に多く見られます。骨の強さを保つ大切な要素であるカルシウムやビタミンDが不足したり、女性ホルモンの減少による骨粗鬆症などが原因で骨が弱くなると、ちょっとした刺激でも骨折しやすくなります。例えば、くしゃみをしたり、軽く尻もちをついたり、少し重い物を持ち上げただけでも、骨が耐えられずに折れてしまうことがあるのです。

若い方でも、交通事故などの強い衝撃や、高いところからの転落などで圧迫骨折を起こす可能性はあります。しかし、高齢になると骨の密度が自然と減っていくため、骨折のリスクはさらに高まります。

圧迫骨折の怖いところは、初期段階ではあまり痛みを感じない場合もあることです。そのため、骨折に気づかずに放置してしまうと、背骨の変形が進んで姿勢が悪くなったり、曲がった背骨が神経を圧迫してしまい、しびれや麻痺といった深刻な症状が現れることもあります。

少しでも体に異変を感じたら、すぐに医療機関を受診することが大切です。早期に発見し、適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぎ、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。また、日頃からバランスの良い食事や適度な運動を心がけ、骨を丈夫に保つことも、圧迫骨折の予防に繋がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 骨が上から下へと押しつぶされるように折れる骨折。特に背骨に発生しやすい。 |

| 好発層 | 高齢者(骨粗鬆症などにより骨がもろくなっている) |

| 原因 |

|

| 誘因 | くしゃみ、軽い尻もち、重い物を持ち上げるなど、軽微な刺激 |

| 危険性 | 初期段階では痛みを感じない場合があり、放置すると背骨の変形、神経圧迫によるしびれや麻痺などの重篤な症状につながる可能性がある。 |

| 早期発見・治療の重要性 | 症状の悪化を防ぎ、日常生活への影響を最小限に抑えるために、異変を感じたらすぐに医療機関を受診することが重要。 |

| 予防 | バランスの良い食事、適度な運動など、骨を丈夫に保つ生活習慣を心がける。 |

主な症状と原因

圧迫骨折は、背骨を構成する椎体という骨がつぶれるように折れることで起こります。主な症状として、背中の痛みが挙げられます。特に、腰や背中の下部に痛みを感じることが多く、動作時や深呼吸時に痛みが強くなる場合もあります。痛みの程度は人それぞれで、軽い痛みで済むこともあれば、激しい痛みで日常生活に支障をきたすこともあります。

骨折の程度や場所によっては、神経が圧迫されることがあります。これにより、手足のしびれや麻痺、感覚の異常といった神経症状が現れることがあります。また、複数の椎体が骨折すると、背骨が変形し、姿勢が悪くなる、身長が縮むといった変化が生じることもあります。背中が丸くなることで、内臓が圧迫され、呼吸がしづらくなったり、食欲不振になることもあります。

圧迫骨折の最も大きな原因は骨粗鬆症です。骨粗鬆症は、骨の量が減り、骨の質が低下することで、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。特に高齢者に多くみられ、女性ホルモンの減少や加齢に伴うカルシウムの吸収低下などが原因で発症します。骨粗鬆症になると、くしゃみや咳といった軽い衝撃でも骨折を起こす可能性があります。

その他にも、転倒や交通事故などの外傷が原因で圧迫骨折が起こることもあります。また、がんが骨に転移した場合にも、骨が弱くなり、圧迫骨折を起こしやすくなります。特に高齢者は骨が弱くなっているため、軽い転倒でも圧迫骨折を起こす危険性が高いため注意が必要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 背骨を構成する椎体がつぶれるように折れること |

| 主な症状 | 背中の痛み(特に腰や背中の下部)、動作時や深呼吸時に悪化、神経圧迫による手足のしびれや麻痺、感覚の異常、複数の椎体骨折による姿勢悪化、身長低下、呼吸困難、食欲不振 |

| 主な原因 | 骨粗鬆症(骨量減少、骨質低下による骨脆弱化)、転倒や交通事故などの外傷、がんの骨転移 |

| その他 | 高齢者は骨が弱いため、軽い転倒でも骨折の危険性が高い |

診断と治療の方法

圧迫骨折の診断は、いくつかの段階を経て行われます。まず患者さんからお話を伺い、痛みの強さやいつから痛み始めたのか、ケガをした覚えがあるかなどを詳しく確認します。同時に、身体診察も行います。背骨の形に変化がないか、押すと痛みがあるかなどを調べます。さらに、画像検査が重要です。レントゲン検査で骨折の有無や場所を確認し、CT検査やMRI検査で骨折の程度や神経が圧迫されているかなどを詳しく調べます。

治療方法は、骨折の程度や患者さんの状態に合わせて決まります。軽い骨折の場合、安静にして痛み止めを飲み、コルセットを付けて背骨を支えるなどの方法で治療します。コルセットは、背骨を固定し、姿勢を良くすることで、痛みを和らげ、さらなる悪化を防ぎます。痛みが強い場合は、神経ブロック注射で痛みを和らげることもあります。神経ブロック注射は、痛みの原因となっている神経に直接薬を注射することで、痛みを一時的に抑える効果があります。

骨折の程度が中程度以上の場合や、神経の症状が出ている場合は、手術が必要になることもあります。代表的な手術方法として、椎体形成術とバルーンカイフォプラスティがあります。これらの手術は、折れた背骨に骨セメントという特殊な材料を注入して、背骨の形を整え、安定させる方法です。骨セメントは、注入後すぐに固まるため、早期に痛みを軽減し、日常生活への復帰を早める効果が期待できます。手術によって、痛みを和らげ、神経の症状を改善させることが目的です。どの治療法を選択するかは、医師が患者さんの状態を総合的に判断して決定します。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 診断 |

|

| 軽度骨折の治療 |

|

| 中程度以上または神経症状がある場合の治療 |

|

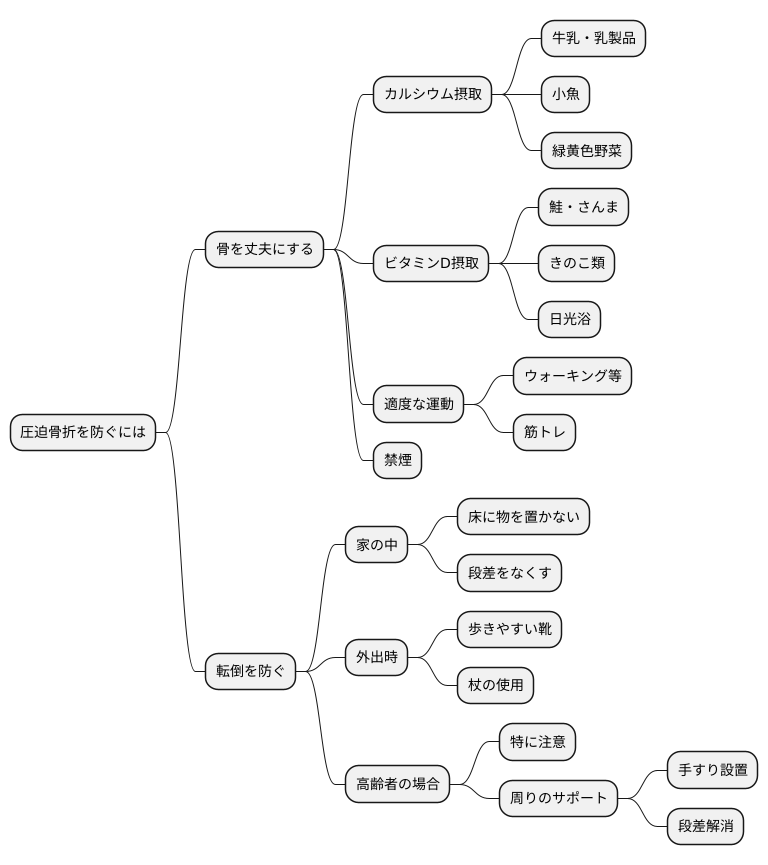

予防のための対策

骨がもろくなることで起こる圧迫骨折を防ぐには、日ごろからの備えが大切です。これは大きく分けて、骨を丈夫にすることと、転倒を防ぐことの二つになります。

まず骨を丈夫にするために、骨を作るもととなる食べ物と、骨を作るのを助ける食べ物をしっかりとる必要があります。骨のもととなるのはカルシウムで、牛乳や乳製品、小魚、緑黄色野菜などに多くふくまれています。骨を作るのを助けるのはビタミンDで、鮭やさんまなどの魚、きのこ類などに多くふくまれています。また、日光を浴びることで体の中でもビタミンDを作ることができますので、天気の良い日は散歩をするのも良いでしょう。

さらに、骨を強くするためには運動も欠かせません。歩く、軽く走るといった体に負担の少ない運動や、筋肉を鍛える運動は、骨に刺激を与えて丈夫にする効果があります。また、たばこは骨を弱くしてしまうので、吸わないようにしましょう。

転倒を防ぐことも、圧迫骨折の予防には重要です。家の中では、床に物を置かないように片付けて、つまずきやすい段差をなくすなど、安全な環境を作りましょう。外出するときは、歩きやすい靴を履き、必要であれば杖を使うなどして、転倒に注意しましょう。特にご高齢の方は、骨が弱くなりがちなので、転倒にはより一層の注意が必要です。周りの方も、手すりを取り付ける、段差をなくすなど、安全な環境を作ることで、高齢の方々を支えていきましょう。

これらの心がけを日ごろから続けることで、圧迫骨折を効果的に防ぎ、健康な生活を送ることができます。

日常生活での注意点

圧迫骨折は、骨がつぶれるように折れることで、多くは背骨に起こります。そのため、日常生活では骨折を悪化させない、また再発を防ぐための注意が必要です。

まず、重いものを持つ、急に体をねじるといった動作は避けましょう。買い物かごを持つ、洗濯物を干す、布団をたたむといった何気ない動作でも、骨折した直後は負担が大きいため、注意が必要です。また、くしゃみや咳でも負担がかかるため、なるべくお腹に力を入れて抑えるようにしましょう。

同じ姿勢を長時間続けることも、体に負担をかけます。特に座りっぱなしは禁物です。デスクワークや読書など、どうしても同じ姿勢が続く場合は、1時間ごとに立ち上がって軽い体操をするなど、こまめに体を動かすようにしましょう。座るときは、背もたれのある椅子を選び、深く腰掛けて背筋を伸ばすことを意識しましょう。床に座る場合は、正座ではなくあぐらをかく方が背骨への負担が少ないです。

睡眠時の姿勢にも気を配りましょう。硬めのマットレスを選び、仰向けで寝るようにします。横向きに寝ると背骨が歪み、痛みが増すことがあります。布団から起き上がる際は、まず横向きになり、それから手を使って上体を起こすようにしましょう。急に起き上がると、背骨に大きな負担がかかります。

入浴は、体を温めて血行を良くし、筋肉の緊張を和らげる効果があるので、積極的に行いましょう。ただし、滑って転倒しないよう、浴室にはマットを敷き、手すりなどを設置しましょう。お湯の温度はぬるめに設定し、長湯は避けてください。

バランスの良い食事も大切です。骨の健康を保つために、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を積極的に摂りましょう。牛乳や乳製品、小魚、緑黄色野菜などがおすすめです。

痛みがある場合は、医師に相談の上、鎮痛剤を服用しましょう。コルセットを装着すると、痛みを和らげ、背骨を支える効果があります。医師の指示に従って使用しましょう。

これらの日常生活での注意点をしっかり守ることで、骨折の治癒を促進し、再発を予防することができます。

| 日常生活の注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 重いものを持つ・急な動作 | 買い物かご、洗濯物、布団の上げ下ろしなど、何気ない動作でも負担がかかるため注意。くしゃみや咳も要注意。 |

| 長時間同じ姿勢 | 特に座りっぱなしは厳禁。1時間ごとに軽い体操など、こまめに体を動かす。椅子に座る際は背もたれに深く腰掛け、背筋を伸ばす。床に座る際はあぐらがおすすめ。 |

| 睡眠時の姿勢 | 硬めのマットレスを選び、仰向けで寝る。横向きは避ける。起き上がる際は横向きになり、手で上体を支えてゆっくり起き上がる。 |

| 入浴 | 血行促進、筋肉の緊張緩和に効果的。滑り止めマットや手すりを設置し、転倒防止を徹底。ぬるめのお湯で長湯は避ける。 |

| バランスの良い食事 | カルシウム、ビタミンDを多く含む食品(牛乳、乳製品、小魚、緑黄色野菜など)を積極的に摂取する。 |

| 痛みへの対処 | 医師に相談し、鎮痛剤を服用。コルセット装着も有効。 |