インフォーマルサービス:支え合いの輪

介護を学びたい

先生、『インフォーマルサービス』って、よく聞くんですけど、何のことか教えてください。

介護の研究家

簡単に言うと、家族や近所の人、ボランティアの人などが行う介護のことだよ。役所や施設、病院などが行う介護ではないんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、例えば、おじいちゃんがおばあちゃんの介護をしているのは、インフォーマルサービスってことですね。

介護の研究家

その通り!まさにインフォーマルサービスの例だね。役所や病院ではない、家族による介護だからね。反対に、介護施設や病院の職員による介護は『フォーマルサービス』と呼ばれるよ。

インフォ―マルサービスとは。

『インフォーマルサービス』とは、家族や近所の人、ボランティアなど、役所や施設、病院以外の人たちによる介護サービスのことです。別の言い方をすれば、非公式なサービスとも言います。反対に、役所や施設、病院といった公的な機関による介護サービスは『フォーマルサービス』と呼ばれ、公式なサービスとなります。この言葉は『介護』と『介助』に関する用語です。

インフォーマルサービスとは

『インフォーマルサービス』とは、家族や地域の人、ボランティアなど、国や自治体、施設や病院といった公的な機関以外が担う介護のサービスのことを指します。非公式サービスと呼ばれることもあります。

具体的には、家族による食事の世話や入浴の手伝い、近所の人による買い物代行や話し相手、ボランティア団体による送迎サービスやレクリエーション活動などが挙げられます。これらのサービスは、正式な制度や契約に基づいて提供されるものではなく、それぞれの関係性や親切心によって行われる点が特徴です。

インフォーマルサービスは、介護が必要な人にとって、日常生活の支援や心の支えとなるだけでなく、社会とのつながりを保つ上でも大切な役割を担っています。例えば、毎日決まった時間に近所の人と話すことで、孤独感を和らげ、社会とのつながりを意識することができます。また、ボランティア団体が企画する外出やイベントに参加することで、気分転換になり、新たな人間関係を築く機会にもつながります。

インフォーマルサービスは、介護をする家族にとっても、負担を軽くし、心の安定を保つ助けとなります。家族だけで介護を担う場合、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。近所の人が時々買い物に行ってくれる、ボランティアが週に一度、数時間、話し相手になってくれるだけでも、介護をする家族は休息の時間を確保でき、心にゆとりを持つことができます。

近年、高齢化の進展や核家族化の進行に伴い、インフォーマルサービスの重要性はますます高まっています。高齢者が増え、介護を必要とする人が増える一方で、核家族化が進み、家族だけで介護を担うことが難しくなっています。このような状況の中で、インフォーマルサービスは、公的なサービスだけではカバーしきれない部分を補完する重要な役割を担っています。地域社会全体で高齢者を支える仕組みづくりが求められています。

| インフォーマルサービスとは | 具体例 | メリット | 誰にとってのメリット |

|---|---|---|---|

| 国や自治体、施設・病院といった 公的機関以外が担う介護サービス |

・家族による食事、入浴介助 ・近所の人による買い物代行、話し相手 ・ボランティアによる送迎、レクリエーション |

・日常生活の支援 ・心の支え ・社会とのつながり ・孤独感の緩和 ・新たな人間関係 |

介護が必要な人 |

| ・負担の軽減 ・心の安定 ・休息時間の確保 |

介護をする家族 |

フォーマルサービスとの違い

家庭内で家族や親族、友人、隣人などによって無償で行われる介護をインフォーマルサービスと呼びますが、それに対して公的な機関が提供する介護をフォーマルサービスと呼びます。フォーマルサービスは、市役所や都道府県などの行政機関、介護施設や病院といった公的な機関が提供する公式な介護サービスです。具体的には、自宅に介護職員が訪問してサービスを提供する訪問介護や、日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受ける通所介護、介護施設に入所して、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援や機能訓練を受ける施設サービスなどがあります。これらのサービスは、介護保険制度などの公的な制度に基づいて提供されます。利用にあたっては、要介護認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。また、サービスの利用には、所得に応じて一定の費用負担が発生します。フォーマルサービスの大きな利点は、専門的な知識や技術を持った職員によって提供されるため、質の高いサービスを受けられることです。看護師や介護福祉士、理学療法士などの専門家が、利用者の状態に合わせて適切なケアを提供します。また、サービス内容や提供時間が明確に定められているため、安心して利用することができます。一方で、フォーマルサービスには、利用できるサービスの種類や回数に制限があるため、個々のニーズに完全に対応できない場合があります。利用者の希望するサービスが受けられない場合や、希望する時間帯にサービスが利用できない場合もあります。また、公的な制度に基づいて提供されるため、手続きが複雑な場合もあります。インフォーマルサービスとフォーマルサービスは、それぞれ異なる特徴を持っています。どちらか一方を選ぶのではなく、状況に応じて適切に組み合わせることが重要です。例えば、日中はフォーマルサービスを利用して、夜間や休日は家族が介護を行うなど、両者を補完し合うことで、より負担の少ない、そして効果的な介護を実現することができます。それぞれの長所を活かし、短所を補い合うことで、利用者に最適なケアを提供することが可能となります。

| 項目 | インフォーマルサービス | フォーマルサービス |

|---|---|---|

| 提供者 | 家族、親族、友人、隣人など | 行政機関、介護施設、病院など |

| 費用 | 無償 | 所得に応じて費用負担あり |

| サービス内容 | 多様、個別ニーズに対応可能 | 訪問介護、通所介護、施設サービスなど |

| 質 | 提供者による差が大きい | 専門知識・技術を持った職員による質の高いサービス |

| 時間 | 柔軟な対応可能 | サービス内容、提供時間が明確に定められている |

| 手続き | なし | 要介護認定申請、手続きが複雑な場合も |

| メリット | 柔軟性、個別ニーズへの対応 | 質の高いサービス、安心感 |

| デメリット | 提供者の負担大、質のばらつき | サービスの制限、手続きの複雑さ、費用負担 |

| その他 |

フォーマルサービスと組み合わせることで、より効果的 例:夜間や休日は家族が介護 |

利用者の状況に合わせた最適なケア提供が可能 個々のニーズに完全に対応できない場合も |

インフォーマルサービスのメリット

身近な人からの支えは、心の支えとなる安心感や信頼感を育みます。家族や地域の人々、ボランティアなど、日頃から繋がりを持つ人からの支援は、単なる世話や手伝い以上の温かさを持つものです。気兼ねなく何でも話し合える関係性は、精神的な負担を和らげ、穏やかな気持ちで日々を過ごす助けとなります。

一人ひとりの暮らしぶりや希望に寄り添った、柔軟な対応も大きな利点です。決まった型にはまらない、自由度の高い支援は、それぞれの状況に合わせた細やかな配慮を可能にします。例えば、食事の好みや入浴の時間、趣味活動への参加など、個別のニーズに合わせて柔軟に対応することで、より質の高い生活を送ることができます。

経済的な負担が少ないことも、見逃せない利点です。公的なサービスを受ける際には費用が発生しますが、身近な人からの無償の支援は、家計への負担を軽くします。これは特に、長期間にわたる支援が必要な場合に大きな助けとなります。

しかし、支える側への負担を考えない行動は慎まなければなりません。支援を提供する側にも、それぞれの生活や事情があります。感謝の気持ちを伝える、無理なお願いはしない、できる範囲で手伝いをするなど、お互いを思いやる心遣いが大切です。支えられるだけでなく、支える側にも回るなど、持ちつ持たれつの関係を築くことで、より温かく持続可能な支え合いの輪を広げることができるでしょう。

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| 心の支え | 身近な人からの支援は安心感や信頼感を育み、精神的な負担を和らげる。 |

| 柔軟な対応 | 一人ひとりの暮らしや希望に寄り添い、個別のニーズに合わせた柔軟な支援が可能。 |

| 経済的負担の軽減 | 無償の支援は家計への負担を軽くする。 |

| 注意点 | 支える側への負担を考え、感謝の気持ちや無理のない範囲での協力など、お互いを思いやる必要がある。 |

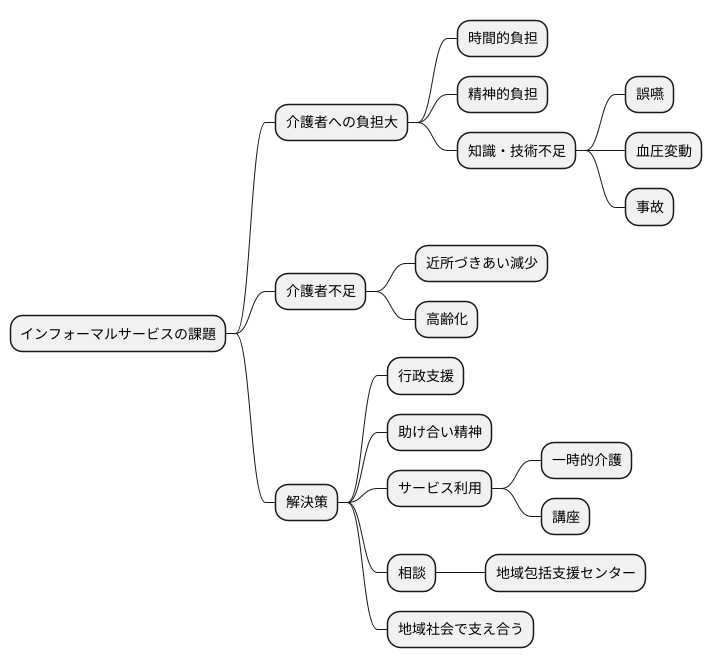

インフォーマルサービスの課題

家庭内や近所づきあいの中で行われる、お金を介さない助け合いの介護、つまりインフォーマルサービスは、介護を支える上で大切な役割を担っています。しかし、その反面、いくつかの難しい問題も抱えています。まず、介護を直接行う人の負担が大きくなってしまうことが挙げられます。家族や親族が介護をすると、どうしても多くの時間を費やすことになり、自由な時間が持てなくなってしまいます。また、精神的な疲れも大きくなってしまうことが少なくありません。さらに、介護に関する知識や技術が十分でない場合には、適切な介護を行うことができず、介護を受ける人の状態が悪化してしまう可能性もあります。

例えば、食事の介助ひとつとっても、食べ物を誤って気管に入れてしまう誤嚥を防ぐには、食べ物の形状や姿勢に気を配る必要があります。また、入浴の介助では、急な温度変化による血圧の変動に注意が必要です。このような専門的な知識がなければ、思わぬ事故につながってしまう危険性があります。

さらに、近年は地域によっては近所づきあいが少なくなっていて、インフォーマルサービスによる助け合いを期待することが難しくなっている地域もあります。高齢化が進むにつれて、介護が必要な人が増えている一方で、介護を担う人が不足しているという深刻な問題も存在します。これらの問題を解決するためには、地域全体で介護を支える仕組みを作っていく必要があります。行政による様々な支援策を充実させることや、地域の人々が互いに助け合う精神を育んでいくことなど、色々な方向からの取り組みが求められています。

介護をする人の負担を軽くするためには、一時的に介護を代わりに行ってくれるサービスや、介護の方法を学ぶための講座などを利用することも有効です。また、地域包括支援センターなどに相談することで、様々な支援制度の情報を得ることができます。周りの人に相談したり、助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。介護を一人で抱え込まず、地域社会全体で支え合う仕組みを作っていくことが大切です。

今後の展望と重要性

これからの日本では、高齢者の数が増え続けるため、公的な介護サービスだけでは全ての需要に対応しきれなくなることが予想されます。限られた予算の中で、より多くの方に必要な介護を届けるためには、家族や地域の人々、ボランティアといった、いわゆる非公式な介護の力をもっと活用し、公式な介護サービスと組み合わせることが欠かせません。

具体的には、介護を担う家族の負担を軽くするための様々な支援策を充実させることが重要です。例えば、介護休暇制度の利用促進や、一時的に介護を代わりに行ってくれるサービスの拡充などが考えられます。また、地域で介護を支える人材を育てていくことも大切です。介護の知識や技術を学ぶ機会を増やし、より多くの人が介護に携われるようにする必要があります。

さらに、介護に関する正しい知識や技術を広く伝えることも重要です。地域住民向けの講座や研修などを開催し、介護への理解を深めてもらうことで、より多くの人が介護に関心を持ち、支え合う雰囲気が生まれます。

科学技術を活用した介護支援サービスにも大きな期待が寄せられています。例えば、離れた場所から高齢者の様子を確認できる見守りシステムや、介護を助けるロボットなどを導入することで、介護する人の負担を減らし、より質の高い介護を実現できる可能性があります。

高齢者が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるようにするためには、非公式な介護と公式な介護が協力し、地域全体で高齢者を支える仕組みを作っていくことが重要です。行政、介護事業者、地域住民、そして高齢者本人など、様々な立場の人々がそれぞれの役割を果たし、互いに協力し合うことで、誰もが安心して暮らせる、より良い介護を実現できるはずです。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 公的な介護サービスだけでは需要に対応しきれない | 非公式な介護(家族、地域、ボランティア)の活用促進 公式な介護サービスとの連携強化 |

| 介護を担う家族の負担が大きい | 介護休暇制度の利用促進 一時的な介護代行サービスの拡充 |

| 地域で介護を支える人材不足 | 介護の知識・技術を学ぶ機会の増加 介護人材の育成 |

| 介護に関する知識・技術の不足 | 地域住民向け講座・研修の実施 介護への理解促進 |

| 介護の負担軽減と質の向上 | 科学技術を活用した介護支援サービスの導入 (見守りシステム、介護ロボットなど) |