レスポンスの重要性

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」で使われる『レスポンス』って、どういう意味ですか?なんだか難しくてよくわからないです。

介護の研究家

そうだね。「レスポンス」は簡単に言うと「反応」や「返事」のことだよ。介護や介助の場面では、相手がどんな反応をするか、どんな返事をするかを見るのがとても大切なんだ。

介護を学びたい

なるほど。たとえば、どんな時ですか?

介護の研究家

例えば、お年寄りに「お茶を飲みますか?」と聞いたときに、頷いたり、言葉で「はい」と答えたり、手を伸ばしたりするよね。そういった行動や言葉がレスポンスだよ。そのレスポンスを見て、どんな支援が必要か判断するんだ。

レスポンスとは。

「介護」と「介助」について、答えや反応、返事といった意味を持つ言葉である「レスポンス」について説明します。

レスポンスとは

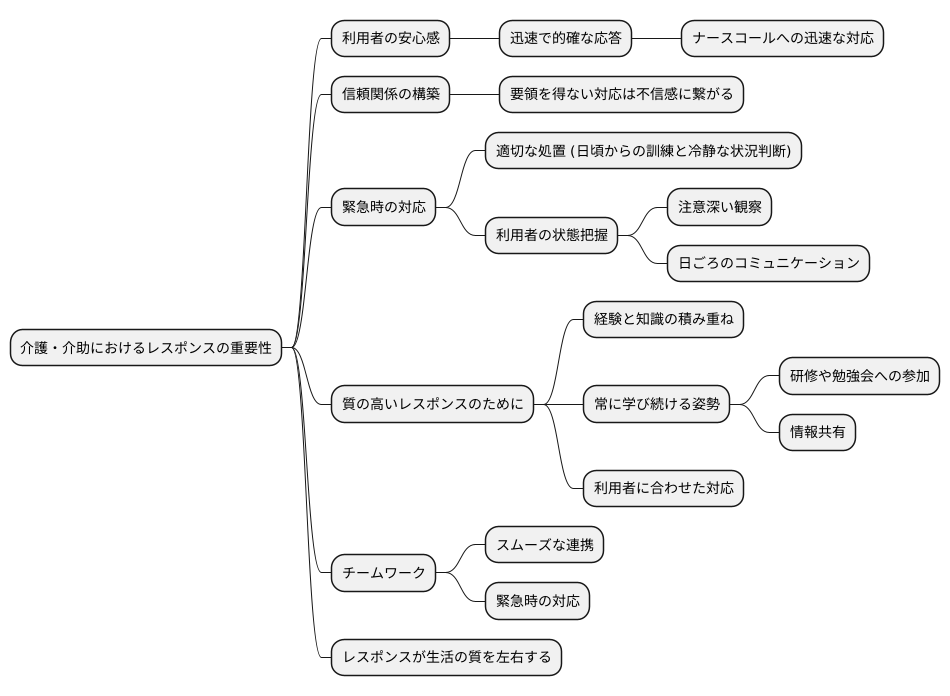

相手の働きかけに対して、何らかの行動や言葉で示すこと、それが応答、つまりレスポンスです。介護や介助の現場では、利用者の方のちょっとしたしぐさや表情の変化、または言葉による訴えなど、様々な場面でレスポンスが求められます。

利用者の方にとって、迅速で的確な応答は安心感に繋がります。例えば、ナースコールを押した際にすぐに対応してもらえれば、不安な気持ちは軽減されます。逆に、なかなか来てもらえなかったり、要領を得ない対応をされたりすると、不信感を抱き、信頼関係の構築を阻害することになりかねません。

緊急時における適切なレスポンスは、時に命に関わる重大な意味を持ちます。容体が急変した際に、落ち着いて的確な処置を施せるかどうかは、日頃からの訓練と冷静な状況判断にかかっています。また、利用者の方の状態を普段からよく把握しておくことも、適切なレスポンスに繋がります。些細な変化も見逃さず、異変にいち早く気づくためには、注意深い観察と利用者の方との日ごろのコミュニケーションが不可欠です。

質の高いレスポンスを心掛けるには、経験や知識の積み重ねはもちろん重要ですが、同時に常に学び続ける姿勢も大切です。研修や勉強会に参加して最新の知識や技術を習得したり、他の職員と情報を共有して、より良いケアの方法を検討することも必要です。利用者の方一人ひとりの個性や状況を理解し、その方に合わせた対応をすることで、より質の高いケアを提供することに繋がります。

チームワークもレスポンスの質を左右する重要な要素です。他の職員と日頃から連携を密にしておくことで、緊急時にもスムーズに協力して対応できます。介護や介助の仕事は、レスポンス一つで利用者の生活の質が大きく変わるということを常に念頭に置き、質の高いレスポンスを心掛ける必要があります。

介護におけるレスポンス

介護の現場では、利用者の皆さんの状態は常に変化します。そのため、刻一刻と変わる状況を把握し、適切な対応をすることが求められます。食事の介助をしている最中にむせてしまう、トイレで転倒してしまう、夜に急に具合が悪くなるなど、思いもよらないことが起こる可能性も常にあります。このような場面に直面した時、介護職員は速やかに、そして的確な対応をしなければなりません。

例えば、食事中に利用者の方がむせてしまった場合、すぐに背中をさすり、落ち着いたら水分を摂らせます。転倒した場合は、まず怪我の有無を丁寧に確認し、必要に応じて病院に連絡し、医師の診察を受けられるように手配します。夜間に体調が急変した際も、速やかに医師に連絡を取り、指示を仰ぎます。

利用者の訴えにも、真摯に耳を傾け、適切な対応をすることが大切です。「痛い」「苦しい」「寂しい」といった訴えの裏には、様々な感情やニーズが隠されています。まずは共感の言葉を伝え、寄り添う姿勢を示すことが重要です。そして、なぜそのような訴えが出ているのか、その原因を探ります。痛みや苦しさの原因が身体的なものなのか、精神的なものなのかを見極め、適切なケアを提供することで、利用者の不安を和らげ、安心感を与えられます。

迅速な対応はもちろん重要ですが、丁寧さや温かさも忘れてはなりません。常に利用者の立場に立ち、寄り添う気持ちで接することで、信頼関係を築くことができます。強い信頼関係が築かれると、利用者の方はより安心して穏やかに日々を過ごせるようになります。

介護の現場は、実に様々な状況が発生します。それらに柔軟に対応していくためには、日頃から利用者の方一人ひとりの状態をきちんと把握し、些細な変化も見逃さないよう、注意深く観察することが大切です。また、緊急時対応の手順書などを確認し、いざという時に適切な対応が取れるよう、常に備えを怠らないようにします。介護職員は、常に学び続け、質の高い対応を心掛けることで、利用者の生活の質を高めることができるのです。

| 状況 | 対応 | ポイント |

|---|---|---|

| 利用者の状態変化 (食事中のむせ、転倒、夜間の急変など) |

|

迅速かつ的確な対応 |

| 利用者の訴え (痛い、苦しい、寂しい) |

|

共感、原因究明、不安の緩和と安心感の提供 |

| 全般 | 丁寧で温かい対応 | 利用者の立場に立ち、信頼関係を築く |

| 日頃 | 利用者の状態把握、些細な変化の観察、緊急時対応手順の確認 | 常に備え、学び続け、質の高い対応 |

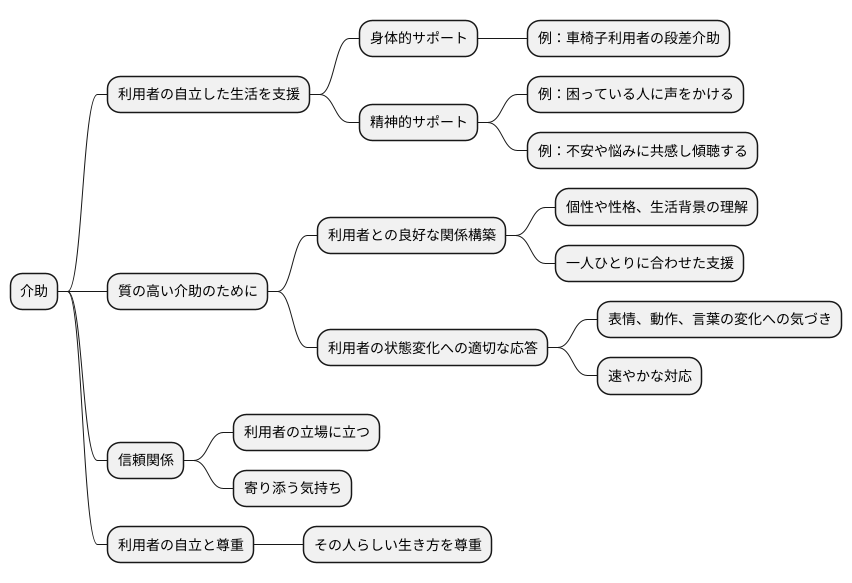

介助におけるレスポンス

人と人が関わる介助において、相手への反応、すなわち応答は極めて大切です。介助とは、利用者の方々が自分らしく生活していくため、可能な限り自立した生活を送れるよう支えることを目的としています。そのためには、利用者の方々の要求や必要としていることに対して、的確かつ迅速な応答をすることが欠かせません。

具体的な例を挙げると、車椅子をご利用の方が段差に差し掛かった時、速やかに介助することで、スムーズな移動を支えることができます。また、目の見えない方が困っている様子に気づいた時には、声をかけて必要な手助けをすることで、安全を守ることができます。介助とは、身体的なサポートだけでなく、心の支えとなることも重要です。利用者の方々が不安や悩みを抱えている時には、共感の言葉を伝えたり、じっくりと話を聞くことで、精神的な支援を行うことができます。

質の高い介助を提供するためには、利用者の方々との日ごろの会話を大切にし、良好な関係を築くことが重要です。それぞれの個性や性格、生活の背景などを理解し、一人ひとりに合わせた支援をすることで、より効果的な介助につながります。さらに、利用者の方々の状態の変化にも気を配り、適切な応答を心がける必要があります。例えば、表情や動作、言葉の変化に気づき、体調の悪化や心の不安定さを察知した場合は、速やかに適切な対応をしなければなりません。

介助は、利用者の方々との信頼関係を土台として行われるべきです。常に利用者の方々の立場に立ち、寄り添う気持ちで接することで、信頼関係を築き、より質の高い介助を提供することができます。そして、利用者の方々が自立した生活を送れるよう、その人らしい生き方を尊重しながら支えていくことが大切です。

まとめ

寄り添う気持ちのこもった速やかな対応は、介護や介助において欠かせない大切な要素です。相手の方の状態の変化や要望に対して、すぐに適切に対応することで、相手の方は安心感を抱き、提供する側との信頼関係が築かれます。特に緊急時においては、適切な対応が生死を左右することもあります。

質の高い対応をするためには、相手の方との日ごろのこまめな意思疎通が重要です。表情、言葉、仕草など、あらゆるサインを読み取り、相手の方が何を伝えようとしているのかを理解する努力が必要です。また、相手の方一人ひとりの個性やこれまでの暮らし、置かれている状況を理解し、その方に合わせた対応をすることで、より良い支援を提供することができます。

介護や介助の仕事に携わる人は、常に学ぶ姿勢を保つことが大切です。定期的な研修や勉強会に参加し、最新の知識や技術を学ぶことで、質の高い支援を提供することができます。医学の進歩や介護技術の向上、新しい福祉制度など、常に変化する情報を学び続け、実践に活かすことが重要です。また、チーム内での情報共有や連携も質の高い対応に繋がります。他の職員と情報を共有し、協力することで、より多角的な視点から相手の方を理解し、適切な対応をすることができます。

相手の方の気持ちに寄り添い、その方の立場に立って考えることが、信頼関係を築く上で最も大切です。支援が必要な方の自立を促し、その人らしい生き方を尊重し、応援することが私たちの役割です。対応一つで、相手の方の暮らしの質が大きく変わることを常に忘れずに、質の高い対応を心掛ける必要があります。介護や介助の現場では、常に学び続け、質の高い対応を心掛けることで、相手の方の暮らしの質を高めることができるのです。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 速やかな対応 | 相手の方の状態の変化や要望に対して、すぐに適切に対応することで、安心感と信頼関係を築く。緊急時には生死を左右することも。 |

| 意思疎通 | 表情、言葉、仕草などから相手の方の伝えたいことを理解する。個性やこれまでの暮らし、置かれている状況を理解し、合わせた対応をする。 |

| 継続的な学習 | 定期的な研修や勉強会への参加、最新の知識・技術の習得、チーム内での情報共有と連携。 |

| 相手の方の立場に立つ | 自立を促し、その人らしい生き方を尊重し、応援する。 |

| 質の高い対応 | 常に学び続け、質の高い対応を心掛けることで、相手の方の暮らしの質を高めることができる。 |

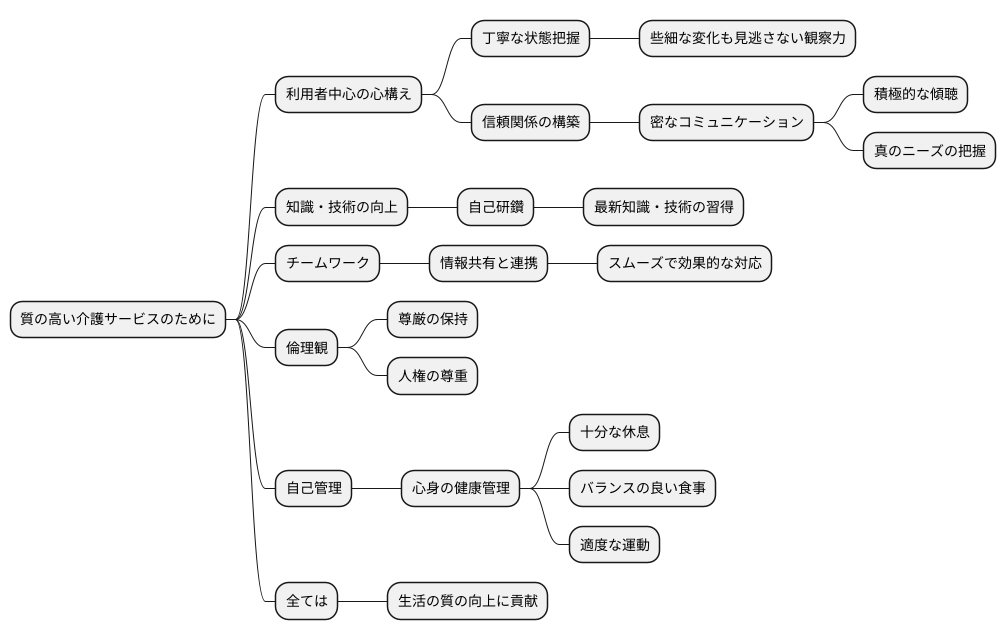

質の高いレスポンスのために

利用者の皆様に心から満足していただける質の高い対応をするためには、日々の弛まぬ努力と、常にご利用者様中心の心構えを持つことが何よりも大切です。まず、一人ひとりのご利用者様の状態を丁寧に把握し、ちょっとした変化にも気づく観察力を磨く必要があります。表情やしぐさ、言葉遣いなど、普段と異なる点が見られた場合は、些細な変化も見逃さずに、異変を感じたらすぐに対応できるよう、常に気を配ることが求められます。

次に、ご利用者様との信頼関係を築く上で、コミュニケーションを密にすることが重要です。表情をよく見て、お話をじっくり伺い、ご利用者様の気持ちを理解し、共感することで、より適切で温かい対応ができます。そのためには、ご本人から積極的に話を聞き、真のニーズを丁寧に把握する努力が欠かせません。

また、介護や介助に関する知識と技術の向上も必要不可欠です。医療・福祉の技術は常に進歩しています。最新の知識や技術を身につけるため、研修や勉強会に積極的に参加する、専門書を読むなど、自己研鑽に励む姿勢が大切です。

質の高い対応は一人ではできません。他の職員と情報を共有し、連携プレーを大切にすることで、よりスムーズで効果的な対応が可能になります。緊急時にも落ち着いて対応できるよう、日頃から職員同士の連携を密にしておくことが重要です。

そして、常に倫理観を持って行動することも忘れてはなりません。ご利用者様の尊厳を守り、人権を尊重しながら、最善のケアを提供することを心掛けなければなりません。

最後に、質の高い対応を続けるためには、ご自身の心身の健康管理も大切です。心身ともに健康でなければ、ご利用者様に寄り添うことはできません。十分な休息、バランスの取れた食事、適度な運動を心掛け、健康管理にも気を配りましょう。

これらの要素を意識し、日々努力を続けることで、ご利用者様に心から喜んでいただける質の高い対応を提供し、生活の質の向上に貢献できるのです。