地域医療:地域で支える健康

介護を学びたい

先生、「地域医療」の中で、「介護」と「介助」はどう違うのですか?どちらも地域で支える医療体制と関係があるように思えるのですが…

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらも地域医療で重要な役割を担っています。簡単に言うと、「介護」は日常生活を送る上で困っている人の食事、入浴、排泄などの支援を指します。一方、「介助」は、一人では難しい特定の動作をサポートするという意味です。

介護を学びたい

なるほど。でも、まだ少し曖昧です。具体的な例で教えてもらえますか?

介護の研究家

例えば、高齢者の方が一人で服を着ることが難しい場合、ボタンをかけたりするのを手伝うのは「介助」です。そして、食事の用意や、トイレの介助、入浴の介助などを含めて、日常生活全般を支えるのが「介護」です。つまり「介助」は「介護」の中の一つの行為とも言えます。どちらも地域医療において、人々が安心して生活を送るために欠かせない要素ですね。

地域医療とは。

『地域医療』(地域の人たちの健康を、地域全体で支える医療の仕組みのことです。)における「介護」と「介助」という言葉について

地域医療とは

地域医療とは、その地域に住む人々の健康を、地域全体で守っていく医療の仕組みです。病院だけでなく、診察を行う医院や、看護師が自宅を訪問する事業所、介護を行う施設など、様々な医療や介護に関わる機関が協力し合うことが大切です。そうすることで、地域に住む人々が、必要な医療や介護のサービスを受けながら、住み慣れた場所で安心して暮らし続けられるように支えることを目指しています。

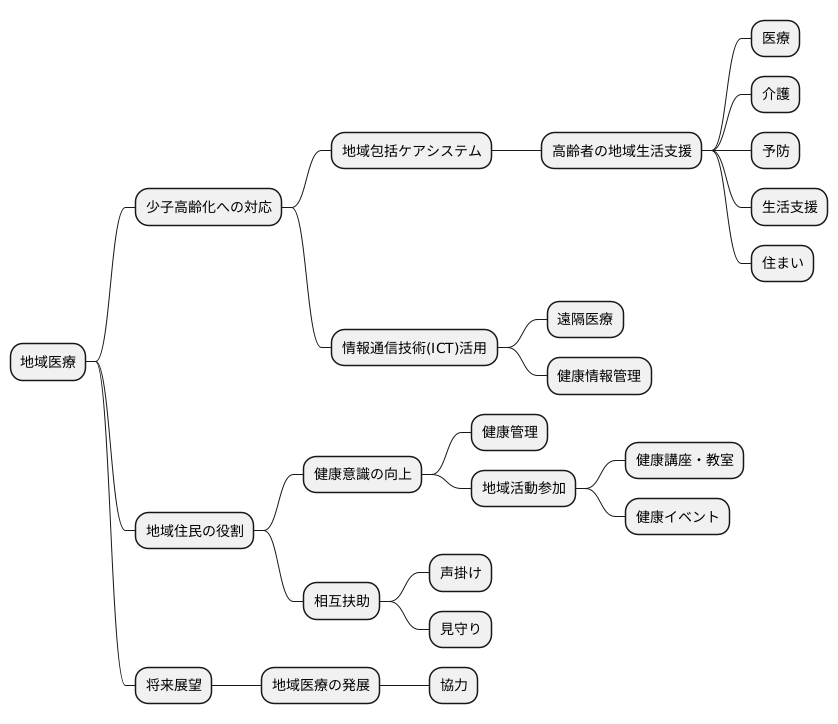

少子高齢化が進み、人口が減っていく中で、地域医療の大切さは、ますます大きくなっています。高齢者が増える一方で、医療に関わる人の不足や医療費の増大といった問題も抱えています。これらの問題を解決するために、地域全体で協力して取り組むことが必要です。

具体的には、病気の予防や早期発見のための健康診断や健康教室の開催、一人暮らしの高齢者への見守り活動、自宅での療養を支える訪問診療や訪問看護の充実など、様々な取り組みが考えられます。また、医療機関同士の情報共有や連携を強化することで、よりスムーズで質の高い医療サービスの提供が可能になります。

地域医療は、単に医療を提供するだけでなく、地域住民の健康を守り、安心して暮らせる地域を作るという大きな役割を担っています。そのためには、行政、医療機関、介護施設、そして地域住民一人ひとりが協力し、地域社会全体で健康づくりに取り組むことが重要です。高齢者だけでなく、子供からお年寄りまで、すべての世代が健康で幸せに暮らせる地域を目指し、地域医療をより良いものにしていく必要があります。

| 地域医療の目的 | 地域住民の健康を守り、安心して暮らせる地域を作る |

|---|---|

| 地域医療の現状と課題 | 少子高齢化、医療従事者の不足、医療費の増大 |

| 地域医療の具体的な取り組み |

|

| 地域医療の担い手 | 行政、医療機関、介護施設、地域住民 |

| 地域医療の目指す姿 | すべての世代が健康で幸せに暮らせる地域 |

提供されるサービス

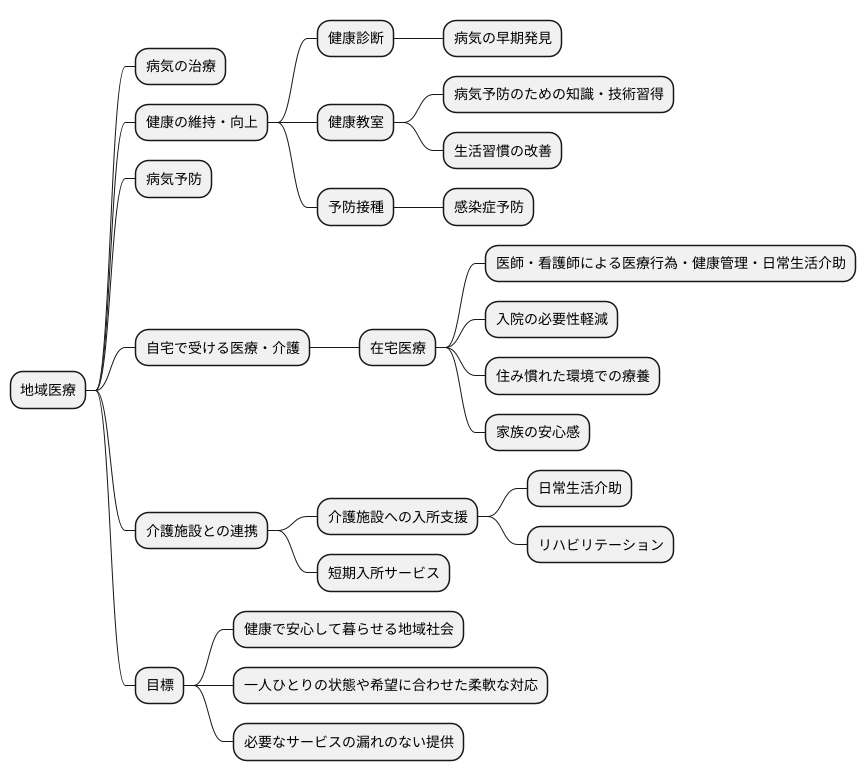

地域医療では、病気の治療だけでなく、健康を保ち向上させる取り組みや、病気にならないための予防、自宅で受ける医療、介護の世話など、様々なサービスを提供しています。これらのサービスは、地域に住む人々が健康で安心して暮らせるよう、一人ひとりの様々な状態や希望に合わせて柔軟に対応し、必要なサービスを漏れなく提供することを目指しています。

まず、健康診断や健康教室、予防接種などは、病気を早期に見つけるだけでなく、病気にならないようにするための大切な役割を担っています。健康診断で病気の兆候を早期に発見できれば、早く治療を始められますし、健康教室では生活習慣の改善についての知識や技術を学ぶことで、病気を予防することにつながります。また、予防接種を受けることで、感染症の予防にもなります。これらの取り組みによって、健康な状態を長く保ち、健康寿命を延ばすことに貢献しています。

次に、自宅で医療や介護の世話を受ける在宅医療では、医師や看護師が自宅を訪れて、医療行為や健康管理、日常生活の介助などを行います。自宅で療養できるため、入院の必要性を減らし、住み慣れた環境で安心して過ごすことができます。家族にとっても、自宅で一緒に過ごせる安心感があります。

さらに、地域医療では介護施設との連携も密に行っています。自宅での生活が難しくなった場合でも、必要に応じて介護施設への入所や、短期間の入所サービスを利用することができます。介護施設には、日常生活の介助やリハビリテーションなど、様々なサービスを提供している施設があり、それぞれの状況に合わせて最適な施設を選ぶことができます。このように、地域医療は、自宅での生活を支えるとともに、施設での生活もサポートすることで、地域住民の様々なニーズに対応できる体制を整えています。

地域包括ケアシステムとの関係

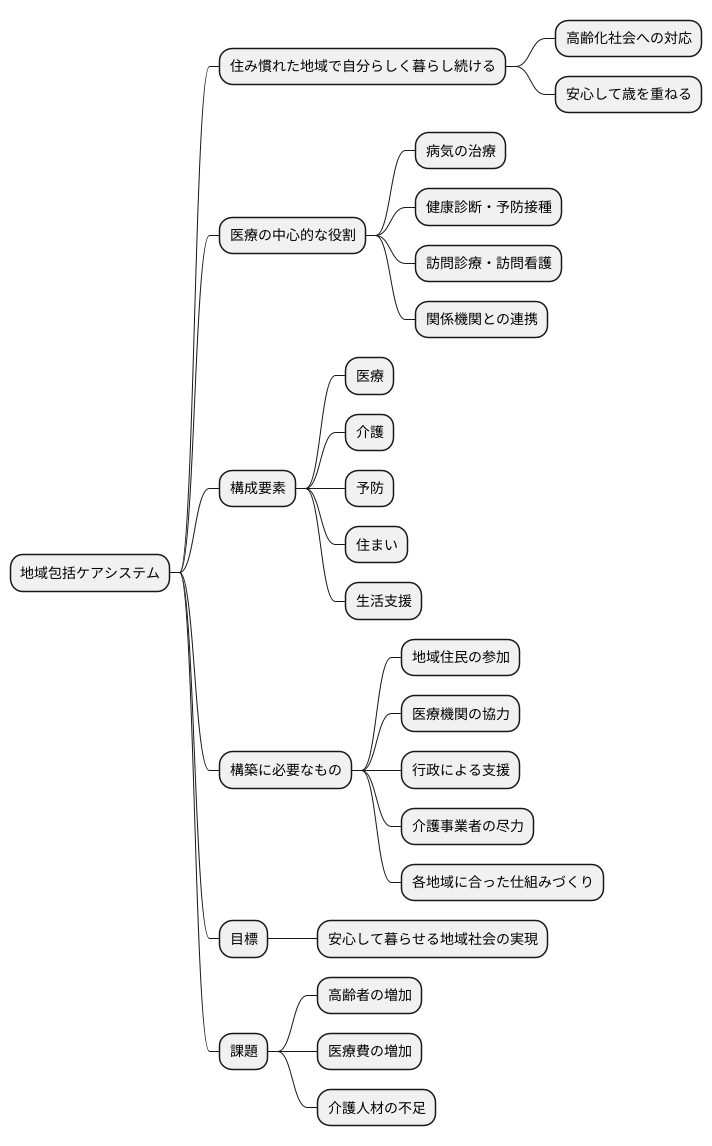

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることを目指す仕組みです。この仕組みの中で、医療は中心的な役割を担っています。地域包括ケアシステムとは、医療、介護、予防、住まい、生活支援といった様々なサービスを、地域全体で一体的に提供していく体制のことです。高齢化が進む中で、誰もが安心して歳を重ねることができるよう、地域全体で支え合うことが重要となっています。

地域医療は、この地域包括ケアシステムを支える重要な柱の一つです。病院や診療所といった医療機関は、病気の治療だけでなく、健康診断や予防接種を通して、地域住民の健康を守り、増進していく役割を担っています。また、要介護状態になっても、住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、訪問診療や訪問看護といった在宅医療の提供も重要な役割です。さらに、医療機関は、介護事業者や行政など、他の関係機関と連携し、情報を共有することで、切れ目のないサービス提供を実現していく上で、なくてはならない存在です。

地域包括ケアシステムを構築するためには、地域住民一人ひとりの参加、医療機関の協力、行政による支援、介護事業者の尽力など、様々な立場の関係者が連携し、協力していくことが必要です。それぞれの地域の特徴や課題を踏まえ、地域に合った仕組みづくりを進めることが大切です。高齢者の増加、医療費の増加、介護人材の不足といった課題を乗り越え、誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するためには、地域包括ケアシステムの構築が不可欠です。医療はその中心的存在として、地域社会に貢献していくことが求められています。

地域医療の課題と展望

地域医療は、様々な難題を抱えています。特に深刻なのは、医師や看護師といった医療を支える人材の不足と、都市部への集中です。地方では、専門の医師にかかるために遠くまで移動しなければならないといった不便が生じており、必要な医療をすぐに受けられないという不安を抱える住民も少なくありません。また、高齢化の進展とともに医療費は増加の一途をたどり、地域住民の医療費負担も大きな課題となっています。医療費の高騰は、必要な医療を受けることをためらわせる要因にもなりかねません。

これらの課題を解決するためには、多方面からの対策が必要です。医療を支える人材を確保し、育てるためには、働きやすい環境の整備や、地域に根ざした教育体制の構築が重要です。また、情報通信技術を活用することで、医師や看護師の事務作業を効率化し、本来の医療行為に集中できる時間を増やすことも不可欠です。さらに、地域住民の健康に対する意識を高め、病気の予防に力を入れることで、医療費の増加を抑える効果も期待できます。健康教室の開催や、健康診断の受診率向上に向けた働きかけなどが必要です。

将来の地域医療の姿としては、人工知能やあらゆるものがインターネットにつながる技術を活用し、より高度で効率的な医療体制の構築が求められます。例えば、遠隔地に住む患者でも、情報通信技術を使った医療によって、自宅で専門医の診察を受けられるようになるでしょう。さらに、一人ひとりの健康情報を活用した、その人に最適な医療の提供も期待されます。これらの技術を活用することで、地域格差を解消し、誰もが質の高い医療を受けられる社会の実現を目指していく必要があります。

| 課題 | 対策 | 将来像 |

|---|---|---|

| 医療人材の不足と都市部への集中 医療費負担の増加 |

医療人材の確保と育成(働きやすい環境整備、地域に根ざした教育体制構築) 情報通信技術を活用した医師・看護師の事務作業効率化 地域住民の健康意識向上と病気予防 |

人工知能やIoTを活用した高度で効率的な医療体制構築 情報通信技術を活用した遠隔医療 個別最適化医療の提供 |

私たちができること

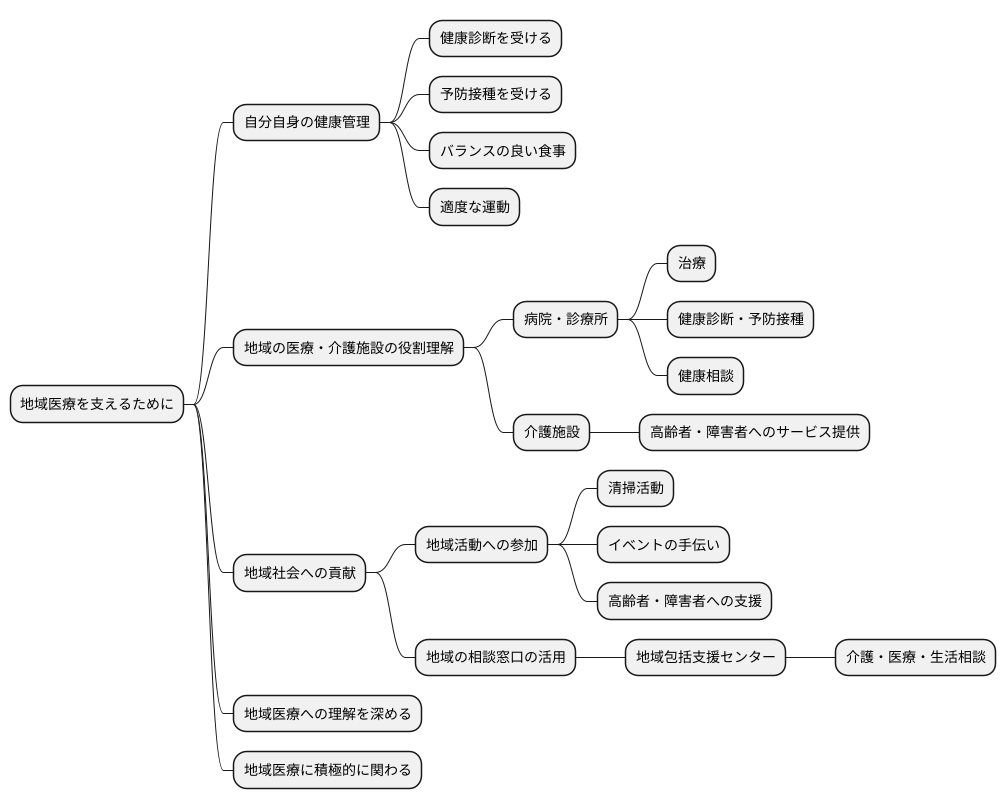

地域医療を支えるには、私たち一人ひとりの心がけと行動が大切です。自分自身の健康管理に気を配ることは、地域医療の負担を軽くすることにつながります。例えば、健康診断や予防接種を積極的に受ける、栄養バランスの良い食事を摂る、そして適度な運動を続けるといったことです。健康診断は、病気を早期に発見し、早期治療を始めるために重要です。予防接種は、自分自身だけでなく、周りの人々を守るためにも必要です。バランスの取れた食事と適度な運動は、健康な毎日を送る上で欠かせません。

また、地域で活動する医療機関や介護施設の役割を理解することも重要です。病院や診療所は病気の治療だけでなく、健康診断や予防接種、健康相談なども行っています。介護施設は、高齢者や障害のある方が安心して生活できるよう、様々なサービスを提供しています。これらの施設が地域でどのような役割を担っているのかを知り、必要に応じて利用することで、地域医療の質を高めることにつながります。

さらに、地域社会への貢献も大切です。地域活動に参加することで、地域の人々とのつながりを深め、地域社会の一員としての自覚を持つことができます。例えば、地域の清掃活動に参加したり、お祭りなどのイベントを手伝ったり、高齢者や障害のある方のお手伝いをしたりすることで、地域社会を支えることにつながります。また、地域包括支援センターのような地域の相談窓口を知っておくことも大切です。介護や医療、生活に関する様々な相談を受け付けており、必要な情報やサービスを提供してくれます。

高齢化が進む社会において、地域医療は私たちの暮らしを支える重要な土台です。健康で安心して暮らせる地域社会を作るためには、地域医療への理解を深め、積極的に地域医療に関わっていくことが求められます。私たち一人ひとりができることを考え、行動することで、より良い地域医療を実現し、健康で安心して暮らせる地域社会を作っていきましょう。

まとめ

地域医療とは、地域に住む人々の健康を地域全体で守っていく仕組みであり、地域社会にとってなくてはならないものです。

少子高齢化が進み、医療にかかる費用が増えているといった難題を抱える中で、地域で包括的に一人ひとりの暮らしを支える仕組み作りや、情報通信技術を役立てるなど、様々な取り組みが行われています。

例えば、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、医療だけでなく、介護、予防、生活支援、住まいなど、様々なサービスを包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築が進められています。

また、情報通信技術を活用することで、離れた場所に住む医師による診察や健康情報の管理など、地域医療の質の向上に役立っています。

地域医療をよくしていくためには、地域に住む一人ひとりの理解と協力が欠かせません。健康に対する意識を高め、日頃から自分の健康管理に気を配ることはもちろん、地域活動に積極的に参加することも大切です。

例えば、健康に関する講座や教室に参加したり、地域の健康づくりイベントに協力したりすることで、地域全体の健康意識の向上に貢献することができます。また、近所の人同士で声を掛け合い、困っている人がいないか見守ることも、地域医療を支える上で大切なことです。

このように、地域住民一人ひとりが健康への意識を高め、地域活動に積極的に参加することで、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会を作っていくことができます。

これからの未来を見据え、地域医療がさらに発展していくよう、みんなで力を合わせていきましょう。