楽しむ心を育む:レクリエーション介護士

介護を学びたい

先生、「レクリエーション介護士」っていう資格があるって聞いたんですけど、どういうものなんですか? 介護と介助の違いもよく分からなくて…

介護の研究家

いい質問だね。「介護」は、食事や入浴、排泄の世話など、日常生活全般を支えること。「介助」は、階段の上り下りや移動など、特定の動作をサポートすることを指すよ。そして「レクリエーション介護士」は、高齢者が楽しめるレクリエーションを企画・実行することで、心身ともに健康に過ごせるようにサポートする専門家なんだ。

介護を学びたい

なるほど。「介護」と「介助」は、範囲が違うんですね。レクリエーション介護士は、具体的にどんなことをするんですか?

介護の研究家

例えば、歌や踊り、ゲーム、工作など、高齢者の身体機能や好みに合わせたレクリエーションを企画・実行するんだよ。安全に楽しめるように配慮することも大切だね。レクリエーションを通して、高齢者の生活に楽しみや喜びを増やすことが、この資格の目的なんだ。

レクリエーション介護士とは。

『楽しみのための世話をする人』という資格について説明します。この資格は、お年寄りの方が楽しめる遊びを考え、安全に遊びをできるようにするための資格です。

高齢者の笑顔のために

高齢者の笑顔は、周りの人を温かい気持ちにさせてくれます。その笑顔を守るために、介護の現場では様々な工夫が凝らされています。その一つが、高齢者の生活に彩りを添える、レクリエーションです。

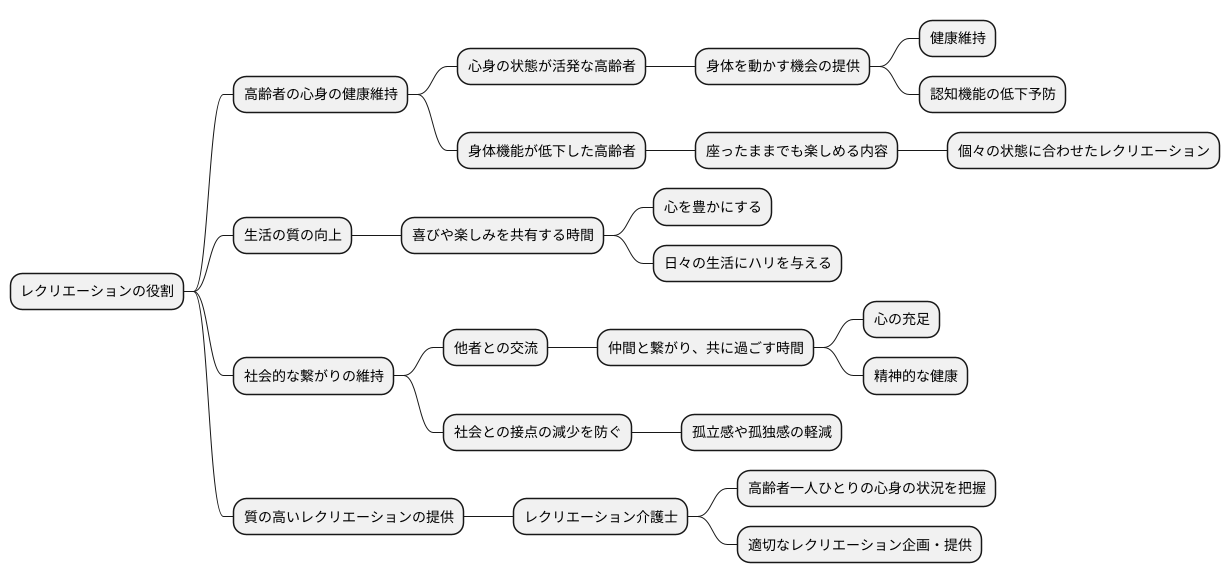

レクリエーションと聞くと、単なる娯楽と思われがちですが、実は高齢者の心身の健康を保ち、生活の質を高める上で、とても大切な役割を担っています。心身の状態が活発な高齢者には、身体を動かす機会を提供することで、健康維持を図り、認知機能の低下予防にも繋げることができます。一方、身体機能が低下した高齢者には、座ったままでも楽しめる内容にするなど、個々の状態に合わせたレクリエーションを提供することが重要です。

レクリエーション介護士と呼ばれる専門スタッフは、高齢者一人ひとりの心身の状況を丁寧に把握し、適切なレクリエーションを企画・提供しています。歌を歌ったり、ゲームをしたり、昔懐かしい話に花を咲かせたり、喜びや楽しみを共有する時間は、高齢者の心を豊かにし、日々の生活にハリを与えます。

また、レクリエーションは他者との交流を生み出し、社会的な繋がりを維持する機会を提供します。高齢になると、社会との接点が減り、孤立感や孤独感を感じやすくなります。レクリエーションを通して、仲間と繋がり、共に過ごす時間を持つことで、心は満たされ、精神的な健康にも良い影響を与えます。笑顔は心の健康のバロメーターとも言えます。たくさんの笑顔が生まれるように、質の高いレクリエーションの提供が、今後ますます大切になってくるでしょう。

資格取得の意義

楽しみを作る活動支援専門員という資格を取ることで、お年寄りの方々に向けた楽しみのための活動についての知識や技術をしっかりと学ぶことができます。お年寄りの方の体の動き具合やものごとの理解力、心の状態など、色々な状態に合わせた楽しみのための活動の計画や進め方を学ぶことで、より安全で効果的な活動を提供することができるようになります。

例えば、体が思うように動かない方に向けては、座ったままでもできるゲームや歌を歌ったり、手先を使った工作などを企画することができます。また、ものごとを理解する力が少し弱くなっている方に向けては、昔懐かしい歌を歌ったり、簡単なクイズを出したり、思い出話をしたりすることで、心穏やかに過ごせるように支援することができます。

資格を取ることは専門性を高めるだけでなく、介護の現場で働く上での自信にもつながります。資格を持っていることで、自分の知識や技術に裏付けられた自信が生まれ、お年寄りの方と接する際に落ち着いて対応できるようになります。また、同僚や上司からの信頼感も高まり、より良いチームワークを築くことにも役立ちます。

お年寄りの笑顔を引き出し、喜びを分かち合うことで、介護の仕事へのやりがいを感じ、より質の高い介護の提供のためのやる気を高めることにもつながるでしょう。資格取得を通して得た知識や技術を活かし、お年寄りの方の心に寄り添い、その方らしい生活を支えることで、大きな喜びや達成感を感じることができます。これは、介護の仕事に対するモチベーション向上につながり、より質の高い介護サービスの提供へと繋がっていくでしょう。資格取得は、自分自身の成長だけでなく、お年寄りの方の生活の質を高めることにも大きく貢献すると言えるでしょう。

| メリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 知識・技術の習得 | 高齢者の状態に合わせた安全で効果的な活動の計画・実施方法を学ぶ | 身体機能の低下した高齢者には座ったままできるゲーム、歌、工作など。認知機能の低下した高齢者には懐かしい歌、簡単なクイズ、思い出話など。 |

| 自信と信頼感の向上 | 専門知識と技術の裏付けによる自信の獲得、同僚や上司からの信頼感向上、チームワークの向上 | – |

| やりがいとモチベーション向上 | 高齢者の笑顔と喜びの共有、介護の仕事へのやりがい向上、質の高い介護提供へのモチベーション向上 | – |

| 高齢者の生活の質向上 | 資格取得による知識・技術を活用し、高齢者に寄り添い、その人らしい生活を支援 | – |

レクリエーションの種類

高齢者の方々にとって、楽しみながら心身ともに健康を保つための活動は大変重要です。こうした活動は「レクリエーション」と呼ばれ、その種類は多岐に渡ります。大きく分けて、体を動かす活動、頭を働かせる活動、音楽や芸術に触れる活動などに分類できます。

体を動かす活動では、歌や踊り、体操、軽い運動などがあります。高齢者の方々の体力や健康状態に合わせた無理のない範囲で行うことが大切です。例えば、座ったままでもできる体操や、リズムに合わせて体を動かす簡単な踊りなどは、身体機能の維持・向上だけでなく、気分転換にも繋がります。

頭を働かせる活動には、ゲームやクイズ、折り紙、絵画、書道、計算問題など、様々な種類があります。これらは認知機能の維持・向上に役立ち、思考力や集中力を高める効果も期待できます。また、仲間と一緒に行うことで、コミュニケーションの活性化にも繋がります。例えば、簡単なクイズ大会や、協力して作品を作る折り紙などは、楽しみながら脳を活性化させる良い機会となるでしょう。

音楽や芸術に触れる活動としては、音楽鑑賞、楽器演奏、絵画鑑賞、映画鑑賞、詩吟、俳句などがあります。感性を刺激し、心の豊かさを育むとともに、精神的な安定にも繋がります。懐かしい音楽を聴いたり、美しい絵画を鑑賞することで、過去の記憶を呼び起こし、感情表現を豊かにする効果も期待できます。

これらの活動は単独で行うだけでなく、組み合わせて行うことも可能です。例えば、体操の後で歌を歌ったり、折り紙で作品を作った後でお互いの作品を見せ合ったりすることで、より楽しく、効果的なレクリエーションを提供することができます。大切なのは、高齢者の方々一人ひとりの状態や好みに合わせて、適切な活動を選択することです。そして、無理強いすることなく、楽しみながら参加できる雰囲気作りを心がけることが大切です。

| 活動の種類 | 具体的な活動 | 効果 |

|---|---|---|

| 体を動かす活動 | 歌、踊り、体操、軽い運動 | 身体機能の維持・向上、気分転換 |

| 座ったままできる体操、リズムに合わせて体を動かす簡単な踊り | 身体機能の維持・向上、気分転換 | |

| 頭を働かせる活動 | ゲーム、クイズ、折り紙、絵画、書道、計算問題 | 認知機能の維持・向上、思考力や集中力向上 |

| 簡単なクイズ大会 | 認知機能の維持・向上、思考力や集中力向上、コミュニケーションの活性化 | |

| 協力して作品を作る折り紙 | 認知機能の維持・向上、思考力や集中力向上、コミュニケーションの活性化 | |

| 音楽や芸術に触れる活動 | 音楽鑑賞、楽器演奏、絵画鑑賞、映画鑑賞、詩吟、俳句 | 感性を刺激、心の豊かさ、精神的な安定 |

| 懐かしい音楽、美しい絵画鑑賞 | 感性を刺激、心の豊かさ、精神的な安定、過去の記憶を呼び起こし、感情表現を豊かにする |

安全な実施のために

高齢者の方々に楽しんでいただけるレクリエーションを提供するにあたっては、安全を第一に考えることが何よりも大切です。楽しいひとときを過ごすはずが、思わぬ怪我や事故につながってしまっては、元も子もありません。そのためにも、レクリエーションを始める前に、参加される方々の身体の状態や健康状態をしっかりと把握しておく必要があります。例えば、足腰が弱い方、持病のある方、最近体調を崩された方など、それぞれに合った配慮が必要です。

レクリエーションの内容を決める際には、参加者の皆様にとって無理のない範囲で楽しめる活動を選ぶことが肝心です。普段から活発に体を動かしている方でも、慣れない動きや激しい運動は思わぬ負担となることがあります。また、座っている時間が長いと、血行が悪くなったり、体が硬くなったりすることもありますので、適度に休憩を挟みながら、無理なく続けられるように工夫しましょう。

レクリエーションを行う場所も、安全面をしっかりと確認しておく必要があります。段差や滑りやすい場所はないか、手すりや椅子などの設備は十分か、照明は明るすぎないか、暗すぎないかなど、細かい点まで気を配り、安全な環境を整えましょう。もし、屋外で活動を行う場合は、天候にも注意が必要です。急な雨や強い日差しから守るための対策も忘れずに行いましょう。

さらに、安全なレクリエーションの実施には、適切な手助けをする人の配置も重要です。参加者の方々の状態に常に気を配り、必要な時にはすぐに支えられるよう、十分な人数の手助けをする人を配置しましょう。また、万が一の事故に備えて、緊急連絡先や近くの医療機関の情報を事前に確認しておくことも欠かせません。

高齢者の方々が安心してレクリエーションを楽しめるよう、これらの点に注意を払い、安全に配慮した上で活動を提供することで、心身のリフレッシュ効果を高め、生活の質の向上に大きく貢献することができます。楽しい時間を共有することで、笑顔と活気が生まれ、日々の暮らしがより豊かになるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。

| 高齢者レクリエーションの安全対策 |

|---|

|

心のふれあいを大切に

人と人との触れ合いは、誰しもにとって大切なものです。特に、高齢の方々にとっては、日々の生活に彩りを添え、心の支えとなるかけがえのないものとなります。高齢者の方々を支える仕事の中で、遊びや楽しみを提供する役割を担う人は、ただ単に計画を立て、実行するだけではなく、心と心の触れ合いを何よりも大切にしなければなりません。

遊びや楽しみを提供する人は、高齢者の方々の心に寄り添い、じっくりとお話を聞くことが大切です。日々の出来事、楽しかった思い出、あるいは心に抱えている不安や悩み。どんな話であっても、真剣に耳を傾け、共感の気持ちを伝えることで、信頼関係が築かれていきます。この信頼関係こそが、心のふれあいの土台となるのです。

また、高齢者の方々も、一人ひとり性格や好み、そして人生で培ってきた経験が違います。絵を描くことが好きな人、歌を歌うことが好きな人、あるいは静かに読書をすることを好む人など、十人十色です。それぞれの個性や趣味、そしてこれまでの人生で大切にしてきたものを尊重し、理解することで、その人に合った遊びや楽しみを提供することができます。

例えば、音楽が好きな人には、懐かしい歌をみんなで歌ったり、楽器を演奏したりする機会を提供することができます。体を動かすことが好きな人には、軽い運動や散歩を取り入れた活動が喜ばれるでしょう。また、手先を使うことが好きな人には、折り紙や工作などの活動が適しているかもしれません。このように、一人ひとりの個性や好みに合わせた活動を提供することで、高齢者の方々はより深い満足感を得ることができ、心豊かな日々を送ることができるのです。

遊びや楽しみを通して生まれる心のふれあいは、高齢者の方々の生活に潤いを与え、生きる喜びを感じさせてくれます。そして、それは私たちにとっても、かけがえのない喜びとなるのです。

| 高齢者への接し方 | 具体的な行動 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 心と心の触れ合いを大切にする | じっくり話を聞き、共感する | 信頼関係を築く |

| 個性を尊重し、理解する | それぞれの好みに合わせた遊びや楽しみを提供する (例: 音楽好きには歌や楽器演奏、体を動かすことが好きには軽い運動や散歩、手先を使うことが好きには折り紙や工作など) |

満足感を得て、心豊かな日々を送れるようにする |

まとめ

高齢化が進む中で、介護の現場において『介護』と『介助』はどちらも欠かせない要素となっていますが、それぞれの役割には違いがあります。『介護』とは、高齢者の方々が日常生活を送る上で必要な支援全般を指します。食事や入浴、排泄といった身体的な介助だけでなく、話し相手になったり、趣味活動の支援をしたり、精神的な支えとなることも含まれます。高齢者の方々が、その人らしく、尊厳を保ちながら生活できるよう、包括的にサポートしていくことが『介護』の目的です。

一方、『介助』は、高齢者の方々が自分自身では行うのが難しい特定の動作や行為をサポートすることを指します。例えば、歩行が困難な方のために杖を渡したり、車椅子を押したり、食事の際に食べ物を口まで運んだりといったことです。『介助』は、高齢者の方々の自立を支援し、残存機能を維持・向上させることを目的として行われます。過度な介助は、かえって高齢者の方々の自立心を損なう可能性があるため、必要最低限の範囲で行うことが重要です。

レクリエーション介護士は、高齢者の方々の生活の質を高める上で、『介護』と『介助』の両面から重要な役割を担っています。レクリエーション活動を通して、身体機能の維持・向上を図るだけでなく、参加者同士の交流を促進することで、社会的な孤立を防ぎ、認知症の予防にも繋がります。また、趣味や生きがいを見つけることで、高齢者の方々の精神的な健康を保ち、笑顔と活力を生み出すことにも貢献しています。高齢者の方々の心に寄り添い、一人ひとりの個性やニーズに合わせたレクリエーションを提供することで、より質の高い介護サービスを実現できるのです。レクリエーション介護士を目指す方々は、高齢者の方々の笑顔のために、そして介護の未来のために、共に学び、共に成長していきましょう。

| 項目 | 介護 | 介助 |

|---|---|---|

| 定義 | 高齢者の日常生活に必要な支援全般(身体的・精神的) | 高齢者が自身で行うのが難しい特定の動作・行為のサポート |

| 目的 | 高齢者が尊厳を保ちながら、その人らしく生活できるよう包括的にサポート | 高齢者の自立を支援し、残存機能の維持・向上 |

| 内容 | 食事、入浴、排泄、話し相手、趣味活動の支援など | 歩行介助、食事介助、移動介助など |

| 注意点 | 高齢者の個々のニーズに合わせた支援 | 必要最低限の範囲で行う |

| レクリエーション介護士の役割 |

|

レクリエーション活動を通じた自立支援、残存機能の維持・向上 |