心の健康を守る新たな薬:ルボックス錠

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、ルボックス錠についてもよくわからないです。

介護の研究家

いい質問だね。「介護」は、食事や入浴など日常生活を送る上で必要なことを、その人が自分でできない部分を全体的に手伝うことだよ。一方「介助」は、特定の動作や行動を補助することで、その人が自分でできることを増やすための手伝いのことだよ。たとえば、階段を上るときに手すりを持つように促したり、杖を使ってもらうように勧めるのは「介助」だね。ルボックス錠は、気持ちの落ち込みが続く人に処方される薬だよ。

介護を学びたい

なるほど。「介護」は生活全般の支援、「介助」は特定の行動の補助ですね。ルボックス錠は、気分が落ち込んでいるときに飲む薬なのですね。もう少し詳しく教えてもらえますか?

介護の研究家

そうだね。ルボックス錠は、脳の中の神経伝達物質のひとつであるセロトニンを増やすことで、気持ちを楽にする働きがある薬だよ。セロトニンが不足すると、気分が落ち込んだり、不安になったりしやすくなるんだ。ルボックス錠は、日本で初めて発売されたセロトニンを増やすためだけに作られた薬で、副作用が少ないのが特徴だよ。

ルボックス錠とは。

「介護」と「介助」について説明します。それから、日本で初めて売り出されたセロトニンを増やす薬「ルボックス錠」についてもお話します。この薬は、気持ちを明るくする薬の一種で、セロトニンという脳内物質だけを増やすようにできています。以前の気持ちを明るくする薬に比べると、体に悪い影響が少なくなっています。

画期的な抗うつ薬の登場

気分が沈み込み、何をする気力も湧かない。そのような状態に悩まされている方は少なくありません。こうした心の不調は、毎日の暮らしに大きな影を落とすだけでなく、心身の健康全体に悪い影響を与えることもあります。ですから、体の健康と同じように心の健康を保つことも大切です。近年、心の不調への理解が深まり、様々な治療法が生まれてきました。

その中でも、ルボックス錠は画期的な抗うつ薬として注目されています。日本の抗うつ薬治療に新たな可能性をもたらした薬と言えるでしょう。ルボックス錠は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬、いわゆるSSRIと呼ばれる種類の薬に分類されます。このタイプの薬は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンの働きを良くすることで、うつ状態を改善する効果があります。セロトニンは、気分や感情、睡眠、食欲などを調整する上で重要な役割を果たしており、ルボックス錠はこのセロトニンの働きを高めることで、憂うつな気分や意欲の低下といった症状を和らげるのです。

ルボックス錠は、従来の抗うつ薬に比べて副作用が少ないという大きな利点があります。そのため、より安心して服用できる薬となっています。もちろん、副作用が全くないわけではありませんが、吐き気や眠気、便秘といった症状は比較的軽く、多くの場合、服用を続けるうちに自然と治まっていくことが多いです。また、医師の指示に従って正しく服用すれば、効果的に症状を改善し、穏やかな気持ちで毎日を過ごせるようになるでしょう。ただし、自己判断で服用を中止したり、量を変更したりすることは大変危険です。必ず医師の指示に従い、定期的に診察を受けるようにしてください。心の不調を感じたら、一人で抱え込まずに、まずは医療機関に相談してみましょう。ルボックス錠のような新たな治療法も登場しており、きっとあなたに合った治療法が見つかるはずです。

| カテゴリ | 詳細 |

|---|---|

| 心の不調の影響 | 心身の健康全体に悪い影響を与える |

| ルボックス錠の特徴 |

|

| ルボックス錠の服用上の注意 |

|

| 心の不調への対応 | 一人で抱え込まず、医療機関に相談 |

セロトニンと心の健康

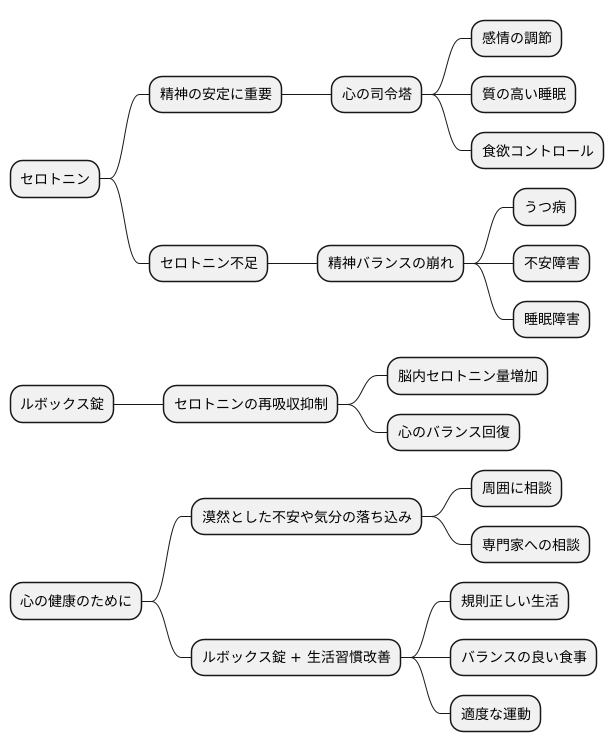

心の状態を穏やかに保つために欠かせないのが、神経伝達物質の一つであるセロトニンです。セロトニンは、まるで心の司令塔のように、様々な役割を担っています。例えば、喜怒哀楽といった感情の調節や、質の高い睡眠を得るため、そして適切な食欲を保つためなど、私たちの日常生活に深く関わっています。

このセロトニンが不足すると、心はバランスを崩しやすくなります。落ち込んだ気分が続く、いわゆるうつ病だけでなく、常に不安を感じてしまう不安障害や、夜ぐっすり眠れない睡眠障害といった様々な心の不調につながる可能性があります。

そこで、セロトニンの働きを助ける薬として注目されているのがルボックス錠です。ルボックス錠は、脳内でセロトニンが再吸収されるのを抑える働きがあります。この作用によって、脳内のセロトニン量が増え、心のバランスを取り戻す助けとなります。

心は、目には見えませんが、体と同じように健康を保つことが大切です。日々の生活の中で感じる漠然とした不安や、気分の落ち込みなど、心の不調を感じた時は、一人で抱え込まずに、周りの人に相談したり、専門家に助言を求めることが重要です。ルボックス錠は、心の健康を守るための新たな選択肢として、多くの人々に希望を与えています。 薬だけに頼るのではなく、規則正しい生活習慣、栄養バランスの取れた食事、適度な運動なども心がけ、心と体の健康を保ちましょう。

ルボックス錠の特徴と効果

ルボックス錠は、日本で初めて認められた選択的セロトニン再取り込み阻害薬(エスエスアールアイ)として、心の不調に悩む多くの人々に光をもたらしました。この薬が登場する以前は、効果はあっても強い副作用に悩まされる人が少なくありませんでした。ルボックス錠は、それまでの薬と比べて副作用が少ないという大きな利点を持っています。

もちろん、どんな薬にも副作用の可能性はあります。ルボックス錠も例外ではありません。しかし、他の抗うつ薬と比較すると、副作用が現れる頻度は少なく、その程度も軽いとされています。主な副作用としては、吐き気や眠気、便秘などが報告されていますが、これらは一時的なもので、多くの場合、時間の経過とともに軽快します。

ルボックス錠の主な効果は、落ち込んだ気分を明るくし、何事にも意欲的に取り組めるようにすることです。また、不安や緊張といった気持ちを和らげる効果も期待できます。これらの効果によって、日常生活の質が上がり、仕事や学校、地域活動などへの復帰もしやすくなります。

心の不調は、風邪や怪我と同じように、誰にでも起こりうるものです。一人で悩みを抱え込まずに、医療機関を受診し、専門家の助言を受けることが大切です。ルボックス錠は、医師の処方箋が必要な薬です。自己判断で服用したり、急に服用を中止したりすることは危険です。必ず医師の指示に従って、正しく服用するようにしましょう。ルボックス錠が、より多くの人が心穏やかに過ごせる一助となることを願っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特徴 | 日本で初めて認められた選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI) 副作用が少ない |

| 効果 | 落ち込んだ気分を明るくする 意欲的に取り組めるようにする 不安や緊張を和らげる 日常生活の質の向上 仕事・学校・地域活動への復帰を助ける |

| 副作用 | 吐き気、眠気、便秘など(一時的、軽度) 他の抗うつ薬と比べて頻度が少ない、程度が軽い |

| 服用 | 医師の処方箋が必要 自己判断での服用や突然の中止は危険 医師の指示に従って正しく服用 |

| その他 | 心の不調は誰にでも起こりうる 一人で悩まず医療機関を受診し専門家の助言を受けることが大切 |

服用時の注意点と相談の重要性

心の健康を保つためにお薬を飲むときには、いくつか気を付けることと、大切な相談相手がいることを覚えておきましょう。ルボックス錠を例に挙げると、まず、お医者さんの指示通りに飲むことが大切です。自分勝手に量を変えたり、急に飲むのをやめたりすると、体に思わぬ負担がかかることがあります。これはルボックス錠に限った話ではなく、他の薬でも同じです。自分の体を守るためにも、お医者さんの指示は必ず守りましょう。

また、他にも薬を飲んでいる場合は、必ずお医者さんに伝えるようにしましょう。薬の種類によっては、一緒に飲むことでお互いの効き目が変わったり、体に良くない影響が出たりすることがあります。お医者さんは、すべての薬を把握した上で、一番安全で効果的な飲み方を教えてくれます。

そして、薬について少しでも心配なことがあれば、お医者さんや薬剤師さんに相談することが大切です。例えば、「飲み忘れた場合はどうすれば良いか」「副作用が心配」など、どんな小さなことでも気軽に相談してみましょう。専門家は、薬に関する正しい知識と経験を持っています。疑問や不安を解消し、安心して薬を飲むためにも、専門家との対話は欠かせません。心の健康は、自分自身で守るだけでなく、周りの専門家のサポートも受けることで、よりしっかりと保たれるのです。ですから、お医者さんや薬剤師さんを信頼し、積極的にコミュニケーションを取るように心がけましょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| お医者さんの指示を守る | 薬の量や服用中止は自己判断せず、必ず医師の指示に従う。 |

| 併用薬を伝える | 他の薬を服用している場合は、医師に伝える。 |

| 心配なことは相談する | 薬の飲み方、副作用など、どんな小さなことでも医師や薬剤師に相談する。 |

| 専門家との対話 | 疑問や不安を解消し、安心して薬を飲むために、専門家と積極的にコミュニケーションを取る。 |

心の健康への理解を深める

心の健康は、私たちが充実した日々を送る上で欠かせない大切な要素です。これは、身体の健康と同じように、常に気を配り、大切に育んでいく必要があります。近年、心の健康問題は、社会全体で注目を集めており、もはや他人事ではなく、誰もが抱える可能性のある身近な問題となっています。

心の不調を感じた時、医療機関を受診し、専門家の適切な助言を受けることはとても重要です。気分の落ち込みや不安感が強い場合には、医師の処方が必要となる場合もあります。近年では、心の不調を和らげるための様々な薬も開発されており、症状に合わせた適切な薬を選ぶことで、より効果的な治療が期待できます。

しかし、心の健康を保つためには、薬だけに頼るのではなく、多角的な取り組みが重要です。規則正しい生活習慣を心がけ、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠時間を確保することは、心身の安定につながります。また、適度な運動は、ストレス発散や気分転換にも効果的です。

日常生活の中でストレスをうまく管理することも大切です。趣味や好きなことに時間を費やしたり、自然の中でリラックスする時間を持つことで、心の疲れを癒すことができます。また、信頼できる家族や友人、同僚に悩みを打ち明けたり、相談することで、心の負担を軽減できるでしょう。地域社会のつながりを大切にし、互いに支え合う環境を作ることも重要です。

心の健康問題は、一人で抱え込まず、周囲の理解と支援が不可欠です。心の健康に関する正しい知識を深め、偏見や差別のない社会を築いていくことは、私たち一人ひとりの責任です。困っている人がいたら、温かい言葉をかけて寄り添ったり、専門機関への相談を促すなど、積極的に支援の手を差し伸べることが大切です。共に支え合い、誰もが安心して暮らせる温かい社会を目指しましょう。

| 心の健康を保つためのポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| 専門家の助言を受ける | 医療機関を受診し、医師の処方を受ける |

| 多角的な取り組み | 薬だけでなく、生活習慣、食事、睡眠、運動にも気を配る |

| ストレス管理 | 趣味、リラックス、相談 |

| 周囲の理解と支援 | 正しい知識、偏見の解消、支援の手 |