問題行動への理解と対応

介護を学びたい

先生、『問題行動』って、認知症のお年寄りや、知的障がいのある方の、例えば、徘徊とか、お漏らし、乱暴なふるまい、性的な問題行動、汚いことをする、食事の偏りなどを言うんですよね?なんだか、悪いことをしているように聞こえるんですけど…

介護の研究家

そうだね。確かに『問題行動』という言葉は、行動そのものが悪いことのように聞こえてしまうよね。でも、大切なのは、これらの行動には必ず理由があるということなんだ。例えば、徘徊してしまうのは、不安を感じていたり、何かを探していたりするのかもしれない。お漏らしも、トイレに行きたいのに我慢できなかったり、場所が分からなかったりするのかもしれないね。

介護を学びたい

なるほど。そうか、何か理由があるんですね。じゃあ、『問題行動』という言葉を使うのは、良くないんですか?

介護の研究家

そうだね。『問題行動』という言葉は、その人自身の問題のように捉えられてしまう可能性があるから、最近は『行動上の困難』や『挑戦的行動』といった表現を使うことが多いんだよ。大切なのは、その行動の背景にある原因を理解し、その人に合った対応をすることなんだ。

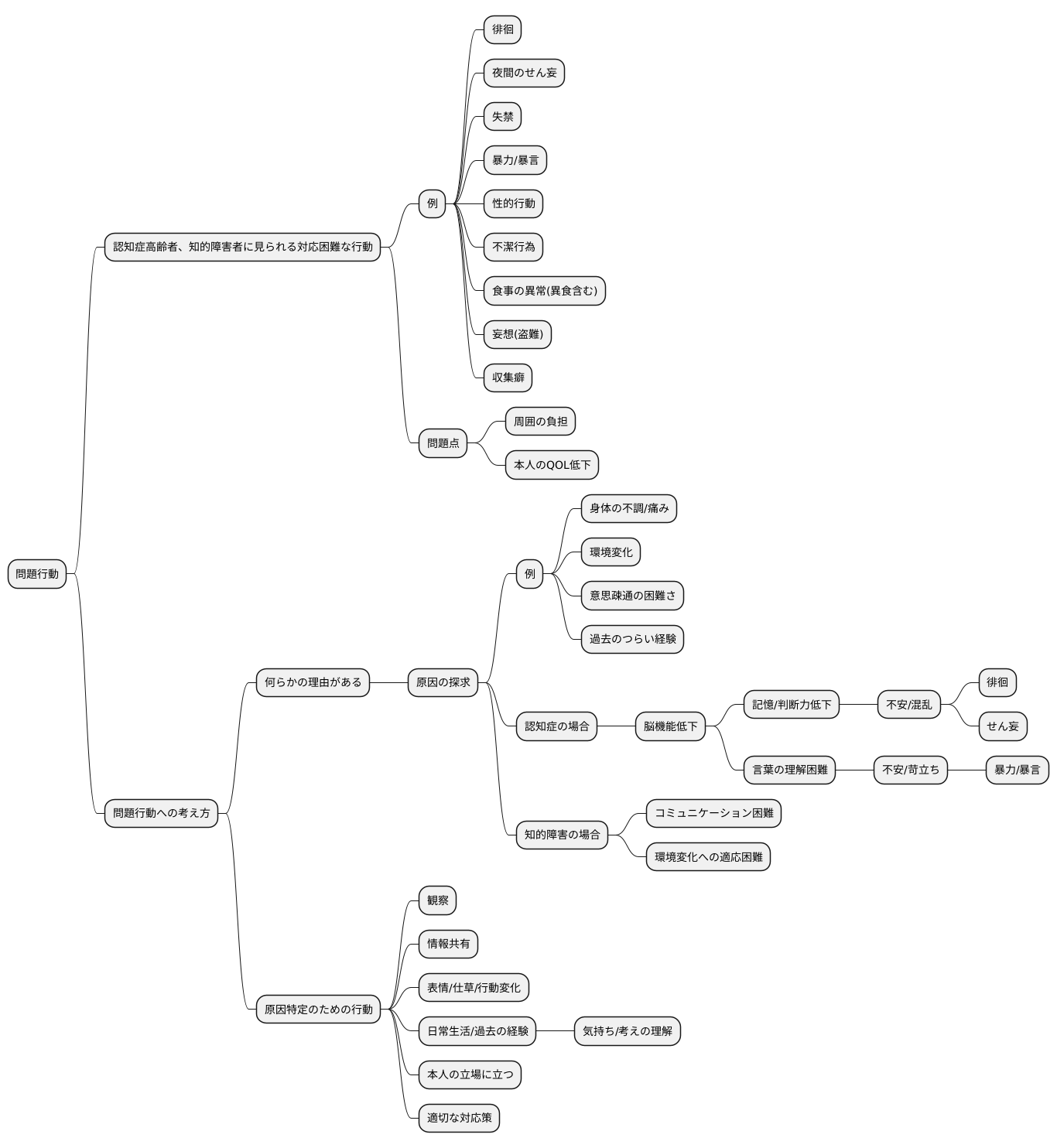

問題行動とは。

『問題行動』という言葉は、認知症のお年寄りや知的障害のある方に見られる、徘徊、お漏らし、乱暴なふるまい、性的な問題、不衛生な行動、食事の異常といった行動を指す時に使われます。これらの行動は、たいていの場合、何らかの理由があって起こると言われています。

問題行動とは

『問題行動』とは、認知症の高齢者の方や知的障害のある方などに見られる、周りの人にとって対応が難しい行動のことです。具体的には、徘徊、夜間のせん妄、失禁、暴力や暴言、性的な行動、不潔な行為、食事の異常、食べられないものを口にすること、物を盗られたと思い込むこと、物を集める癖などが挙げられます。これらの行動は、周りの人に大きな負担をかけるだけでなく、ご本人にとっても暮らしの質を下げることにつながる可能性があります。

大切なのは、これらの行動には必ず何らかの理由があると考えることです。『問題行動』と簡単に決めつけるのではなく、まずはその背後にある原因を探ることが大切です。

例えば、身体の不調や痛み、住む場所や周りの人の変化、意思の疎通の難しさ、過去のつらい経験などが背景にあるかもしれません。認知症の場合、脳の機能の低下によって、記憶や判断力が衰え、不安や混乱を感じやすくなります。その結果、落ち着かなくなって徘徊したり、夜にせん妄状態になったりすることがあります。また、周りの人の言葉が理解できず、不安や苛立ちから暴力や暴言につながることもあります。知的障害のある方の場合も、コミュニケーションの難しさや環境の変化への適応が困難なことが、行動に影響を与えることがあります。

原因を特定するためには、ご本人の様子をよく観察し、周りの人と情報を共有することが重要です。ご本人が言葉で伝えられない場合でも、表情や仕草、行動の変化から、何かを訴えている場合があります。また、日常生活の様子や過去の経験を知ることで、行動の背景にある気持ちや考えを理解することにつながります。焦らず、ご本人の立場に立って、何が原因でこのような行動をとっているのかを丁寧に探っていきましょう。そして、適切な対応策を考え、実行していくことが大切です。

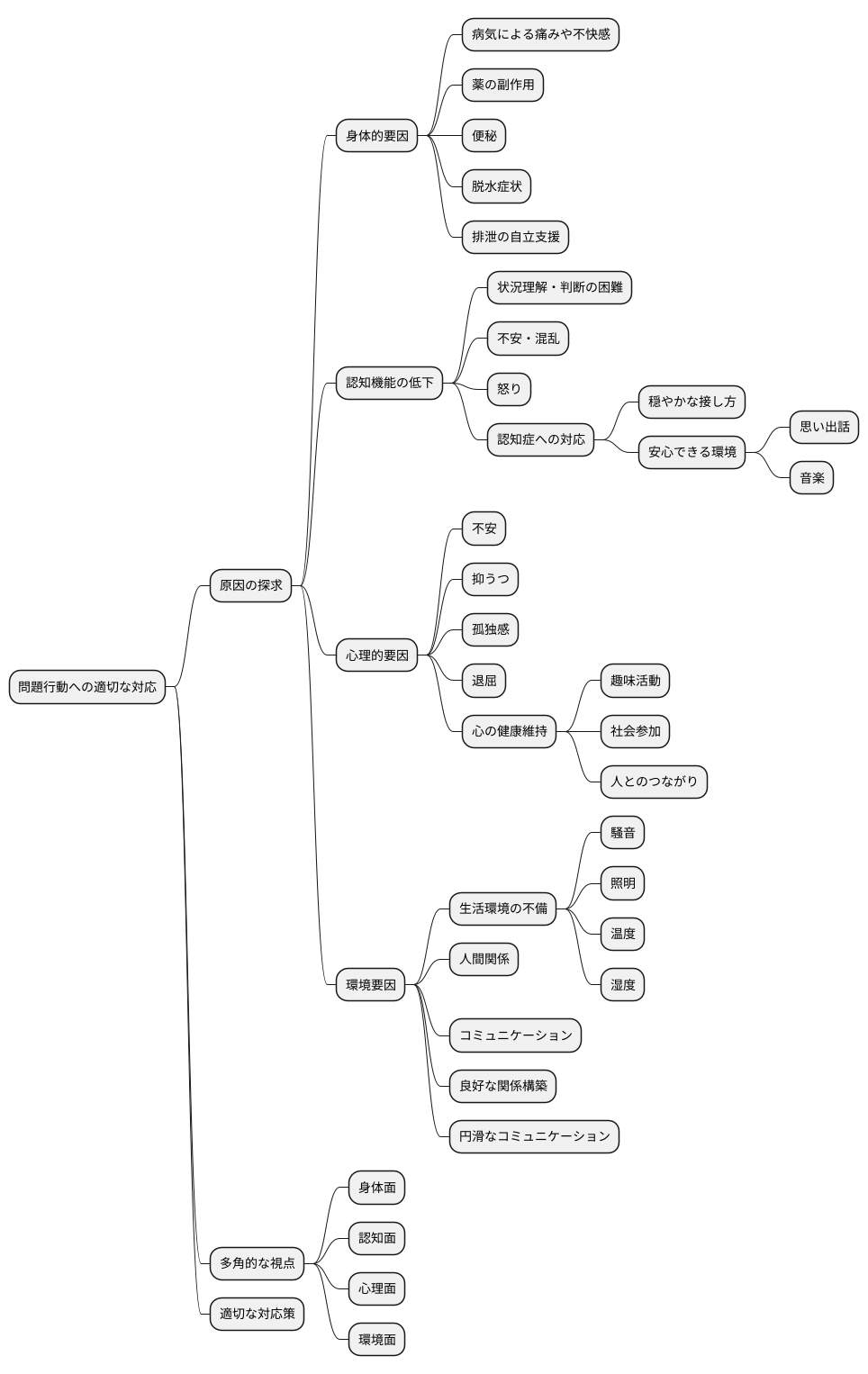

問題行動の原因を探る

問題行動への適切な対応を見つけるためには、その原因を丁寧に探ることが何よりも大切です。原因は一つとは限らず、いくつもの要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。まず、身体的な要因としては、病気による痛みや不快感、薬の副作用が考えられます。また、便秘や脱水症状といった、一見些細に思えることも、大きな不調につながり、問題行動を引き起こすことがあります。高齢者の場合、排泄の自立を支援することは、身体的な負担を軽減する上で非常に重要です。

次に、認知機能の低下も大きな要因の一つです。もの忘れが進んだり、状況の理解や判断が難しくなることで、不安や混乱が生じ、落ち着かなくなったり、周囲に怒りをぶつけたりするなどの問題行動につながることがあります。認知症の方の場合、本人の気持ちを理解し、穏やかに接することが大切です。過去の楽しかった思い出を語り合ったり、好きな音楽を聴いたりするなど、安心できる環境を作ることも重要です。

心理的な要因も忘れてはなりません。不安、抑うつ、孤独感、退屈といった感情は、誰しもが経験するものですが、高齢者の場合は特に深刻化しやすいものです。日々の生活の中で、喜びや楽しみを見つける機会が少ないと、心理的な負担が増し、問題行動につながる可能性があります。趣味活動や社会参加を促し、人とのつながりを大切にすることで、心の健康を維持することが重要です。

さらに、周囲の環境も大きく影響します。騒音や照明、温度、湿度といった生活環境の不備は、気づかないうちに大きなストレスとなり、問題行動を招くことがあります。また、周囲の人間関係やコミュニケーションの難しさも、大きなストレスとなります。介護者や家族との関係が良好でなければ、精神的な負担が増し、問題行動につながる可能性があります。周囲との良好な関係を築き、円滑なコミュニケーションを図ることは、高齢者の心の安定に不可欠です。

このように、問題行動の原因を探るには、身体面、認知面、心理面、環境面など、多角的な視点が欠かせません。それぞれの要因がどのように影響しているのかを丁寧に分析することで、初めてその人に合った適切な対応策を見つけることができるのです。

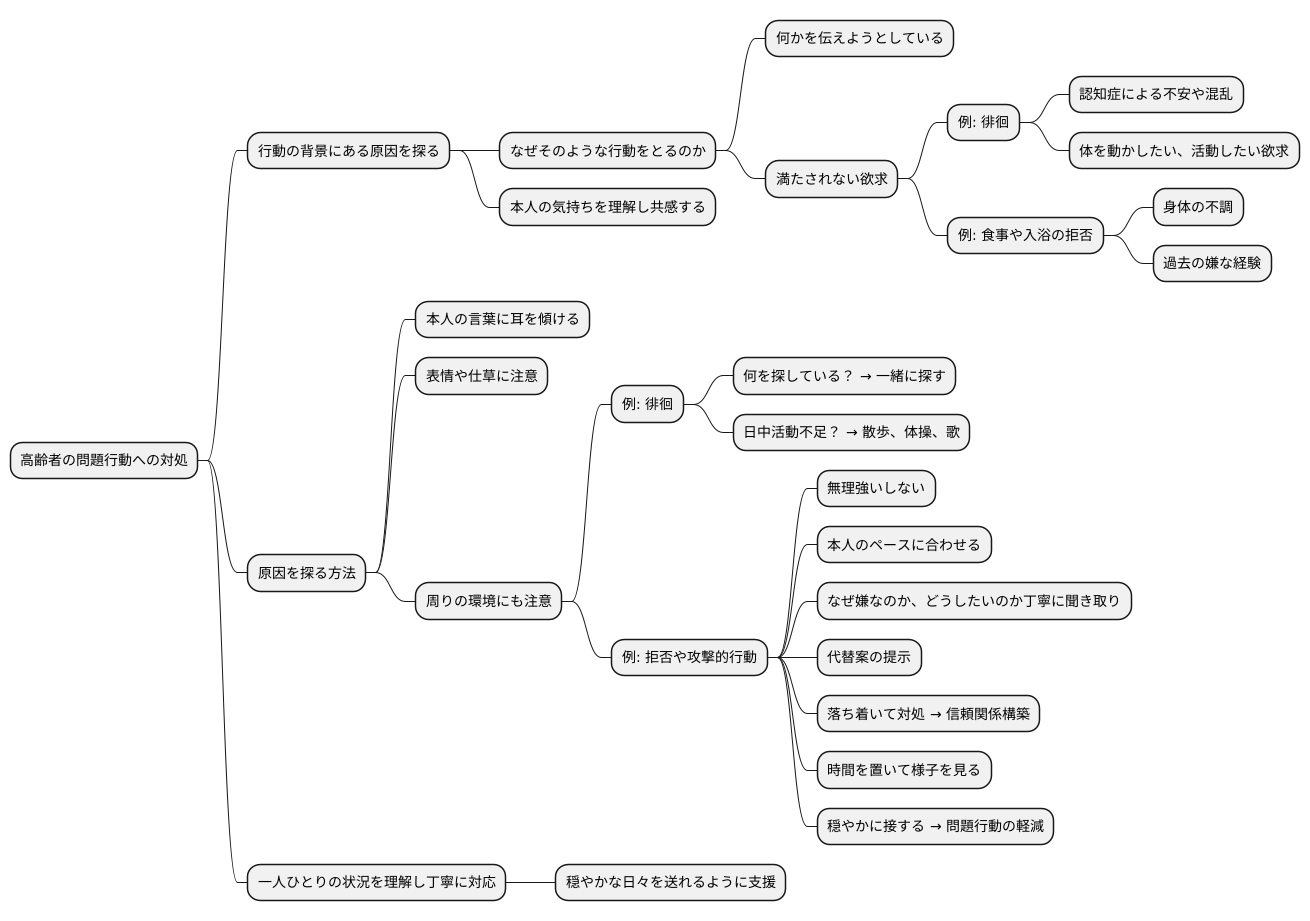

問題行動への具体的な対応

高齢者の行動に問題が見られる場合、その行動一つ一つに対処する方法を考える前に、まずはなぜそのような行動をとるのか、その原因を探ることが何よりも大切です。本人が何かを伝えようとしていたり、満たされない欲求があったりするのかもしれません。例えば、落ち着きがなく、歩き回ってしまう「徘徊」と呼ばれる行動は、認知症によって不安や混乱を感じていることが原因かもしれませんし、単に体を動かしたい、何か活動したいという欲求の表れである場合もあります。また、食事や入浴などを拒否する行動も、身体の不調や過去の嫌な経験が影響している可能性があります。頭ごなしに否定したり叱ったりするのではなく、ご本人の気持ちを理解しようと努め、共感をもって接することが重要です。

原因を探るためには、ご本人の言葉に耳を傾けるだけでなく、表情や仕草、周りの環境にも注意を払うことが大切です。例えば、徘徊の場合、何かを探している様子であれば、何を失くしたのか一緒に探してあげることで安心感を与えることができます。また、日中あまり活動していないようであれば、散歩に連れ出したり、一緒に体操や歌を歌ったりすることで、体を動かす欲求を満たしてあげることができます。拒否や攻撃的な行動が見られる場合は、無理強いせず、ご本人のペースに合わせて対応することが重要です。本人の気持ちを尊重し、なぜ嫌なのか、どうしたいのかを丁寧に聞き取り、代替案を提示するなど、落ち着いて対処することで、信頼関係を築くことができます。時には、少し時間を置いて様子を見ることも有効です。すぐに解決しようと焦らず、穏やかに接することで、少しずつ問題行動は軽減していくはずです。一人ひとりの状況を理解し、丁寧に対応することで、穏やかな日々を送れるように支援していくことが大切です。

多職種連携の重要性

困った行動への対応は、家族や介護をする職員だけで抱え込まず、様々な立場の専門家が力を合わせることで、より良い解決策を見つけることができます。これは、多職種連携と呼ばれ、医療や介護の現場でとても大切な考え方です。

例えば、お医者さんは体の不調がないか調べ、必要に応じて薬を調整します。体の状態をきちんと把握することで、困った行動の原因が体の不調からきているのかどうかを判断できます。看護師さんは毎日の健康管理や生活のサポートを通して、ご本人の様子を細かく観察し、変化に気づきやすくなります。

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護サービスの計画を立て、必要なサービスを調整します。ご本人や家族の希望に沿った、無理のない計画を作ることで、ご本人の生活の質を高めることに繋がります。社会福祉士さんは生活していく上で困っていることへの相談に乗り、地域にある様々なサービスの情報提供や活用を支援します。生活の困りごとを解決することで、精神的な負担を軽くすることに繋がります。

精神保健福祉士さんは、心のケアや相談を通して、ご本人や家族の気持ちを支えます。困った行動の背景にある心理的な原因を探り、心の状態を安定させることで、行動の改善を目指します。

このように、医師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士など、それぞれの専門家が持つ知識や経験を共有し、連携して取り組むことで、ご本人にとってより良い支援を提供することができます。多職種連携によって、ご本人や家族が安心して生活できるよう、しっかりと支える体制を作ることができるのです。

| 専門職 | 役割 | 効果 |

|---|---|---|

| 医師 | 体の不調を調べ、薬を調整 | 困った行動の原因が体の不調からきているのかを判断 |

| 看護師 | 健康管理と生活サポート、様子観察 | 変化に気づきやすく、状態把握に繋がる |

| 介護支援専門員 (ケアマネジャー) |

介護サービス計画の作成と調整 | 希望に沿った無理のない計画で生活の質向上 |

| 社会福祉士 | 生活の困りごと相談、 サービス情報提供と活用支援 |

生活の困りごと解決、精神的負担軽減 |

| 精神保健福祉士 | 心のケアと相談、 心理的原因の探求、心の状態安定化 |

行動の改善、ご本人と家族の精神的支援 |

環境調整の役割

人は誰でも、住み慣れた場所で安心して暮らしたいと願うものです。特に、心身に不自由を抱える方にとっては、周囲の環境が生活の質を大きく左右します。環境調整とは、その人にとって安全で快適な生活空間を作り出すための工夫です。これは、問題行動の発生や悪化を未然に防ぐ上で、大変重要な役割を担っています。

不自由を感じている方が不安になったり、落ち着かなくなったりする背景には、環境からの影響が考えられます。例えば、暑すぎたり寒すぎたりする室内温度、暗すぎる照明、大きな物音などは、不快感やストレスを増幅させ、混乱や興奮を招く原因となることがあります。このような状態を避けるためには、室温や湿度を適切に保ち、明るすぎず暗すぎない照明を心がけ、必要に応じて耳栓などを用いて騒音を軽減するなどの工夫が必要です。また、整理整頓された清潔な空間を維持することも重要です。物が散乱していると、どこに何があるか分からず混乱を招いたり、転倒の危険性が高まったりする可能性があります。

認知症の方の場合、環境調整は特に重要です。見慣れた家具や道具を配置することで、過去の記憶を呼び起こし、安心感や落ち着きを与えることができます。また、時計やカレンダーを目に見える場所に置くことで、時間や日付の認識を助けることも有効です。さらに、転倒や事故を防ぐための安全対策も欠かせません。段差を解消したり、手すりを設置したり、滑り止めマットを敷いたりすることで、安全な移動を支援することができます。

環境調整は、単に問題行動を予防・軽減するだけでなく、その人らしく、穏やかに過ごせるようにするための大切な取り組みです。一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな配慮と工夫によって、生活の質の向上を目指しましょう。

| 目的 | 対象者 | 具体的な工夫 |

|---|---|---|

| 安全で快適な生活空間を作り出す。問題行動の発生や悪化を未然に防ぐ。 | 心身に不自由を抱える方全般、特に認知症の方 | 室温・湿度を適切に保つ |

| 明るすぎず暗すぎない照明 | ||

| 必要に応じて耳栓などを用いて騒音を軽減する | ||

| 整理整頓された清潔な空間を維持する | ||

| 過去の記憶を呼び起こし、安心感や落ち着きを与える | 認知症の方 | 見慣れた家具や道具を配置する |

| 時間や日付の認識を助ける | 認知症の方 | 時計やカレンダーを目に見える場所に置く |

| 転倒や事故を防ぐ | 認知症の方 | 段差解消、手すり設置、滑り止めマット敷設など |

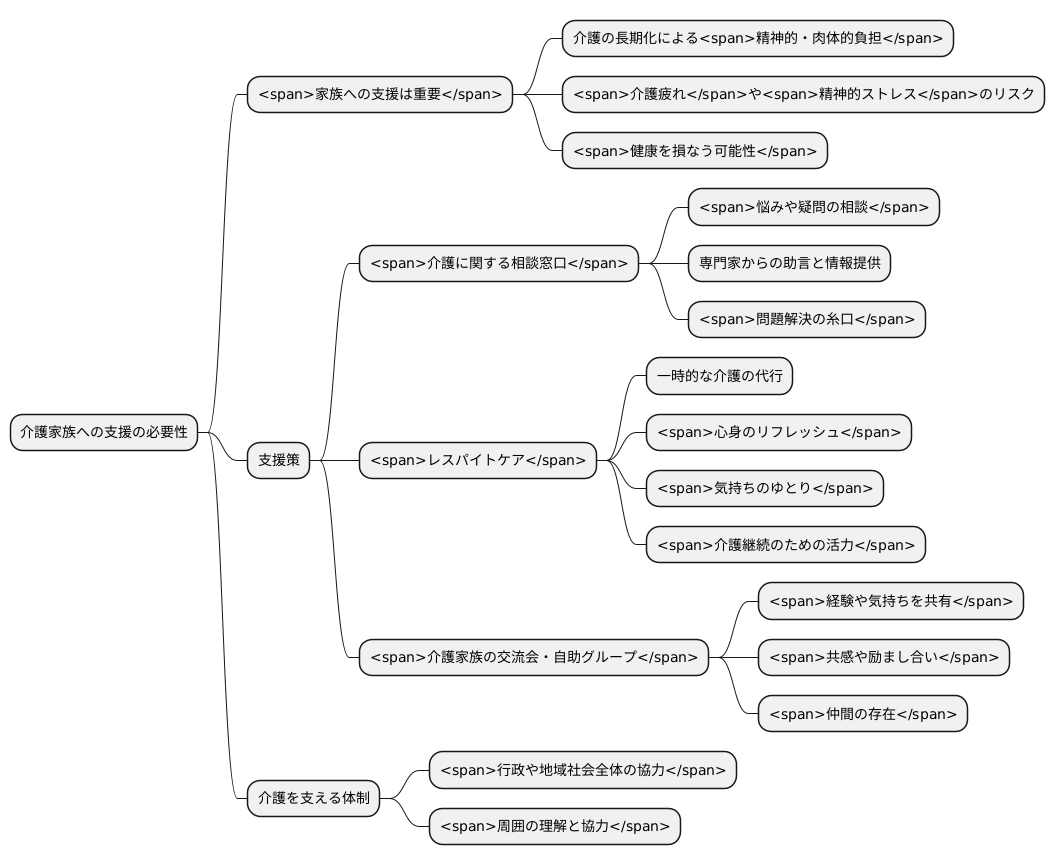

家族への支援

家族への支援は、介護を続ける上で欠かせないものです。介護を担う家族は、精神的、肉体的な負担を長期間に渡って抱え続けることになる場合が多く、介護疲れや精神的なストレスに苦しむことも少なくありません。場合によっては、ご自身の健康を損ねてしまうこともあります。

介護をする家族がこのような状況に陥らないよう、様々な支援策が用意されています。まず、介護に関する相談窓口です。窓口では、介護に関する様々な悩みや疑問を相談でき、専門家からの助言や適切な情報を得ることができます。一人で抱え込まずに、気軽に相談することで、問題解決の糸口が見つかることもあります。

また、一時的に介護を休めるレスパイトケアも、介護者の負担軽減に有効な手段です。短期間、施設や自宅で介護を代行してもらうことで、心身のリフレッシュを図ることができます。介護から一時的に離れることで、気持ちにゆとりが生まれ、介護を継続していくための活力を取り戻すことができます。

さらに、他の介護家族との交流会や自助グループへの参加も推奨されます。同じ悩みを持つ人たちと経験や気持ちを共有することで、共感を得たり、励まし合ったりすることができます。孤立感を感じやすい介護者にとって、仲間の存在は大きな支えとなるでしょう。

介護は、家族だけで抱え込むものではありません。行政や地域社会全体で、介護者を支える仕組みを構築することが重要です。周囲の理解と協力が、介護を続ける家族の大きな力となります。