介護における目配りの重要性

介護を学びたい

先生、「目配り」って、じっと見つめていればいいんですか?なんだか難しそうでよくわからないです。

介護の研究家

いい質問ですね。じっと見つめるという意味ではありませんよ。広く全体を見て、異変がないか注意深く見守ることです。たとえば、たくさんの人がいる場所で、誰かが困っていたり、何かが起きそうになったら、すぐに気づけるような状態のことです。

介護を学びたい

なるほど。でも、全体を見るって難しそうです。どうすればいいですか?

介護の研究家

そうですね。慣れるまでは大変かもしれません。まずは、担当している人の様子をこまめに確認することから始めてみましょう。そして、周りの環境にも気を配り、いつもと違うことがないか意識してみてください。慣れてくると、自然と全体を見ることができるようになりますよ。

目配りとは。

『目配り』とは、常に気を配って見守り、何か困ったことが起きたらすぐに助けられるようにしておくことです。仕事全体が滞りなく進むように気を配りながら働くことが大切です。あらゆることを想定して行動しておけば、急な出来事にも落ち着いて対処できます。介護の現場では、この目配りの他に、周りの状況に気を配ることや、相手のことを思いやることも大切だと言われています。

目配りとは

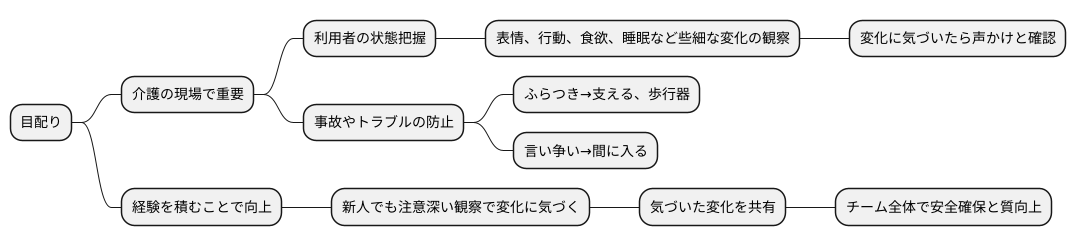

目配りとは、周囲への気遣いを示す重要な行動で、特に介護の現場では欠かせない要素です。これは単に周囲を見渡すことではなく、利用者の状態や周囲の状況を常に把握し、変化に気づけるよう注意を払うことを意味します。

介護の現場では、利用者一人ひとりの状態は常に変化します。表情、行動、食欲、睡眠など、些細な変化も見逃さないよう、注意深く観察する必要があります。例えば、いつもは笑顔で過ごしている利用者が今日は元気がなく、表情が暗い、あるいは食欲がなく食事を残しているといった変化に気づけば、すぐに声をかけて様子を尋ね、体調の変化や困りごとがないか確認することが大切です。

また、目配りは事故やトラブルの防止にも繋がります。例えば、利用者がふらつきながら歩いていることに気づけば、転倒する前に支えたり、歩行器を使うよう促したりすることで、事故を防ぐことができます。あるいは、利用者同士の会話の中で、いつもと違う雰囲気や、小さな言い争いを感じ取った場合には、間に入って話を聞き、問題を未然に防ぐこともできます。

目配りは、経験を積むことでより鋭くなるでしょう。しかし、新人であっても、常に利用者のことを考え、注意深く観察することで、小さな変化にも気づくことができます。そして、気づいた変化を同僚に伝えたり、記録に残したりすることで、チーム全体で利用者の安全を守り、より良い介護を提供することに繋がります。このように、目配りは介護の質を高める上で、非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

目配りの実践方法

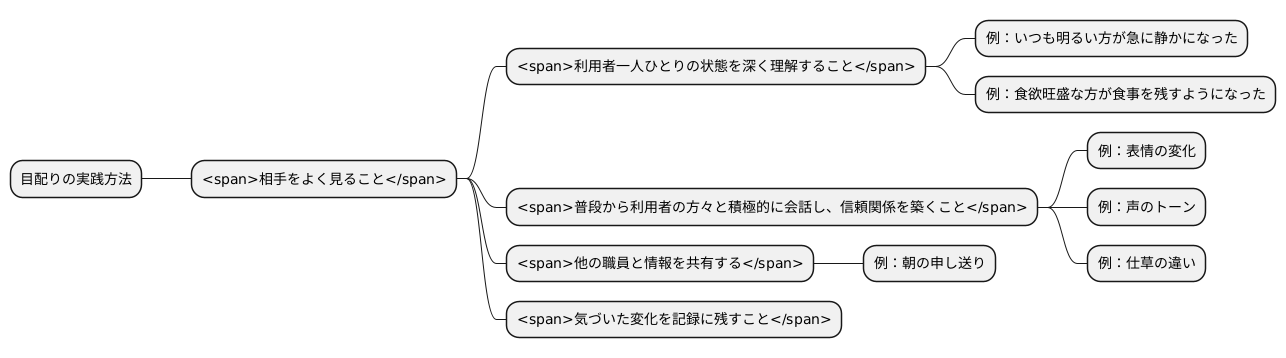

相手をよく見ることは、介護や介助を行う上でとても大切です。これを「目配り」と言いますが、ただ漠然と見ているだけでは十分ではありません。効果的な目配りの実践方法について、詳しく説明します。

まず、利用者一人ひとりの状態を深く理解することが必要です。それぞれの性格や日頃の行動、生活のくせ、健康状態など、あらゆる情報を把握することで、どんな小さな変化を見逃すべきでないかが分かってきます。例えば、いつも明るい方が急に静かになった、食欲旺盛な方が食事を残すようになった、といった変化は、体調不良のサインかもしれません。

普段から利用者の方々と積極的に会話し、信頼関係を築くことも大切です。心を開いてもらえれば、言葉には出さない心の変化にも気づきやすくなります。ちょっとした表情の変化や声のトーン、仕草の違いなど、信頼関係があってこそ気づくことができるサインはたくさんあります。信頼関係が築かれていれば、些細な変化も大きな問題に発展する前に対応できる場合があります。

他の職員と情報を共有することも、目配りを効果的に行う上で重要です。自分一人では気づけなかった変化を、他の職員が発見するかもしれません。情報を共有することで、多角的な視点から利用者の状態を把握し、より丁寧な対応をすることができます。例えば、朝の申し送りで「○○さんは今日は少し元気がないようです」といった情報を共有することで、他の職員もその方に気を配り、変化を見逃さずに済みます。

最後に、気づいた変化を記録に残すことも忘れてはいけません。いつ、どんな状況で、どのような変化があり、どのように対応したのかを記録しておくことで、後々の介護や介助に役立ちます。記録は、過去の状態を振り返り、今後の対応を考えるための貴重な資料となります。また、記録を残すことで、他の職員とも情報を共有することができます。

関連用語:気配り

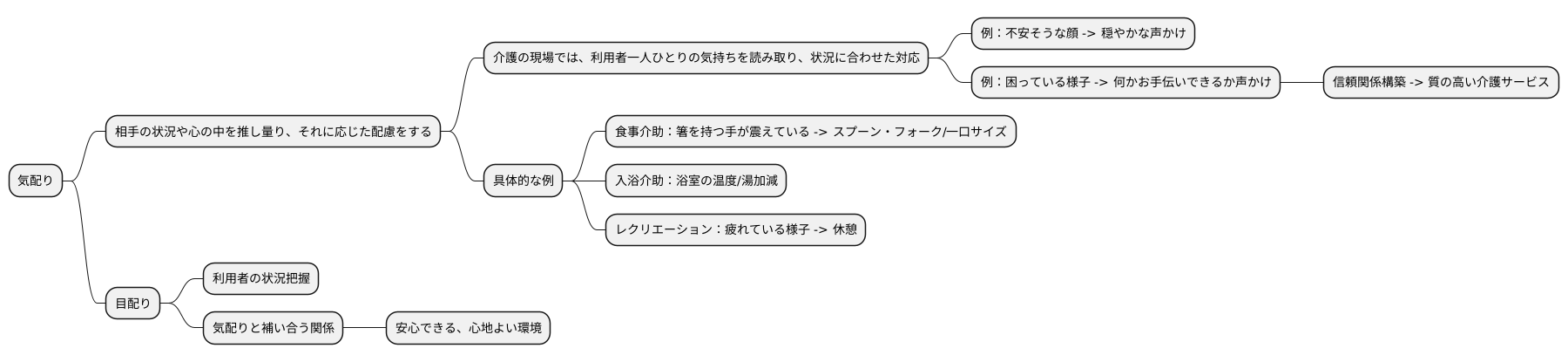

相手を思いやる気持ちを表す言葉として、「気配り」というものがあります。これは、相手の置かれている状況や心の中を推し量り、それに応じた配慮をすることを意味します。介護の現場においては、利用者一人ひとりの気持ちを読み取り、それぞれの状況に合わせた対応をすることがとても大切です。

例えば、利用者の方が不安そうな顔をしていることに気づいたら、穏やかな声をかけて安心させてあげましょう。何か困っている様子が見られたら、「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかけるのも良いでしょう。このように、相手の気持ちを汲み取った行動をすることで、利用者との信頼関係を築き、より質の高い介護サービスを提供することに繋がります。

具体的な例を挙げると、食事介助の場面を考えてみましょう。利用者の方が箸を持つ手が震えていることに気づいたら、スプーンやフォークをすすめてみる、あるいは食事を一口サイズに切って提供するなどの配慮が考えられます。また、入浴介助の際には、浴室の温度や湯加減に気を配り、利用者の方が快適に過ごせるように気を配る必要があります。さらに、レクリエーション活動に参加している際に、利用者の方が疲れている様子であれば、休憩をすすめてみるのも良いでしょう。

「気配り」は、「目配り」によって得られた情報をもとに行われることが多く、この二つは互いに補い合う関係にあります。「目配り」によって利用者の状況を把握し、「気配り」によって適切な対応をすることで、利用者にとって安心できる、心地よい環境を作ることができるのです。常にご利用者の気持ちに寄り添い、細やかな配慮を心がけることで、質の高い介護サービスを提供できるよう努めましょう。

関連用語:心配り

相手を思いやる気持ち、それが心配りです。心配りとは、相手の状況や気持ちを深く理解し、何を求めているのかを察して行動することを意味します。介護の現場では、この心配りが特に重要になります。なぜなら、利用者の方々は、加齢や病気によって身体機能や認知機能が低下している場合が多く、自分自身で必要なことを伝えたり、行ったりすることが難しい場合があるからです。

心配りは、利用者の生活のあらゆる場面で必要とされます。例えば、暑い時期には室温に気を配り、こまめに水分補給を促したり、寒い時期には暖房器具を活用し、温かい飲み物を用意するなど、季節に応じた配慮が大切です。また、食事の際には、利用者の食べやすい大きさに食材を切ったり、飲み込みやすいようにとろみをつけたりするなど、個々の状況に合わせた支援が必要です。さらに、清潔な環境を維持することも重要です。部屋の掃除や洗濯、入浴の介助などを通して、利用者が気持ちよく過ごせるように気を配りましょう。

心配りは、言葉以外の行動で示すこともできます。例えば、利用者の表情や仕草をよく観察し、何か困っている様子があれば、すぐに声をかけることが大切です。また、笑顔で接したり、優しい言葉をかけることで、利用者に安心感を与えることができます。些細な変化にも気づき、先回りして対応することで、利用者の生活の質を高めることができます。利用者にとって、安心して過ごせる環境を作るためには、目配りや気配りと同様に、心配りを欠かすことはできません。常に相手の立場に立って考え、思いやりの心を持って接することが、質の高い介護につながるのです。

| 心配りの定義 | 介護における重要性 | 具体的な場面と行動 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 相手の状況や気持ちを深く理解し、何を求めているのかを察して行動すること | 利用者の方々は、加齢や病気によって身体機能や認知機能が低下している場合が多く、自分自身で必要なことを伝えたり、行ったりすることが難しい場合があるため。 |

|

|

まとめ

介護の現場では、利用者の安全と安心を守るために、常に気を配ることが何よりも大切です。その中でも、利用者の様子を注意深く観察する「目配り」は、質の高い介護を提供するための重要な技術です。利用者の表情や行動、体調の変化にいち早く気づき、適切な対応をすることで、事故やトラブルを未然に防ぐことができます。例えば、いつも元気な利用者が急に静かになったり、食欲が落ちたりした場合は、体調不良のサインかもしれません。このような小さな変化を見逃さずに、声をかけて様子を伺ったり、必要に応じて看護師に報告したりすることで、早期発見・早期対応につながります。

目配りを効果的に行うには、利用者一人ひとりの個性や生活習慣、持病などを理解しておくことが重要です。過去の経験や現在の状況、家族構成などを把握することで、より的確な対応ができます。また、日頃から利用者と積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築くことも大切です。会話を通して得られる情報は、目配りだけではわからない変化に気づくきっかけになります。さらに、同僚や他の職種のスタッフと連携し、情報を共有することも欠かせません。チーム全体で利用者の状態を把握することで、よりきめ細やかなケアを提供できます。

目配りと同様に重要なのが、相手の気持ちを思いやる「気配り」と「心配り」です。利用者の立場に立って考え、何を求めているのか、どんな支援が必要なのかを察知し、行動に移すことが大切です。例えば、食事介助の際には、利用者の食べやすいように一口サイズにしたり、好きなおかずを先に提供したりするなど、小さな配慮が大きな安心感につながります。また、入浴介助では、室温や湯加減に気を配り、プライバシーにも配慮することで、利用者にリラックスして過ごしてもらえます。これらの気配りや心配りは、利用者の生活の質を高め、心身ともに健康な状態を維持するために欠かせません。

介護の仕事は、時に大変なこともありますが、目配り、気配り、心配りを忘れずに、利用者一人ひとりに寄り添うことで、大きなやりがいを感じることができます。利用者の笑顔や感謝の言葉は、介護職員にとって何よりの励みになります。そして、利用者と信頼関係を築きながら、共に歩むことで、自分自身の成長にもつながるでしょう。

| 要素 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 目配り | 利用者の様子を注意深く観察し、変化にいち早く気づくための技術。事故やトラブルを未然に防ぐ。 | 表情、行動、食欲、体調の変化など |

| ポイント | 利用者の個性、生活習慣、持病などを理解し、日頃からコミュニケーションを取り、信頼関係を築く。同僚や他職種のスタッフと連携し、情報を共有する。 | 過去の経験、現在の状況、家族構成などの把握 |

| 気配り | 相手の気持ちを思いやり、何を求めているのか、どんな支援が必要なのかを察知し、行動に移す。 | 食事介助:食べやすい大きさに切る、好きなおかずを先に提供する 入浴介助:室温や湯加減、プライバシーに配慮する |

| 心配り | 利用者の立場に立って考え、不安や心配事を察知し、安心感を与える。 | 相手の表情や仕草から気持ちを察する、不安な気持ちを言葉にしてもらう |

| 効果 | 利用者の生活の質を高め、心身ともに健康な状態を維持する。介護職員のやりがい、自己成長にも繋がる。 | 利用者の笑顔、感謝の言葉 |