妄想への理解と対応

介護を学びたい

先生、「妄想」って、介護される人もする人も、誰でも起こりうるんですか?

介護の研究家

そうだね。誰でも起こりうるよ。例えば、強い不安やストレスを感じている時、疲れている時、睡眠不足の時などに、誰でも間違った考えにとらわれてしまうことはあるよね。

介護を学びたい

じゃあ、認知症の症状とは違うんですか?

介護の研究家

認知症の症状として妄想が現れる場合もあるけれど、認知症ではない人が妄想を抱くこともあるんだ。高齢者の方や、病気で体力が落ちている方は特に注意が必要だね。日頃から周りの人が気にかけて、適切な対応をすることが大切だよ。

妄想とは。

「介護」と「介助」といった言葉に関して、『思い違い』(事実ではないことを本当だと思い込んでしまうこと。日々の疲れや暮らしぶりなどが原因で起こることがあります。また、もの忘れがひどくなる病気の症状として現れることもあります。)について説明します。周りの人が間違いを正そうとしても、受け入れてもらえず、かえって混乱させてしまうこともあるので、注意が必要です。代表的な病気として、統合失調症があります。『見張られている』『悪く言われている』など、自分が被害を受けていると思い込むことで、自分を守るための攻撃的な言動や独り言、逃げるような行動が見られます。

妄想とは何か

思い込みが現実から離れてしまうこと、それが妄想です。 事実とは異なる内容を、揺るぎない真実として信じ込んでしまう状態を指します。 周りの人がどんなに丁寧に説明したり、証拠を見せたりしても、本人は自分の考えが正しいと信じ続け、考えを変えることができません。

妄想の内容は実に様々です。たとえば、実際には誰も見ていないのに「ずっと見張られている」と感じたり、何の根拠もないのに「陰で悪口を言われている」と思い込んだりするといった、自分が被害を受けていると感じる被害妄想がよく見られます。また、自分は特別な力を持っていると信じ込んだり、有名人と特別な関係があると思い込んだりするなど、実際とはかけ離れた誇大な内容の妄想を抱く人もいます。さらに、宗教的な内容の妄想を抱くケースもあります。

妄想を抱いている人は、その内容に基づいて行動することがあります。「見張られている」という妄想を抱いている人は、常にカーテンを閉め切ったり、外出することを極端に恐れたりするかもしれません。「悪口を言われている」という妄想を抱いている人は、周囲の人を疑いの目で見て、攻撃的な態度を取ったり、関係を断とうとしたりするかもしれません。

妄想は、心の病、特に統合失調症の症状の一つとして現れることがよく知られています。しかし、強い不安や悩み、疲れ、睡眠不足、あるいは薬の副作用などによって一時的に妄想が生じることもあります。

日常生活に大きな影響が出ている場合、あるいは妄想によって自分や他人を傷つける危険性がある場合は、すぐに専門家に相談することが大切です。 適切な助言や治療を受けることで、症状の改善が期待できます。一人で抱え込まず、周りの人に助けを求めることも忘れないでください。

| 妄想とは | 事実とは異なる内容を、揺るぎない真実として信じ込んでしまう状態 |

|---|---|

| 妄想の内容の例 |

|

| 妄想に基づく行動の例 |

|

| 妄想の原因 |

|

| 対応 | 日常生活に大きな影響が出ている場合、あるいは自分や他人を傷つける危険性がある場合は、専門家に相談 |

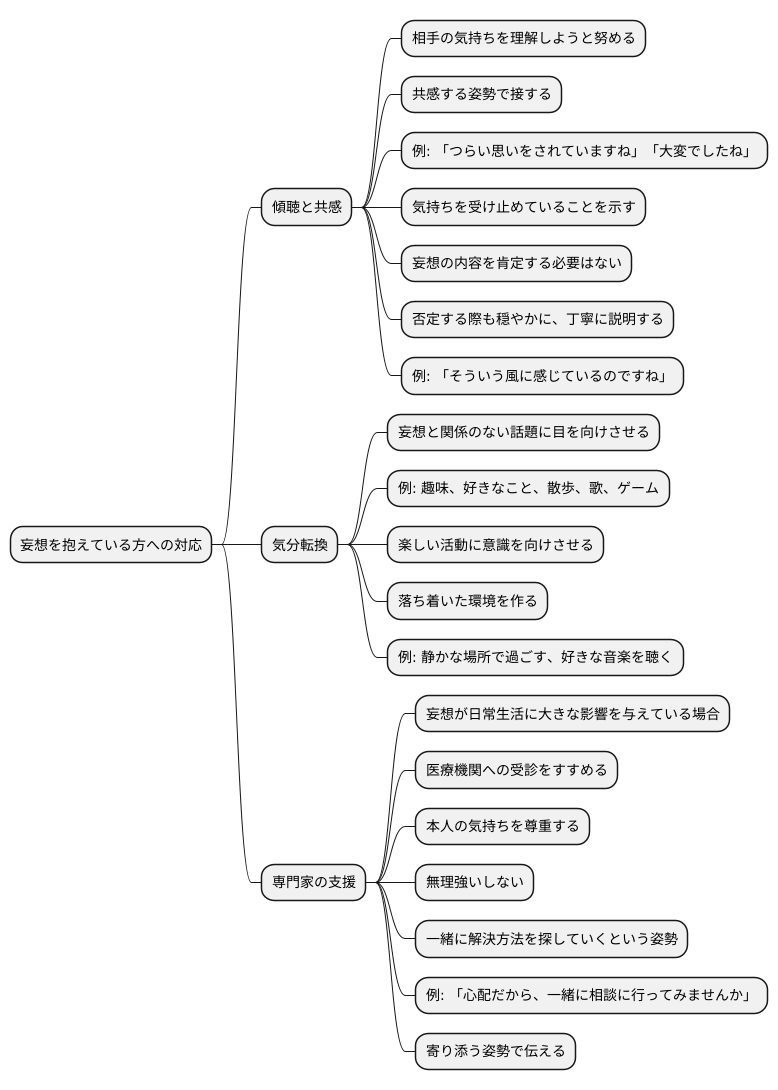

妄想への対応

妄想を抱えている方への対応は、とても難しいことです。正しくないと思い、すぐに否定したり、現実を無理に教えようとしたりすると、かえって反感を買ってしまい、築いてきた信頼関係を壊してしまうかもしれません。まず大切なのは、相手の気持ちを理解しようと努め、共感する姿勢で接することです。「つらい思いをされていますね」「大変でしたね」など、相手の言葉にじっくり耳を傾け、気持ちを受け止めていることを示しましょう。妄想の内容を肯定する必要はありませんが、否定する際も、強い言葉で言い返したりせず、穏やかに、そして丁寧に説明することが重要です。相手の気持ちを尊重し、頭ごなしに否定せず、共感的に話を聞くことが重要です。妄想の内容に同調する必要はありませんが、「そういう風に感じているのですね」など、相手の気持ちを受け止める言葉をかけることで、安心感を与え、信頼関係を築くことができます。

妄想にとらわれている方の気持ちを落ち着かせるためには、妄想と関係のない話題に目を向けさせることも効果的です。例えば、趣味や好きなことについて話したり、一緒に散歩に出かけたり、歌を歌ったり、ゲームをしたりするなど、楽しい活動に意識を向けさせることで、妄想から気持ちをそらすことができます。また、落ち着いた環境を作ることも大切です。静かな場所でゆったりとした時間を過ごしたり、好きな音楽を聴いたりすることで、リラックスし、気持ちが安定する場合もあります。

しかし、妄想が日常生活に大きな影響を与えている場合は、専門家の助けが必要です。医療機関への受診をすすめる際には、本人の気持ちを尊重し、無理強いするのではなく、一緒に解決方法を探していくという姿勢で接することが大切です。「心配だから、一緒に相談に行ってみませんか」など、寄り添う姿勢で伝えることで、受診への抵抗感を和らげることができます。専門家の適切な支援を受けることで、症状の改善や、より良い生活を送るための方法を見つけることができるでしょう。

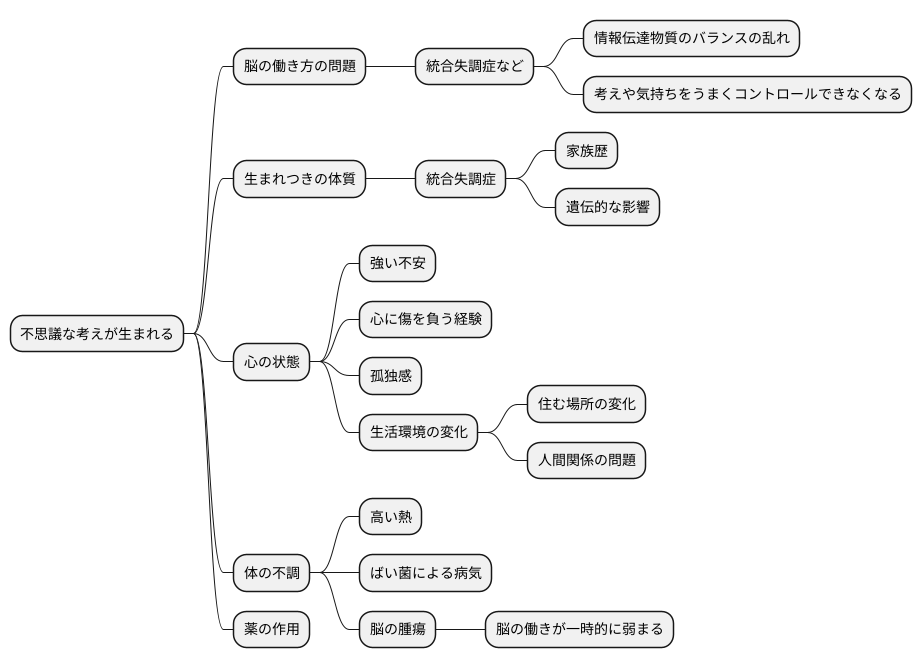

妄想の原因

不思議な考えが生まれることには、たくさんの複雑な理由が絡み合っており、まだ全てがはっきりとは解明されていません。しかし、いくつかの理由が関わっていると考えられています。まず、脳の働き方の問題です。心の病、例えば統合失調症などでは、脳の中の情報伝達物質のバランスが乱れることで、考えや気持ちをうまくコントロールできなくなり、不思議な考えが浮かびやすくなると言われています。また、生まれつきの体質も指摘されています。統合失調症の人の場合、家族にも同じ病気を抱える人がいることが多く、遺伝的な影響があると考えられています。さらに、心の状態も大切です。強い不安や心に傷を負う経験、孤独感などは、不思議な考えが生まれるきっかけとなることがあります。毎日の暮らしの中で、住む場所が変わったり、人との関係で問題が起きたりすることも、不思議な考えに影響を与えるかもしれません。体の不調も、不思議な考えを生むことがあります。高い熱やばい菌による病気、脳の腫瘍といった病気によって、脳の働きが一時的に弱まり、不思議な考えが生まれることがあります。薬の作用で不思議な考えが出てくることもあります。このように、不思議な考えが生まれる理由は様々なので、専門家による正しい見立てと治療がとても大切です。

家族への支援

ご家族が、現実には起こっていないことを真実だと信じ込んでしまう、妄想という症状を抱えている場合、周りのご家族は大きな負担を感じてしまうことが少なくありません。妄想への対応に迷い、精神的に疲れてしまうこともよくあることです。

ご家族がまず行うべきことは、妄想についての正しい知識を身につけることです。妄想とはどのような症状で、どのような原因で起こるのかを理解することで、落ち着いて対応できるようになります。たとえば、妄想の内容を否定したり、正そうとしたりすることは、かえって症状を悪化させる可能性があります。妄想を抱えている本人の気持ちを理解しようと努め、穏やかに接することが大切です。

また、ご家族だけで抱え込まず、専門の機関に相談することも重要です。精神科の医師や精神保健福祉士、地域包括支援センターなどの専門家は、ご家族からの相談を受け、適切な助言や支援を提供してくれます。具体的な対応方法の指導や、介護負担を軽減するためのサービスの紹介などを受けることができます。

ご家族会や自助グループに参加することも、精神的な支えを得る上で役に立ちます。同じ悩みを持つご家族と交流することで、孤独な気持ちを解消し、前向きな気持ちを取り戻すきっかけになります。また、様々な体験談を共有することで、新たな対応方法を見つけることができるかもしれません。

そして、ご家族自身の心身の健康を保つことも忘れてはいけません。介護による疲れや心の負担をため込まないよう、休息や趣味の時間を持ち、ご自身の心身のケアにも気を配りましょう。ご家族が健康でいることが、妄想を抱える本人にとっても、より良い支えとなるのです。

| ご家族の対応 | 具体的な行動 | 得られる効果 |

|---|---|---|

| 妄想の理解 | 妄想の症状や原因について学ぶ | 落ち着いて対応できるようになる、症状の悪化を防ぐ |

| 専門機関への相談 | 精神科医、精神保健福祉士、地域包括支援センターなどに相談 | 適切な助言や支援、介護負担軽減のためのサービス紹介 |

| ご家族会・自助グループへの参加 | 同じ悩みを持つ家族と交流 | 精神的な支え、孤独感の解消、新たな対応方法の発見 |

| ご家族の心身ケア | 休息や趣味の時間を持つ | 介護負担の軽減、ご家族の健康維持 |

地域社会の役割

地域社会での穏やかな暮らしは、妄想を抱える人にとって、周囲の理解と支えが何よりも大切です。地域の人々が妄想についてきちんと理解し、偏見や差別なく接することで、安心して暮らせる環境を作ることができます。

地域社会には、様々な支えとなるしくみがあります。相談できる窓口や支援の取り組みは、妄想を抱える人やその家族にとって心強い存在です。たとえば、地域包括支援センターや精神保健福祉センターでは、相談に乗ったり、必要な情報を提供したり、様々な支援の調整を行っています。これらの窓口を気軽に利用することで、抱えている問題の解決に繋がる糸口が見つかるかもしれません。

また、住み慣れた家で暮らし続けられるように、様々な在宅サービスも提供されています。訪問看護やデイケアなどは、日常生活の様々な場面で支えとなり、安心して日々を過ごす助けとなります。

さらに、地域活動やボランティアへの参加も、社会との繋がりを築き、孤立を防ぐ上で大きな役割を果たします。人との交流を通して、新たな生きがいを見つけたり、自分らしくいられる場所を見つけることができるかもしれません。

地域の人々が温かく見守り、支えることは、妄想を抱える人が地域の一員として、安心して暮らしていく上で欠かせません。地域社会全体で支え合うことで、誰もが安心して暮らせる温かい社会を実現できるはずです。

| 支援のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 理解と支え | 地域の人々が妄想について理解し、偏見や差別なく接する |

| 相談窓口 | 地域包括支援センター、精神保健福祉センターなどで相談、情報提供、支援調整 |

| 在宅サービス | 訪問看護、デイケアなど |

| 社会参加 | 地域活動、ボランティアへの参加 |

| 地域の見守り | 温かい見守り、支え |