脳出血の基礎知識と予防について

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?特に、脳出血の患者さんの場合で説明してもらえると嬉しいです。

介護の研究家

なるほど。では、脳出血の患者さんを例に説明しましょう。まず「介護」とは、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要なことを、その人が自分でできない部分を代わりにやってあげたり、手伝ってあげたりすることです。例えば、脳出血で麻痺が残った患者さんの着替えを手伝ったり、食事を口まで運んであげたりするのは「介護」です。

介護を学びたい

じゃあ、「介助」はどう違うんですか?

介護の研究家

「介助」は、その人が何かをするときに、少しだけ手伝ってあげることです。例えば、脳出血後で少しふらつく患者さんが歩行訓練をする時に、転ばないように支えてあげたり、杖を渡してあげたりするのは「介助」です。つまり、「介護」の中に「介助」が含まれていると考えると分かりやすいですね。脳出血の患者さんの場合、麻痺がひどい場合は「介護」が必要になり、リハビリなどで自分で何かをしようとする時には「介助」が必要になります。

脳出血とは。

『介護』と『介助』について、脳出血の解説をします。脳出血とは、脳の中にある細い血管が何らかの原因で破れて出血する状態です。出血する場所によって、体に麻痺やしびれが出る被殻出血や視床出血、意識がなくなる脳幹出血、めまいやふらつきが起きる小脳出血、様々な症状が出る皮質下出血などがあります。脳出血の主な原因は高血圧です。高血圧を下げる薬を飲むことで、慢性的な高血圧の状態を良くすること、そして普段の生活習慣を見直すことで、脳出血を予防することができます。

脳出血とは何か

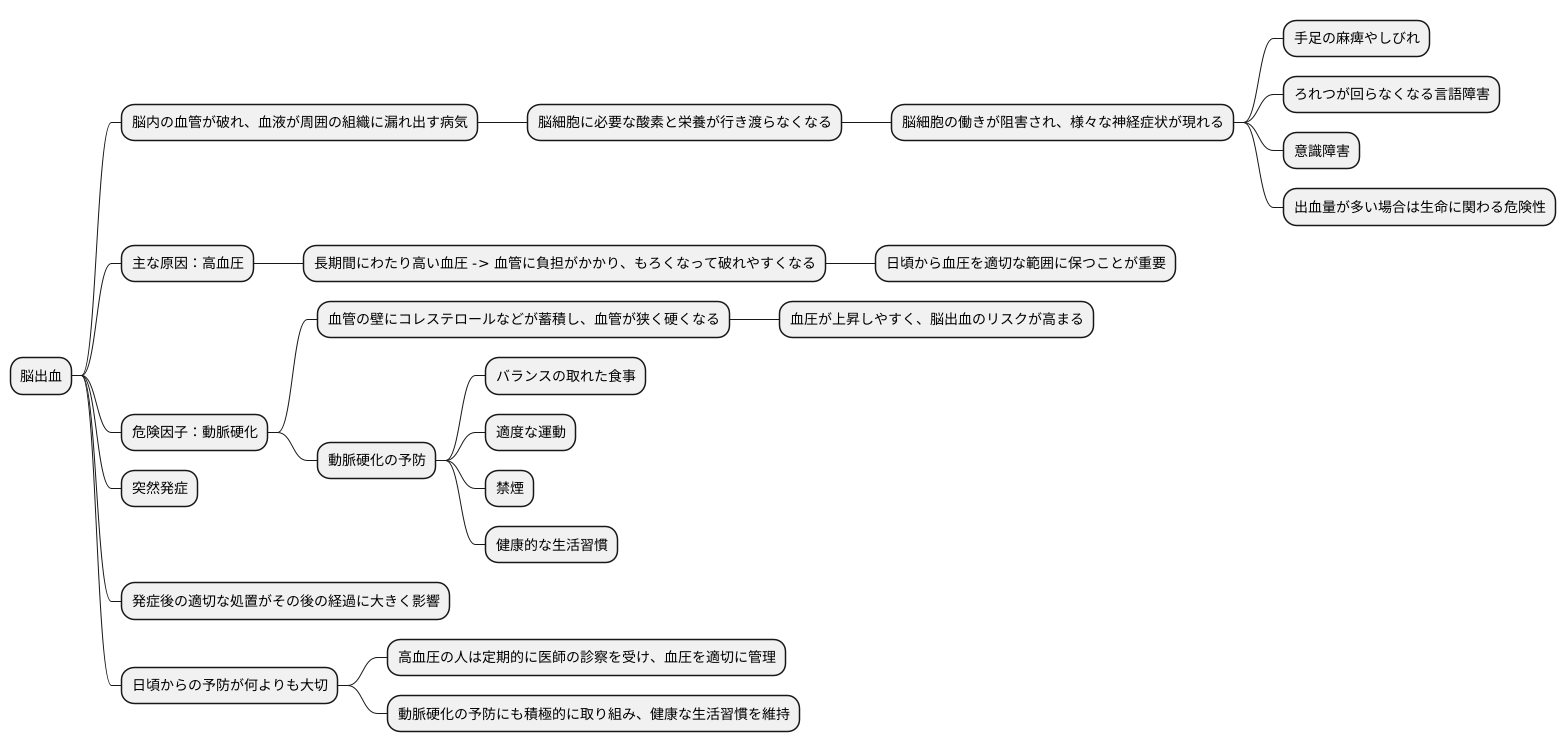

脳出血は、脳内の血管が破れ、血液が周囲の組織に漏れ出す病気です。私たちの脳は、体全体の機能を調整する司令塔のような役割を担っており、常に大量の酸素と栄養を必要としています。これらは血管を通して脳に届けられますが、血管が破れてしまうと、脳細胞に必要な酸素と栄養が行き渡らなくなります。そして、脳細胞の働きが阻害され、様々な神経症状が現れるのです。

出血の場所や量、損傷を受けた脳の部位によって症状は大きく異なります。例えば、手足の麻痺やしびれ、ろれつが回らなくなる言語障害、意識がなくなる意識障害などが挙げられます。また、出血量が多い場合は、生命に関わる危険性も高くなります。

脳出血の主な原因は高血圧です。長期間にわたり高い血圧にさらされると、血管に負担がかかり、もろくなって破れやすくなります。そのため、日頃から血圧を適切な範囲に保つことが非常に重要です。また、血管を硬くする動脈硬化も危険因子の一つです。動脈硬化は、血管の壁にコレステロールなどが蓄積し、血管が狭く硬くなる病気です。血管が硬くなると、血圧が上昇しやすく、脳出血のリスクが高まります。動脈硬化の予防には、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙など、健康的な生活習慣を心がけることが重要です。

脳出血は突然発症することが多く、発症後の適切な処置がその後の経過に大きく影響します。そのため、日頃からの予防が何よりも大切です。高血圧の人は定期的に医師の診察を受け、血圧を適切に管理しましょう。また、動脈硬化の予防にも積極的に取り組み、健康な生活習慣を維持することが重要です。

脳出血の種類と症状

脳出血は、出血する場所によって症状が大きく異なり、早期発見と適切な治療が非常に重要です。ここでは、代表的な脳出血の種類と症状について詳しく説明します。

まず、被殻出血は、脳の中で運動や感覚を司る被殻と呼ばれる部分で起こる出血です。このタイプの出血では、手足の麻痺やしびれ、感覚の低下などがよく見られます。日常生活に大きな支障をきたすため、早期のリハビリテーションが重要になります。

次に、視床出血は、感覚情報を中継する視床と呼ばれる部分で起こる出血です。被殻出血と同様に、手足の麻痺やしびれ、感覚の低下といった症状が現れます。また、視床は感覚を統合する役割も担っているため、痛みやしびれなどの感覚異常が起こることもあります。

脳幹出血は、生命維持に不可欠な機能を調節する脳幹で起こる出血です。脳幹は呼吸や循環、意識レベルなどをコントロールしているため、出血が起こると意識障害や呼吸困難、血圧の変動などの重篤な症状が現れ、生命に関わる危険性が高いのが特徴です。一刻も早い治療が必要です。

小脳出血は、運動の調節や平衡感覚を司る小脳で起こる出血です。主な症状は、めまいやふらつき、吐き気、嘔吐などです。また、体のバランスが取りにくくなるため、歩行困難に陥ることもあります。

最後に、皮質下出血は、大脳皮質のすぐ下で起こる出血です。出血した場所によって様々な症状が現れるため、診断が難しい場合があります。運動麻痺や感覚障害、言語障害、視野欠損など、多様な症状が現れる可能性があり、それぞれの症状に合わせた適切な治療が必要です。

どのタイプの脳出血でも、症状に気付いたらすぐに医療機関を受診し、専門医の診察を受けるようにしましょう。迅速な対応が、後遺症を最小限に抑えることに繋がります。

| 出血の種類 | 症状 |

|---|---|

| 被殻出血 | 手足の麻痺やしびれ、感覚の低下 |

| 視床出血 | 手足の麻痺やしびれ、感覚の低下、痛みやしびれなどの感覚異常 |

| 脳幹出血 | 意識障害、呼吸困難、血圧の変動 |

| 小脳出血 | めまいやふらつき、吐き気、嘔吐、歩行困難 |

| 皮質下出血 | 運動麻痺、感覚障害、言語障害、視野欠損など(多様な症状) |

脳出血の主な原因

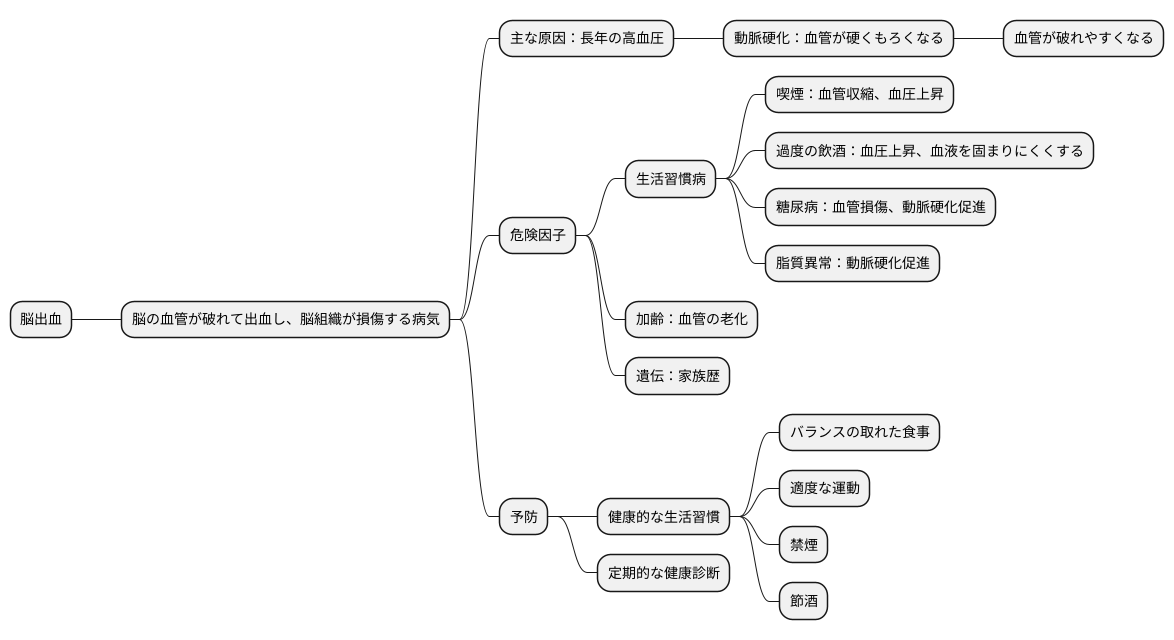

脳出血は、脳の中の血管が破れて出血し、脳組織が損傷する病気です。主な原因は長年の高血圧です。高血圧の状態が続くと、血管の内壁に圧力がかかり続け、血管が硬くもろくなります。これを動脈硬化といいます。動脈硬化が進むと、血管が破れやすくなり、脳出血が起こりやすくなります。

高血圧以外にも、脳出血の危険性を高める要因はいくつかあります。喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるため、脳出血のリスクを高めます。また、過度の飲酒も血圧を上昇させるだけでなく、血液を固まりにくくする作用があり、出血を助長する可能性があります。糖尿病は、血管を傷つけやすくし、動脈硬化を促進するため、脳出血のリスクを高めます。さらに、コレステロールや中性脂肪などの脂質異常も動脈硬化を進めるため、注意が必要です。これらの高血圧、喫煙、過度の飲酒、糖尿病、脂質異常は生活習慣病と呼ばれ、日々の生活の積み重ねが原因となる病気です。

年齢を重ねることも、血管の老化につながり、脳出血のリスクを高める要因となります。血管は年を取るにつれて弾力を失い、もろくなりやすいため、若い人に比べて脳出血を起こしやすくなります。また、家族に脳出血になった人がいる場合は、遺伝的な体質も関係している可能性があります。遺伝的な要因は自分でコントロールすることは難しいですが、他の危険因子を管理することで、脳出血のリスクを減らすことができます。

脳出血は、後遺症が残る可能性が高い病気です。脳出血を予防するためには、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節酒など、健康的な生活習慣を心がけることが重要です。また、定期的に健康診断を受け、血圧や血糖値、コレステロール値などをチェックし、異常があれば早めに医師に相談することも大切です。

脳出血の予防策

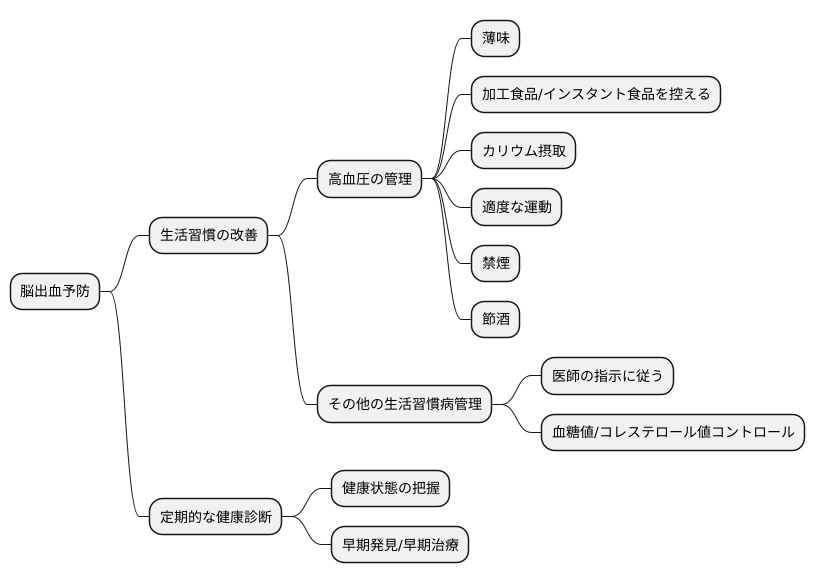

脳出血は、脳の血管が破れて出血し、脳組織が損傷される病気です。発症すると、命に関わる深刻な後遺症が残る可能性もあります。だからこそ、日頃から予防に努めることが大切です。脳出血の予防には、大きく分けて生活習慣の改善と定期的な健康診断の二点が重要です。

まず、生活習慣の改善の中でも特に重要なのが、高血圧の管理です。高血圧は脳出血の最も大きな危険因子と言われています。塩分の多い食事は血圧を上昇させるため、毎日の食事では薄味を心がけ、加工食品やインスタント食品はなるべく控えましょう。カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂ることも、血圧を下げる効果が期待できます。また、適度な運動は血圧を下げるだけでなく、ストレス解消にも効果的です。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけましょう。さらに、喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるため、禁煙は必須です。過度の飲酒も高血圧につながるため、節酒を心がけましょう。

高血圧以外にも、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病も動脈硬化を促進し、脳出血のリスクを高めます。これらの病気がある場合は、医師の指示に従って適切な治療を受け、血糖値やコレステロール値をコントロールすることが重要です。

そして、定期的な健康診断も脳出血の予防には欠かせません。脳出血は初期段階では自覚症状がない場合も多く、気づかないうちに病気が進行していることもあります。定期的に健康診断を受けることで、血圧や血糖値、コレステロール値などを測定し、自分の健康状態を把握しておくことが大切です。もし異常が見つかった場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な治療を始めましょう。早期発見、早期治療は、重篤な後遺症を防ぐために非常に重要です。

このように、バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙、節酒といった健康的な生活習慣を維持することで、脳出血のリスクを大幅に減らすことができます。日々の生活の中で、これらの予防策を意識して実践し、健康な生活を送りましょう。

日常生活での注意点

脳出血は、普段の生活でのちょっとした行動がきっかけで起こることがあります。特に寒い時期は、急な温度変化で血圧が大きく変動しやすいため、注意が必要です。暖かい部屋から寒い外に出る時は、重ね着をするなどして体温を維持し、血圧が急に上がるのを防ぎましょう。

激しい運動や強い精神的な負担も血管に負担をかけ、脳出血の危険性を高めるため、避けることが重要です。軽い運動は血行を良くし、健康維持に役立ちますが、急に激しい運動を始めると体に大きな負担がかかります。運動を始める際は、準備運動をしっかり行い、徐々に強度を上げていくようにしましょう。また、日常生活で感じる不安や緊張、怒りなどの感情も血圧を上昇させる要因となります。ストレスをため込まないよう、趣味やリラックスできる活動を取り入れるなど、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。

入浴は、お湯の温度や浴室との温度差に注意が必要です。熱いお湯に急に浸かったり、寒い浴室に急に移動したりすると、血圧が大きく変動する可能性があります。お湯の温度は40度前後にし、浴室を温めておくなど、急激な温度変化を避けるようにしましょう。また、長湯は体に負担をかけるため、10分~15分程度で済ませるのが良いでしょう。

お酒は血圧を上げる作用があるため、飲み過ぎには注意が必要です。適量を守り、毎日飲酒する習慣は避けましょう。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけ、規則正しい生活を送ることで脳出血の危険性を減らすことができます。ふだんから健康に気を配り、生活習慣を見直すことが大切です。

| 場面 | 注意点 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 寒い時期の外出 | 急な温度変化による血圧の変動 | 重ね着などで体温を維持する |

| 運動 | 激しい運動による血管への負担 | 準備運動をしっかり行い、徐々に強度を上げる。軽い運動にとどめる。 |

| 精神的な負担 | ストレスによる血圧上昇 | 趣味やリラックスできる活動でストレス解消 |

| 入浴 | お湯の温度や浴室との温度差による血圧変動 | お湯の温度は40度前後、浴室を温めておく、10分~15分程度の入浴 |

| 飲酒 | アルコールによる血圧上昇 | 適量を守り、毎日飲酒する習慣は避ける |

| 日常生活 | 不規則な生活習慣 | バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠 |