やる気を引き出す介助の力

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」で『モチベーション』を高めるっていうのは、どう違うんですか?どちらもやる気を出すようにすることだと思うんですが…

介護の研究家

良い質問ですね。確かにどちらもやる気を促すという意味では共通しています。しかし、対象者の自立度合いによって『モチベーション』を高めるアプローチが異なってきます。介助は、比較的自立度の高い方を対象に、必要な時に手伝いながら、自分で出来ることを増やし、自信をつけさせることで『モチベーション』を高めます。

介護を学びたい

なるほど。では、介護の場合はどうでしょうか?

介護の研究家

介護の場合は、自立度の低い方を対象に、生活の質を高めることを目標に『モチベーション』を高めます。例えば、食事や入浴など、自分で行うのが難しい動作でも、少しでも自分で出来る部分を見つけて、積極的に参加してもらうように促したり、快適さや喜びを感じられるような工夫をすることが大切です。

モチベーションとは。

「介護」と「介助」における『やる気』について。これは、簡単に言うと、人を励まして行動を起こさせることです。夢や希望を失ってしまった人や、日常のちょっとした動作にも意欲がわかない人に対して、励ましたり、目標達成のための道筋を示したりすることで、その気にさせることを指します。

モチベーションとは

「やる気」とも呼ばれる意欲、すなわちモチベーションとは、行動を起こしたり、それを維持したりするための心の働きのことです。何かを始めようと思ったり、続けようと思ったりする原動力となるものです。食事をしたり、散歩に出かけたり、人と話をしたりといった日常の行動から、仕事や趣味、学習といった特別な活動まで、あらゆる行動はモチベーションによって支えられています。

介護や介助が必要な方の場合、加齢に伴う身体機能の衰えや、病気、障がいなどによって、以前は簡単にできていたことができなくなってしまうことがあります。このような状況は、自信喪失を招き、モチベーションの低下につながりやすいものです。慣れ親しんだ住まいを離れ、新しい環境に適応しなければならない場合も、同様のことが言えます。

日常生活を送る上で、モチベーションは大変重要です。意欲が低下すると、活動量が減り、身体を動かす機会が少なくなります。これは、筋力の低下や関節の柔軟性の低下を招き、身体機能の低下につながる可能性があります。また、人との交流が減ることで、認知機能の低下も懸念されます。さらに、意欲の低下は、精神的な健康にも悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、介護や介助を行う際には、対象となる方のモチベーションをどのように維持、向上させるかが、極めて重要な課題となります。それぞれの状況や気持ちに寄り添い、達成可能な目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねられるよう支援することで、意欲を高め、生活の質の向上を目指します。具体的な方法としては、以前好きだった活動を取り入れてみたり、新しい趣味を見つけるお手伝いをしたり、人との交流を促したりなど、様々な工夫が考えられます。

モチベーション低下の原因

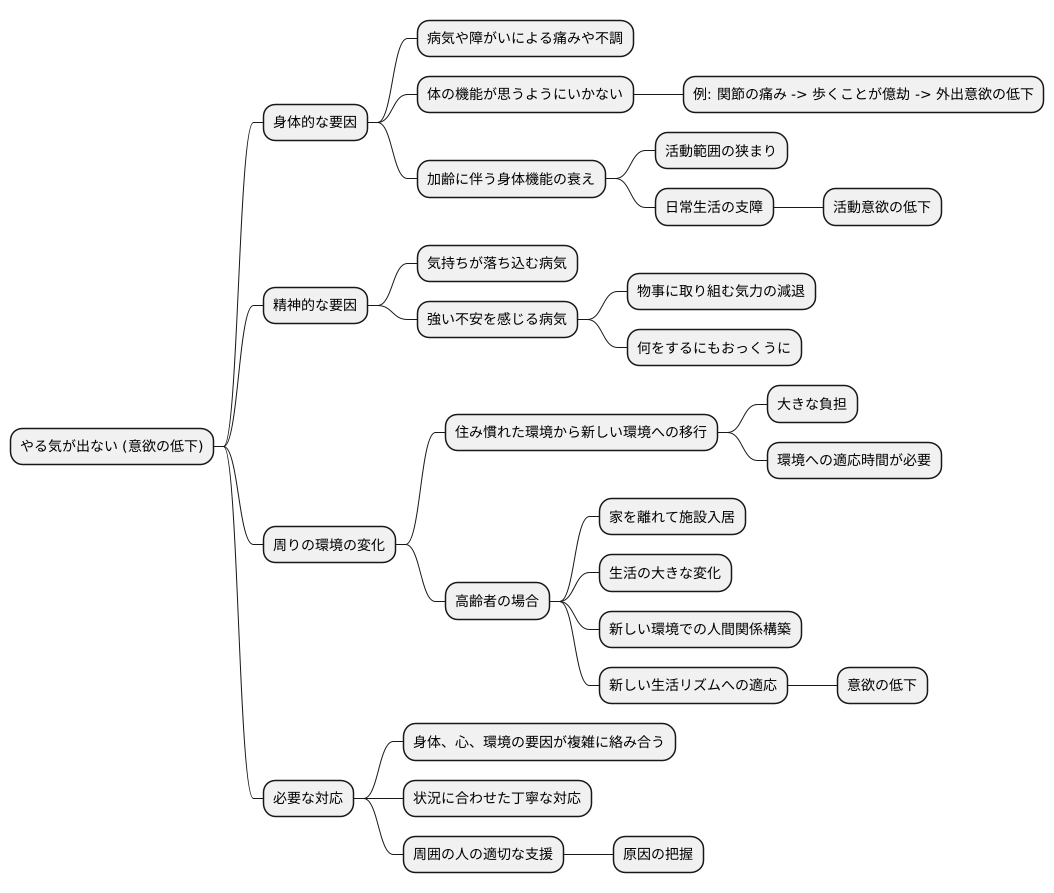

やる気が出ない、いわゆる意欲の低下には、実に様々な要因が考えられます。大きく分けて身体的な要因、精神的な要因、そして周りの環境の変化が挙げられます。

まず、身体的な要因としては、病気や障がいによる痛みや不調、体の機能が思うようにいかないことなどが挙げられます。例えば、関節の痛みがあると、歩くことが億劫になり、外出する意欲が低下することがあります。また、加齢に伴う身体機能の衰えも、活動範囲を狭め、日常生活を送る上で様々な支障をきたし、活動意欲を削いでしまうことがあります。

次に、精神的な要因も意欲に大きな影響を与えます。気持ちが落ち込んでしまう病気や、強い不安を感じてしまう病気などは、意欲の低下を招く代表的な原因です。気分が沈んでいたり、常に不安を感じていると、物事に取り組む気力が湧かず、何をするにもおっくうに感じてしまうでしょう。

さらに、周りの環境の変化も意欲に影響を与えます。住み慣れた環境から新しい環境に移ることは、誰でも大きな負担がかかり、新しい環境に慣れるまでには時間がかかります。特に高齢者の場合、長年暮らしてきた家を離れて施設に入居することは、生活の大きな変化であり、慣れない環境の中で人間関係を築いたり、新しい生活リズムに適応していくことは容易ではありません。そのため、環境の変化によって意欲が低下してしまう高齢者も少なくありません。

このように、意欲の低下には、身体、心、環境といった様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、その人の状況に合わせた丁寧な対応が必要です。周りの人は、意欲の低下が見られる場合、その原因を探り、適切な支援を行うことが大切です。

モチベーションを高める介助

人の意欲を高めるお手伝いをするには、その人の状態や置かれている場面に合わせた方法を考えることが大切です。目標を持つことは、意欲を高める上でとても役に立ちます。手が届きそうな目標を立て、少しずつ達成していくことで、自分はできるんだという気持ちや、やり遂げた喜びを感じ、もっと頑張ろうという気持ちにつながります。目標は、お手伝いをする人とよく話し合い、具体的で現実的なものを決めることが大切です。目標に向かう努力を認め、褒めることも大切です。小さな成功体験を積み重ねることで、自信につながり、意欲を保ち、高めることに役立ちます。

さらに、その人が好きなことや興味のあることを日々の活動に取り入れることも効果的です。好きなことや得意なことに取り組むことで、楽しみながら活動への意欲を高めることができます。周りの人たちの協力も大切です。家族や友人、周りの利用者さん、職員など、周りの人たちが温かく見守り、励ますことで、安心感や仲間意識を感じることができ、意欲の向上につながります。

目標を達成したときには、一緒に喜びを分かち合いましょう。例えば、一緒に歌を歌ったり、好きなお菓子を食べたり、ちょっとしたお祝いをしたりするのも良いでしょう。また、うまくいかない時があっても、責めたりせず、なぜうまくいかなかったのかを一緒に考え、どうすれば次はうまくいくかを話し合うことが大切です。焦らず、ゆっくりと、その人に寄り添い続けることが、意欲を高めるための一番の近道です。そして、常に、その人の気持ちに耳を傾け、尊重することを忘れないようにしましょう。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 目標設定 | 手が届きそうな具体的で現実的な目標を立て、少しずつ達成していく。 |

| 努力の承認と賞賛 | 目標に向かう努力を認め、褒める。 |

| 好きなこと・興味のあることの活用 | 日々の活動に好きなことや興味のあることを取り入れる。 |

| 周囲の協力 | 家族、友人、周りの利用者、職員など周囲の人々が温かく見守り、励ます。 |

| 喜びの共有 | 目標達成時には一緒に喜びを分かち合う。 |

| 失敗時の対応 | 責めずに、なぜうまくいかなかったのかを一緒に考え、次への対策を話し合う。 |

| 寄り添い | 焦らず、ゆっくりと、その人に寄り添い続ける。 |

| 傾聴と尊重 | 常にその人の気持ちに耳を傾け、尊重する。 |

具体的な介助の方法

相手の方のお話をじっくりと傾聴し、その方の気持ちに寄り添うことが何よりも大切です。話を真剣に聞き、共感することで、自分が理解され、受け入れられていると感じてもらうことができます。この安心感が信頼関係を築き、意欲を高めるための最初のステップとなります。

次に、日常生活における動作を、少しでも自分の力で行えるようにサポートすることも重要です。食事や着替え、入浴など、可能な範囲で自分で取り組むことで、自立心や達成感を育むことができます。すべてを代わりにやってあげるのではなく、見守りながら必要な時にだけ手を差し伸べるように心がけましょう。例えば、着替えの際にボタンをかけるのが難しい場合は、代わりにボタンをかけてあげるのではなく、ボタンをかける動作を一緒に行ったり、他の部分を自分で行ってもらうなど、できる部分を最大限に活かすことが大切です。

さらに、趣味や楽しみ事、気分転換となる活動に取り組むように促すことも効果的です。好きなことや興味のあることに取り組む時間は、生活に喜びやハリを与え、意欲を高めることにつながります。絵を描いたり、音楽を聴いたり、折り紙をしたり、その方に合った活動を一緒に探してみるのも良いでしょう。

地域社会とのつながりを保つことも大切です。地域活動への参加や、近所の方との交流、ボランティア活動などを通して社会との関わりを続けることで、孤立感を防ぎ、意欲を維持することができます。地域の集まりに参加したり、散歩に出かける際に近所の方と挨拶を交わしたりするだけでも、社会とのつながりを実感することができます。

これらの支援は、その方の状況や気持ちに合わせて柔軟に対応することが重要です。常に相手の方の気持ちを尊重し、寄り添う姿勢を忘れずに、心からの支援を心がけましょう。

| 支援のポイント | 具体的な行動 | 効果 |

|---|---|---|

| 傾聴と共感 | じっくり話を聞き、気持ちに寄り添う | 安心感、信頼関係の構築、意欲向上 |

| 日常生活動作のサポート | 可能な範囲で自分で取り組めるように見守り、必要な時にだけ手を差し伸べる | 自立心、達成感の向上 |

| 趣味や楽しみ事への支援 | 好きなことや興味のあることに取り組む機会を提供する | 生活に喜びやハリを与え、意欲向上 |

| 社会とのつながりの維持 | 地域活動への参加や交流を促す | 孤立感の防止、意欲の維持 |

| 柔軟な対応 | 状況や気持ちに合わせて対応を変える | 心からの支援 |

モチベーション維持の重要性

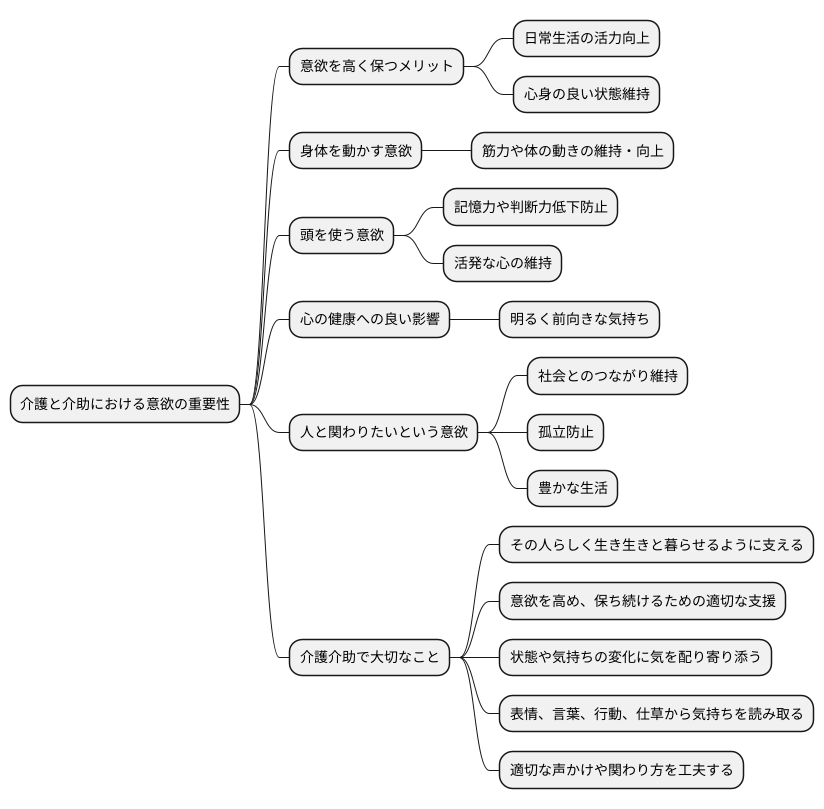

人の意欲を保ち続けることは、介護や介助においてとても大切です。意欲を高く保つことで、日常生活を送る活力が生まれ、心身ともに良い状態を維持することにつながります。

身体を動かすことへの意欲は、筋力や体の動きの維持・向上に役立ちます。また、頭を使うことへの意欲は、記憶力や判断力といった認知機能の低下を防ぎ、活発な心を保つことにつながります。さらに、意欲的な気持ちは心の健康にも良い影響を与え、明るく前向きな気持ちで毎日を過ごす助けとなります。

人と関わりたい、何かをしたいという気持ちは、社会とのつながりを保ち、孤立を防ぐことにもつながります。地域活動や趣味の集まりなどに参加することで、人との交流が生まれ、孤独感を感じにくくなります。誰かと一緒に何かをする喜びや、新しいことを学ぶ楽しさを経験することで、より豊かな生活を送ることができます。

介護や介助をする上で一番大切なことは、その人がその人らしく、生き生きと暮らせるように支えることです。そのためには、その人の意欲を高め、保ち続けるための適切な支援をすることが欠かせません。常にその人の状態や気持ちの変化に気を配り、寄り添いながら、一番良い方法を探し続けることが大切です。表情や言葉だけでなく、行動や仕草からも気持ちを読み取り、適切な声かけや関わり方を工夫することで、その人の意欲を引き出し、保つことができるのです。