くも膜下出血と介護

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いって難しいですよね。くも膜下出血の人の場合だと、どんな違いがあるのでしょうか?

介護の研究家

そうだね、確かに紛らわしいね。くも膜下出血の人の場合で考えてみよう。例えば、食事を食べるのが難しい人がいたとします。その人に食べ物を口まで運んであげるのは「介助」、食事の環境を整えたり、食べやすいように工夫してあげるのは「介護」と言えるでしょう。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、くも膜下出血で麻痺がある人のリハビリを手伝うのは「介助」で、生活しやすいように部屋の環境を整えるのは「介護」ですね?

介護の研究家

その通り!よく理解できましたね。介助は直接的な手助け、介護は生活全体のサポートと考えて、それぞれの場面で使い分けてみてください。

くも膜下出血とは。

「介護」と「介助」について説明する前に、「くも膜下出血」という病気について少しお話します。「くも膜下出血」とは、脳を包む膜のうち、「くも膜」と「軟膜」の間にある「くも膜下腔」という場所に血が出ることです。このため、脳の中の液である脳脊髄液に血が混ざってしまいます。症状として、まず急に激しい頭痛が起きます。頭の後ろやうなじあたりに強い痛みが走り、吐き気を催すなど、脳の膜が刺激された時の症状が現れます。さらに、意識がなくなったり、痙攣したり、体の片側が麻痺するといった症状が出ることもあります。「くも膜下出血」のほとんどは、脳の動脈にある瘤(こぶ)が破裂することが原因です。他にも、脳の血管の奇形や、頭に外傷を受けたこと、もやもや病、脳腫瘍、脳の動脈が裂けることなどが原因となる場合もあります。

くも膜下出血とは

くも膜下出血は、脳を覆う膜の一つであるくも膜と軟膜の間の空間(くも膜下腔)で起こる出血です。この出血は、突然の激しい痛みを引き起こします。痛みは、頭を強く殴られたような、あるいはこれまでの人生で経験したことがないほどの激痛と表現されることが多く、「ハンマーで殴られたようだ」「今までに感じたことのない最悪の頭痛」といった表現がよく使われます。

この激しい頭痛に加えて、吐き気や嘔吐といった症状が現れる場合もあります。出血によって脳が圧迫されたり、刺激されたりすることで、意識がぼんやりしたり、痙攣を起こしたり、手足がしびれたり動かなくなったりすることもあります。また、意識を失ってしまう、呼びかけに応じないといった意識障害が現れることもあります。出血の量や場所によっては、命に関わる危険な状態となることもあります。そのため、迅速な診断と適切な治療が非常に重要です。

くも膜下出血の主な原因は、脳の血管にできたこぶ(脳動脈瘤)が破裂することです。その他にも、脳動静脈奇形や頭部外傷などが原因となる場合もあります。くも膜下出血は、突然発症し、前兆がない場合が多い病気です。そのため、日頃からバランスの良い食事や適度な運動を心がけ、血圧を正常な範囲に保つなど、生活習慣に気を配ることが大切です。また、定期的な健康診断を受けることで、脳動脈瘤などの早期発見につながる可能性があります。もしも、家族が突然の激しい頭痛を訴えた場合は、すぐに救急車を呼ぶなど、一刻も早い対応が必要です。ためらわずに医療機関に連絡しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 脳を覆う膜の一つであるくも膜と軟膜の間の空間(くも膜下腔)で起こる出血 |

| 症状 | ・突然の激しい頭痛(ハンマーで殴られたような、今までに経験したことのない最悪の頭痛) ・吐き気や嘔吐 ・意識障害(意識がぼんやりする、痙攣、手足のしびれ、意識消失、呼びかけに応じない) |

| 原因 | ・脳の血管にできたこぶ(脳動脈瘤)の破裂 ・脳動静脈奇形 ・頭部外傷 |

| 特徴 | ・突然発症し、前兆がない場合が多い ・命に関わる危険な状態となる可能性がある |

| 予防と対策 | ・バランスの良い食事、適度な運動 ・血圧を正常な範囲に保つ ・定期的な健康診断 ・家族が突然の激しい頭痛を訴えた場合は、すぐに救急車を呼ぶ |

主な症状と兆候

くも膜下出血は、脳を覆う膜の間に出血が起こる病気で、突然の激しい頭痛が最も特徴的な症状です。この頭痛は、まるでハンマーで殴られたり、頭を割られるような、経験したことのない激しさで突然始まります。場所は後頭部や首の付け根に集中することが多く、バットで後頭部を強打されたような痛みと表現されることもあります。

激しい頭痛に加えて、吐き気や嘔吐を伴うことも多く、出血の量や場所によっては、意識がぼんやりしたり、はっきりしなくなることもあります。光がまぶしくてつらい、光過敏の症状が現れる人もいます。また、手足がしびれたり、力が入らなくなったり、言葉がうまく話せなくなる、ろれつが回らなくなるといった神経症状が現れることもあります。さらに、全身の筋肉が硬直し、痙攣発作が起きる場合もあります。

これらの症状は、出血の量や場所、個人の体質によって大きく異なり、軽い症状だけで済む場合もあれば、意識を失い、昏睡状態に陥る場合もあります。くも膜下出血は命に関わることもある病気であるため、初期症状が軽くても注意が必要です。

さらに、くも膜下出血を起こしてから数日~数週間後に、脳血管れん縮という合併症が起こる可能性があります。これは、出血した血液が脳の血管を刺激し、血管が縮んでしまうことで起こります。脳血管れん縮が起こると、再び神経症状が現れたり、意識障害が起こったりする危険性があります。そのため、一度くも膜下出血と診断された人は、合併症の予防と早期発見のためにも、医師の指示に従って、定期的に検査を受けることが重要です。

| 症状 | 詳細 | 重症度 |

|---|---|---|

| 突然の激しい頭痛 | ハンマーで殴られたような、経験したことのない激しさ。後頭部や首の付け根に集中することが多い。 | 重度 |

| 吐き気・嘔吐 | 頭痛に併発することが多い。 | 中度 |

| 意識障害 | ぼんやりしたり、はっきりしなくなる。出血量や場所による。 | 重度 |

| 光過敏 | 光がまぶしくてつらい。 | 軽度~中度 |

| 神経症状 | 手足のしびれ、脱力、言語障害、ろれつが回らない。 | 中度~重度 |

| 痙攣発作 | 全身の筋肉が硬直。 | 重度 |

| 脳血管れん縮(合併症) | 出血後数日~数週間後に起こる可能性あり。血管が縮み、神経症状や意識障害を引き起こす危険性がある。 | 重度 |

初期症状が軽くても注意が必要であり、合併症の予防と早期発見のためにも、医師の指示に従って、定期的に検査を受けることが重要。

治療とリハビリテーション

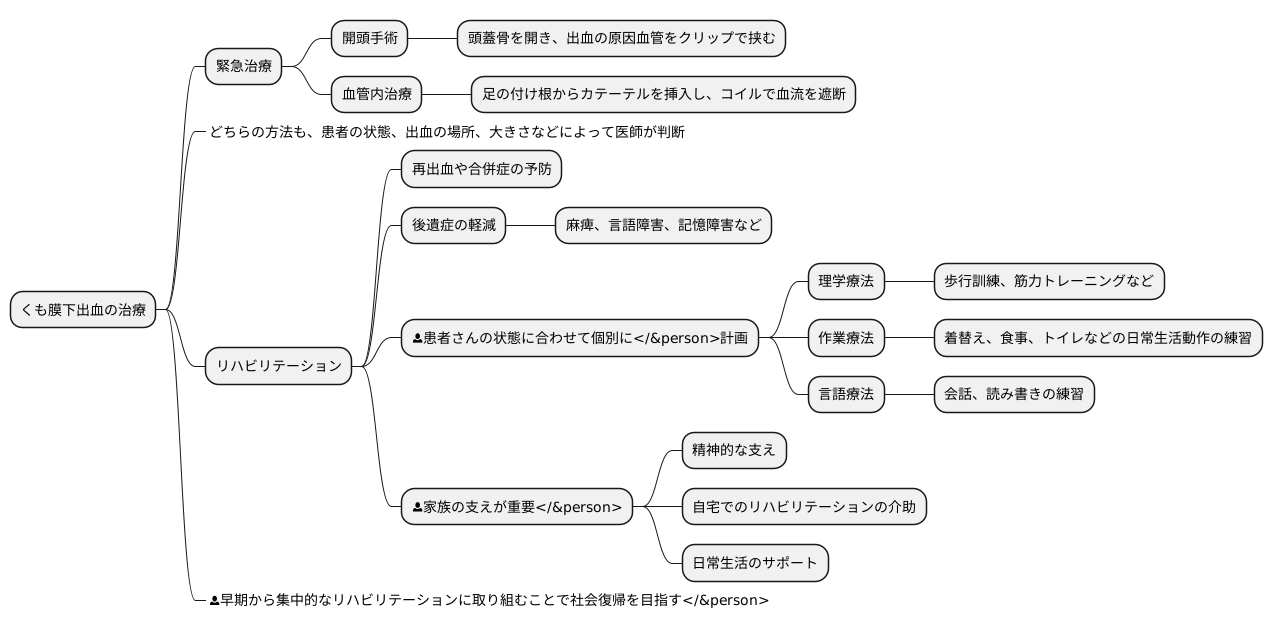

くも膜下出血の治療は、大きく分けて2つの段階に分かれます。まず第一に、生命に関わる出血を止める緊急治療です。そして次に、再発を防ぎ、後遺症を最小限にするための治療とリハビリテーションです。

緊急治療としては、出血を止める方法として主に開頭手術と血管内治療の二つの方法があります。開頭手術では、頭蓋骨の一部を開き、出血の原因となっている血管の異常部分を小さなクリップで挟み、出血を止めます。もう一方の血管内治療は、足の付け根の動脈から細い管(カテーテル)を挿入し、脳の血管まで進めて治療を行います。カテーテルを通して、出血の原因となっている動脈瘤の中に小さなコイルを詰めることで、血流を遮断し再出血を防ぎます。どちらの方法を選択するかは、患者さんの状態や出血の場所、大きさなどによって医師が判断します。

緊急治療が終わり、容体が安定した後は、再出血や合併症の予防、そして後遺症の軽減を目的としたリハビリテーションが始まります。くも膜下出血は脳に大きなダメージを与えるため、麻痺や言語障害、記憶障害などの後遺症が残ることがあります。これらの後遺症を少しでも改善し、日常生活の自立度を高めるために、理学療法、作業療法、言語療法など様々なリハビリテーションが患者さんの状態に合わせて個別に計画されます。理学療法では、歩行訓練や筋力トレーニングなどを通して身体機能の回復を目指します。作業療法では、着替えや食事、トイレなどの日常生活動作の練習を行います。言語療法では、会話や読み書きの練習を通してコミュニケーション能力の回復を図ります。

リハビリテーションは長期にわたる場合が多く、患者さん本人だけでなく、家族の支えも大変重要です。家族は、患者さんの精神的な支えとなるだけでなく、自宅でのリハビリテーションの介助や日常生活のサポートも行う必要があります。医療チーム、患者さん、そして家族が協力し、早期から集中的なリハビリテーションに取り組むことで、患者さんの社会復帰を目指します。

介護の役割と重要性

くも膜下出血を患った方にとって、介護は単なる身の回りの世話にとどまりません。日常生活における様々な介助はもちろんのこと、心の支えとなることも大変重要です。くも膜下出血の後遺症として、身体機能や認知機能の低下が見られる場合、食事や入浴、トイレといった日常生活を送る上で欠かせない動作の介助が必要になります。例えば、食事の介助では、食べやすい大きさに食材を刻んだり、食事を摂りやすい姿勢を保つための補助が必要となるでしょう。入浴の介助では、転倒を防ぐための配慮や、身体を清潔に保つための適切な洗体が必要です。排泄の介助においても、プライバシーに配慮しながら、清潔で快適な環境を保つことが大切です。

また、言語機能に障害が出たり、記憶が曖昧になるといった認知機能の低下が見られる場合は、意思疎通を図るための工夫や、安全な環境作りが不可欠です。例えば、絵や写真、身振り手振りなどを用いてコミュニケーションを補助したり、家の中に危険な箇所がないか確認し、転倒や事故を未然に防ぐ対策を講じる必要があります。

さらに、病気になったことへの不安や焦り、社会復帰に対する不安を抱えている方も少なくありません。精神的なケアも非常に重要です。家族と協力しながら、患者さんの心に寄り添い、常に前向きな言葉をかけて励まし、支えていくことが大切です。

介護をする人は、患者さんの容態の変化に気を配り、異変があれば速やかに医療機関に連絡するなど、適切な対応をしなければなりません。例えば、急な発熱や意識の混濁、けいれんといった症状が現れた場合は、すぐに医師に連絡し、指示を仰ぐ必要があります。また、家族への支援や指導も行い、患者さんが安心して療養生活を送れるようサポートすることも介護の重要な役割です。家族が介護の負担を感じすぎないよう、介護サービスの利用方法や介護負担を軽減するための工夫などをアドバイスすることも大切です。

| カテゴリー | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 日常生活の介助 | 身体機能・認知機能の低下に対する介助 | 食事:食べやすい大きさに刻む、姿勢補助 入浴:転倒防止、適切な洗体 排泄:プライバシー配慮、清潔な環境 |

| 認知機能低下への対応 | 意思疎通、安全な環境作り | 絵や写真、身振り手振りによるコミュニケーション 危険箇所の確認、事故防止対策 |

| 精神的なケア | 不安や焦りへの対応 | 家族と協力、前向きな言葉かけ、励まし |

| 容態変化への対応 | 異変時の適切な対応 | 急変時の医療機関への連絡 家族への支援、介護サービス利用方法のアドバイス |

日常生活の注意点

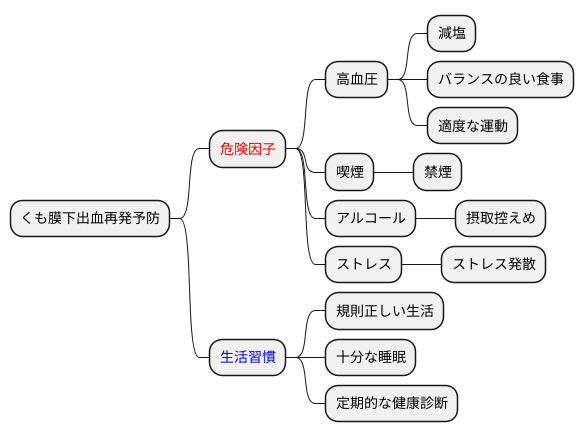

くも膜下出血は、脳の血管にできたこぶ(動脈瘤)が破裂することで起こる病気であり、再発を防ぐためには、日常生活において様々な点に注意することが重要です。

まず、高血圧は動脈瘤の破裂の危険性を高める大きな要因となります。血管に負担がかかりやすくなるため、日頃から血圧を正常な範囲に保つよう心がけましょう。そのためには、減塩を意識した栄養バランスの良い食事を摂ることが大切です。濃い味付けを避け、野菜や果物を積極的に取り入れましょう。また、適度な運動は血圧を下げる効果が期待できます。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。

喫煙は血管を傷つけ、動脈硬化を促進するため、くも膜下出血の再発リスクを高めます。禁煙は再発予防に不可欠です。医師や専門家のサポートを受けながら、禁煙に取り組みましょう。お酒の飲み過ぎも血圧を上昇させる要因となりますので、アルコールの摂取は控えめにすることが大切です。

精神的なストレスも血管に負担をかけ、血圧を上昇させる可能性があります。ストレスをため込まず、上手に発散する方法を見つけましょう。好きな音楽を聴いたり、読書をしたり、趣味に没頭する時間を持つなど、自分なりのリラックス方法を見つけることが重要です。

規則正しい生活リズムを維持し、十分な睡眠をとることも大切です。睡眠不足は血圧を上昇させ、体に様々な悪影響を及ぼします。毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保することで、体の調子を整えましょう。

さらに、定期的な健康診断を受け、血圧やコレステロール値などをチェックすることも重要です。動脈瘤の状態やその他の健康状態を把握し、適切な治療や生活指導を受けることで、再発を予防することができます。家族の方もこれらの注意点について理解し、患者さんを支えることが大切です。患者さんが健康的な生活習慣を続けられるよう、一緒に食事を作ったり、運動に付き合ったりするなど、積極的にサポートしていきましょう。

家族への支援

くも膜下出血という予期せぬ出来事は、患者さん本人にとってはもちろんのこと、支えるご家族にとっても大きな負担となります。発症から入院、そしてその後のリハビリテーションや在宅介護と、長く続く道のりの中で、ご家族は肉体的にも精神的にも、そして経済的にも大きな負担を強いられます。

まず、介護という面では、食事や排泄、着替えといった日常生活の世話、入浴や移動の介助など、多くの時間と労力を必要とします。場合によっては、医療処置の一部を自宅で行う必要が生じることもあり、ご家族は専門的な知識や技術を習得しなければならない場合もあります。

さらに、経済的な負担も無視できません。入院費や治療費に加え、介護用品の購入、住宅改修費用、そして介護のために仕事を休まざるを得ないことによる収入の減少など、家計への影響は深刻です。

そして、忘れてはならないのが精神的な負担です。患者さんの容体の変化への不安、介護の長期化による疲労、社会生活の制限、そして周囲の理解不足など、ご家族は常に大きなストレスにさらされています。

こうした状況を踏まえ、医療機関や介護施設のスタッフは、ご家族への支援を積極的に行う必要があります。患者さんの病状や介護方法について丁寧な説明を行い、疑問や不安に寄り添うことが大切です。また、利用できる福祉サービスや介護保険制度の情報提供、地域包括支援センターなど地域の相談窓口の案内なども必要です。

ご家族の精神的な負担を軽減するために、カウンセリングやサポートグループの情報提供も効果的です。同じような経験を持つ人たちとの交流は、精神的な支えとなり、孤立感を和らげることにつながります。

ご家族が安心して介護を続けられる環境を作ることは、患者さんにとってより良い生活を送る上で、そしてご家族自身の健康を守る上でも大変重要です。医療・介護の専門家は、ご家族の状況をしっかりと把握し、きめ細やかな支援を提供していく必要があります。

| 負担の種類 | 内容 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 介護の負担 | 食事、排泄、着替え、入浴、移動の介助、医療処置 | 介護方法の説明、福祉サービス・介護保険制度の情報提供、地域相談窓口の案内 |

| 経済的な負担 | 入院費、治療費、介護用品、住宅改修、収入減少 | 福祉サービス・介護保険制度の情報提供 |

| 精神的な負担 | 容体の変化への不安、介護の長期化による疲労、社会生活の制限、周囲の理解不足 | カウンセリング、サポートグループの情報提供 |