生活技能訓練(SST)でより良い暮らしを

介護を学びたい

先生、SSTって介護と介助のどっちで使うんですか?なんかどちらも生活の援助をするって意味合いなので、どっちで使ってもいいような気がしてよくわからないんです。

介護の研究家

いい質問だね。確かにどちらも生活の援助をするという意味では似ているけれど、使う場面が少し違うんだよ。SST、つまり生活技能訓練は、その人自身が自立した生活を送れるように、例えば料理や掃除、着替えなどの日常生活動作を練習する訓練のことだね。

介護を学びたい

なるほど。たしかに生活技能訓練は、自分で出来るように練習するんですよね。すると、介護というより介助という言葉の方が近い気がします。

介護の研究家

その通り!SSTは『介助』の場面で使われる言葉だね。介助は、その人が自分で出来るようになるためのサポートをすること。一方、介護はもう自分ではできないことを代わりにやってあげることだから、SSTは介助に含まれるんだよ。

SSTとは。

『生活技能訓練』(略して『生訓』)とは、日常生活で必要な技能を身につけるための訓練のことです。この訓練は、介護される方だけでなく、介護する方にとっても重要です。例えば、食事、着替え、入浴、トイレといった基本的な動作をスムーズに行えるように訓練することで、介護される方の自立を支援し、介護する方の負担を軽減することができます。

生活技能訓練とは

生活技能訓練(せいかつぎのうくんれん)、略してSST(エスエスティー)とは、日常生活を送る上で必要な様々な技能を身につけるための訓練のことです。挨拶の仕方や、人と話すときの話の進め方、自分の気持ちをうまく伝える方法、電車やバスといった乗り物の使い方、お金の管理の仕方、料理や掃除、洗濯といった身の回りのことのやり方など、日常生活における様々な活動を訓練を通して学ぶことができます。

この訓練の目的は、人との良い関係を築けるようになること、日常生活で起こる困りごとを自分で解決できるようになること、そして社会生活を送る上で必要な力を身につけることです。例えば、うまく気持ちを伝えられないことで、人との関係に悩んでいる人が、SSTを通して気持ちを伝える練習をすることで、人とうまく付き合えるようになるといった効果が期待できます。また、一人で外出するのが難しい人が、SSTを通して電車やバスの乗り方を学ぶことで、一人で色々な場所に行けるようになることも目指せます。

SSTは、心の病気を抱えている人、発達に特性のある人、年を重ねた人、家に閉じこもりがちな人など、様々な人が利用しています。一人ひとりの状態や困りごとに合わせて、どんな訓練をするのかが決められるので、それぞれに合ったやり方で学ぶことができます。

訓練は、みんなで一緒に受ける場合と、一人だけで受ける場合があります。周りの人と関わりながら学ぶ方が良い場合や、一人でじっくりと取り組む方が良い場合など、その人に合った方法で進められます。

SSTを実施する際には、医師や看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士といった専門家がチームを組んで、利用する人の状態をしっかりと把握し、それぞれに合った訓練内容を考えていきます。専門家が丁寧に教えてくれるので、安心して訓練に取り組むことができます。SSTを通して、社会への参加がしやすくなったり、生活の質が上がったり、自分の力で生活できるようになることを目指します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生活技能訓練(SST)とは | 日常生活を送る上で必要な様々な技能を身につけるための訓練 |

| 訓練内容の例 | 挨拶の仕方、会話の進め方、気持ちの伝え方、乗り物の使い方、金銭管理、料理、掃除、洗濯など |

| 訓練の目的 |

|

| 対象者 | 心の病気を抱えている人、発達に特性のある人、年を重ねた人、家に閉じこもりがちな人など |

| 訓練の実施形態 |

|

| 訓練の進め方 | 一人ひとりの状態や困りごとに合わせた個別対応 |

| 実施体制 | 医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士などの専門家チーム |

| 期待される効果 |

|

訓練の進め方

生活技能の訓練は、利用者の方の今の状態をしっかりと理解することから始まります。日常生活の中で、どのようなことに困っているのか、どんな課題を感じているのか、そしてどのようなことを目標としているのか、じっくりとお話を伺い、一人ひとりの必要に合わせた計画を立てます。

訓練の方法は様々です。例えば、役割を演じる練習や、複数人で行う共同作業、一人ひとりに合わせた個別指導など、状況に応じて最適な方法を選びます。役割を演じる練習では、実際に起こりうる場面を想定し、適切な行動や対応の仕方を身につけます。共同作業では、他の参加者と交流することで、話し合ったり協力したりする力を養います。個別指導では、それぞれの課題に焦点を当て、きめ細やかに支援します。

訓練の回数や期間は、利用者の方の状態に合わせて調整します。定期的に成果を評価し、計画の内容を見直したり変更したりすることで、より効果を高めます。

また、家族や関係者との連携も大切にします。家庭や地域社会での生活がスムーズに送れるよう、共に考え、協力していきます。例えば、訓練で学んだことを家庭でも実践できるよう、家族にアドバイスを提供したり、地域社会での活動への参加を促したりすることで、より自立した生活を送れるように支援します。

利用者の方々が、より生き生きと、そして自分らしく生活できるよう、私たちは常に寄り添い、共に歩んでいきます。

| 段階 | 内容 | 方法 | 連携 |

|---|---|---|---|

| アセスメント | 利用者の現状、困りごと、課題、目標を把握 | じっくりと話を聞く | – |

| 計画 | 個別ニーズに合わせた計画を立案 | – | – |

| 訓練 | 生活技能の向上 |

|

– |

| 評価・見直し | 定期的な成果評価、計画の調整・変更 | – | – |

| 連携・支援 | 家庭や地域社会でのスムーズな生活 |

|

家族、関係者 |

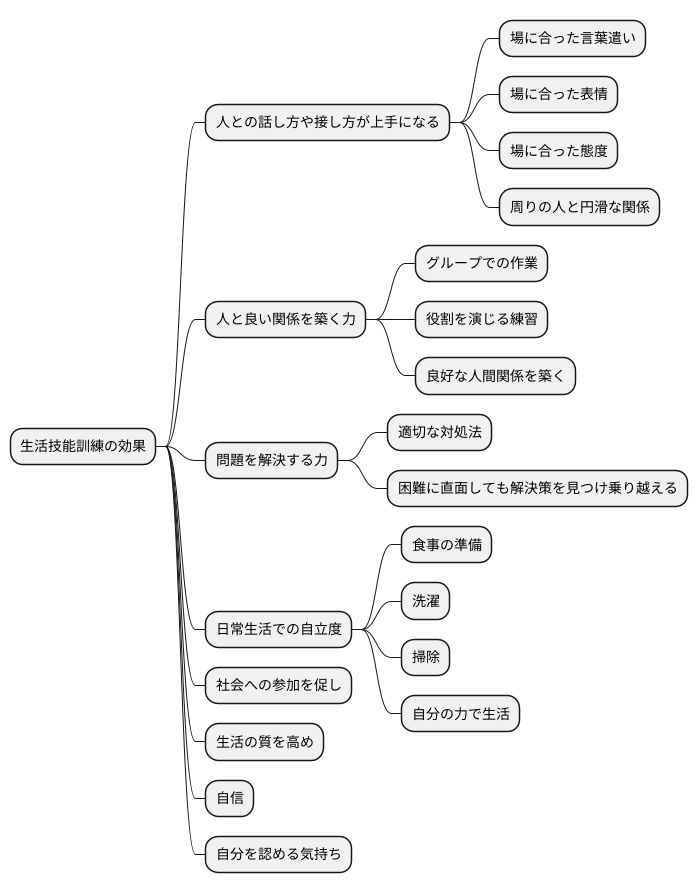

期待できる効果

生活技能訓練(生活訓練)に取り組むことで、様々な良い影響が見込まれます。まず、人との話し方や接し方が上手になるでしょう。訓練を通して、場に合った言葉遣いや表情、態度を学ぶことで、周りの人と円滑な関係を築けるようになります。

次に、人と良い関係を築く力が育まれます。グループでの作業や役割を演じる練習を通して、他者との関わり方を学び、良好な人間関係を築くための土台を作ることができます。これは、社会生活を送る上で非常に大切な要素です。

また、問題を解決する力も身につきます。日常生活で起こる様々な問題に対して、適切な対処法を学ぶことで、困難に直面しても自分で解決策を見つけ、乗り越える力を養うことができます。

さらに、日常生活での自立度も高まります。食事の準備や洗濯、掃除といった、毎日生活していく上で必要な技能を身につけることで、誰かの助けを借りなくても、自分の力で生活を送ることができるようになります。

これらの効果は、社会への参加を促し、生活の質を高め、自信や自分を認める気持ちを育てます。生活訓練は、より良い人生を送るための、大きな力となるでしょう。

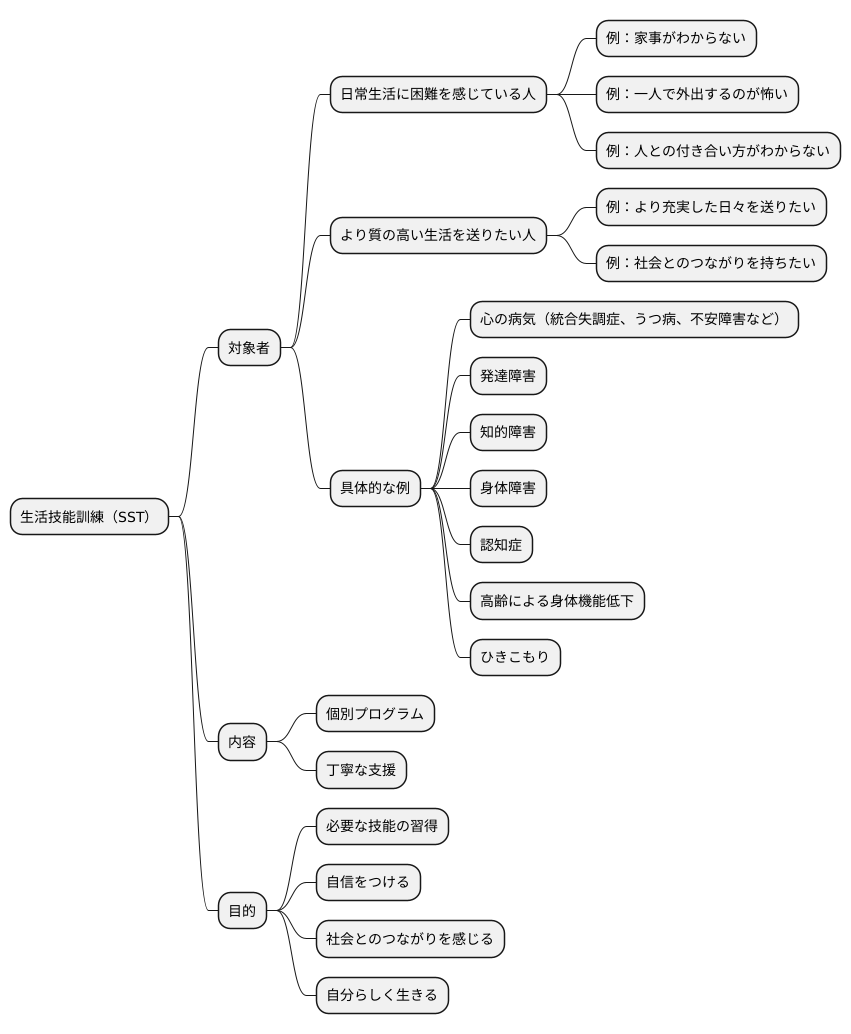

対象となる方々

生活技能訓練(SST)は、日常生活を送る上で何らかの困難を感じている方々を対象とした訓練です。年齢や症状、抱えている問題の種類は問いません。心の病気を抱えている方、たとえば統合失調症やうつ病、不安障害などの方々も対象となります。また、発達障害のある方、知的障害のある方、身体障害のある方、認知症の方なども、もちろん対象です。

高齢により身体の機能が低下し、日常生活に支障が出てきた方々もSSTの対象となります。さらに、ひきこもりにより社会生活を送る上で必要な技能が不足している方も、SSTを通して社会復帰を目指すことができます。

SSTの対象となる方々に共通しているのは、日常生活における何らかの困難を抱えている、あるいはより質の高い生活を送りたいという思いを持っていることです。たとえば、家事のやり方がわからない、一人で外出するのが怖い、人との付き合い方がわからないといった具体的な困りごとを抱えている方から、より充実した日々を送りたい、社会とのつながりを持ちたいといった漠然とした願いを持っている方まで、様々な思いを抱えた方々がSSTを利用しています。

SSTでは、それぞれの状況や特性に合わせて適切なプログラムが提供されます。一人ひとりの課題や目標に寄り添い、必要な技能を習得できるよう丁寧に支援していきます。SSTは、単に技能を身につけるだけでなく、自信をつけ、社会とのつながりを感じ、自分らしく生きるためのサポートとなることを目指しています。もし、あなたが日常生活で何か困りごとを抱えている、あるいはより良い生活を送りたいと考えているなら、ぜひ一度、SSTについて検討してみてください。

利用方法と費用

生活技能訓練(SST)の利用を検討されている方にとって、利用方法や費用は気になる点でしょう。まずは、お住まいの地域にある相談支援センターや医療機関、福祉施設などに問い合わせてみましょう。これらの機関では、SSTに関する様々な情報を提供しています。例えば、SSTの内容説明、利用できる施設の紹介、手続きの案内など、親身になって相談に乗ってくれます。

利用にあたっては、医師の診断書や紹介状が必要となる場合があります。これは、SSTの効果を最大限に引き出すため、利用者の状態を正確に把握する上で大切な手続きです。必要な書類については、問い合わせた際に確認しておきましょう。

SSTの費用については、公的医療保険が適用される場合と、自己負担となる場合があります。保険適用となるかどうかは、利用者の状況やSSTの内容によって異なります。また、嬉しいことに、お住まいの自治体によっては独自の助成制度を設けている場合があります。これらの制度を利用することで、費用の負担を軽減できる可能性がありますので、事前に自治体の窓口やホームページで確認することをお勧めします。

費用や手続きに関する詳しい情報は、それぞれの実施機関に直接問い合わせるのが確実です。各機関によって費用や手続きが異なる場合がありますので、疑問点があれば遠慮なく質問しましょう。相談支援センターなどの相談窓口も、費用や手続きに関する情報を提供していますので、活用してみてください。

SSTは、人との関わり方や日常生活を送る上で大切な技能を学ぶ、貴重な機会です。費用や手続きの面で不安を感じている方も、まずは相談してみることで、より良い生活への一歩を踏み出せるかもしれません。勇気を出して、問い合わせてみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相談窓口 | 相談支援センター、医療機関、福祉施設 |

| 相談内容 | SSTの内容説明、利用できる施設の紹介、手続きの案内、費用、助成制度など |

| 必要書類 | 医師の診断書、紹介状(場合による) |

| 費用 | 公的医療保険適用(場合による)、自己負担、自治体助成制度(場合による) |

| 費用・手続きに関する問い合わせ先 | SST実施機関、相談支援センター等 |