サービス向上のためのサイクル:PDCA

介護を学びたい

先生、「PDCA」ってよく聞くんですけど、介護の現場でどう使うのか、もう少し詳しく教えてください。

介護の研究家

そうだね。「PDCA」は、計画を立てて、実行して、確認して、改善するというサイクルのことだよ。例えば、お年寄りの方が一人でトイレに行けるように支援したい場合を考えてみよう。

介護を学びたい

はい。具体的にどういう手順になりますか?

介護の研究家

まず計画(Plan)として、目標を設定する。例えば『一週間後には一人でトイレに行けるようになる』といった目標を設定し、そのための訓練内容などを決める。次に実行(Do)として、計画した訓練を行う。そして確認(Check)として、目標達成度を評価する。最後に改善(Action)として、目標が達成できていなかった場合は、計画を見直して次の行動を決める。この流れを繰り返すことで、より良い支援ができるようになるんだよ。

PDCAとは。

「介護」と「介助」について、『計画』『実行』『確認』『改善』のサイクルを説明します。これは、福祉サービス全般、特に介護の場面で、利用者の望みをよく理解した上で、必要なサービスの計画を立て、実行に移します。そして、その効果がどれくらいあったのかを測り、評価します。もし、解決できていない問題があれば、計画を修正し、完全に解決できるように、新たな行動を起こします。地域の福祉計画などでも、同じようにこのサイクルを活用します。これは『計画』『実行』『確認』『改善』の考え方とも言われています。

計画

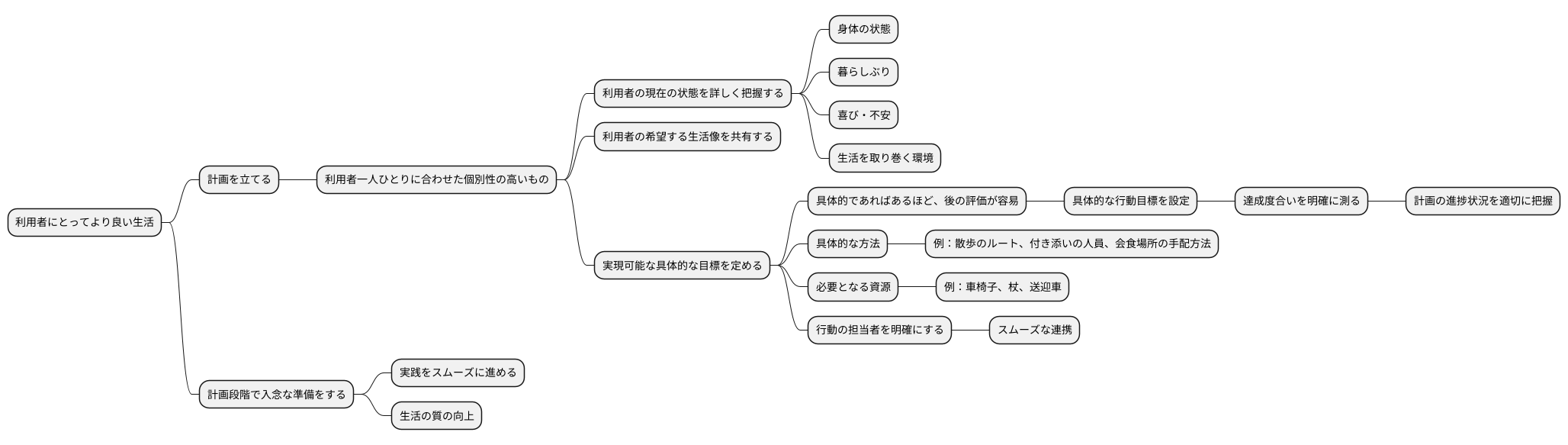

利用者の方にとってより良い生活を送るためには、まずしっかりと計画を立てることが何よりも大切です。この計画作りは、まるで家を建てる時の設計図を作るようなもので、利用者の方一人ひとりに合わせた個別性の高いものにしなければなりません。

計画を立てる際には、利用者の方の現在の状態を詳しく把握することから始めます。身体の状態はもちろんのこと、どのような暮らしぶりなのか、どんなことに喜びを感じ、どんなことに不安を感じているのか、生活を取り巻く環境も含めて丁寧に理解することが重要です。そして、利用者の方がどのような生活を送りたいと望んでいるのか、その希望する生活像を共有します。その上で、どのようなサービスを提供するのが最適なのかを検討し、実現可能な具体的な目標を定めます。

目標は、具体的であればあるほど、後の評価が容易になります。「楽しく毎日を過ごせるようにする」といった漠然とした目標ではなく、「週に3回、30分の散歩に出かける」「月に一度は友人と会食する」といった具体的な行動目標を設定することで、達成度合いを明確に測ることができ、計画の進捗状況を適切に把握できます。また、目標を達成するための具体的な方法、例えば散歩の際のルートや付き添いの人員、会食場所の手配方法なども決めておきます。さらに、必要となる資源、例えば車椅子や杖などの福祉用具、送迎車の手配なども併せて検討します。そして、それぞれの行動の担当者を明確にしておくことで、責任の所在がはっきりし、スムーズな連携につながります。

このように、計画段階で入念な準備をすることが、その後の実践をスムーズに進め、利用者の方の生活の質の向上へと繋がるのです。

実践

介護や介助の仕事では、事前の計画を基に、実際に利用者の方へサービスを提供する「実践」の段階が最も重要です。この段階では、ただ計画通りに作業を進めるだけでなく、利用者の方一人ひとりの状態を注意深く観察することが求められます。

計画に沿ってサービスを提供している最中にも、利用者の方の表情、体調、反応などに常に気を配り、少しでも異変があれば、すぐに対応する必要があります。例えば、顔色が優れない、いつもと様子が違う、動きが鈍いといった小さな変化も見逃さずに、適切な処置を行いましょう。必要に応じて、看護師や医師に連絡を取り、指示を仰ぐことも大切です。

また、計画通りにサービスが提供できない場合もあります。例えば、利用者の方が急に体調を崩したり、気分が乗らなかったり、予定していた外出ができなくなったりするなど、様々な状況が考えられます。このような場合、まずはなぜ計画通りに進まないのか、その原因を丁寧に分析する必要があります。利用者の方とよく話し合い、気持ちに寄り添いながら、原因を探っていきましょう。そして、必要に応じて計画を修正し、臨機応変に対応することが大切です。無理強いせず、利用者の方の気持ちや状態を尊重した上で、より良いサービスの提供を目指しましょう。

サービス提供後には、必ず記録を作成します。実施した内容だけでなく、利用者の方の状態や反応、変化なども詳細に記録することで、後の評価や改善に役立ちます。記録は客観的な事実に基づき、正確に記述することが重要です。「利用者の方が笑顔だった」「楽しそうだった」といった主観的な表現ではなく、「歌を歌いながら手拍子をしていた」「他の利用者の方と楽しそうに会話していた」といった具体的な行動を記録することで、より客観的な評価が可能になります。これらの記録は、チームで情報を共有し、より質の高いサービス提供につなげるための大切な資料となります。

| 段階 | 内容 | 詳細 |

|---|---|---|

| 実践 | サービス提供 |

|

| 計画変更への対応 |

|

|

| 記録 |

|

評価

支援が終わった後、最初に決めた目標がどのくらい達成できたかをきちんと調べます。記録に基づいて、目標への到達度合いを数字で表したり、利用されている方の状態の変化を詳しく調べたりすることで、支援の効果を目に見える形で評価することができます。例えば、「週に3回、30分の散歩をする」という目標を設定した場合、実際に何回散歩できたのか、散歩の時間は何分だったのかなどを記録し、目標に対する達成度を数値化します。また、散歩によって利用者の方の体力や気分にどのような変化があったのかを観察し、記録に残します。

もし目標が達成できなかった場合は、その理由をしっかりと考えます。理由としては、最初の計画に不備があったことや、支援のやり方に問題があったこと、あるいは利用されている方の状態が変わってしまったことなど、色々なことが考えられます。例えば、天候が悪く散歩ができなかった日が多かった、利用者の方の体調がすぐれず散歩を中止した、などの理由が考えられます。これらの理由を特定し、記録に残すことで、次の計画を立てる際の参考にすることができます。具体的には、天候に左右されない屋内での運動を取り入れる、利用者の方の体調に合わせて散歩の頻度や時間を見直す、などの改善策を検討することができます。このように、目標の達成度合いを評価し、達成できなかった原因を分析することで、より効果的な支援を提供できるよう努めます。また、利用者の方の状態変化を把握することで、より適切なケアを提供することに繋がります。定期的な評価と見直しを通して、支援の質を高めていくことが大切です。

改善

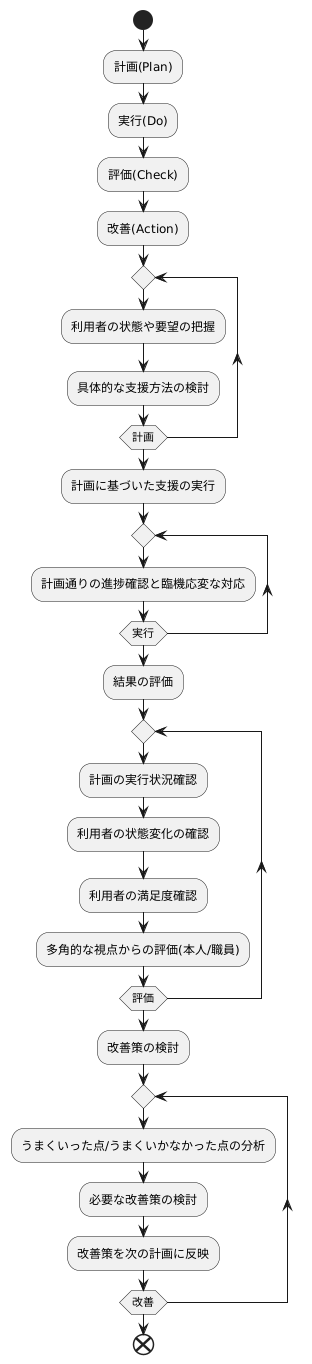

利用者の皆様に、より質の高い支援をお届けするために、私たちは現状に満足することなく、常に改善を追い求めています。その取り組みの中心にあるのが、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル、いわゆるPDCAサイクルです。

まず初めに、どのような支援を行うか、その目標や方法を具体的に計画します。次に、立てた計画に基づいて、実際に支援を実行に移します。この段階では、計画通りに進んでいるか、利用者の皆様の状態はどうかなど、こまめな確認が大切です。支援の実施後には、計画通りに進んだか、目標は達成できたか、利用者の皆様に満足いただけたかなどをしっかりと評価します。アンケートや面談などを通して、利用者の皆様やご家族からのご意見を伺うこともあります。この評価こそが、より良い支援への大切な一歩となります。

そして最後に、評価結果を踏まえて、支援内容の改善に取り組みます。評価で明らかになった課題や問題点を分析し、計画を見直したり、新たな取り組みを導入したりすることで、より効果的な支援を目指します。例えば、計画通りに進まなかった点があれば、その原因を探り、次回の計画に反映させます。また、利用者の皆様からいただいた貴重なご意見は、今後の支援に役立てていきます。

このPDCAサイクルは、一度で終わりではなく、継続的に繰り返すことが重要です。繰り返し実践、評価、改善を続けることによって、利用者の皆様にとって、より質の高い、そして、より満足いただける支援の提供が可能となります。私たちは、このサイクルを大切に、常にサービスの質の向上に努めてまいります。

継続的な取り組み

人が人を支える介護や介助の現場では、一度行った取り組みで全てがうまくいくとは限りません。利用されている方の状態は日々変化しますし、周りの環境や社会全体の動きも常に変わっていきます。そうした変化に対応し、より良いサービスを提供し続けるためには、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のサイクル、いわゆるPDCAサイクルを繰り返し回していくことがとても大切です。

まず、計画を立てるときには、利用されている方の現在の状態や、その方が何を望んでいるのかをしっかりと把握することが重要です。そして、その方に合った支援の方法を具体的に考えます。次に、立てた計画に基づいて、実際に支援を実行します。実行の際には、計画通りに進んでいるかを確認しながら、臨機応変に対応していくことも必要です。

支援を行った後は、その結果をしっかりと評価することが大切です。計画通りに実行できたか、利用されている方の状態はどのように変化したか、そして、その方は支援に満足しているかなどを確認します。評価の際には、利用されている方本人からの声だけでなく、周りの職員の意見も参考にすると、多角的な視点から評価を行うことができます。

評価に基づいて、次に繋げるための改善策を考えます。うまくいった点、うまくいかなかった点の両方を分析し、より良い支援を行うためにはどのような改善が必要なのかを検討します。そして、改善策を次の計画に反映させ、PDCAサイクルを再び回していきます。

PDCAサイクルを効果的に回すためには、関係者全員で同じ目標を共有し、協力して取り組むことが重要です。それぞれの立場で気づいたことや考えたことを共有し、より良い支援を目指して共に努力することで、利用されている方にとって、より質の高い、そして温かいサービスを提供し続けることに繋がります。

地域福祉への適用

地域福祉の取り組みをより良くしていくためには、計画的に進めていくことが大切です。そのための方法として、物事を進める際によく使われる「計画」「実行」「評価」「改善」の順に繰り返す手法があります。この手法は、地域全体の福祉に関する問題を解決するためにも役立ちます。

例えば、地域の高齢者の交流を深めるために、地域のお祭りを実施するとします。まず「計画」の段階では、お祭りの目的や内容、日時や場所、必要な費用などを具体的に決めます。どのような催しを行うか、誰にどのように呼びかけるかなどを細かく検討する必要があります。

次に「実行」の段階では、計画に基づいて実際にお祭りを開催します。会場の準備や当日の運営、参加者への案内など、計画通りに進めることが重要です。

そして「評価」の段階では、お祭りがどれくらい地域の高齢者の交流に役立ったかを調べます。例えば、参加者にアンケートを実施して、お祭りの満足度や地域での新たな繋がりができたかを尋ねます。参加者の意見や感想を集めることで、お祭りの効果を客観的に判断することができます。

最後に「改善」の段階では、評価の結果を踏まえて、次年度のお祭りをより良くするための改善策を考えます。例えば、アンケートで寄せられた意見や要望を参考に、催し物の内容や運営方法を見直します。

このように、「計画」「実行」「評価」「改善」を繰り返すことで、地域福祉の取り組みを継続的に改善し、地域住民のニーズに合ったより効果的な福祉サービスを提供することができます。高齢者の孤立対策だけでなく、子育て支援や障がい者支援など、様々な地域福祉の課題解決にこの手法は役立ちます。