高齢者の粘液便:理解と対応

介護を学びたい

先生、「粘液便」って高齢者によく見られるって聞きましたが、どうして高齢者だと多く見られるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。高齢者になると、腸の動きが弱くなることがよくあるんだ。これは、加齢に伴って腸の筋肉が衰えたり、食事量や水分摂取量が減ったりすることが原因の一つだよ。

介護を学びたい

なるほど、腸の動きが弱くなると、どうして粘液便になるんですか?

介護の研究家

腸の動きが弱くなると、便が腸内にとどまる時間が長くなる。すると、腸から水分が吸収されすぎて便が硬くなる。その結果、腸壁を保護するために粘液が多く分泌されて、便に混ざって出てくるんだ。だから、高齢者で粘液便が見られることが多いんだよ。

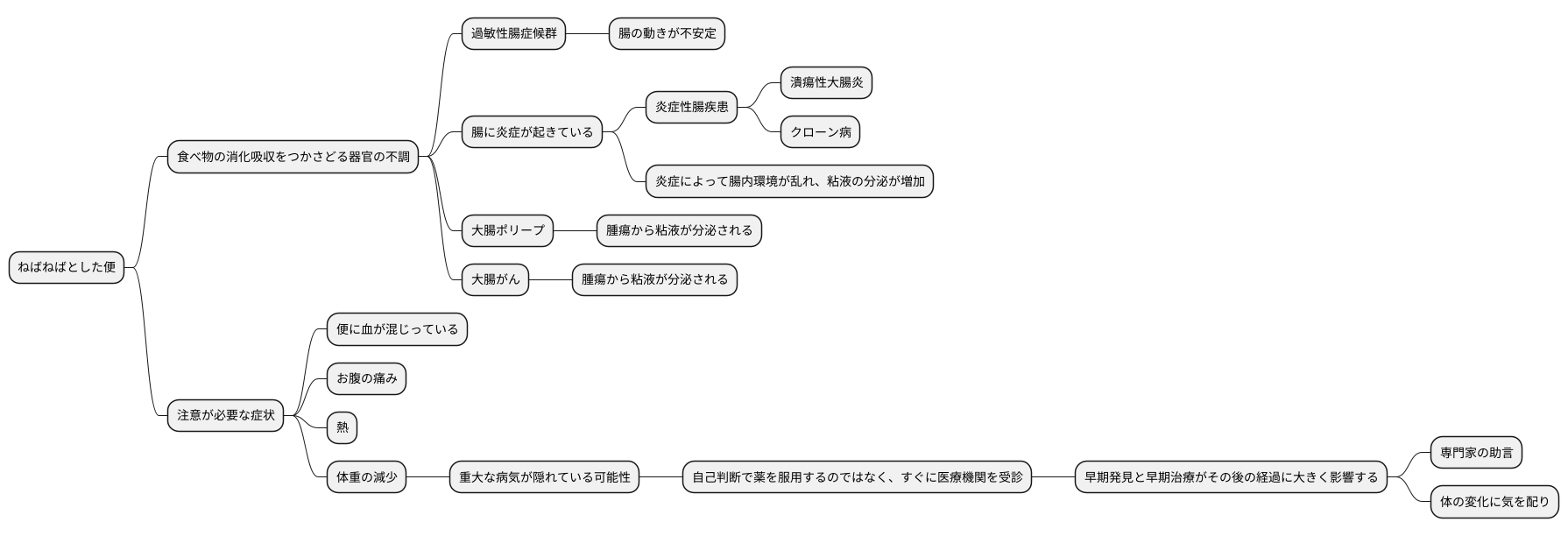

粘液便とは。

「介護」と「介助」について説明する中で出てくる言葉、「粘液便」について。粘液便とは、大腸から出るねばねばした液、もしくは、その液が混ざった便のことです。腸の動きがにぶくなるお年寄りに多く見られます。

粘液便とは

便に粘液が混ざることを粘液便と言います。粘液自体は、腸の内側を覆う粘膜から分泌される、透明もしくは白っぽい、とろみのある液体です。この粘液は、腸壁を保護し、刺激から守る役割を担っています。さらに、便をスムーズに移動させる潤滑油のような働きもしています。ですから、健康な人でも少量の粘液は常に腸内に存在し、便に混ざって排出されています。通常は量が少ないため、特に意識することはありません。

しかし、何らかの原因で粘液の分泌量が増えると、便の表面に透明、白、または黄色のゼリー状のものとして目に見えるようになります。これが粘液便として認識される状態です。加齢に伴い、腸の働きが衰えると粘液の分泌量が増える傾向があり、高齢者で粘液便が見られることは珍しくありません。また、水分摂取が少ない、食物繊維の不足なども粘液の増加につながる可能性があります。

粘液便は、必ずしも病気の兆候を示すものではありません。一時的な体調の変化や食生活の影響で起こることもあります。しかし、粘液便が続く、量が多い、血が混じる、腹痛や発熱を伴うといった場合は、病気が隠れている可能性があります。例えば、過敏性腸症候群、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)、感染性腸炎、大腸ポリープ、大腸がんなどが挙げられます。

粘液便に気づいたら、その色や量、形状、回数、そして同時に起こっている他の症状(腹痛、下痢、便秘、発熱など)がないか、注意深く観察することが大切です。特に症状が続く場合や不安な場合は、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な検査と診断を受けるようにしましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 粘液便とは | 便に粘液が混ざった状態。粘液自体は腸粘膜から分泌される透明~白っぽい液体で、腸壁保護・便の移動を助ける役割を持つ。健康な人でも少量は排出される。 |

| 粘液便の見た目 | 分泌量が増えると、便の表面に透明、白、または黄色のゼリー状のものとして目に見えるようになる。 |

| 粘液便の原因 | 加齢、水分不足、食物繊維不足、過敏性腸症候群、炎症性腸疾患、感染性腸炎、大腸ポリープ、大腸がんなど。 |

| 粘液便の注意点 | 一時的なものもあるが、持続する、量が多い、血が混じる、腹痛や発熱を伴う場合は病気が隠れている可能性があるため、医療機関を受診する。 |

| 粘液便発見時の対応 | 色、量、形状、回数、他の症状(腹痛、下痢、便秘、発熱など)を観察し、特に症状が続く場合や不安な場合は医療機関を受診する。 |

高齢者に多い理由

高齢になると、便に粘液が混じる、いわゆる粘液便が見られることが多くなります。これは、いくつかの要因が重なり合って起こる現象です。まず、加齢に伴い、腸の動きが弱くなります。若い頃のように活発に蠕動運動が行われなくなると、便が腸の中に長く留まることになります。この便の滞留が、腸内環境を悪化させる大きな原因となります。

腸内には、たくさんの細菌が住んでおり、健康な状態では良い働きをする菌と悪い働きをする菌のバランスが保たれています。しかし、高齢になると、このバランスが崩れやすくなります。いわゆる善玉菌が減少し、悪玉菌が増えることで、腸内環境が悪化し、粘液の分泌が増えてしまうのです。

また、腸の壁は、便がスムーズに排出されるように、粘液を分泌しています。しかし、高齢になると、水分を摂る量が少なくなりがちです。水分不足は便を硬くし、排便を困難にします。硬くなった便は、腸の壁を刺激し、通常よりも多くの粘液が分泌される原因となります。結果として、便に粘液が混じる状態、つまり粘液便となるのです。

さらに、運動不足も大きな要因です。特に、寝たきりや座っている時間が長い高齢者は、腸の運動がさらに低下しやすくなります。腸の動きが鈍くなると、ますます便が腸に滞留し、粘液便のリスクを高めます。適度な運動は、腸の動きを活発にし、健康な排便を促す上で大変重要です。高齢者の場合、無理のない範囲で散歩をしたり、軽い体操をするなど、日常的に体を動かす習慣を身につけることが大切です。

病気との関連

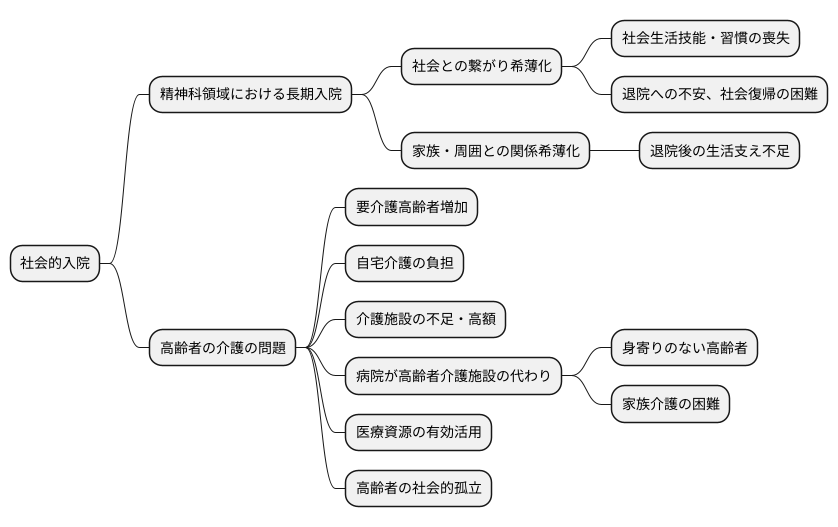

ねばねばとした便は、様々な病気のサインである可能性があります。この症状が見られる背景には、食べ物の消化吸収をつかさどる器官の不調が隠れているかもしれません。

例えば、過敏性腸症候群では、腸の動きが不安定になることで、便にねばねばした成分が付着することがあります。また、腸に炎症が起きている場合も同様です。潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患では、炎症によって腸内環境が乱れ、粘液の分泌が増加することがあります。そして、大腸ポリープや大腸がんのような深刻な病気の場合にも、腫瘍から粘液が分泌されることで、便にねばねばとした状態が見られることがあります。

特に注意が必要なのは、便に血が混じっている場合や、お腹の痛み、熱、体重の減少といった症状を伴う場合です。これらの症状は、重大な病気が隠れている可能性を示唆しています。このような場合は、自己判断で薬を服用するのではなく、すぐに医療機関を受診することが大切です。医師による適切な診察と検査を受け、適切な治療を受けることで、病気を早期に発見し、早期に治療を開始することができます。病気によっては、早期発見と早期治療がその後の経過に大きく影響する場合もありますので、決して安易に考えず、専門家の助言を仰ぐようにしましょう。健康な毎日を送るためにも、体の変化に気を配り、少しでも異変を感じたら、医療機関に相談することをお勧めします。

日常生活での注意点

ねばねばした便を良くするためには、毎日の暮らしの中で、腸の中を良い状態にすることが大切です。そのためには、栄養の偏りのない食事をすることが重要です。色々な食べ物をバランス良く食べることで、必要な栄養をしっかりと体に摂り入れることができます。特に、野菜や果物、海藻、きのこなどに多く含まれる食物繊維は、腸の働きを活発にしてくれるので、積極的に食べるようにしましょう。食物繊維は便のかさを増やし、腸の動きを促すため、ねばねばした便の改善に役立ちます。

また、水分をしっかりとることも大切です。水分が不足すると便が硬くなり、排便が難しくなります。水分を十分に摂ることで、便が柔らかくなり、スムーズに排便することができます。1日に1.5リットルから2リットル程度の水分をこまめに摂るように心がけましょう。お茶や水だけでなく、味噌汁やスープなどの汁物からも水分を摂取することができます。

適度な運動も、腸の働きを良くする上で重要です。運動不足になると、腸の動きも鈍くなってしまいます。毎日軽い運動を続けることで、腸の動きが活発になり、便通の改善につながります。散歩や軽い体操など、無理なく続けられる運動を見つけ、習慣づけるようにしましょう。

心労も腸の状態に悪い影響を与えます。心労が溜まると、自律神経のバランスが崩れ、腸の働きが乱れてしまうことがあります。心労をため込まないよう、趣味の時間を楽しんだり、ゆったりと過ごせる時間を作ったり、しっかりと睡眠をとるなど、自分に合った方法で心身をリラックスさせるようにしましょう。日々の暮らしの中で、これらの点に気を付けることで、ねばねばした便の改善だけでなく、健康な体を保つことにも繋がります。

| 対策 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 栄養の偏りのない食事 | 色々な食べ物をバランス良く食べる。特に、野菜や果物、海藻、きのこなどに多く含まれる食物繊維を積極的に食べる。 | 食物繊維は便のかさを増やし、腸の動きを促す。 |

| 水分をしっかりとる | 1日に1.5リットルから2リットル程度の水分をこまめに摂る。お茶や水だけでなく、味噌汁やスープなどの汁物からも水分を摂取する。 | 便が柔らかくなり、スムーズに排便できる。 |

| 適度な運動 | 毎日軽い運動を続ける。(散歩や軽い体操など) | 腸の動きが活発になり、便通の改善につながる。 |

| 心労をためない | 趣味の時間を楽しんだり、ゆったりと過ごせる時間を作ったり、しっかりと睡眠をとるなど、自分に合った方法で心身をリラックスさせる。 | 自律神経のバランスを整え、腸の働きを正常にする。 |

受診の目安

健康診断などで便潜血検査を受けた際に陽性反応が出た場合や、普段と異なる便の状態が続く時は、ためらわずに医療機関を受診しましょう。便に変化が現れるということは、体の中で何らかの異変が起きているサインかもしれません。特に粘り気のある便が続く、またはその量が増えてきた、さらに血が混じっているといった場合は、注意が必要です。このような症状は、大腸の病気のサインである可能性があります。自己判断で市販薬などを服用して様子を見るのではなく、速やかに専門の医師による診察を受けてください。

便の状態の変化に加えて、腹痛や発熱といった症状が現れた場合も、放置せずに医療機関を受診することが大切です。これらの症状は、感染症や炎症性腸疾患といった、より深刻な病気を示唆している可能性があります。医療機関では、便検査や血液検査、場合によっては内視鏡検査など、様々な検査を通じて原因を特定し、適切な治療方針を決定します。

また、急激な体重の減少や貧血といった全身症状を伴うケースでは、さらに注意が必要です。これらは、大腸がんをはじめとする重大な病気が隠れている可能性を示唆している場合があります。少しでも異変を感じたら、できるだけ早く医療機関を受診し、検査を受けるようにしましょう。早期発見、早期治療は、健康を守る上で非常に重要です。

普段から自分の便の状態をよく観察し、色や形、硬さなどに変化がないかを確認する習慣をつけましょう。毎日チェックすることで、普段と異なる状態にいち早く気づくことができます。そして、少しでも気になることがあれば、医師や薬剤師に相談するようにしましょう。専門家のアドバイスを受けることで、不安を解消し、適切な対応をとることができます。

| 異常な便 | 他の症状 | 行動 |

|---|---|---|

| 便潜血検査陽性 普段と異なる便の状態 粘り気のある便 血が混じった便 |

腹痛 発熱 急激な体重減少 貧血 |

医療機関を受診 医師の診察を受ける 便検査、血液検査、内視鏡検査を受ける |