睡眠障害と高齢者ケア

介護を学びたい

先生、「睡眠障害」って、認知症のお年寄りによくあるって聞きましたが、高齢者になると誰でもなりやすいんですか?

介護の研究家

いい質問だね。確かに認知症の方は睡眠障害になりやすいけれど、高齢になれば誰でもなるというわけではないよ。ただし、年齢を重ねると眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりするなど、睡眠に変化が現れやすいのは確かだね。

介護を学びたい

じゃあ、歳をとると自然と睡眠障害になるんじゃなくて、睡眠に変化が起きやすいってことですね。その変化が睡眠障害に繋がることもあるってことですか?

介護の研究家

その通り!加齢による睡眠の変化と睡眠障害は区別して考える必要があるね。睡眠の変化は自然なことで、必ずしも睡眠障害に繋がるわけではないんだ。睡眠障害は、その変化が生活に支障が出るほどになった状態を指すんだよ。

睡眠障害とは。

「お世話をしたり、手助けをすること」と「身の回りの世話や動作を手伝うこと」について、『寝つきが悪かったり、途中で目が覚めてしまったり、十分に眠れなかったりする様々な症状』について説明します。いわゆる『寝つきが悪かったり、途中で目が覚めてしまったり、十分に眠れなかったりする様々な症状』とは、医学的に見て、睡眠に何らかの問題があり、きちんと眠れていない状態のことです。『寝つきが悪かったり、途中で目が覚めてしまったり、十分に眠れなかったりする様々な症状』にはたくさんの種類があり、中には体や心、社会生活にまで悪い影響を与える深刻なものもあります。よく知られているものとしては、寝つきが悪かったり、途中で目が覚めてしまったりする『眠れない病気』があります。この病気では、十分な時間眠ることができず、その結果、疲れが取れなかったり、集中力が欠けてしまったりして、長い間つらい思いをします。反対に、必要以上に眠ってしまう『寝すぎの病気』も『寝つきが悪かったり、途中で目が覚めてしまったり、十分に眠れなかったりする様々な症状』の一つです。一般的に、年をとるにつれて眠りが浅くなり、途中で目が覚めてしまうことが多くなります。さらに、認知症の高齢者の方々は、睡眠や覚醒、体内時計を調整する物質の量が変化することで、『寝つきが悪かったり、途中で目が覚めてしまったり、十分に眠れなかったりする様々な症状』が起こりやすくなると言われています。

睡眠障害とは

「睡眠障害」とは、夜間にしっかりと眠ることができず、日中の生活にまで影響を及ぼす状態のことを言います。ただ一晩眠れなかったという一時的なものではなく、ある程度の期間に渡って繰り返し眠れない、あるいは睡眠の質が低い状態が続くことを指します。

この睡眠障害は、加齢とともに起きやすくなると言われています。年を重ねると、身体の機能が低下し、ホルモンの分泌リズムも変化します。また、生活習慣の変化や、持病のために服用している薬の影響なども、睡眠に影響を与えることがあります。

睡眠障害には様々な種類があります。例えば、「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚める」「朝早く目が覚めてしまう」「ぐっすり眠れない」といった症状が現れます。これらの症状が続くと、日中は強い眠気に襲われたり、集中力が低下したり、疲れが取れにくくなったりします。また、倦怠感やイライラ感が募り、意欲の低下にも繋がります。

高齢者の場合、睡眠障害が認知症のリスクを高めるという報告もあります。さらに、転倒や骨折のリスクを高めるなど、身体的な健康にも悪影響を及ぼします。

睡眠障害は、高齢者の生活の質(QOL)を著しく低下させる大きな要因です。規則正しい生活習慣を心がけたり、睡眠環境を整えたりすることで睡眠の質を改善できる場合もあります。睡眠に問題を抱えている場合は、早めに専門の医師に相談することが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 睡眠障害の定義 | 一時的なものではなく、ある程度の期間に渡って繰り返し眠れない、あるいは睡眠の質が低い状態が続くこと。夜間にしっかりと眠ることができず、日中の生活にまで影響を及ぼす状態。 |

| 加齢との関係 | 加齢とともに起きやすくなる。身体機能の低下、ホルモン分泌リズムの変化、生活習慣の変化、薬の影響などが睡眠に影響を与える。 |

| 睡眠障害の種類・症状 | 寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまう、ぐっすり眠れないなど。日中の強い眠気、集中力低下、倦怠感、イライラ感、意欲の低下などを引き起こす。 |

| 高齢者への影響 | 認知症のリスク増加、転倒・骨折のリスク増加、生活の質(QOL)の低下。 |

| 対処法 | 規則正しい生活習慣、睡眠環境の整備、専門医への相談。 |

高齢者に多い睡眠障害の種類

年を重ねると、睡眠にまつわる悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。高齢者に多い睡眠の障害には、大きく分けていくつかの種類があります。

まず、最も多くの方が経験すると言われるのが、不眠症です。不眠症には、なかなか寝付けない「入眠障害」、夜中に何度も目が覚めてしまう「中途覚醒」、朝早く目が覚めてしまい、その後眠れない「早期覚醒」といった症状があります。これらの症状によって、日中の活動に支障をきたすことがあります。

次に、日中、強い眠気に襲われるのが過眠症です。睡眠時間が十分であっても、日中に強い眠気が続く場合は、過眠症の可能性があります。居眠りを繰り返すことで、日常生活に影響が出ることがあります。

体内時計の乱れによって起こるのが、概日リズム睡眠覚醒障害です。加齢に伴い、体内時計の働きが弱まることで、この障害が起こりやすくなります。夜に眠気がなく、昼間に強い眠気に襲われるといった症状が見られます。

レム睡眠中に夢の内容に合わせて体を動かしてしまうのが、レム睡眠行動障害です。高齢者に多く、夢の中で叫んだり、手足を激しく動かしたりします。この行動によって、怪我をする危険性もあるため、注意が必要です。パーキンソン病などの神経の病気との関連性も指摘されています。

これらの睡眠障害は、生活の質を低下させるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関に相談することが大切です。

| 睡眠障害の種類 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 不眠症 | 入眠障害、中途覚醒、早期覚醒 | 高齢者に最も多い睡眠障害。日中の活動に支障をきたす。 |

| 過眠症 | 日中の強い眠気 | 睡眠時間が十分でも日中に強い眠気が続く。居眠りを繰り返す。 |

| 概日リズム睡眠覚醒障害 | 夜に眠気がなく、昼間に強い眠気 | 体内時計の乱れが原因。加齢に伴い発症しやすくなる。 |

| レム睡眠行動障害 | 夢の内容に合わせて体を動かす | 高齢者に多く、夢の中で叫んだり、手足を激しく動かしたりする。怪我の危険性がある。パーキンソン病などの神経の病気との関連性も指摘されている。 |

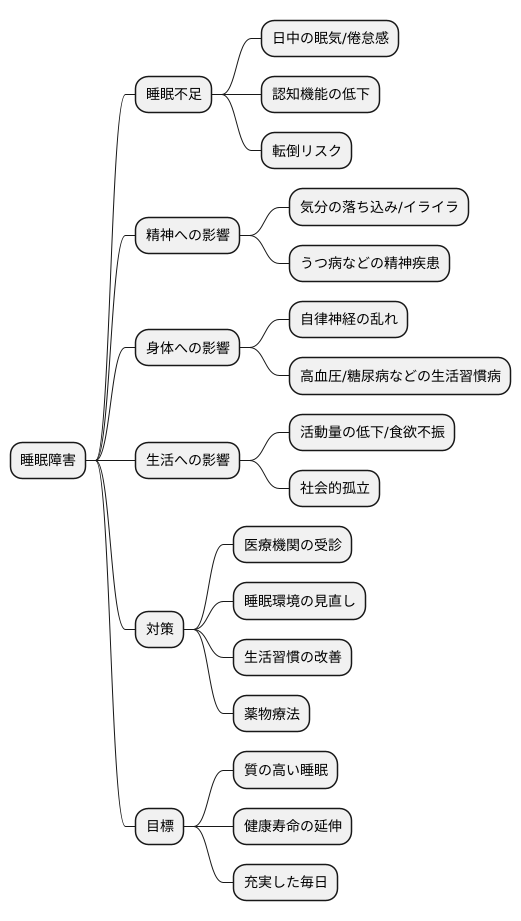

睡眠障害が高齢者にもたらす影響

年を重ねると、どうしても睡眠の質が落ちてしまうことは少なくありません。しかし、単に年齢のせいと片付けて放置してしまうと、心身ともに様々な悪影響が現れることがあります。これを「睡眠障害」と呼び、高齢者の健康を脅かす大きな要因の一つとなっています。

まず、睡眠不足になると、日中は強い眠気に襲われ、倦怠感が抜けなくなります。集中力や注意力が散漫になり、物事を覚えにくくなるなど、認知機能の低下も引き起こします。ぼんやりとした状態が続くため、つまずいたり、転びやすくなったりと、転倒のリスクも高まります。

こうした体の不調だけでなく、心の健康にも悪影響を及ぼします。睡眠不足は、気分の落ち込みやイライラ感を招き、うつ病などの精神疾患に繋がる危険性があります。また、睡眠と深く関わる自律神経のバランスが乱れることで、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクも高まると言われています。

高齢期は、若い頃とは異なり、体力の衰えや持病を抱えている方も多く、生活の質は健康状態に大きく左右されます。睡眠障害は、活動量の低下や食欲不振などを引き起こし、日常生活に支障をきたすだけでなく、社会的な孤立にも繋がることがあります。

健康寿命を延ばし、充実した毎日を送るためには、質の高い睡眠が欠かせません。睡眠障害は決して軽く見ていいものではなく、放置すると様々な健康問題に発展する可能性があります。少しでも睡眠に不安を感じたら、ためらわずに医療機関を受診し、専門家の助言を仰ぎましょう。睡眠環境の見直しや、生活習慣の改善、場合によっては薬物療法なども検討することで、より良い睡眠を取り戻し、健康な生活を送ることができるはずです。

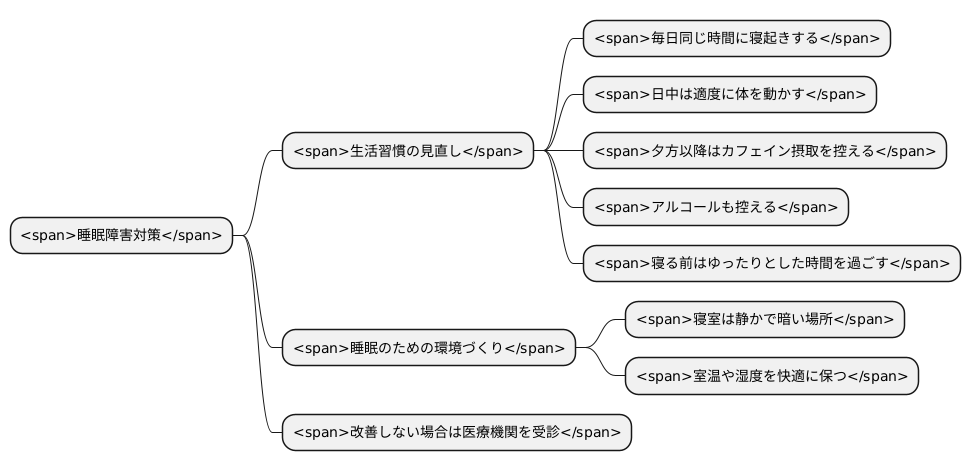

睡眠障害の改善方法

夜ぐっすり眠れない、いわゆる睡眠障害でお悩みの方は少なくありません。睡眠不足は日中の活動に大きな影響を与え、集中力の低下や倦怠感、意欲の減退などにつながります。質の高い睡眠を得るためには、毎日の生活習慣を見直すこと、そして睡眠のための環境づくりが大切です。

まず、毎日同じ時間に寝起きすることを心がけましょう。人間の体はリズムを刻むことで、自然と睡眠を促すホルモンが分泌されます。週末でも同じリズムを維持することで、体内時計の狂いを防ぎ、より良い睡眠を得られます。

日中は適度に体を動かすことも重要です。軽い運動や散歩など、心地よい疲れは夜の睡眠の質を高めます。ただし、寝る直前の激しい運動は逆効果となるため避けましょう。

夕方以降は、コーヒーやお茶などのカフェイン摂取は控えましょう。カフェインには覚醒作用があり、睡眠を妨げる原因となります。また、アルコールも睡眠の質を低下させるため、寝る前の飲酒は控えめにしましょう。

寝る前はゆったりとした時間を過ごしましょう。ぬるめのお風呂に入ったり、好きな音楽を聴いたり、読書をするのも良いでしょう。心身のリラックスは、スムーズな入眠へと導きます。

寝室の環境にも気を配りましょう。寝室は静かで暗い場所が理想的です。外の光や音は睡眠の妨げとなるため、遮光カーテンや耳栓を活用すると良いでしょう。また、室温や湿度も快適な状態に保ちましょう。

これらの工夫を試みても睡眠の質が改善しない場合は、ためらわずに医療機関を受診しましょう。睡眠障害には様々な原因が考えられます。専門家の適切な診断と指導を受けることで、より効果的な改善策を見つけることができます。自己判断で睡眠薬を使用することは避け、医師の処方と指示に従いましょう。

介護の現場における睡眠障害への対応

高齢者のより良い暮らしのためには、介護の現場で睡眠の質を高めることが欠かせません。睡眠の問題を抱える高齢者は多く、その状態は一人ひとり異なります。そのため、画一的な対応ではなく、個々の状況に合わせた丁寧な支援が必要です。

まず、現在の睡眠の状態を詳しく把握することから始めます。普段どれくらいの時間眠っているのか、日中に眠気を感じたりしていないか、睡眠中に何度も目が覚めてしまうかなど、本人や家族からの聞き取りを通して情報を集めます。合わせて、生活習慣や睡眠環境についても確認します。毎日同じ時間に寝起きしているか、寝室の明るさや温度、湿度は適切かなど、睡眠に影響を与える要素を洗い出します。

把握した情報に基づき、睡眠の質を高めるための具体的な方法を検討します。例えば、毎日同じ時間に起床し、朝日を浴びることで体内時計を整えたり、適度な運動やバランスの良い食事を心がけたりするなど、生活習慣の改善を促します。また、寝室の環境整備も重要です。室温や湿度を適切に保ち、静かで暗い空間を作ることで、より良い睡眠環境を整えます。

さらに、睡眠に関する正しい知識を身につけてもらうための指導も行います。加齢に伴う睡眠の変化や、睡眠の質を高めるための工夫などについて、分かりやすく説明することで、自ら睡眠の質の向上に取り組めるよう支援します。

持病や服用している薬の中には、睡眠に影響を与えるものもあります。そのため、健康状態や服薬状況についても確認し、必要に応じて医師や薬剤師と連携を取りながら対応します。場合によっては、専門的な治療が必要となることもあります。

高齢者の睡眠の質の向上は、健康寿命の延伸に繋がる大切な要素です。介護の現場では、睡眠に関する専門的な知識を深め、質の高いケアを提供していくことが重要です。