作業療法士:生活を支える専門家

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」ってどちらも人の手助けをするという意味では同じように思えるのですが、違いがよく分かりません。「OT」も人の手助けをする専門家ですよね?違いを教えて下さい。

介護の研究家

良い質問だね。確かにどちらも人の手助けをするという意味では似ているけれど、目的が違うんだ。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活を送る上で必要な動作を支援することで、その人の生活の質を維持・向上させることを目的としている。一方「介助」は、階段の上り下りや移動など、特定の動作を一時的に手伝うこと。例えば、高齢者が一人で階段を上るのが難しい時に手助けするのが介助だ。そして「OT」つまり作業療法士は、病気や怪我などで身体に不自由がある人に対して、日常生活に必要な動作を回復させるための専門家なんだ。手芸や園芸なども治療の一環として行うんだよ。

介護を学びたい

なるほど。「介護」は生活全体の支援、「介助」は特定の動作の支援という違いがあるんですね。では、OTは「介護」に近いのでしょうか?

介護の研究家

そうだね。「介護」の中でも、日常生活動作の回復・訓練に重点を置いた専門的な支援を行うのがOTの役割と言えるだろうね。もちろんOTも「介助」を行うことはあるけれど、その目的はあくまで「その人が自分で出来るように訓練すること」にあるんだよ。

OTとは。

「介護」と「介助」について、作業療法士に関する説明です。作業療法士とは、医療の仕事をする人で、体の不自由な方に対して、手芸や園芸など日常の動作を通して体の機能を回復させるための訓練を行う専門家です。

作業療法士とは

作業療法士とは、病気やけが、あるいは老化などによって日常生活に支障をきたしている人々に対して、様々な活動を通じて、その人らしい生活の獲得を支援する専門職です。作業療法士は、よく「OT」と略されます。医療現場をはじめ、福祉施設や教育機関、行政機関など、様々な場所で活躍しています。

作業療法士の仕事は、身体機能の回復だけにとどまりません。食事や着替え、入浴、トイレといった日常生活の基本動作の練習はもちろんのこと、家事や仕事、趣味、地域活動への参加など、生活のあらゆる場面を対象としています。例えば、脳卒中などで片麻痺になった方のために、箸の使い方や服の着脱の練習をしたり、道具を使って家事ができるように工夫したりします。また、高齢で体力が低下した方のために、安全に外出するための歩行訓練や、転倒予防のための体操指導なども行います。

作業療法士は、一人ひとりの状態や目標に合わせて、個別性の高い支援を行います。そのため、まずはじっくりと話を聞き、その人の生活背景や価値観、困っていること、そしてどのような生活を送りたいのかといった希望を丁寧に把握します。そして、その人に合った作業活動を選び、リハビリテーションプログラムを作成・実施します。作業活動の内容は、手芸や園芸、陶芸、木工、スポーツ、料理など多岐に渡ります。これらの活動を通じて、身体機能の改善だけでなく、意欲の向上や心の安定、認知機能の維持・向上といった効果も期待できます。

作業療法士の最終的な目標は、人々が自分らしく、生き生きと暮らせるように支援することです。その人にとって何が大切なのかを常に考え、寄り添い、支え続ける、そんな存在が作業療法士なのです。

| 作業療法士(OT)とは | 病気、怪我、老化などにより日常生活に支障をきたしている人に対し、様々な活動を通じてその人らしい生活の獲得を支援する専門職 |

|---|---|

| 仕事内容 |

|

| 効果 | 身体機能の改善、意欲の向上、心の安定、認知機能の維持・向上 |

| 最終目標 | 人々が自分らしく、生き生きと暮らせるように支援 |

作業療法士の活躍の場

作業療法士は、人々の健康と幸せを支える専門家として、医療・福祉・保健・教育など幅広い分野で活躍しています。活躍の場は、病院や診療所といった医療機関にとどまりません。リハビリテーション専門施設や介護老人保健施設、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、就労支援施設、学校など、多岐にわたる場所でその専門性を発揮しています。

病院や診療所では、病気や怪我をした方の急性期から回復期、維持期まで、その方に合わせたリハビリテーションを計画・実践します。急性期では、寝返りや起き上がりといった基本的な動作の回復を支援し、状態が安定してきたら、食事や着替え、トイレ動作などの日常生活動作の練習に取り組みます。また、社会復帰に向けた準備も支援します。

介護老人保健施設などの介護施設では、高齢者の日常生活動作の維持・向上を目指したリハビリテーションを行います。身体機能の維持だけでなく、認知機能の維持・向上にも取り組み、利用者の方々が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう支援します。

訪問看護ステーションでは、自宅で生活する方々を対象に、自宅環境に合わせたリハビリテーションを提供します。住宅改修の提案や福祉用具の選定なども行い、安全で快適な生活を送れるよう支援します。

地域包括支援センターでは、地域住民の健康相談や介護予防教室などを通して、地域全体の健康づくりに貢献します。就労支援施設では、障がいのある方の就労に向けた支援を行い、学校では、発達に課題のある子どもたちの成長をサポートします。

作業療法士は、医師や看護師、理学療法士、言語聴覚士、社会福祉士などの専門職と連携を取りながら、利用者一人ひとりに最適なサービスを提供することで、その人らしく生きることを支援しています。

| 活躍の場 | 対象者 | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| 病院・診療所 | 病気や怪我をした方 | 急性期から回復期、維持期までのリハビリテーション 基本動作の回復支援 日常生活動作の練習 社会復帰に向けた準備 |

| 介護老人保健施設などの介護施設 | 高齢者 | 日常生活動作の維持・向上 認知機能の維持・向上 住み慣れた地域での生活支援 |

| 訪問看護ステーション | 自宅で生活する方 | 自宅環境に合わせたリハビリテーション 住宅改修の提案 福祉用具の選定 安全で快適な生活支援 |

| 地域包括支援センター | 地域住民 | 健康相談 介護予防教室 地域全体の健康づくり |

| 就労支援施設 | 障がいのある方 | 就労に向けた支援 |

| 学校 | 発達に課題のある子どもたち | 成長サポート |

作業療法士になるには

作業療法士は、病気や怪我、障がいなどで日常生活に不自由を感じている人々を支援する専門職です。その仕事内容は多岐に渡り、着替えや食事、入浴といった基本的な動作の練習から、仕事や趣味への復帰に向けた活動の支援まで、一人ひとりの状態に合わせたきめ細やかな対応が求められます。

では、どのようにして作業療法士になるのでしょうか。まず、厚生労働大臣の指定を受けた作業療法士養成学校で3年以上学ぶ必要があります。これらの学校は、大学や短期大学、専門学校などに設置されています。学校では、人体の構造や機能を学ぶ解剖学や生理学、体の動きの仕組みを学ぶ運動学、心の働きを学ぶ心理学といった基礎科目を学びます。さらに、作業療法に関連する専門的な知識や技術についても深く学びます。具体的には、作業療法の理論や実際に行う方法、対象となる方の状態を評価する方法など、実践的なカリキュラムが組まれています。

教室での学習だけでなく、病院や福祉施設などでの臨床実習も非常に重要です。実際の現場で患者さんと接することで、教科書だけでは学べない貴重な経験を積むことができます。患者さんの思いに寄り添い、それぞれの状況に合わせた支援を考えることで、作業療法士としての能力を高めていきます。

養成学校を卒業した後は、国家試験に合格しなければなりません。この試験に合格することで、晴れて作業療法士の国家資格を取得できます。資格取得後は、病院や診療所、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、障がい者支援施設など、様々な場所で働くことができます。

作業療法士は、常に学び続ける姿勢が大切な職業です。医療や福祉の分野は常に進歩しており、新しい知識や技術を積極的に学び続けることで、より質の高い支援を提供できるようになります。そのため、日々研鑽を積み重ね、自己研鑽に励むことが求められます。

| 作業療法士の仕事 | 詳細 |

|---|---|

| 対象 | 病気、怪我、障がいなどで日常生活に不自由を感じている人々 |

| 仕事内容 |

|

| 作業療法士になるには |

|

| 学習内容 |

|

| 資格取得後の勤務先 | 病院、診療所、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、障がい者支援施設など |

| その他 | 医療・福祉分野の進歩への対応のため、常に学び続ける姿勢、自己研鑽が必要 |

作業療法の実際

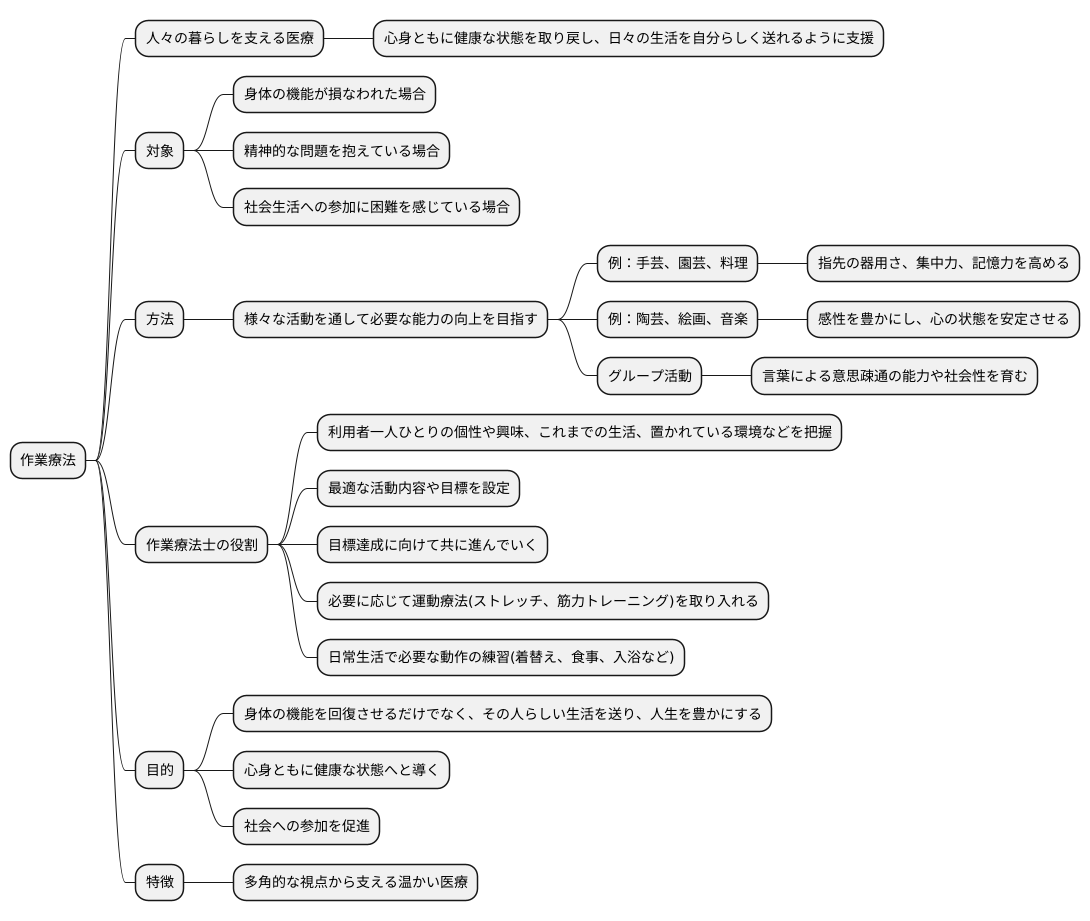

作業療法とは、人々の暮らしを支えるための医療であり、心身ともに健康な状態を取り戻し、日々の生活を自分らしく送れるように支援していくものです。身体の機能が損なわれた場合だけでなく、精神的な問題を抱えている場合や社会生活への参加に困難を感じている場合にも、作業療法は大きな役割を果たします。

作業療法では、様々な活動を通して、その人にとって必要な能力の向上を目指します。例えば、手芸や園芸、料理といった作業は、指先の器用さや集中力、記憶力を高めるのに役立ちます。また、陶芸や絵画、音楽といった創作活動は、感性を豊かにし、心の状態を安定させる効果も期待できます。さらに、共同で作業を行うグループ活動では、人との関わりを通して、言葉による意思疎通の能力や社会性を育むことができます。

作業療法士は、利用者一人ひとりの個性や興味、これまでの生活、置かれている環境などを丁寧に把握します。そして、その人に最適な活動内容や目標を設定し、共に目標達成に向けて進んでいきます。身体機能の回復を目指す場合、ストレッチや筋力トレーニングといった運動療法を取り入れることもあります。また、日常生活で必要な動作の練習、例えば着替えや食事、入浴といった動作をスムーズに行えるように支援することもあります。

作業療法の目的は、単に身体の機能を回復させることだけではありません。その人らしい生活を送り、人生を豊かにすることが最終的な目標です。そのため、作業療法士は利用者の気持ちに寄り添い、共に喜びや苦労を分かち合いながら、心身ともに健康な状態へと導いていきます。社会への参加を促進するため、地域社会との繋がりを築く支援も行います。作業療法は、人々が自分らしく生き生きと暮らせるように、多角的な視点から支える、温かい医療なのです。

これからの作業療法

進む高齢化社会において、作業療法士の役割はますます重要になっています。高齢者の自立した生活を支え、生活の質を高める上で、作業療法士の専門的な知識と技術が求められています。

高齢者の場合、加齢に伴う身体機能の低下は避けられません。作業療法士は、日常生活動作の維持・向上を図るため、個々の状態に合わせた訓練プログラムを作成し、実施します。例えば、食事や着替え、入浴といった基本的な動作から、趣味や社会活動への参加といった活動まで、多岐にわたる支援を行います。また、認知症の予防や進行抑制においても、作業療法士は重要な役割を担います。認知機能の維持・向上を目的とした訓練や、生活環境の調整などを通して、認知症の方々が安心して暮らせるよう支援します。

在宅医療においても、作業療法士の活躍が期待されています。住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるよう、住宅改修の提案や、介護者への指導など、多方面から支援を行います。

高齢者だけでなく、障害を持つ子どもたちへの支援も、作業療法士の大切な仕事です。子どもたちが持てる力を最大限に発揮し、社会参加できるよう、遊びや学習活動を通して発達を促します。また、精神疾患を抱える人たちの社会復帰支援においても、作業療法士は重要な役割を担っています。社会生活技能の訓練や、就労支援などを通して、人々が地域社会で自分らしく生きていけるよう支えています。

これからの作業療法士には、専門的な知識や技術に加え、様々な関係者と協力して仕事を進める連携力や、人と人との温かい繋がりを築くコミュニケーション能力が求められます。利用者一人ひとりの思いに寄り添い、その人らしい生活を支える、そんな温かい心を持った作業療法士が、これからの社会でますます必要とされるでしょう。地域で暮らす人々が、より健康で、より豊かな生活を送れるよう、作業療法士は持てる力を最大限に発揮し、社会に貢献していくことが期待されています。

| 対象者 | 作業療法士の役割 | 具体的な支援内容 |

|---|---|---|

| 高齢者 | 自立した生活の支援、生活の質の向上、認知症の予防・進行抑制 | 日常生活動作の訓練、趣味・社会活動への参加支援、認知機能訓練、生活環境調整、住宅改修提案、介護者指導 |

| 障害を持つ子ども | 社会参加の支援、発達促進 | 遊びや学習活動を通した発達支援 |

| 精神疾患を抱える人 | 社会復帰支援 | 社会生活技能訓練、就労支援 |