介護認定:申請から決定まで

介護を学びたい

先生、「介護認定」ってよく聞く言葉ですが、実際どういうものなのでしょうか?

介護の研究家

いい質問だね。「介護認定」とは、簡単に言うと、どれくらい介護が必要なのかを国が判断してくれる制度のことだよ。日常生活でどれくらい人の手助けが必要かによって、「要支援1」から「要介護5」までの段階に分けられるんだ。

介護を学びたい

段階があるんですね。それはどういう基準で分けられるのですか?

介護の研究家

主に、食事や入浴、着替えといった日常生活動作をどれくらい自分でできるかで判断されるよ。例えば、自分で服を着ることが難しければ難しいほど、介護度が高くなる傾向にあるんだ。

介護認定とは。

お年寄りの方が、家で暮らしたり施設で生活したりする際に、どれくらいお世話が必要なのかを調べることを『介護認定』といいます。これは、介護サービスを受けるために必要な手続きです。認定されると、どの程度の介護が必要かを示す『介護区分』が決まります。どれくらい介護が必要かは、日常生活でどの程度の手伝いが必要かによって判断され、自立している状態から、最も介護が必要な『要介護5』まで、全部で8つの段階に分かれています。通常、申請してから結果が出るまでには、およそ30日ほどかかります。

介護認定とは

介護認定とは、介護を必要とする状態になった高齢者の方が、公的な介護保険サービスを受けるために必要な手続きのことです。歳を重ねたり、病気になったりすることで、日常生活を送る上で不自由を感じるようになった場合、この認定を受けることで、どの程度の介護が必要なのかを客観的に判断してもらい、それに合わせた適切なサービスを受けることができるようになります。

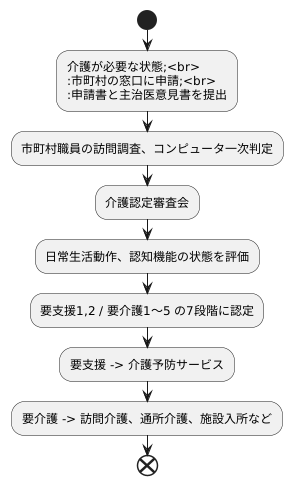

認定を受けるためには、お住まいの市町村の窓口に申請を行う必要があります。申請書には、現在の状況や困っていることなどを詳しく記入します。同時に、主治医による意見書も必要となりますので、事前に主治医に相談し、作成を依頼しておきましょう。これらの書類が揃ったら、市町村の窓口に提出します。

提出された申請書と意見書に基づいて、市町村の職員による訪問調査や、コンピュータによる一次判定が行われます。その後、介護認定審査会という専門家会議で最終的な判断が下されます。審査会では、日常生活における自立度を測る「日常生活動作(食事、入浴、排泄など)」や、認知機能の状態などを総合的に評価し、要介護状態の区分を決定します。

認定結果は、「要支援1」「要支援2」「要介護1」から「要介護5」までの7段階に分けられます。どの区分に認定されるかによって、利用できるサービスの種類や、自己負担となる費用などが変わってきます。例えば、「要支援」と認定された場合は、介護予防サービスを利用することができます。これは、状態が悪化することを防ぎ、できるだけ自立した生活を続けられるように支援するためのサービスです。一方、「要介護」と認定された場合は、訪問介護や通所介護、施設への入所など、幅広い介護サービスを利用することができます。

もし、ご自身やご家族が介護を必要とする状態になったと感じたら、まずはお住まいの市町村の窓口に相談してみましょう。相談することで、介護認定の申請方法や必要な書類、利用できるサービスなどについて、詳しく知ることができます。早期に相談し、必要な手続きを進めることで、安心して適切な介護サービスを受けることができるようになります。

認定の区分

介護認定は、日常生活を送る上での支えが必要な度合いによって、「自立」から「要介護5」までの8つの段階に分けられます。それぞれの段階を詳しく見ていきましょう。

まず、「自立」とは、文字通り一人で生活を送る上で特に不自由がなく、他者の助けを必要としない状態です。食事や入浴、着替えといった身の回りのことはもちろん、買い物や掃除、料理などの家事も問題なく行えます。

次に、「要支援1」と「要支援2」は、日常生活の大部分は自分で行えますが、一部の家事や外出などで少しの支えが必要な状態です。例えば、「要支援1」では、重い荷物を運ぶのが難しかったり、長い時間の外出が疲れてしまったりすることがあります。「要支援2」になると、このような支えが必要な場面が「要支援1」よりも多くなります。

「要介護1」から「要介護5」は、日常生活を送る上でより多くの支えが必要な状態です。「要介護1」では、入浴や着替えなどで部分的な助けが必要となることがあります。段々と数字が大きくなるにつれて、必要な支えの範囲も広がり、程度も大きくなります。「要介護2」では、排泄や移動などに介助が必要となる場面が増ええ、「要介護3」では、一人で外出することが難しくなったり、夜間に目が覚めてしまうなど、生活全体への影響が大きくなります。「要介護4」になると、食事や排泄、移動など、日常生活の多くの場面で介助が必要になります。そして「要介護5」は、日常生活のほぼ全てにおいて介助が必要な状態です。

どの段階に認定されるかは、一人ひとりの日常生活動作の能力や、認知機能の状態などを総合的に見て判断されます。例えば、椅子から立ち上がったり、歩いたりする動作がどの程度できるか、また、日付や場所が正しく認識できているかなどを評価します。この評価に基づいて、適切なサービスを受けることができるように区分が決定されます。

| 認定段階 | 説明 |

|---|---|

| 自立 | 一人で生活を送る上で特に不自由がなく、他者の助けを必要としない状態。食事、入浴、着替え、買い物、掃除、料理などの家事も問題なく行える。 |

| 要支援1 | 日常生活の大部分は自分で行えるが、一部の家事や外出などで少しの支えが必要な状態。例:重い荷物を運ぶのが難しい、長い時間の外出が疲れる。 |

| 要支援2 | 要支援1よりも、支えが必要な場面が多い。 |

| 要介護1 | 入浴や着替えなどで部分的な助けが必要となることがある。 |

| 要介護2 | 排泄や移動などに介助が必要となる場面が増える。 |

| 要介護3 | 一人で外出することが難しくなったり、夜間に目が覚めてしまうなど、生活全体への影響が大きくなる。 |

| 要介護4 | 食事や排泄、移動など、日常生活の多くの場面で介助が必要。 |

| 要介護5 | 日常生活のほぼ全てにおいて介助が必要な状態。 |

申請の方法

介護を必要とする状態になった時、まず介護保険の認定を受けるための申請が必要です。この申請は、お住まいの市町村の窓口で行います。窓口では、申請に必要な書類一式を受け取ることができます。また、市町村によってはホームページからも書類を手に入れることができますので、事前に確認しておくと便利です。

申請にあたっては、いくつかの書類を用意する必要があります。まず、申請者ご本人やご家族の状況を記入する書類が必要です。現在の生活状況や、介護が必要になった経緯などを詳しく記入します。そして、主治医の意見書も重要な書類です。この意見書は、申請者の健康状態や日常生活における能力がどの程度なのか、医師が専門的な立場から評価したものです。介護の必要性を判断する上で、この意見書は非常に重要な判断材料となります。ですから、申請を始める前に、主治医に相談し、意見書の作成を依頼しておくことが大切です。

申請書類には、記入上の注意点や必要書類など、様々な情報が記載されています。内容をよく確認し、正確に記入しましょう。もし、記入方法や必要書類についてわからないことがあれば、遠慮なく市町村の担当者に相談してください。担当者は申請の手続きについて丁寧に教えてくれます。不明な点を解消してから申請することで、手続きをスムーズに進めることができます。また、申請書類を提出する際には、窓口の受付時間や必要な持ち物などを事前に確認しておくと、二度手間を防ぐことができます。申請が受理されると、後日、市町村の職員による訪問調査や、医師による審査などが行われ、最終的に介護の必要度に応じて認定結果が出ます。

審査の内容

お申し込みの後、市町村の担当者や介護を支える専門家がご自宅を訪ね、日々の暮らしの様子を詳しくお調べします。これは、介護が必要かどうかを判断するための大切な調査です。

この訪問調査では、食事、入浴、トイレなどの日常生活動作がどの程度スムーズに行えるかを丁寧に確認します。例えば、箸を使って自分でご飯を食べることができるか、服を着替えたり脱いだりすることができるか、一人でトイレに行くことができるかなどをお聞きします。また、物忘れの有無や周りの状況を理解できているかなど、認知機能についても確認します。例えば、今日の日付がわかるか、簡単な計算ができるか、家族や友人の名前を覚えているかなどをお聞きします。

これらの情報は、介護の必要性を判断するための大切な資料となりますので、ありのままをお伝え下さい。ご家族の方にも同席いただき、普段の様子をお話しいただくことで、より正確な判断が可能になります。

訪問調査が終わると、まず計算機による一次判定が行われます。これは、集められた情報を基に、客観的な基準で判定を行うものです。その後、介護認定審査会による二次判定が行われます。審査会は、医師や看護師、社会福祉士などの専門家で構成されており、一次判定の結果や、かかりつけのお医者様の意見書などを参考に、心身の状態や生活環境などを総合的に判断します。

これらの審査を経て、最終的な介護の必要性の有無と、どの程度の介護が必要かが決定されます。結果については、後日、市町村からご連絡いたします。

決定と通知

介護認定の申請を行った後、審査を経て結果が出ると、申請者の方へ認定結果をお知らせする書類が郵送されます。この書類は「認定通知書」と呼ばれ、決定された介護の等級やその有効期限などが記載されています。この通知が届くまでには、おおよそ申請から30日ほどかかりますが、状況によってはもう少し時間がかかる場合もあります。

認定通知書には、審査の結果、要介護状態と認定されたかどうか、もし認定された場合はどの等級に該当するのかが明記されています。要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階があり、どの等級に認定されるかによって、利用できる介護サービスの種類や、サービス利用時にご自身で支払う金額の割合などが変わってきます。例えば、要介護5と認定された方は、要介護1と認定された方よりも幅広いサービスを利用することができますし、費用の自己負担割合も低くなります。

もし認定結果に納得できない場合は、都道府県が設置している介護保険審査会へ不服を申し立てることができます。審査会では、申請者の状況や提出された書類などを改めて確認し、公平な立場から判断を下します。不服申し立ての手続きについては、認定通知書に記載されている場合が多いので、内容をよく読んで確認するようにしましょう。また、地域の窓口に相談することもできます。介護保険は、誰もが安心して生活を送れるようにするための制度です。疑問点や不安なことがあれば、遠慮なく相談窓口を利用してください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 認定結果通知 | 申請後、審査を経て約30日で郵送されます。介護等級や有効期限が記載。 |

| 介護等級 | 要支援1、要支援2、要介護1~5の7段階。等級により利用可能なサービスと自己負担割合が変化。 |

| 不服申し立て | 認定結果に不服がある場合、都道府県の介護保険審査会へ申し立て可能。手続きは認定通知書に記載。 |

| 相談窓口 | 疑問や不安があれば、地域の窓口に相談可能。 |

更新手続き

介護の認定には有効期限があるため、期限が来る前に更新の手続きが必要です。この期限は、認定された介護の度合いによって違いますが、だいたい6か月から12か月となっています。更新の手続きが必要な時期が近づくと、お住まいの市町村からお知らせが届きますので、ご確認ください。

更新の手続きは、初めて申請した時と同じように、市町村の窓口で行います。すでに介護サービスを受けている方は、現在の状況を正しく伝えることがとても大切です。たとえば、前回の認定時と比べて、身体の具合や日常生活での動作に変化があった場合は、その内容を詳しく窓口の担当者に伝えてください。良くなった点、悪くなった点、どちらも包み隠さず話すことで、今の自分に合った介護サービスを受けることができます。

もし介護の状態が変化しているのに、そのまま同じサービスを続けると、必要なサービスを受けられない、あるいは過剰なサービスを受けてしまう可能性があります。また、更新の手続きを忘れてしまうと、せっかく利用できるはずの介護サービスが受けられなくなってしまうかもしれません。ですから、お知らせが届いたら早めに手続きを行いましょう。

更新の手続きは少し手間がかかるかもしれませんが、適切な介護サービスを継続して利用するために必要なことです。ご家族や周りの方の助けも借りながら、期限内に手続きを済ませるように心がけましょう。窓口で手続きの方法がわからない場合は、担当者に遠慮なく質問してください。親切に教えてもらえます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 認定の有効期限 | 6ヶ月~12ヶ月(認定された介護の度合いによって異なる) |

| 更新時期の案内 | 市町村から通知 |

| 更新手続き場所 | 市町村窓口(初回申請時と同じ) |

| 手続き時の注意点 | 現在の状況(身体の具合や日常生活での動作の変化)を窓口担当者に詳しく伝える |

| 更新手続きを怠った場合のリスク |

|

| その他 |

|