要介護度の変更認定について

介護を学びたい

先生、「変更認定」ってよく聞くんですけど、何のことですか?

介護の研究家

いい質問だね。「変更認定」とは、すでに要介護認定を受けている人が、その有効期間中に状態が変わった場合に、もう一度状態を確認してもらう手続きのことだよ。

介護を学びたい

つまり、最初に認定を受けた後でも、状態が悪くなったり良くなったりしたら、もう一度見直してもらえるってことですね?

介護の研究家

その通り!状態が変わったことで、必要なサービスの量も変わる可能性があるからね。適切なサービスを受けるために、変更認定は大切な手続きなんだよ。

変更認定とは。

『変更認定』とは、すでに介護の認定を受けている方が、認定の有効期限内に介護が必要な状態が変わった場合に、改めて介護の度合いを判断してもらうことです。

変更認定とは

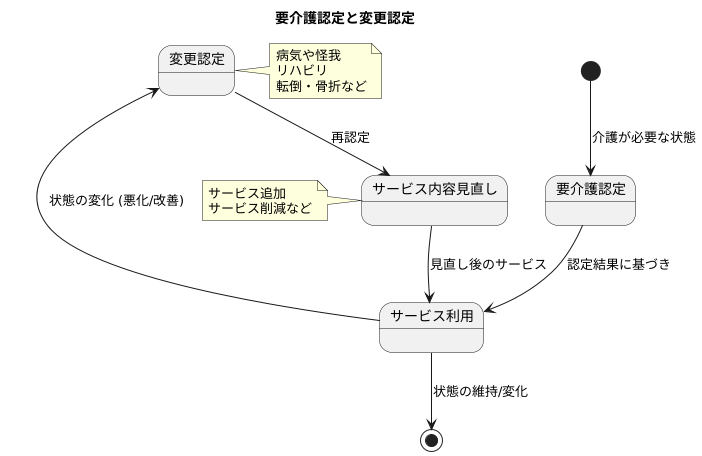

介護が必要な状態になった時、市区町村に申請を行い要介護認定を受けます。この認定によって、どの程度の介護サービスが必要かが決められます。しかし、人の状態は常に一定ではありません。認定を受けた後、病気や怪我で状態が悪化したり、リハビリテーションによって状態が改善したりするなど、変化が生じることもあります。そこで、認定の有効期間内に状態が変わった場合、改めて認定を受ける必要があります。これを変更認定といいます。

例えば、転んで骨折をしたことで、以前よりも多くの介助が必要になった場合、変更認定の申請を行うことで、必要になった分のサービスを追加で受けることができるようになります。逆に、リハビリテーションを熱心に行った結果、以前より自立した生活ができるようになった場合も、変更認定によってサービス内容を見直すことができます。このように、変更認定は、常に状態に合った適切なサービスを受けるために重要な手続きです。

変更認定の申請は、市区町村の窓口で行います。申請に必要な書類や手続きの流れなどは、窓口で確認することができます。また、介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談すれば、申請の手助けをしてもらえます。認定の有効期間が満了する前に、心身の状態に変化を感じた場合は、ためらわずに相談してみましょう。適切な時期に変更認定を受けることで、過不足のないサービスを受け、より良い生活を送ることに繋がります。

変更認定の申請方法

要介護認定を受けている方の状況が変化した場合、現在の要介護度と合わなくなってくることがあります。例えば、病気をしたり、怪我をして状態が悪化したり、逆にリハビリテーションによって状態が良くなった場合などです。このような時は、「変更認定」を申請することで、現在の状況に合った適切なサービスを受けることができます。

変更認定の申請は、現在、要介護認定を受けている市区町村の介護保険担当窓口で行います。お住まいの地域によって手続きが多少異なる場合もありますので、事前に電話で確認しておくと安心です。申請に必要な書類は、窓口でもらうか、市区町村のホームページから入手できます。一般的には、「要介護認定申請書」と「主治医意見書」の2種類が必要です。「要介護認定申請書」には、氏名や住所などの基本情報の他に、現在の状況や要介護認定の変更を申請する理由などを詳しく記入します。具体的には、以前と比べてどのような変化があったのか、日常生活にどのような影響が出ているのかなどを記入します。

もう一つの必要な書類である「主治医意見書」は、かかりつけのお医者さんに書いてもらう必要があります。この書類には、病状や現在の心身の状態などが医学的な見地から記載されます。申請書の作成や主治医への依頼は、ご自身で行うことが原則ですが、難しい場合は、ご家族やケアマネジャー、地域包括支援センターなどに相談することもできます。

必要な書類が揃ったら、窓口に直接持参するか、郵送で提出します。提出後、市区町村の職員がご自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の様子などを確認する調査が行われます。その後、介護認定審査会で審査が行われ、新しい要介護度が決定されます。申請から認定までは、おおむね30日程度かかります。認定結果が出るまでには時間がかかりますので、余裕を持って手続きを進めるようにしましょう。また、認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に申し立てをすることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 変更認定申請の理由 | 病状悪化、怪我、リハビリによる状態改善など、現在の要介護度と状況が合わなくなった場合 |

| 申請窓口 | 現在、要介護認定を受けている市区町村の介護保険担当窓口 |

| 申請方法 | 窓口に直接持参または郵送 |

| 申請に必要な書類 | 要介護認定申請書、主治医意見書 |

| 要介護認定申請書の内容 | 氏名、住所などの基本情報、現在の状況、要介護認定変更申請の理由(以前からの変化、日常生活への影響など) |

| 主治医意見書の内容 | 病状や現在の心身の状態など(医学的見地からの記載) |

| 申請書類作成・医師依頼 | 原則、本人自身で行う(家族、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどに相談可能) |

| 申請後の流れ | 市区町村職員による訪問調査 → 介護認定審査会での審査 → 新しい要介護度の決定 |

| 申請から認定までの期間 | おおむね30日程度 |

| 不服申し立て | 都道府県の介護保険審査会へ |

| その他 | 申請前に窓口へ電話確認、余裕を持った手続きを推奨 |

変更認定を受けるメリット

介護が必要な方の状態は、常に一定ではありません。病状の進行や回復、リハビリテーションの効果などによって変化していくものです。そのため、以前の認定で決められたサービス内容が、今の状態に合わなくなってしまう場合も少なくありません。そこで重要なのが、変更認定の申請です。

変更認定を受ける一番の利点は、今の状態に合った適切なサービスを受けられるようになることです。例えば、病気が進んで日常生活動作が難しくなった場合、より手厚い介護サービスが必要になります。変更認定を受ければ、訪問介護の回数を増やしたり、デイサービスの利用日数を増やしたりといった調整が可能になります。

逆に、リハビリテーションの成果が出て状態が良くなった場合は、自立支援に重点を置いたサービスに切り替えることができます。これまで必要な介助を受けていた部分を、自分で行えるように訓練していくことで、より自立した生活を送れるようになるでしょう。

また、要介護度が変わることで、利用できるサービスの種類や利用限度額も変わります。状態に合わせて適切なサービス内容・利用限度額になることで、経済的な負担を軽くできる場合もあります。

介護保険制度は、変化する状態に合わせて適切なサービスを提供することを目指しています。変更認定は、その目的を果たすための大切な手段です。適切なサービスを受けることで、生活の質をより良くし、自立を支援することに繋がります。状態に変化を感じたら、ためらわずに市区町村の窓口に相談し、変更認定を積極的に活用しましょう。

| 変更認定のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 適切なサービスの利用 | 病状の進行や回復に応じて、訪問介護の回数やデイサービスの利用日数などを調整可能。 |

| 自立支援への重点化 | リハビリテーションの成果に合わせて、自立支援に重点を置いたサービスへの切り替えが可能。 |

| サービス種類・利用限度額の変更 | 要介護度の変更に伴い、利用できるサービスの種類や利用限度額が変更され、経済的負担軽減の可能性も。 |

| 生活の質の向上と自立支援 | 適切なサービスを受けることで、生活の質を向上させ、自立した生活を支援。 |

認定結果と不服申し立て

要介護認定の結果は、市区町村から書面で通知されます。この通知には、新しい要介護度やその根拠となる認定調査の内容、訪問調査や主治医意見書の内容が反映されています。認定結果によって受けられるサービスの種類や利用限度額が変わりますので、通知の内容をよく確認することが大切です。

もし、認定結果に納得できない場合は、不服申し立てをすることができます。不服申し立てとは、認定結果に対する再審査を請求する手続きです。例えば、認定調査の際に体調が悪く、普段通りの生活状況を伝えられなかった場合や、主治医の意見が十分に反映されていないと感じた場合などは、不服申し立てを検討してみましょう。

不服申し立ては、都道府県に設置されている介護保険審査会に対して行います。審査会は、中立・公平な立場で、申請者の言い分や市区町村の調査内容、主治医の意見などを改めて審査し、最終的な決定を行います。審査会には、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、社会福祉士、介護福祉士などの専門家が参加しており、多角的な視点から公正な審査が行われます。

不服申し立ての手続きや期限は、認定結果通知書に詳しく記載されています。例えば、不服申し立てをすることができる期間は、原則として認定結果の通知を受けた日から60日以内と定められています。また、必要な書類や提出先なども記載されていますので、必ず確認しましょう。

不服申し立てをすることは、介護保険制度で保障された権利です。そのため、納得できない場合は、ためらわずに手続きを進めてください。介護保険制度は、利用者の状態に合った適切なサービスを利用できるよう、利用者の権利を守るための仕組みが備わっています。一人で悩まず、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談することもできます。これらの窓口では、不服申し立ての手続きに関する相談や支援も行っていますので、気軽に利用しましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 要介護認定結果の通知 | 市区町村から書面で通知。要介護度、認定調査内容、訪問調査、主治医意見書などが記載。 |

| 不服申し立て | 認定結果に納得できない場合、再審査請求が可能。例えば、体調不良で普段の生活状況を伝えられなかった場合や、主治医の意見が反映されていないと感じた場合など。 |

| 不服申し立て先 | 都道府県の介護保険審査会。医師、歯科医師、薬剤師、保健師、社会福祉士、介護福祉士などの専門家が参加し、中立・公平な立場で審査。 |

| 不服申し立て期間 | 原則、認定結果通知受領日から60日以内。 |

| 不服申し立ての方法 | 必要な書類や提出先は認定結果通知書に記載。 |

| 相談窓口 | 市区町村窓口、地域包括支援センター。不服申し立ての相談や支援も実施。 |

まとめ

介護認定を受けている方の状態は、時間の経過と共に変化することがあります。例えば、病気をしたり、怪我をしたりすることで、急に状態が悪化する場合もありますし、逆にリハビリテーションに取り組むことで、状態が良くなる場合もあります。こうした状態の変化に合わせて、適切な介護サービスを受けるためには、変更認定の手続きが重要です。

変更認定とは、既に介護認定を受けている方の要介護状態の変化に応じて、介護度を再判定する手続きのことです。認定の有効期間内であっても、状態が変化した場合には、市区町村の窓口に相談し、変更認定の手続きを行うことができます。具体的には、状態が悪化したと感じた場合だけでなく、状態が良くなったと感じた場合にも、変更認定を申請することができます。

変更認定を受けることで、現在の状態に合った適切なサービスを受けられるようになります。例えば、状態が悪化した場合には、より手厚いサービスを受けることができるようになりますし、逆に状態が良くなった場合には、自立支援に重点を置いたサービスを受けることができるようになります。このように、変更認定を受けることで、生活の質の向上や自立支援にもつながります。

介護保険制度を有効に活用するためには、変更認定制度について正しく理解し、必要な場合は積極的に利用することが大切です。また、周りの家族や支援者も、制度について理解を深め、必要な場合は本人をサポートしていくことが重要です。変更認定は、本人だけでなく、家族全体の生活の質の向上にも貢献する制度です。介護が必要な方が、安心して生活を送れるよう、周りの方々も協力して、適切なサービスの利用を支援していくことが大切です。