仲間の支え、ピアサポート

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の分野でよく聞く『ピアサポート』って何ですか?よくわからないんです。

介護の研究家

いい質問だね。『ピアサポート』というのは、同じような経験をした人同士が支え合うことだよ。例えば、介護をしている人が、他の介護をしている人の悩みに寄り添ったり、アドバイスをしたりすることだね。

介護を学びたい

なるほど。つまり、介護する側が、他の介護する側を支えるってことですね。先生も介護経験があるから、ピアサポートできますね!

介護の研究家

そうだね。私も経験を活かして、他の介護をする人を支えたいと思っているよ。ピアサポートは、支える側も支えられる側もお互いに学び合うことができる、とても大切な活動なんだ。

ピアサポートとは。

『仲間同士の支え合い』について説明します。この『仲間同士の支え合い』とは、簡単に言うと似たような境遇にいる人同士が助言や援助を送りあうことです。『仲間同士の支え合い』の『仲間』とは、立場や能力などが同じような人、同僚などを指します。介護や福祉の現場で使われている『仲間同士の支え合い』は、例えば介護の経験者が現役で介護をしている人の悩みに答えたり、病気と闘った経験者が今まさに病気で苦しんでいる人にアドバイスをしたり、寄り添ったりする活動のことです。同じような不安や悩みを抱えているもの同士が、気持ちを分かち合うことで支えあいます。特に、障害のある方の福祉においては『仲間同士の支え合い』はとても大切にされていて、『障害者の権利に関する条約』では、リハビリテーションの一環として『仲間同士の支え合い』を通して行うサービスや事業の充実を求めています。

ピアサポートとは

同じような経験をした仲間同士が支え合う活動のことを、仲間を意味する「ピア」という言葉を使って「ピアサポート」と言います。人生にはさまざまな困難がありますが、一人で悩みを抱え込まずに、同じ経験をした人に話を聞いてもらったり、助言をもらったりすることで気持ちが楽になることがあります。ピアサポートは、そうした人同士の繋がりを大切にし、互いに支え合い、励まし合うことで、より良い暮らしを送ることを目的としています。

専門家による支援と違って、ピアサポートは同じ立場だからこそ理解できる悩みや不安を共有し、共感に基づいた支援をすることができます。そのため、孤独感の解消や、問題解決のきっかけとなることが期待されます。

例えば、子育て中の母親同士が育児の悩みを話し合ったり、病気の治療経験者が患者同士で励まし合ったりするのもピアサポートの一種です。また、障がいを持つ人が同じ障がいを持つ人と繋がり、生活の知恵を教え合ったり、社会参加に向けて一緒に活動したりすることもピアサポートです。

ピアサポートは、正式な場だけでなく、日常生活の中での自然な繋がりからも生まれることがあります。近所付き合いの中で困り事を相談したり、趣味のサークルで仲間と励まし合ったりすることも、広い意味でのピアサポートと言えるでしょう。ピアサポートは特別なものではなく、私たちの日々の暮らしの中にも存在する、人と人との温かい支え合いの形なのです。

ピアサポートは、当事者ならではの視点を生かし、形式ばらない雰囲気の中で行われることが多く、気軽に相談しやすいという利点があります。また、ピアサポートを通して、新たな人間関係を築き、社会との繋がりを深めることもできます。支える側も、誰かの役に立つことで自己肯定感を高め、自分自身の成長に繋げることができます。このように、ピアサポートは関わる全ての人にとって、多くの良い効果をもたらす力強い支え合いの形と言えるでしょう。

| ピアサポートの定義 | 同じような経験をした仲間同士が支え合う活動 |

|---|---|

| ピアサポートの効果 |

|

| ピアサポートの特徴 |

|

| ピアサポートの例 |

|

介護における重要性

介護は、支えを必要とする人と、支える人、双方にとって人生における大きな転換期となる出来事です。支えられる側は、これまで当たり前にできていたことができなくなり、日常生活を送る上で様々な困難に直面します。同時に、これまで築き上げてきた社会的な役割や人間関係の変化にも対応しなければなりません。こうした変化は、身体的な負担だけでなく、精神的な苦痛や不安、孤独感をもたらす可能性があります。

支える側もまた、肉体的・精神的な負担を強いられます。食事や入浴、排泄といった日常生活の介助に加え、病状の変化への対応や医療機関との連携など、多くの責任を負うことになります。長時間労働や睡眠不足、経済的な負担も重なり、介護者の心身は疲弊しやすくなります。介護による負担は、家庭環境や仕事との両立を困難にし、社会的な孤立を招く場合もあります。誰にも相談できず、一人で悩みを抱え込むことで、精神的な健康を損なう危険性も高まります。

こうした状況において、ピアサポートは、介護者と被介護者の双方にとって、大きな支えとなります。同じ境遇にある人同士が繋がり、経験や知識、感情を共有することで、共感を得られ、孤独感を和らげることができます。介護者は、他の介護者の体験談を聞くことで、自分だけが抱えている問題ではないことに気づき、気持ちが楽になることがあります。また、具体的な介護方法や制度の情報交換は、介護の質の向上に役立ちます。被介護者にとっても、同じ病気や障害を持つ人と交流することで、病気への理解が深まり、前向きに生きていく力につながります。ピアサポートは、介護という困難な道のりを共に歩む仲間を見つける貴重な機会を提供し、より良い介護を実現するための重要な役割を担っています。

| 立場 | 状況 | 課題 |

|---|---|---|

| 支えられる側(被介護者) |

|

|

| 支える側(介護者) |

|

|

| ピアサポート |

|

具体的な活動内容

人が人を支える、温かい繋がり。それが仲間同士の支え合いです。具体的な活動は実に様々で、それぞれの集まりによって特色があります。

例えば、集まって語り合う場を設けているところでは、お茶を飲みながら日々の出来事を共有したり、介護の苦労を話し合ったり、楽しい思い出を語り合ったりすることで、心の繋がりを育んでいます。誰かに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になるものです。

また、電話や手紙で相談を受け付けているところもあります。すぐに誰かに話を聞いてほしい時、一人で抱えきれない悩みを抱えている時、経験豊富な仲間からの助言は心強いものです。

介護の技術や知識を高めるための勉強会を開いているところもあります。専門家を招いての講習会や、仲間同士で教え合う場を設け、介護の質の向上を目指しています。

さらに、地域の人々に向けて仲間同士の支え合いの大切さを伝える活動をしているところもあります。地域包括支援センターなどと協力して講演会を開いたり、啓発用の資料を作成・配布したりすることで、より多くの人々に仲間同士の支え合いの輪を広げようと努めています。

このように、仲間同士の支え合いは、様々な形で介護をする人、介護される人、そして地域社会全体を支えています。

障害者福祉との関連

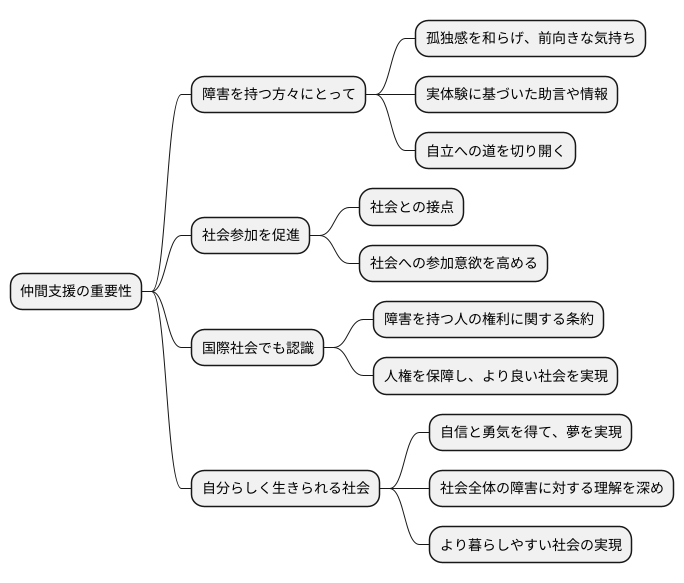

障害を持つ方々は、日常生活を送る上で様々な壁に突き当たることがあります。身体的な制限によるもの、社会的な偏見によるものなど、種類は様々です。そして、これらの困難は時に、社会から孤立した感覚を生み出し、心の負担となることもあります。このような状況において、仲間同士で支え合う「仲間支援」の仕組みは、大変重要な役割を担っています。

仲間支援とは、同じような経験を持つ人々が、互いに支え合い、励まし合い、情報を共有する活動です。障害を持つ方々にとって、仲間の存在は大きな力となります。同じ悩みを共有することで、孤独感を和らげ、前向きな気持ちを取り戻すことができます。また、実体験に基づいた助言や情報は、日常生活を送る上での具体的なヒントとなり、自立への道を切り開く助けとなります。

仲間支援は、社会参加を促進する上でも大きな意味を持ちます。社会との繋がりを感じづらくなる障害を持つ方々にとって、仲間との交流は社会との接点となり、社会への参加意欲を高めるきっかけとなります。

国際社会においても、仲間支援の重要性は広く認識されています。国際連合の障害を持つ人の権利に関する条約でも、仲間支援による取り組みの充実が求められています。これは、仲間支援が、障害を持つ方々の人権を保障し、より良い社会を実現するために不可欠であるという考えに基づいています。

仲間支援は、障害を持つ方々が自分らしく生きられる社会を作る上で、重要な役割を担っています。互いに支え合うことで、自信と勇気を得て、夢を実現していくことができます。そして、仲間支援を通して得られた経験や知識は、社会全体の障害に対する理解を深め、より暮らしやすい社会の実現に繋がっていくのです。

今後の展望

高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人はますます増えていくと考えられます。介護が必要な人たちを支えるためには、専門家による支援だけでなく、同じような経験を持つ人同士が支え合うピアサポートの役割がより一層重要になります。ピアサポートは、専門家には話しにくい悩みや不安を共有することで、心の負担を軽くし、前向きに生きていく力となるからです。

今後、ピアサポートをより効果的に活用していくためには、いくつかの課題に取り組む必要があります。まず、ピアサポーターとなる人たちの育成が欠かせません。ピアサポートは、ただ話を聞くだけではなく、相手の気持ちに寄り添い、適切な助言や情報を提供する必要があります。そのため、傾聴の仕方やコミュニケーション skills、介護に関する知識などを学ぶ研修の機会を充実させることが重要です。また、ピアサポーター自身の心のケアも大切にしなければなりません。

次に、ピアサポート活動を行うための場所の確保も重要です。地域の中に、気軽に集まり、交流できる場があれば、より多くの 人がピアサポートに参加しやすくなります。公民館や地域の集会所などを活用したり、専用の施設を整備したりするなど、様々な方法が考えられます。

さらに、ピアサポートの認知度を高め、多くの人に理解してもらうための取り組みも必要です。行政による広報活動や、地域での説明会などを開催し、ピアサポートの意義や活動内容を広く知ってもらうことが大切です。

ピアサポートを充実させるためには、行政、地域社会、そして私たち一人ひとりの協力が不可欠です。誰もが安心して暮らせる社会を実現するためには、支え合いの輪を広げ、共に生きていくことが大切です。ピアサポートは、これからの介護を支える大きな力となるでしょう。より多くの人がピアサポートの恩恵を受け、安心して生活できるよう、制度の整備や普及啓発活動の進展を期待します。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| ピアサポーターの育成 | 傾聴の仕方、コミュニケーションスキル、介護に関する知識などを学ぶ研修の機会を充実させる。ピアサポーター自身の心のケアも大切にする。 |

| ピアサポート活動を行う場所の確保 | 公民館や地域の集会所などを活用したり、専用の施設を整備したりする。 |

| ピアサポートの認知度向上 | 行政による広報活動や、地域での説明会などを開催し、ピアサポートの意義や活動内容を広く知ってもらう。 |