仲間と支え合う、ピア・カウンセリング

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いは分かりますが、『ピアカウンセリング』がよく分かりません。教えていただけますか?

介護の研究家

いい質問だね。『ピアカウンセリング』とは、同じような悩みや経験を持つもの同士が、対等な立場で話し合い、支え合うことだよ。例えば、車いすを使っている人が、同じように車いすを使っている人に相談する、といったイメージだね。

介護を学びたい

なるほど。同じ立場の人同士だと、より気持ちが分かり合えそうですね。でも、ただ話すだけで、地域での自立生活に繋がるのでしょうか?

介護の研究家

いいところに気がついたね。話し合うことで、気持ちが楽になるだけでなく、困りごとの解決方法を見つけたり、生活の知恵を共有したりすることで、地域で自分らしく生活していくための力をつけることができるんだよ。

ピアカウンセリングとは。

『仲間同士の相談』という活動について説明します。これは、対等な立場で互いの話を聞き合い、地域で自立した生活を送れるように支え合う活動です。この活動は、介護や介助といった支援が必要な場面で役立ちます。

ピア・カウンセリングとは

同じような体験をした仲間同士が、互いを支え合う場、それがピア・カウンセリングです。専門家の先生によるカウンセリングとは違って、ピア・カウンセラーと呼ばれる、特別な訓練を受けた仲間が相談相手になります。

ピア・カウンセリングは、病気やけが、障がいなどで困っている人のいる医療や福祉の場に限らず、学校や地域活動など、様々な場所で役に立っています。

ピア・カウンセリングの大きな特徴は、同じような経験を持つ人同士だからこそ分かり合える心の痛みや葛藤を共有し、安心感と共感を得られることです。例えば子育ての悩みを抱える母親同士、病気と闘っている患者同士、障がいを持つ人同士など、様々な場で活用されています。

専門家には話しにくい内容でも、同じ立場だからこそ打ち明けられるという安心感も、ピア・カウンセリングの大切な点です。自分だけが抱えていると思っていた悩みが、実は多くの人が感じていることだと気づき、気持ちが楽になることもあります。また、仲間の話を聞くことで、自分自身の状況を客観的に見つめ直し、新たな視点を得ることもできます。

ピア・カウンセリングは、問題をすぐに解決することだけを目的としているわけではありません。仲間と気持ちを分かち合い、支え合う中で、自分自身の力で問題を乗り越える力や、前向きに生きていく力をつけることを目指しています。ピア・カウンセリングは、人と人とのつながりの大切さを改めて感じさせてくれる貴重な機会となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 同じような体験をした仲間同士が、互いを支え合う場 |

| 相談相手 | 特別な訓練を受けた仲間(ピア・カウンセラー) |

| 実施場所 | 医療・福祉の場、学校、地域活動など |

| 特徴 | 同じ経験を持つゆえの共感、安心感 専門家には話しにくい内容も打ち明けられる安心感 悩みが共有体験であると気づき気持ちが楽になる 仲間の話から客観的な視点を得られる |

| 目的 | 問題の解決だけでなく、 仲間との共有・支え合いの中で、 問題を乗り越える力、前向きに生きる力を育む |

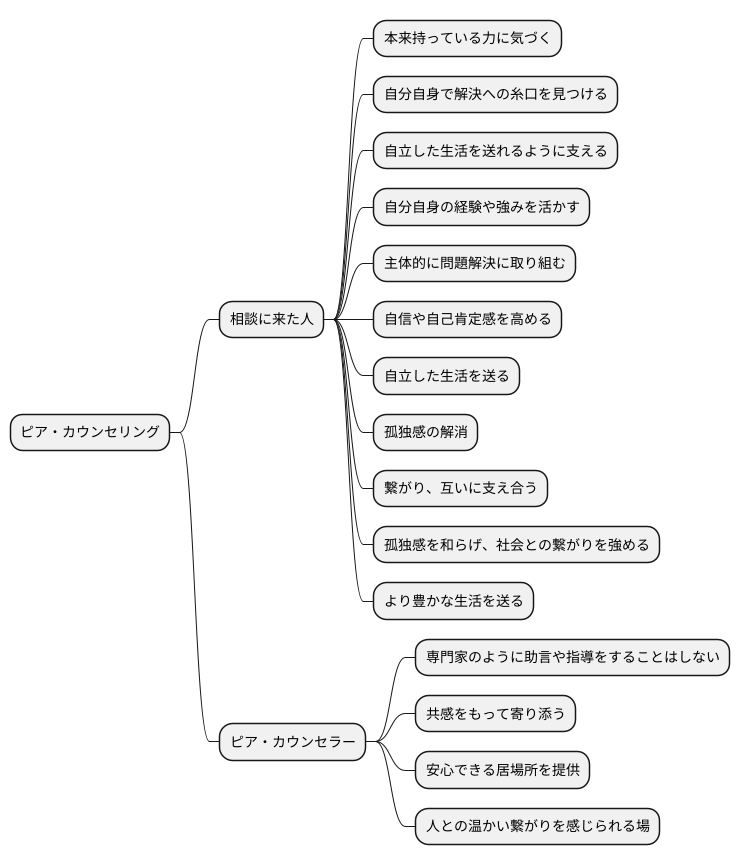

ピア・カウンセリングの目的

対等な仲間同士による支え合いの場、それがピア・カウンセリングです。ピア・カウンセリングの目的は、抱えている問題をすぐに解決することだけではありません。相談に来た人が本来持っている力に気づき、自分自身で解決への糸口を見つけ、自立した生活を送れるように支えることにあります。

ピア・カウンセラーは専門家のように助言や指導をすることはしません。まるで友人のように、相談に来た人の言葉にじっくりと耳を傾け、共感をもって寄り添うことを大切にしています。相談に来た人は、カウンセラーの温かい心に支えられながら、自分自身の経験や強みを活かし、主体的に問題解決に取り組むことができます。そうした経験を通して、自信や自己肯定感を高め、より自立した生活を送ることができるようになるのです。

また、ピア・カウンセリングは、孤独感の解消にも大きな役割を果たします。同じような悩みを抱える仲間と繋がり、互いに支え合うことで、孤独感を和らげ、社会との繋がりを強めることができます。地域社会での活動への参加を促し、孤立を防ぐことで、より豊かな生活を送ることを目指します。ピア・カウンセリングは、安心できる居場所を提供し、人との温かい繋がりを感じられる場となるのです。

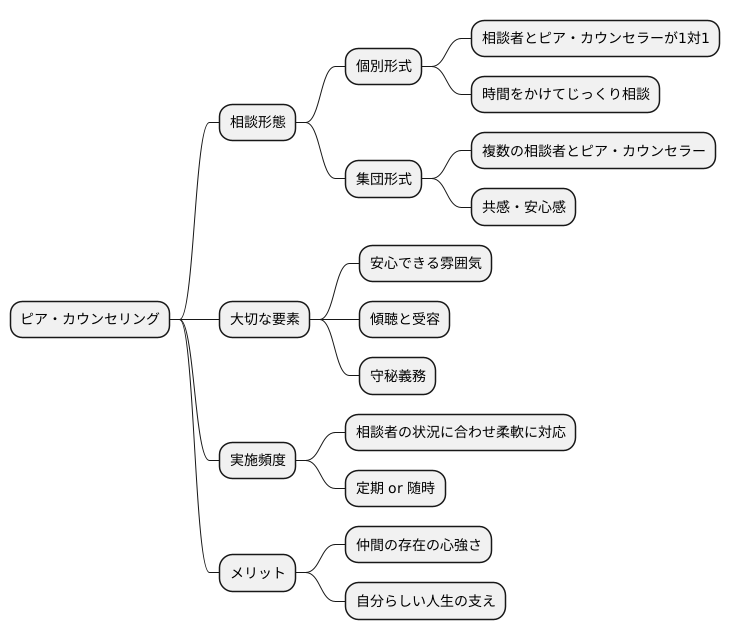

ピア・カウンセリングの実際

仲間同士による支え合いの場、それがピア・カウンセリングです。同じような経験を持つもの同士が、互いの気持ちを打ち明け、共有することで、心の負担を軽くし、前向きに生きていく力を育みます。ピア・カウンセリングには、大きく分けて二つの形があります。一つは、相談者とピア・カウンセラーが1対1で向き合う個別形式。じっくりと時間をかけて、個人的な悩みや不安を話し合うことができます。もう一つは、複数の相談者とピア・カウンセラーが共に集う集団形式。同じような境遇にある仲間と語り合うことで、孤独感から解放され、共感を得られる安心感を得ることができます。

どちらの形式であっても、安心して話せる雰囲気作りが何よりも大切です。ピア・カウンセラーは、相談者の言葉にしっかりと耳を傾け、批判したり否定したりすることなく、温かく受け止めます。話してくれた内容はもちろん、相談者との間で交わされたすべてのことは固く守られますので、安心して心の内をさらけ出すことができます。

ピア・カウンセリングの実施頻度は、相談者の状況に合わせて柔軟に対応します。定期的に行う場合もあれば、必要に応じて随時行う場合もあります。心に重荷を感じた時、誰かに話を聞いてほしい時、いつでも気軽に利用できる場であることが理想です。ピア・カウンセリングを通して、同じ経験をした仲間の存在の心強さを感じ、一歩ずつ、自分らしい人生を歩むためのかけがえのない支えを見つけることができるでしょう。

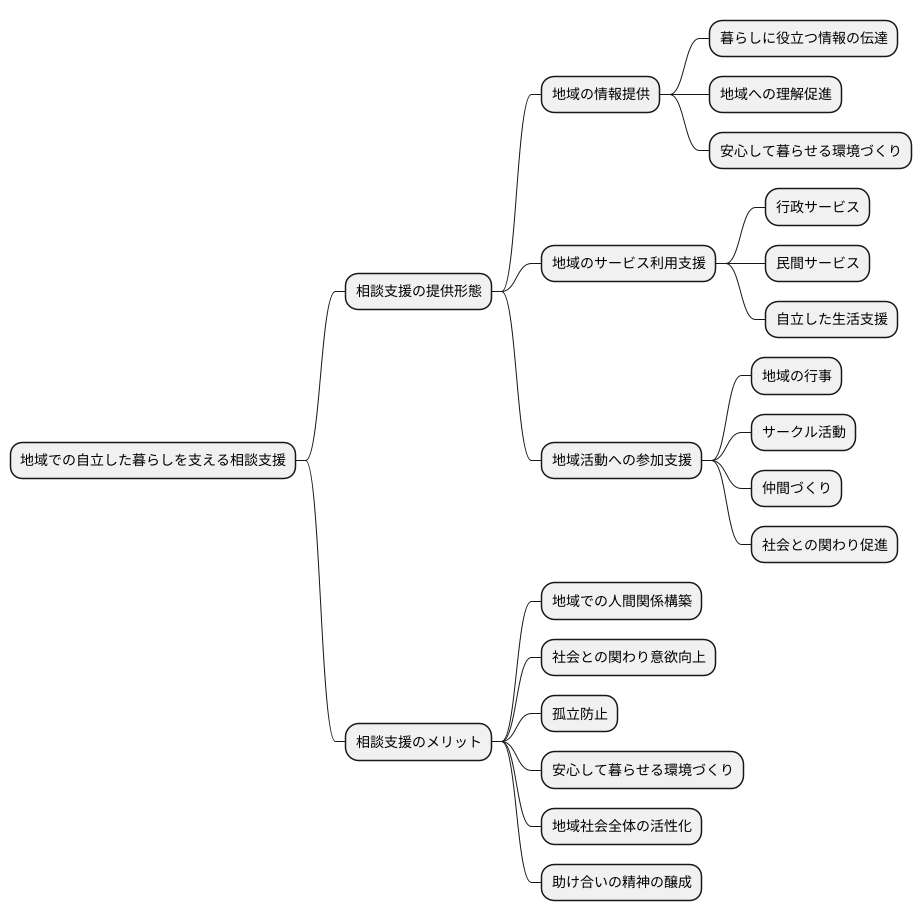

地域での自立生活への支援

地域での自立した暮らしを支えるため、仲間による相談支援はとても大切です。この相談支援は、地域で孤立せずに、自分らしい生活を送れるよう、様々な形で提供されています。

例えば、地域の情報提供はその一つです。暮らしに役立つ様々な情報を伝えることで、地域への理解を深め、安心して暮らせるよう助けます。また、地域の様々なサービスの利用方法を伝えることも大切な支援です。行政サービスや民間のサービスなど、自分に合ったサービスを見つけて利用することで、より自立した生活を送ることができます。

さらに、地域の活動に参加するための支援も行っています。地域の行事やサークル活動など、様々な活動に参加することで、地域の人たちと交流し、新たな仲間を作ることができます。相談支援を行う人は、同じ地域で暮らす仲間だからこそ、地域をよく知っていて、困っていることに寄り添い、具体的な助言ができます。

仲間からの相談支援を受けることで、地域での人間関係を築き、社会との関わりへの意欲を高めることができます。地域社会との繋がりが強くなることで、孤立を防ぎ、安心して暮らせる環境を作ることができます。

このような相談支援は、地域社会全体の活力を高めることにも繋がります。助け合いの精神が地域に広がり、誰もが安心して暮らせる、温かい地域社会の実現が期待されます。

ピア・カウンセリングの今後

同じような経験を持つ人同士が、互いに支え合い、心の悩みに寄り添うピア・カウンセリングは、これからの社会において、ますます重要性を増していくと考えられます。高齢化の進みとともに、介護を必要とする高齢者や、その家族の増加が見込まれる中、ピア・カウンセリングは、孤立を防ぎ、心の負担を軽くする上で、大きな役割を果たすことが期待されます。

また、近年、心の病を抱える人が増えていることも、ピア・カウンセリングの必要性を高める要因の一つです。同じ経験をした者同士だからこそ、理解し合える苦しみや悩みがあります。専門家とは異なる、仲間だからこそ生まれる共感や安心感は、心の回復を促す上で、大きな力となります。

地域で支え合う社会の実現を目指す、地域包括ケアシステムにおいても、ピア・カウンセリングは重要な役割を担うことが期待されています。地域住民が互いに支え合い、共に生きていくためには、人と人との繋がりを大切にした支援の充実が欠かせません。ピア・カウンセリングは、まさにそうした支援の一つであり、地域社会の活性化にも貢献することが期待されます。

ピア・カウンセリングをより一層効果的なものとするためには、ピア・カウンセラーの育成体制の整備が不可欠です。質の高いカウンセリングを提供できるよう、専門的な知識や技術を習得するための研修機会の提供や、資格制度の確立などが求められます。また、ピア・カウンセリングに関する情報を広く発信し、多くの人にその存在を知ってもらうことも大切です。

行政や関係機関との連携強化も重要な課題です。地域全体でピア・カウンセリングを支える体制を構築することで、より多くの人が、必要な時に必要な支援を受けられるようになり、誰もが安心して暮らせる社会の実現に近づくことができるでしょう。

| ピア・カウンセリングの重要性 | 詳細 |

|---|---|

| 高齢化社会への対応 | 高齢者や家族の増加に伴い、孤立を防ぎ、心の負担軽減に貢献 |

| 心の病への対応 | 同じ経験をした者同士の共感や安心感が心の回復を促進 |

| 地域包括ケアシステムとの連携 | 地域住民の支え合い、繋がりを大切にした支援の充実 |

| ピア・カウンセラー育成の必要性 | 質の高いカウンセリング提供のための研修機会提供や資格制度確立 |

| 行政や関係機関との連携強化 | 地域全体で支える体制構築で、必要な支援の提供 |

まとめ

同じような体験をした仲間同士が支え合う、仲間同士の相談支援、いわゆる仲間相談は、問題解決や自立を促す効果的な支援方法です。専門家とは違う立ち位置で、相談する人に寄り添い、共感に基づいた支えを行うことで、相談者の自信や自分を認める気持ちを高め、地域での自立した生活を支えます。

例えば、子育ての悩みを抱える母親同士の集まりでは、専門家には話しにくい些細な悩みや不安を共有し、互いに励まし合うことで、孤立を防ぎ、子育ての負担を軽減することができます。また、病気や障害のある人が集まる自助グループでは、同じような体験を持つ仲間だからこそ理解できる苦しみや喜びを分かち合い、前向きに生きていく力を取り戻すことができます。

仲間相談は、専門家による支援とは異なる独特の良さがあります。相談する人は、専門家には話しづらいと感じることでも、同じ立場の仲間には話しやすいと感じる場合が多く、より深い部分での共感や理解を得られる可能性があります。また、相談を受ける側も、自分の体験を話すことで、過去の辛い経験を乗り越え、自信を取り戻すきっかけになります。

今後、様々な社会問題の解決に役立つことが期待される仲間相談は、より多くの人が安心して暮らせる社会を作る上で、なくてはならないものとなるでしょう。地域社会での仲間相談の普及と発展に向けて、私たち一人ひとりが関心を持ち、支えていくことが大切です。行政や関係団体による支援体制の整備も重要であり、研修や情報提供などを通して、質の高い仲間相談の提供体制を構築していく必要があります。

仲間相談は、人と人との繋がりを大切にし、共に支え合う社会を作る上で、大きな役割を果たすものと言えるでしょう。温かい人の繋がりの中で、誰もが安心して悩みを打ち明け、支え合える社会の実現を目指し、仲間相談の更なる発展に期待が寄せられます。

| 仲間相談の特徴 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

|

|

|

今後の展望:地域社会での仲間相談の普及と発展、行政や関係団体による支援体制の整備