温め冷やし痛み解消:竃法のすべて

介護を学びたい

先生、「竃法」って温める時と冷やす時があるって習ったんですけど、どんな時に使い分けるんですか?

介護の研究家

良い質問だね。使い分けは、患部の状態によって決まるんだよ。例えば、急性期の炎症で熱を持っている場合は冷やす「冷罨法」で、慢性期の痛みや筋肉のこわばりの場合は温める「温罨法」を使うんだ。

介護を学びたい

なるほど。じゃあ、ねんざした直後は冷罨法で、痛みが長引いている時は温罨法ってことですね。

介護の研究家

その通り!よく理解できたね。ただし、症状によっては例外もあるから、必ず医師や看護師の指示に従って行うようにね。

竃法とは。

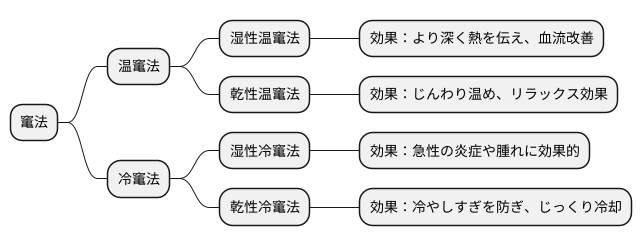

「介護」と「介助」について、体の一部を温めたり冷やしたりして炎症を鎮め、痛みを取り除く治療法「竃法」の説明をします。お湯を入れた容器や温かい湿布、温罨法、蒸気を利用したものは温竃法と呼ばれ、氷枕や冷たい湿布、冷罨法などは冷竃法と呼ばれます。温竃法と冷竃法はそれぞれ、水分を使う方法と使わない方法があります。

竃法とは

竃法とは、熱や冷たさを用いて身体の一部に働きかけることで、炎症を抑えたり、痛みを和らげたりする昔ながらの治療法です。自然治癒力を高める効果も期待でき、家庭でも手軽に行えるため、日々の健康管理にも役立ちます。

竃法には大きく分けて、患部を温める温竃法と、冷やす冷竃法の二種類があります。それぞれに適した症状や使用方法があり、症状に合わせて使い分けることで、より効果的に痛みを和らげることができます。

温竃法は、温めることで血の流れを良くし、筋肉の緊張をほぐし、痛みを軽くする効果があります。冷竃法は、炎症を抑え、腫れや痛みを鎮める効果があります。例えば、捻挫などの急性の炎症や腫れには冷竃法が、肩こりや腰痛などの慢性的な痛みには温竃法が適しています。

さらに、温竃法と冷竃法は、それぞれ湿性と乾性に分けられます。湿性温竃法は、温湿布のように水分を含んだ温熱で患部を温める方法です。より深く熱を伝え、血の流れを良くする効果を高めることができます。乾性温竃法は、湯たんぽのように乾いた熱で温める方法で、じんわりと温まり、ゆったりとした気分になる効果も期待できます。

冷竃法も同様に湿性と乾性があります。湿性冷竃法は、氷水に浸したタオルなどで患部を冷やす方法で、急性の炎症や腫れに効果的です。乾性冷竃法は、保冷剤などをタオルに包んで患部を冷やす方法で、冷やしすぎを防ぎながらじっくりと冷やすことができます。

このように、竃法には様々な方法があり、それぞれに異なる効果があります。ご自身の症状や目的に合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。熱すぎるものや冷たすぎるものを直接肌に当てないように注意し、必要に応じて医師や薬剤師に相談しましょう。

温竃法の種類と効果

温竃法とは、患部を温めることで血行を良くし、痛みやこわばりを和らげる方法です。大きく分けて、湿った熱を用いる湿性温竃法と、乾いた熱を用いる乾性温竃法の二種類があります。

湿性温竃法は、温湿布や温パップ、蒸気浴など、水分を含んだ熱を用いる方法です。水分を含むことで熱が体の奥深くまで伝わりやすく、血行促進効果がより高まります。そのため、筋肉の緊張やこわばりを和らげるのに効果的です。肩こりや腰痛、捻挫などで筋肉が硬くなっている場合に適しています。また、蒸気浴は、全身を温めることで発汗を促し、体内の老廃物を排出する効果も期待できます。ただし、やけどに注意が必要です。温湿布や温パップを使用する際は、低温やけどを防ぐために、長時間同じ場所に当て続けたり、熱すぎるものを使用したりしないように気をつけましょう。

一方、乾性温竃法は、湯たんぽや使い捨てカイロ、電気あんかなど、乾いた熱を用いる方法です。湿性温竃法に比べて刺激が少なく、穏やかな温かさで患部を温めることができます。じんわりとした温かさで体を温めるため、リラックス効果も期待でき、寝る前に使用することで安眠効果にも繋がります。慢性的な痛みや冷え性、疲労感の緩和に適しています。特に、冷え性の方は、寝る前に湯たんぽを足元に置くことで、朝まで体が温まり、冷えの改善に繋がります。また、電気あんかは温度調節がしやすいので、自分に合った温度で温めることができます。ただし、低温やけどには注意が必要です。長時間同じ場所に当て続けたり、高温で使用したりしないようにしましょう。

温竃法は、身体を温めることで血行が促進され、新陳代謝が活発になり、自然治癒力が高まる効果が期待できます。腰痛や肩こり、関節痛、筋肉痛、生理痛など、様々な痛みに効果があります。また、冷え性による不調の改善にも効果的です。ただし、急性炎症や高熱がある場合は、温めることで症状が悪化する可能性があるので、使用を控え、医師に相談しましょう。

| 分類 | 方法 | 効果 | 注意点 | 適応 |

|---|---|---|---|---|

| 温竃法 | 湿性温竃法 | 水分を含んだ熱で体の奥深くまで温め、血行促進効果が高い。筋肉の緊張やこわばりを和らげる。老廃物排出効果(蒸気浴)。 | やけどに注意。長時間同じ場所に当て続けたり、熱すぎるものを使用しない。 | 肩こり、腰痛、捻挫など筋肉が硬くなっている場合。 |

| 乾性温竃法 | 乾いた熱で穏やかに温め、リラックス効果、安眠効果も期待できる。 | 低温やけどに注意。長時間同じ場所に当て続けたり、高温で使用しない。 | 慢性的な痛み、冷え性、疲労感の緩和。 |

冷竃法の種類と効果

冷罨法は、温罨法と同じく、湿性と乾性の二種類に分けられます。それぞれ冷やす対象や症状、肌の状態に合わせて使い分けることで、より効果的に痛みや炎症を抑えることができます。

湿性冷罨法は、冷たい水や氷を含ませた布を用いる方法です。具体的には、冷湿布や冷パップなどが挙げられます。布に水分が含まれていることで、冷たさが長く持続するのが特徴です。そのため、炎症や腫れを抑える効果が高く、打撲や捻挫、虫刺されなど、急性の炎症に効果的です。患部に直接冷やすことで、熱を奪い、炎症の進行を緩やかにします。また、痛みを感じる神経の働きを抑える効果も期待できます。

一方、乾性冷罨法は、氷のうや保冷剤など、水分を含まない冷たいものを用いる方法です。湿性冷罨法に比べて冷却効果は穏やかですが、皮膚への刺激が少ないため、皮膚が弱い方や、お子さん、高齢の方にも安心して使用できます。また、冷湿布のように、患部が濡れて不快になることもありません。発熱や頭痛、歯痛などで体を冷やしたい時や、炎症が落ち着いた後の患部の冷却などに用いられます。

冷罨法は、炎症を抑え、痛みを和らげる効果があり、急性炎症や怪我の応急処置として用いられることが多いですが、慢性的な痛みの緩和にも効果を発揮します。しかし、冷え性の方や心臓、血管に疾患のある方は、使用前に医師に相談することが望ましいです。また、長時間冷やし続けると凍傷を起こす危険性があります。冷罨法を行う際には、冷やす部位や時間、冷やすものの温度に注意し、適切な方法で使用することで、より効果的に痛みを和らげ、早期の回復に繋げることができます。

| 種類 | 方法 | 特徴 | 効果 | 適用 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 湿性冷罨法 | 冷たい水や氷を含ませた布(冷湿布、冷パップなど) | 冷たさが持続する | 炎症や腫れを抑える効果が高い | 急性の炎症(打撲、捻挫、虫刺されなど) | |

| 乾性冷罨法 | 氷のう、保冷剤など | 冷却効果は穏やか 皮膚への刺激が少ない |

皮膚が弱い方、お子さん、高齢の方にも使用できる | 発熱、頭痛、歯痛など 炎症が落ち着いた後の患部の冷却 |

- 冷え性の方や心臓、血管に疾患のある方は、使用前に医師に相談

- 長時間冷やし続けると凍傷の危険性あり

- 冷やす部位、時間、冷やすものの温度に注意

竃法の注意点

竃法は、身体を温めたり冷やしたりすることで、様々な症状の緩和を目指す療法です。安全な方法ではありますが、正しく利用しなければ、思わぬ怪我につながることもありますので、いくつか注意点を覚えておきましょう。

まず、竃法には大きく分けて温める温竃法と冷やす冷竃法があり、それぞれ効果が異なるため、ご自身の状態に合った方法を選ぶことが大切です。温竃法は、慢性的な痛みや冷えの改善に効果が期待されますが、炎症を起こしている患部には向きません。逆に、冷竃法は急性炎症を抑える効果がありますが、冷えやすい体質の方にはあまりおすすめできません。温めたり冷やしたりすることで症状が悪化する可能性があるため、ご自身の体の状態をよく見極め、適切な方法を選択しましょう。

次に、温竃法と冷竃法どちらにも共通する注意点として、長時間同じ場所に当て続けると、低温火傷や凍傷の危険があります。温竃法の場合、心地よい温かさを感じても、長時間同じ場所に当て続けると、皮膚が赤くなったり、水ぶくれができたりするなどの低温火傷を起こす可能性があります。冷竃法の場合も同様に、長時間冷やし続けると、皮膚が凍ってしまい凍傷になる可能性があります。ですので、竃法を行う際は、時間を決めて、定期的に皮膚の状態を確認しながら行うようにしてください。少しでも異常を感じたら、すぐに使用を中止し、必要であれば医師の診察を受けてください。

さらに、妊娠中の方や、心臓病、糖尿病などの持病をお持ちの方は、竃法を使用する前に、必ず医師に相談するようにしてください。特に温竃法は血行を促進させる作用があるため、持病によっては状態を悪化させる可能性があります。妊娠中の方についても、お腹や腰を温めたり冷やしたりすることで、お腹の赤ちゃんに影響が出る可能性も考えられますので、安易に使用せず、まずは医師に相談することをおすすめします。

竃法は、正しく使えば効果的な療法ですが、誤った使い方をすると体に悪影響を及ぼす可能性もあります。安全に利用するためにも、正しい知識と使用方法を理解し、不明な点があれば医療機関に相談するようにしましょう。

| 種類 | 効果 | 注意点 | 対象 |

|---|---|---|---|

| 温竃法 | 慢性的な痛みや冷えの改善 |

|

|

| 冷竃法 | 急性炎症を抑える |

|

|

共通注意点:

|

|||

竃法の効果を高める方法

竃法は、温める、または冷やすことで、身体の不調を和らげる伝統的な方法です。その効果をさらに高めるためには、いくつかの大切な点に気を配る必要があります。まず、温竃法を行う際には、熱源を直接皮膚に当ててはいけません。熱いお湯を入れた湯たんぽや、温めた小豆袋などを用いる場合、必ず清潔なタオルや布で包み、皮膚への負担を軽くしましょう。温度にも注意が必要です。心地良いと感じる程度の温かさを保ち、熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。熱いと感じて我慢してしまうと、火傷の危険性があります。冷竃法の場合も同様に、氷や保冷剤は直接皮膚に当てずに、タオルなどで包んで使用しましょう。長時間冷やし続けると凍傷を起こす可能性がありますので、15分から20分程度を目安に冷やし、時間を守ることが重要です。特に冷え性の方は、冷やすことで血行が悪くなる場合があるので、より注意が必要です。

竃法の効果を高めるためには、適度な運動やストレッチを組み合わせるのも良いでしょう。軽い運動を行うことで血行が促進され、筋肉の緊張が和らぎ、痛みが軽減されることがあります。また、バランスの良い食事を心がけ、質の良い睡眠を十分にとることで、身体の自然治癒力が高まり、竃法の効果もより一層期待できます。毎日の生活の中で、これらの点に注意し、自分の身体の状態をよく観察しながら竃法を行うことで、より効果的に痛みを和らげ、健康な状態を保つことができるでしょう。

| 種類 | 注意点 | 時間 |

|---|---|---|

| 温竃法 | 熱源を直接皮膚に当てない 心地良いと感じる程度の温かさ 熱すぎると感じたらすぐに使用を中止 |

– |

| 冷竃法 | 氷や保冷剤は直接皮膚に当てない 15~20分程度 |

15~20分 |

効果を高めるためには

- 適度な運動やストレッチ

- バランスの良い食事

- 質の良い睡眠

- 自分の身体の状態をよく観察