見えない傷: 心理的虐待

介護を学びたい

先生、「心理的虐待」って、具体的にどんなことをしたらそうなるんですか?怒鳴ったりするのはわかるんですけど、無視するのもそうなるんですか?

介護の研究家

そうだね。怒鳴るのはもちろんだけど、無視するのも心理的虐待になる場合があるよ。相手に話しかけられても無視したり、必要な情報を与えなかったりすると、相手は不安になったり、孤独を感じたりするよね。それが精神的な苦痛につながるんだ。

介護を学びたい

なるほど。でも、忙しくてつい無視してしまうこともあると思うんですが…

介護の研究家

もちろん、いつも完璧に対応するのは難しいよね。でも、例えば「今はちょっと手が離せないから、後で話を聞こうね」など、一言声をかけるだけでも相手の気持ちは違うんじゃないかな?大切なのは、相手を尊重する気持ちを持つことだよ。

心理的虐待とは。

『こころの虐待』について。『介護』と『介助』の中で、おどすような言葉や乱暴な言葉、ばかにする言葉や態度で、相手に心の苦しみを感じさせることを『こころの虐待』といいます。大声でどなる、悪口を言う、相手の行動を制限するような言葉や態度、無視する、失敗したことをあざ笑う、持ち物を隠す、いやがらせをする、事実ではないことを言いふらして相手を傷つけるなどの行為がこれにあたります。手助けをする人は、自分がこのようなこころの虐待をしていることに気づいていない場合が多く、周りの人(医者や介護をする人など)が注意することが大切です。

心の傷

目には見えないけれど、体と同じように心も傷つくことがあります。それが、身体の傷とは違う、心の傷です。この心の傷を作り出すのが、心理的な虐待です。これは、言葉や態度、そして見て見ぬふりをすることなどを通して、人の心を深く傷つけ、自分自身を大切だと思う気持ちをなくさせ、心に大きな苦しみを与えることです。暴言や侮辱といった分かりやすいものだけでなく、おどかしつけるような言葉や、行動の自由を奪うような発言も含まれます。

たとえば、相手を無視したり、ばかにしたり、困らせるといった行為は、一つ一つを見ると小さなことに思えるかもしれません。しかし、これらは塵も積もれば山となるように、繰り返されると心に大きな傷跡を残すのです。まるで、目には見えない棘が心に刺さったままのように、常に痛みを感じ続けることになります。

心理的な虐待は、人の心を深く傷つけるだけでなく、その人の精神状態を不安定にさせます。落ち着いて過ごすことができなくなり、日常生活を送る上で様々な困難が生じるようになります。たとえば、十分な睡眠がとれなくなったり、食欲がなくなったり、外に出るのが怖くなったりするなど、心身の不調が現れることがあります。また、集中力が低下し、仕事や学業に支障が出ることもあります。

このような心の傷は、目に見えないだけに周囲から理解されにくいという問題もあります。しかし、体と同じように、心の傷も適切なケアが必要です。一人で抱え込まずに、信頼できる人に相談したり、専門家の助けを求めることが大切です。心の傷は、決して恥ずかしいことではありません。適切な対応をすることで、心の傷を癒し、再び穏やかな日々を取り戻すことができるのです。

| 心理的虐待とは | 具体的な例 | 影響 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 言葉や態度、見て見ぬふりをすることなどを通して、人の心を深く傷つけ、自分自身を大切だと思う気持ちをなくさせ、心に大きな苦しみを与えること。 | 暴言、侮辱、おどかしつけるような言葉、行動の自由を奪うような発言、無視、ばかにする、困らせる |

|

信頼できる人に相談する、専門家の助けを求める |

気付きにくい虐待

心の傷は、目に見えないだけに、気付きにくく、深刻な問題になりがちです。特に「心理的な虐待」は、加害者本人ですら、虐待をしているという自覚がない場合が多く、より複雑な問題となっています。親切心から出た言葉や行動、何気ない一言が、相手にとっては大きな心の負担となり、深い傷を負わせてしまうことがあるのです。

介護や介助の現場では、このような意図しない心の傷つけ合いが起こりやすい環境です。力の差がある関係だからこそ、援助する側は、より一層の配慮が必要です。例えば、高齢者や障がいのある方を「子ども扱い」するような言動は、たとえ親切心からであっても、相手の尊厳を傷つけ、自己肯定感を奪ってしまう可能性があります。「まだ若いんだから、もっと頑張れるでしょ」「そんなこともできないの?」といった言葉は、一見励ましているように聞こえますが、相手にとってはプレッシャーとなり、自信を失わせる原因にもなりかねません。また、本人のいないところで、身体的な特徴や能力について話すことも、大きな心の傷につながります。

このような心理的な虐待を防ぐためには、常日頃から自分の言動を振り返り、相手の気持ちを考えることが大切です。「もし自分が同じ立場だったら、どう感じるか?」を想像し、相手の立場に立って物事を考える習慣を身につけることが重要です。また、相手の話にしっかりと耳を傾け、表情や仕草などの些細な変化にも気を配ることで、言葉にならない心の叫びをキャッチできるかもしれません。定期的に他の職員と情報共有や意見交換を行い、客観的な視点を取り入れることも有効な手段です。何よりも大切なのは、相手を尊重する気持ち、そして「傷つけてはいけない」という強い意識を持つことです。一人ひとりの心に寄り添い、丁寧なコミュニケーションを心がけることで、信頼関係を築き、安心して過ごせる環境を作っていきましょう。

| 問題点 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 心理的虐待の発生 | 子ども扱いする言動(例:「まだ若いんだから、もっと頑張れるでしょ」「そんなこともできないの?」)、本人のいないところで身体的特徴や能力について話す | 自分の言動を振り返り、相手の気持ちを考える、相手の立場に立って物事を考える、相手の話に耳を傾け、表情や仕草に気を配る、他の職員と情報共有や意見交換を行う、相手を尊重する気持ちと「傷つけてはいけない」という意識を持つ |

早期発見の重要性

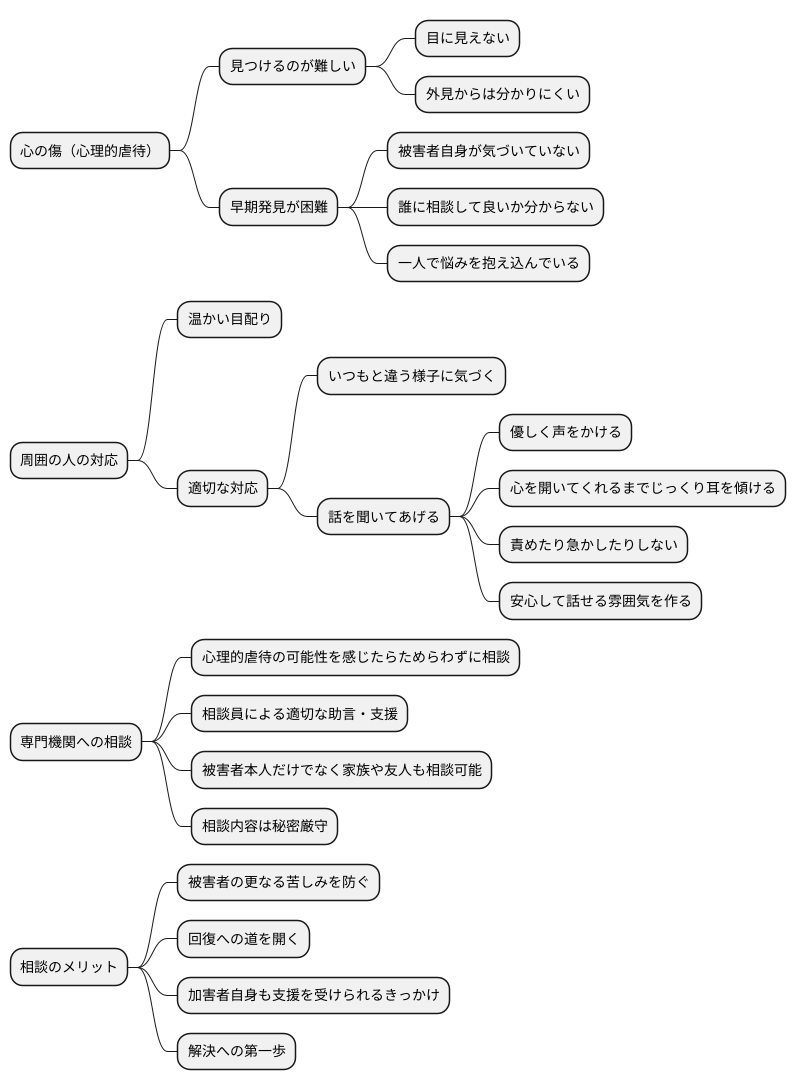

心の傷は、目に見えないだけに、見つけるのがとても難しいものです。特に、言葉や態度による精神的な苦しみを与える心理的な虐待は、外見からは分かりにくいため、早期発見が極めて困難です。「これは虐待なのかな?」と、被害を受けている本人が気づいていない場合や、たとえ気づいていたとしても、誰に相談すれば良いのか分からず、誰にも言えずに一人で悩みを抱え込んでいることも少なくありません。

このような状況を打破するためには、周囲の人たちの温かい目配りと適切な対応が欠かせません。家族や友人、同僚など、身近な人の様子がいつもと違うと感じたら、まずはしっかりと話を聞いてあげることが大切です。些細な変化も見逃さず、「最近、元気がないね。何かあった?」と優しく声をかけてみましょう。相手が心を開いてくれるまで、じっくりと耳を傾け、決して責めたり、急かしたりせずに、安心して話せる雰囲気を作ってあげることが重要です。

もし、心理的な虐待の可能性を感じたら、ためらわずに専門機関に相談することをお勧めします。専門機関には、豊富な知識と経験を持つ相談員がおり、適切な助言や支援を受けることができます。虐待を受けている本人だけでなく、心配している家族や友人なども相談可能です。相談内容は秘密厳守ですので、安心して利用することができます。

早期発見と適切な対応は、被害者の更なる苦しみを防ぎ、回復への道を切り開くだけでなく、虐待をしている加害者自身も適切な支援を受けるきっかけになり得ます。一人で悩まず、まずは相談してみることが、解決への第一歩となります。

周囲の役割

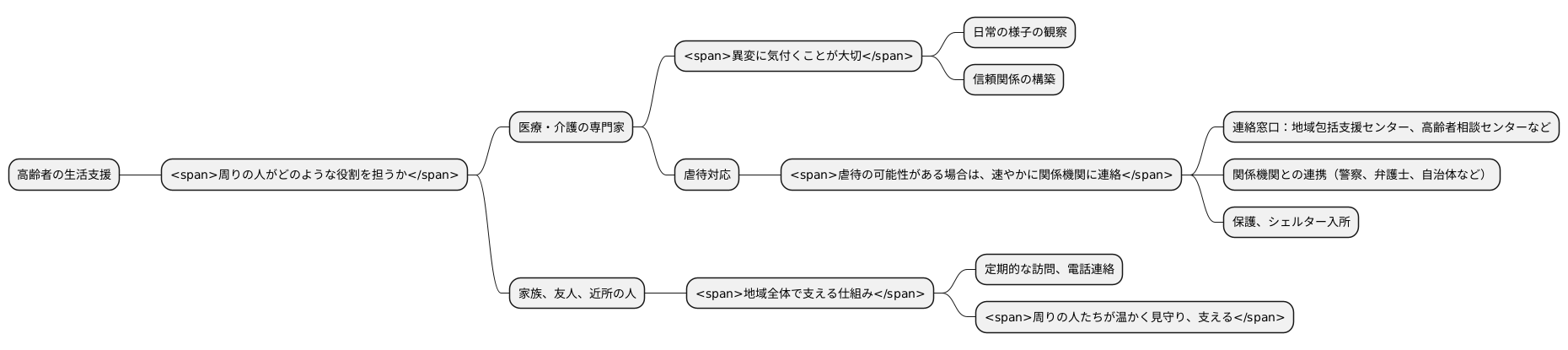

人が年を重ね、体が弱ってくると、どうしても周りの助けが必要になります。その助けには、食事や入浴といった身の回りの世話だけでなく、心の支えも含まれます。そして、周りの人がどのような役割を担うかは、高齢者の生活の質を大きく左右します。

医療や介護の現場で働く人たちは、常に高齢者の様子に気を配り、変化を見逃さないようにしなければなりません。例えば、いつもは明るい人が元気がなかったり、食欲が落ちていたり、小さな変化でも見過ごさず、異変に気付くことが大切です。高齢者と日頃からよく話し、信頼関係を築くことで、小さな変化にも気付きやすくなります。もし、虐待を受けていると感じたら、ためらわずに専門の相談窓口に連絡する必要があります。相談窓口には、地域包括支援センターや高齢者相談センターなどがあります。

また、虐待の可能性がある場合は、速やかに関係機関に連絡し、適切な対応を図る必要があります。警察や弁護士、自治体の担当部署などと連携し、必要な場合は保護やシェルターへの入所といった措置を検討します。高齢者を孤立させず、安心して生活できるよう、地域全体で支える仕組みを作ることが重要です。

周囲の家族や友人、近所の人たちも、高齢者の暮らしを見守り、困っていることはないか、声をかけることが大切です。定期的に訪問したり、電話で連絡を取り合ったりすることで、孤立を防ぎ、異変に気付く機会が増えます。高齢者が地域社会で安心して暮らせるよう、周りの人たちが温かく見守り、支えることが、高齢者の尊厳を守り、豊かな生活を送るために不可欠です。

相談窓口の活用

困ったときは、一人で抱え込まずに、誰かに相談することが大切です。特に、高齢者の方や障がいのある方が、心無い言葉や態度で傷つけられるといった、精神的な虐待を受けているときには、なおさらです。誰かに話すことで気持ちが楽になり、解決への道筋が見えてくることもあります。

ありがたいことに、さまざまな相談窓口が用意されています。お住まいの市区町村には、高齢者虐待や障がい者虐待についての相談窓口があります。どこに相談したら良いか分からない場合は、役所の福祉課や高齢者支援課、障がい福祉課などに問い合わせてみましょう。担当者が丁寧に教えてくれます。

また、全国どこからでも電話をかけられる相談窓口もあります。電話をかけるだけで、専門の相談員が話を聞いてくれます。相談内容は秘密なので、安心して悩みを打ち明けることができます。一人で抱え込まずに、まずは電話をかけてみることをお勧めします。

相談窓口では、話を聞いてもらうだけでなく、具体的な解決策の提案も受けられます。例えば、虐待をしている人への指導や、虐待を受けている人の保護、あるいは、施設への入所といった提案です。状況に応じて、最も適切な方法を一緒に考えてくれます。

相談窓口は、問題解決の第一歩です。勇気を出して相談することで、状況が好転する可能性があります。専門家の知恵と経験を借りて、より良い解決策を見つけることができるでしょう。相談は無料で行っているところがほとんどですので、まずは気軽に問い合わせてみてください。

| 相談窓口のメリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 気持ちが楽になる | 誰かに話すことで、心の負担を軽減できます。 |

| 解決への道筋が見えてくる | 相談することで、問題解決の糸口が見つかる可能性があります。 |

| 専門家のアドバイスを受けられる | 市区町村の窓口や電話相談などで、専門家の助言を得られます。 |

| 具体的な解決策の提案を受けられる | 虐待者への指導、被害者の保護、施設入所などの提案を受けられます。 |

| 秘密が守られる | 相談内容は守秘義務によって保護されます。 |

| 相談は無料 | 多くの相談窓口は無料で利用できます。 |

予防と啓発

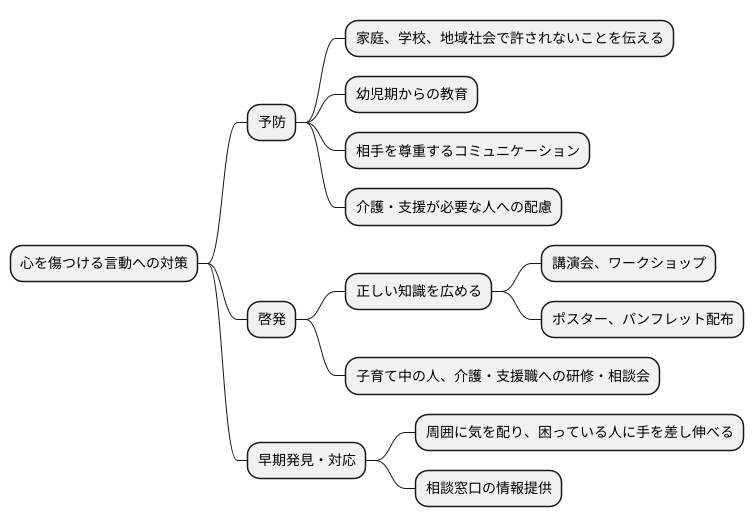

心を傷つける言動は、身体への暴力と同じくらい深刻な問題です。このような目に見えない虐待を防ぎ、誰もが安心して暮らせる社会を作るためには、私たち一人ひとりが問題意識を持ち、社会全体で「予防」と「啓発」に取り組むことが大切です。

まず、「予防」としてできることは、家庭や学校、地域社会など、様々な場所で、心を傷つける言動が決して許されないことを伝え続けることです。幼い頃から、相手の気持ちを思いやる教育をしっかりと行い、周りの人に優しく接することの大切さを教え込む必要があります。大人になってからも、職場や地域での研修会などを通して、相手を尊重するコミュニケーションの取り方を学び続けることが重要です。また、介護や支援が必要な人と接する際には、特に注意深く言葉を選び、相手の尊厳を守ることを常に意識しなければなりません。

次に、「啓発」として重要なのは、心を傷つける言動に関する正しい知識を、より多くの人に広めることです。例えば、地域で講演会やワークショップを開いたり、ポスターやパンフレットを配布したりすることで、多くの人がこの問題について考えるきっかけを作ることができます。特に、子育て中の人や、介護や支援の仕事に携わる人に向けては、専門家による研修や相談会などを開催し、具体的な対応方法を学ぶ機会を提供する必要があります。

心を傷つける言動を見過ごさず、早期に発見し、適切な対応をするためには、私たち一人ひとりが周囲に気を配り、困っている人がいたら手を差し伸べることが重要です。相談窓口の情報を積極的に広め、気軽に相談できる環境を作ることも必要です。誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、共に協力し、努力していきましょう。