肝硬変:知っておきたい基礎知識

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の違いがよくわからないのですが、教えていただけますか?あと、肝臓が硬くなる病気の『LC』って、介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

いい質問だね。「介護」は、食事や入浴、排泄など、日常生活全般における支援を指すんだ。一方「介助」は、特定の動作や行為を部分的に手伝うことを言うんだよ。たとえば、階段の上り下りを手伝ったり、服を着るのを手伝ったりする行為だね。LC、つまり肝硬変になると、病気が進むにつれて日常生活に支障が出てくる場合があるから、介護や介助が必要になることもあるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。「介護」は全体的に、「介助」は部分的ということですね。LCになると、具体的にどんな時に介護や介助が必要になるんですか?

介護の研究家

そうだね。LCが進行すると、体力が落ちて疲れやすくなったり、お腹に水が溜まったり、意識がぼんやりしたりすることがある。そうなると、一人で食事を作ったり、お風呂に入ったりすることが難しくなるから、介護が必要になるんだ。また、歩くのが困難な場合は、介助が必要になるね。

LCとは。

「介護」と「介助」の違いについて説明します。特に、肝臓が硬くなって小さくなる病気、つまり慢性肝炎が悪化した状態である肝硬変(かんこうへん)の患者さんへの対応を例に挙げながら説明します。

肝硬変とは

肝硬変は、慢性的な肝臓の炎症が続くことで、肝臓の細胞が壊され、線維と呼ばれる組織が固くなる病気です。この線維化によって、肝臓は次第に硬く小さくなり、本来の働きができなくなっていきます。肝臓は再生能力が高い臓器として知られていますが、長引く炎症や繰り返される損傷により、その再生能力が追いつかなくなってしまうことが原因です。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるように、初期の肝硬変では自覚症状がほとんどありません。そのため、病気が進行するまで気づかない場合が多く、定期的な健康診断や検査による早期発見が非常に重要です。肝硬変が進行すると、皮膚や目が黄色くなる黄疸、お腹に水が溜まる腹水、意識障害や精神錯乱などを引き起こす肝性脳症といった様々な症状が現れます。これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたし、生活の質を著しく低下させる可能性があります。

肝硬変の原因は様々です。ウイルスによる慢性肝炎や、過度の飲酒によるアルコール性肝障害、脂肪肝から進行する非アルコール性脂肪性肝炎(NAFLD)、自己免疫による攻撃で肝臓が炎症を起こす自己免疫性肝炎などがあげられます。一部の薬や遺伝性の病気によって引き起こされるケースもあるため、原因を特定し、適切な治療を行うことが大切です。肝硬変は放置すると、命に関わる深刻な状態になる可能性があります。早期発見・早期治療によって、病気の進行を遅らせ、合併症を防ぐことが重要です。日頃からバランスの良い食事、適度な運動、禁酒などを心がけ、肝臓への負担を軽減することが肝硬変の予防につながります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 慢性的な肝臓の炎症により、肝細胞が破壊され線維組織が固くなる病気。肝臓が硬く小さくなり、機能しなくなる。 |

| 原因 |

|

| 症状 |

|

| 早期発見 | 定期的な健康診断と検査が重要 |

| 治療 | 原因特定と適切な治療が必要 |

| 予防 | バランスの良い食事、適度な運動、禁酒など |

| 予後 | 放置すると深刻な状態になる可能性あり。早期発見・治療で進行を遅らせ、合併症を予防。 |

肝硬変の症状

肝硬変は、初期段階ではほとんど症状が現れないため、自覚しにくい病気です。健康診断などで思いがけず見つかることも少なくありません。しかし、病気が進行すると、様々な体の不調が現れ始めます。

初期症状として、疲れやすさやだるさを感じることがあります。これは、倦怠感と呼ばれる症状で、何もしていなくても疲れを感じたり、気力がわかない状態が続きます。また、食欲が落ちてくる、体重が減ってくるといった変化もみられます。

病気がさらに進むと、皮膚や白目が黄色くなる黄疸が現れることがあります。これは、ビリルビンという黄色い色素が体の中に溜まることで起こります。また、お腹に水が溜まり、膨らんでくる腹水という症状も現れます。お腹が張って苦しく感じることがあります。

肝硬変が重症化すると、肝性脳症という危険な状態になることがあります。肝臓の働きが弱まることで、アンモニアなどの有害物質が処理しきれなくなり、血液中に溜まったアンモニアが脳に悪影響を及ぼします。意識がぼんやりしたり、普段と違う行動をとるなどの症状が現れ、最悪の場合、意識を失ってしまうこともあります。

肝硬変の症状は実に様々で、病気の進み具合によっても大きく変化します。ご紹介した症状以外にも、様々な症状が現れる可能性があります。少しでも体の異変に気づいたら、自分で判断せずに、すぐに医師に相談することが大切です。早期発見、早期治療によって、病気の進行を遅らせることができる可能性があります。

| 病期 | 症状 |

|---|---|

| 初期 |

|

| 中期 |

|

| 重症化(肝性脳症) |

|

肝硬変の診断

肝硬変とは、慢性的な肝臓の炎症によって、肝臓が硬くなってしまう病気です。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期段階では自覚症状が現れにくいという特徴があります。そのため、肝硬変の診断には、様々な検査を組み合わせて行う必要があります。

まず、血液検査を行います。血液検査では、肝臓で作られるタンパク質や酵素の量などを調べ、肝機能の状態を評価します。具体的には、AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)やALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)といった酵素の数値の上昇は、肝細胞が損傷していることを示唆します。また、アルブミンやコリンエステラーゼといったタンパク質の量も、肝臓の機能を評価する上で重要な指標となります。

次に、画像検査を行います。代表的な画像検査には、超音波検査、CT検査、MRI検査などがあります。超音波検査は簡便で広く行われており、肝臓の大きさや形状、表面の凹凸などを確認することができます。CT検査やMRI検査では、より詳細な肝臓の状態を把握することができ、肝臓の硬さや腫瘍の有無なども評価できます。これらの画像検査によって、肝硬変の特徴的な所見である、肝臓の縮小や表面の凹凸、脾臓の腫大などを確認します。

最後に、肝生検を行います。肝生検は、肝臓組織の一部を採取し、顕微鏡で観察する検査です。肝生検は、肝硬変の確定診断に最も有効な検査であり、肝臓の線維化の程度や炎症の程度を正確に評価することができます。ただし、肝生検は侵襲的な検査であるため、他の検査結果を考慮した上で、医師の判断によって行われます。

これらの検査結果を総合的に判断し、肝硬変の有無や進行度合いを診断します。肝硬変は早期発見が重要です。慢性肝炎やアルコール多飲などの危険因子がある方は、定期的な検査を受けるようにしましょう。また、バランスの良い食事や適度な運動、十分な睡眠などの健康的な生活習慣を維持することも大切です。

| 検査の種類 | 検査内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 血液検査 | AST、ALT、アルブミン、コリンエステラーゼなどの測定 | 肝機能の状態評価、肝細胞の損傷の確認 |

| 画像検査(超音波、CT、MRI) | 肝臓の大きさ、形状、表面の凹凸、硬さ、腫瘍の有無などの確認 | 肝硬変の特徴的な所見(肝臓の縮小、表面の凹凸、脾臓の腫大など)の確認 |

| 肝生検 | 肝臓組織の一部を採取し、顕微鏡で観察 | 肝硬変の確定診断、線維化・炎症の程度の評価 |

肝硬変の治療

肝硬変は、肝臓の細胞が繰り返し傷つくことで線維化が進み、硬くなってしまう病気です。この線維化は元に戻ることが難しいため、肝硬変の治療は病気の進行を遅らせ、合併症を防ぐことを目標に行います。

まず、肝硬変の原因となっている病気を治療することが重要です。例えば、ウイルス性肝炎が原因ならば、抗ウイルス薬を用いてウイルスの増殖を抑えます。また、過度の飲酒による肝障害が原因であれば、断酒が必要です。お酒を飲み続けると肝臓への負担が大きくなり、病状を悪化させてしまうからです。

肝硬変が進むと、様々な合併症が現れる可能性があります。代表的な合併症の一つに腹水があります。これは、お腹に水が溜まってしまう症状で、利尿剤を用いて水分の排出を促します。また、肝性脳症も深刻な合併症です。肝臓の機能が低下することで、体内の有害物質が脳に影響を及ぼし、意識障害などを引き起こします。肝性脳症の治療には、腸内環境を整える薬などが使われます。

これらの治療に加えて、日常生活における注意点も大切です。バランスの取れた食事を心がけ、肝臓に負担をかけないようにしましょう。また、適度な運動も重要です。ただし、激しい運動は避け、医師と相談しながら行うようにしましょう。そして、禁酒・禁煙は必ず守ってください。

残念ながら、肝硬変は完全に治すことが難しい病気です。しかし、早期発見・早期治療によって進行を遅らせ、合併症を予防することは可能です。そのためにも、定期的に医療機関を受診し、医師の指示に従って治療を続けることが大切です。病状によっては、肝移植という選択肢もあります。医師とよく相談し、自分に合った治療法を見つけることが重要です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 治療の目標 | 病気の進行を遅らせ、合併症を防ぐ |

| 原因別治療 |

|

| 合併症と対応 |

|

| 日常生活の注意点 |

|

| その他 |

|

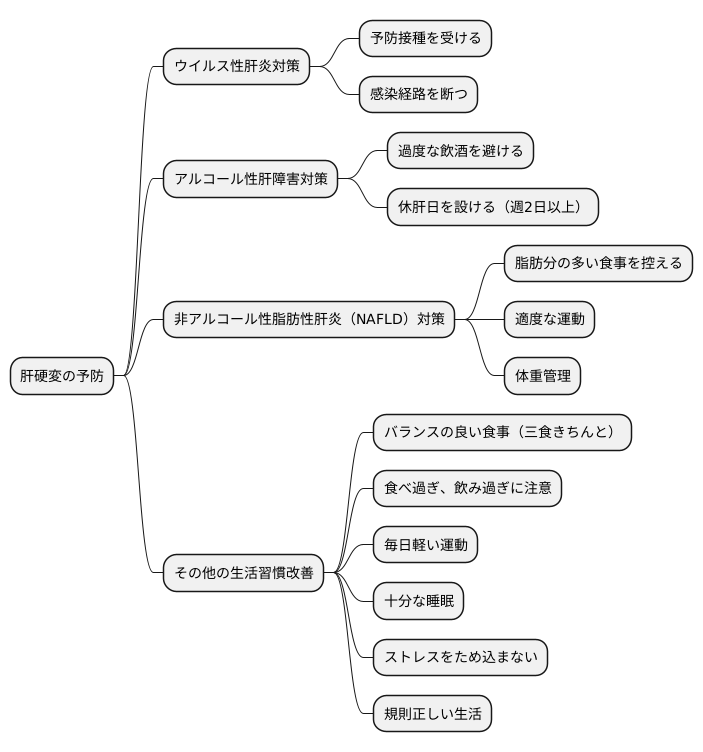

肝硬変の予防

肝硬変は、肝臓が線維化し、硬くなってしまう病気です。進行すると肝臓の働きが低下し、様々な症状が現れます。この恐ろしい病気を予防するためには、肝硬変を引き起こす原因となる病気を防ぐことが何よりも大切です。

まず、ウイルス性肝炎が原因となる肝硬変を防ぐには、ウイルス性肝炎の感染を防ぐ必要があります。具体的には、肝炎ウイルスに対する予防接種を受けること、そして血液や体液を介した感染経路を断つことが重要です。

次に、お酒の飲み過ぎが原因となるアルコール性肝障害から肝硬変を防ぐためには、過度な飲酒は絶対に避け、お酒を飲む量を控えめにする必要があります。お酒を飲まない日が週に2日以上あるのが理想的です。お酒以外にも、脂肪分の多い食事や運動不足が原因で起こる非アルコール性脂肪性肝炎(NAFLD)も肝硬変の原因となります。バランスの取れた食事を心がけ、肉や揚げ物などの脂肪分の多い食事は控えめにすることが重要です。また、適度な運動を毎日続けること、そして体重が増えすぎないように注意することも大切です。

肝硬変は、日々の生活習慣と深い関わりがある病気です。毎日の食生活を見直し、食べ過ぎや飲み過ぎに注意しましょう。栄養バランスの良い食事を三食きちんと摂ることは、健康な肝臓を保つために重要です。そして、体を動かす習慣を身につけ、毎日軽い運動をするように心がけましょう。歩く、階段を使うなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やすことも効果的です。また、睡眠不足や過度なストレスも肝臓に負担をかけますので、十分な睡眠を取り、ストレスをため込まないように工夫することも大切です。規則正しい生活を送り、心身ともに健康な状態を保つことで、肝硬変になる危険性を減らすことができます。