福祉サービス第三者評価:質の高い介護を目指して

介護を学びたい

先生、「福祉サービス第三者評価事業」って、介護と介助の質を良くするためのものですよね?でも、具体的にどんなことをするのかよく分かりません。

介護の研究家

そうだね、福祉サービスの質を上げるための仕組みだよ。簡単に言うと、介護や介助をしている事業所を、第三者機関が評価するんだ。評価項目は色々あるけど、例えば、食事や入浴の介助が丁寧か、利用者の話をきちんと聞いているか、清潔な環境が保たれているか、などだね。

介護を学びたい

なるほど。それで、評価した結果は公表されるんですよね?

介護の研究家

そうだよ。インターネットなどで誰でも見られるようになっている。だから、利用者はサービスを選ぶ時の参考にできるし、事業所側は評価結果をサービス向上のきっかけにできるんだ。より良いサービスを提供しようという気持ちになるよね。

福祉サービス第三者評価事業とは。

「介護」と「介助」について説明します。「福祉サービス第三者評価事業」とは、介護などの福祉サービスを提供している施設や事業所の実態を、第三者機関が客観的に評価するものです。評価はサービスの量や質に着目し、その結果はウェブサイトなどで公開されます。この事業の目的は、サービス提供者がより質の高いサービスを提供できるように促し、利用者にとってより良いサービスとなるように、福祉の心を大切にする意識を高めることです。この事業は東京都をはじめ、各都道府県などで実施されています。

第三者評価の目的

高齢化が進むにつれて、介護を必要とする人はますます増えています。それに伴い、質の高い介護サービスを受けられるかどうかは、利用者にとって大変重要な問題となっています。また、介護サービスの質を保ち、より良くしていくことは、社会全体にとっても大きな課題です。

そこで、第三者による福祉サービスの評価事業が重要な役割を果たしています。この事業では、介護サービスを含む様々な福祉サービスについて、公平な立場で評価を行い、その結果を広く知らせています。

第三者評価の主な目的は、サービスを提供する側の質を向上させることです。評価を受けることで、自分たちのサービスの長所や短所を客観的に把握し、改善点を明確にすることができます。その結果、サービスの質が向上し、利用者はより良いサービスを受けられるようになります。

さらに、第三者評価は、利用者が自分に合ったサービスを選ぶための助けにもなります。評価結果が公開されることで、利用者は様々な事業者のサービス内容や質を比較検討し、自分の状態や希望に合ったサービスを選ぶことができます。これは、利用者自身が中心となってサービスを選べる体制を作る上で、とても大切なことです。

第三者評価を通じて、誰もが安心して質の高い介護サービスを受けられる社会を目指しています。これは、高齢化社会において、誰もが安心して暮らせる社会を作るために、欠かせない取り組みです。

評価の仕組みと内容

介護サービスの質を高めるため、第三者による評価制度が設けられています。この評価は、都道府県などから指定を受けた第三者機関が実施します。対象となるのは、介護保険サービスを提供する事業所のほか、障害福祉サービスや児童福祉サービスを提供する事業所なども含まれます。

評価の実施にあたっては、多角的な視点からの情報収集が行われます。具体的には、事業所で働く職員への聞き取り調査や、関係書類の確認、そしてサービスを利用する方々へのアンケート調査などを通して、事業所の状況を詳しく把握します。

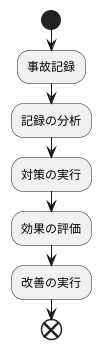

評価項目は多岐にわたり、サービスの提供体制が適切かどうか、職員の知識や技能、そして心構えが十分か、利用者一人ひとりに合わせた丁寧な対応が取られているか、衛生管理は適切か、事故を防ぐための安全管理は徹底されているかなど、様々な観点から審査されます。それぞれの項目には基準が設けられており、その基準を満たしているかどうかが厳格に評価されます。

評価結果は、点数や等級といった形で示されるだけでなく、改善が必要な点についても具体的に指摘されます。例えば、職員の研修体制の強化や、利用者とのコミュニケーション方法の見直し、設備の改善など、具体的な改善策が提示されます。これにより、事業所は自分たちの長所や短所を客観的に理解し、サービスの質の向上に向けた取り組みを効果的に進めることができます。この評価制度は、利用者にとってより質の高いサービス提供を実現するために、そして事業所が継続的に改善に取り組むための重要な役割を担っています。

公表される情報とその活用法

介護サービスを受けるにあたって、どの事業所を選べばよいか迷うことはよくあります。そんな時、大きな助けとなるのが、各都道府県などが公表している第三者評価の情報です。この評価は、第三者機関が公平な立場で行ったもので、事業所のサービス内容を多角的に評価しています。

公表されている情報は、事業所ごとの評価結果にととどまりません。事業所の概要、どのようなサービスを提供しているのか、費用はどのくらいかかるのかといった基本的な情報も掲載されています。たとえば、事業所の規模やスタッフの人数、提供しているサービスの種類、一日の流れ、利用料金の体系などが具体的に分かります。食事の内容やレクリエーション活動に関する情報も含まれている場合もあります。これらの情報を比較検討することで、自分の希望や状況に合った事業所を見つけることができます。たとえば、自宅に近い場所にあるか、特別な食事への対応が可能か、費用は予算内かといった点を比較することができます。

事業所側にとっても、評価結果はサービスの質向上を促す貴重な資料となります。良い評価を得ることで、サービスの質の高さを利用者に示し、信頼を獲得できます。また、評価結果を分析することで、改善すべき点や強化すべき点を把握し、より質の高いサービス提供につなげることができます。

行政機関もまた、この評価結果を地域全体の介護サービスの質向上に役立てています。評価結果に基づき、事業所への指導や助言を行い、質の向上を支援しています。また、地域全体のサービスの現状を把握し、必要な施策を検討するための資料としても活用されています。このように、第三者評価の情報は、介護サービスを受ける人、提供する人、そして行政の三者にとって、有益な情報源となっています。

| 立場 | メリット | 具体的な情報 |

|---|---|---|

| 介護サービスを受ける人 | 希望や状況に合った事業所を見つけることができる | 事業所の概要、サービス内容、費用、規模、スタッフの人数、サービスの種類、一日の流れ、利用料金、食事内容、レクリエーション活動など |

| 事業所側 | サービスの質向上、利用者への信頼獲得 | 改善点、強化点 |

| 行政機関 | 地域全体の介護サービスの質向上 | 地域全体のサービスの現状 |

第三者評価のメリット

第三者による評価を受けることは、サービスを使う人、サービスを提供する事業者、そして社会全体にとって、様々な良い点があります。

まず、サービスを使う人にとっては、第三者による評価は、サービスの良し悪しを客観的に判断する材料になります。公平な立場の専門家が評価を行うことで、宣伝文句や口コミだけに頼らず、信頼できる情報を得ることができるからです。これは、自分に合った質の高いサービスを安心して選ぶ上で、大きな助けとなります。どの事業所が良いのか分からず不安を抱えている人にとって、客観的な評価は心強い味方となるでしょう。

次に、サービスを提供する事業者にとっては、第三者からの評価は、自分たちの strengths and weaknesses を知るための良い機会となります。自分たちでは気づきにくい弱点や、逆に強みとして伸ばすべき点を、専門家の視点から指摘してもらうことで、サービスの質をさらに高めることができます。また、評価結果が良い場合、それを公表することで、利用者からの信頼感を高めることにもつながります。信頼はサービスの利用者獲得に繋がり、事業所の発展に貢献します。

そして社会全体にとっても、第三者評価は大きな意味を持ちます。多くの事業所が第三者評価を受けることで、介護サービス全体の質が向上し、より良い福祉社会の実現につながるからです。質の高いサービスが提供されるようになれば、高齢者が安心して暮らせる社会づくりを推進することに繋がります。また、介護を必要とする人が安心してサービスを利用できる環境が整えば、介護をする家族の負担軽減にも貢献するでしょう。このように、第三者評価は、利用者、事業者、そして社会全体にとって、より良い未来を作るための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 対象 | メリット | 詳細 |

|---|---|---|

| サービスを使う人 | サービスの良し悪しを客観的に判断できる | 公平な立場の専門家が評価を行うことで、宣伝文句や口コミだけに頼らず、信頼できる情報を得ることができる。自分に合った質の高いサービスを安心して選ぶ上で、大きな助けとなる。 |

| サービスを提供する事業者 | 自分たちの強みと弱みを知り、サービスの質を向上できる。利用者からの信頼感を高めることができる。 | 自分たちでは気づきにくい弱点や、逆に強みとして伸ばすべき点を専門家の視点から指摘してもらうことで、サービスの質をさらに高めることができる。良い評価結果は、利用者からの信頼感向上に繋がる。 |

| 社会全体 | 介護サービス全体の質の向上、より良い福祉社会の実現 | 多くの事業所が第三者評価を受けることで、介護サービス全体の質が向上し、高齢者が安心して暮らせる社会づくりを推進する。介護をする家族の負担軽減にも貢献する。 |

今後の展望と課題

第三者による評価事業は、これからますます発展していくことが望まれています。そして、より良いものにしていくためには、いくつかの大切な点に注意を払う必要があります。まず、評価する項目をもっと充実させたり、評価のやり方をより良くしていくなど、常に改善していくことが大切です。今のままにとどまらず、時代に合わせて変化していく必要があります。

また、評価した結果をどのように役立てていくかも、もっとよく考える必要があります。例えば、評価の結果を介護報酬に反映させるといった仕組みを作れば、サービスを提供する事業者はもっと質の高いサービスを提供しようと努力するはずです。良い評価を受けた事業者は報われ、そうでない事業者は改善に取り組む、という良い循環が生まれるでしょう。

それと同時に、評価を受ける側の負担を軽くすることも大切です。評価を受けるためにたくさんの時間や手間がかかってしまうと、本来のサービス提供に支障が出てしまうかもしれません。評価を受ける事業者にとって負担の少ない方法を考えなければなりません。

さらに、評価の公平さや透明性をきちんと確保することも重要な課題です。誰もが納得できる、公正な評価でなければ、その結果に意味がなくなってしまいます。評価の基準や方法を明確にし、誰でも理解できるようにしておく必要があります。

これらの課題を一つひとつ解決しながら、第三者評価事業をより効果的に進めていくことで、利用する人が安心して質の高い介護サービスを受けられる社会を作っていくことが、私たちの目標です。誰もが安心して暮らせる社会の実現のため、これからも努力を続けていく必要があります。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 評価項目・方法の改善 | 評価項目を充実させ、評価方法を改善し、時代に合わせた変化が必要。 |

| 評価結果の活用 | 評価結果を介護報酬に反映させる等、評価結果をサービスの質向上に繋げる仕組みづくり。 |

| 評価を受ける側の負担軽減 | 評価のための時間や手間を減らし、サービス提供への支障をなくす。 |

| 評価の公平性・透明性の確保 | 誰もが納得できる公正な評価基準・方法を明確化し、誰でも理解できるようにする。 |

| 最終目標 | 利用者が安心して質の高い介護サービスを受けられる社会の実現。 |

より良い介護サービスを目指して

高齢化が進む中で、誰もが安心して質の高い介護サービスを受けられる社会を作ることは、私たちにとって非常に大切なことです。「より良い介護サービスを目指して」私たちは、利用者、事業者、そして行政機関が一体となり、より良い介護サービスの提供体制を築き上げていかなければなりません。そのための重要な取り組みの一つが、福祉サービス第三者評価事業です。

この事業は、第三者機関による公平な評価を通じて、介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。利用者の立場からすれば、サービスの質を客観的に判断する材料となり、事業者にとっては、サービスの改善点を明らかにし、より良いサービスを提供するための指針となります。また、行政機関にとっては、地域における介護サービスの現状を把握し、今後の施策に役立てることができます。

第三者評価事業を積極的に活用していくことで、利用者は自分に合った質の高いサービスを選びやすくなり、事業者はサービスの質の向上への意識を高めることができます。そして、行政機関は地域の実情に合った効果的な施策を展開することが可能になります。

高齢化社会の進展に伴い、介護サービスへのニーズはますます高まっていくことが予想されます。だからこそ、継続的な質の向上が不可欠です。福祉サービス第三者評価事業は、そのための重要な役割を担っています。この事業をより一層推進し、誰もが安心して暮らせる社会を築いていくことが、私たちの使命です。共に協力し、より良い介護サービスの実現を目指して、一歩ずつ前進していきましょう。

| 主体 | 福祉サービス第三者評価事業のメリット |

|---|---|

| 利用者 | サービスの質を客観的に判断する材料となる。自分に合った質の高いサービスを選びやすくなる。 |

| 事業者 | サービスの改善点を明らかにし、より良いサービスを提供するための指針となる。サービスの質の向上への意識を高めることができる。 |

| 行政機関 | 地域における介護サービスの現状を把握し、今後の施策に役立てることができる。地域の実情に合った効果的な施策を展開することが可能になる。 |