ノーマライゼーション:共に生きる社会を目指して

介護を学びたい

先生、「ノーマライゼーション」ってよく聞くんですけど、介護と介助でどう関係するんですか?

介護の研究家

良い質問だね。ノーマライゼーションは、障害のあるなしに関わらず、誰もが普通に暮らせる社会を目指す考え方だよ。介護や介助は、その実現のために必要な手段の一つと言えるね。

介護を学びたい

なるほど。具体的にはどういうことですか?

介護の研究家

例えば、車椅子の人も階段のある建物に入れなかったら、社会参加の機会が制限されてしまうよね。そこで、スロープを設置するなどのバリアフリー化を進めることで、誰もが同じように建物に入れるようになる。これがノーマライゼーションの考え方だよ。介護や介助も、必要とする人が社会生活を送る上で、ノーマライゼーションを実現するためのサポートになるんだ。

ノーマライゼーションとは。

『当たり前の暮らしができるようにすること』という考え方について説明します。この考え方は、『みんなと同じように暮らせるように、おかしな目で見るのではなく、困っている人を支えよう』というものです。1960年にできた、頭の働き方がゆっくりな人のための法律で使われ始めたのがきっかけで、世界中に広まりました。例えば、誰でも使いやすいように工夫された建物や道具、そして、困っている人も働きやすいようにする法律などが、この考え方に基づいています。

ノーマライゼーションとは

誰もが当たり前に暮らせる社会を作る、これがノーマライゼーションの目指すところです。この考え方は、障害のある人もない人も、同じように社会に参加し、地域の中で共に暮らすことを大切にしています。障害のある人を特別な存在として区別するのではなく、一人ひとりの違いを認め合い、尊重し合う社会を目指しているのです。

このノーマライゼーションという考え方は、1960年代に北欧で誕生し、世界中に広まりました。日本では、1960年に施行された知的障害者福祉法で初めてこの言葉が使われ、その後、様々な法律や制度に取り入れられてきました。ノーマライゼーションは、単に障害のある人の生活を支えるだけでなく、社会全体のあり方を変える必要があるという、大切な理念に基づいています。

障害のある人が暮らしにくいのは、個人の問題ではなく、社会の仕組みに問題があると考えます。例えば、段差が多く車いすでの移動が難しい、情報が音声や点字で提供されていないなど、社会の環境が障害のある人の社会参加を妨げているのです。これらの社会環境を改善していくことが、ノーマライゼーションではとても重要になります。

具体的には、公共交通機関のバリアフリー化や、情報提供の手段を多様化するなど、様々な取り組みが必要です。また、障害のある人に対する偏見や差別をなくすための啓発活動も大切です。ノーマライゼーションは、障害のある人だけでなく、高齢者や子ども、外国人など、誰もが暮らしやすい社会を作るための考え方であり、私たち一人ひとりがこの考え方を理解し、行動していくことが重要です。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| ノーマライゼーションの目的 | 誰もが当たり前に暮らせる社会を作る。障害のある人もない人も、同じように社会に参加し、地域の中で共に暮らす。一人ひとりの違いを認め合い、尊重し合う社会を作る。 |

| ノーマライゼーションの考え方 | 障害のある人が暮らしにくいのは、個人の問題ではなく、社会の仕組みに問題がある。社会環境を改善していくことが重要。 |

| ノーマライゼーションの具体的な取り組み | 公共交通機関のバリアフリー化、情報提供の手段を多様化、障害のある人に対する偏見や差別をなくすための啓発活動など。 |

| ノーマライゼーションの対象 | 障害のある人だけでなく、高齢者や子ども、外国人など、誰もが暮らしやすい社会を作る。 |

| 私たち一人ひとりの役割 | ノーマライゼーションの考え方を理解し、行動していくことが重要。 |

ノーマライゼーションの具体例

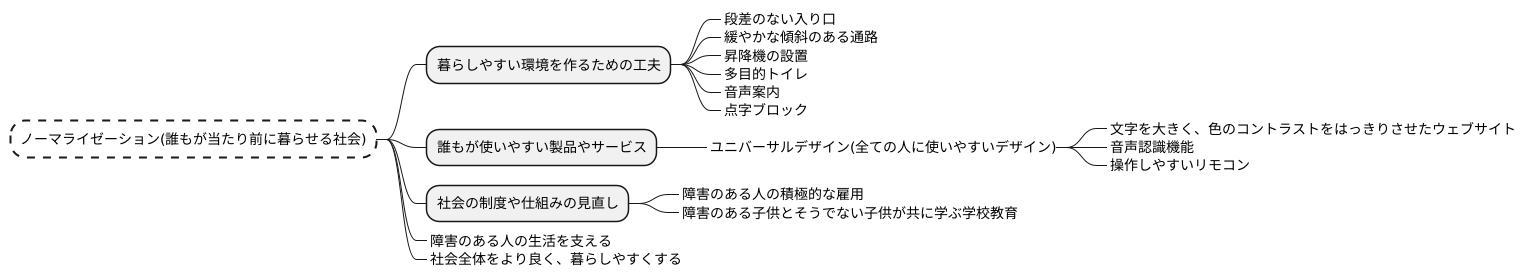

誰もが当たり前に暮らせる社会を作るという考え方が、ノーマライゼーションです。これは、特別な支援を必要とする人々が、他の人々と同じように生活し、社会に参加できる環境を作ることを目指しています。具体的には様々な取り組みがあり、暮らしやすい環境を作るための工夫もその一つです。例えば、建物の入り口には段差をなくし、緩やかな傾斜のある通路や、階段の代わりに昇降機を設置することで、車椅子を使う人や足腰の弱い人もスムーズに出入りできるようになります。また、公共の場所には、多目的トイレや音声案内、点字ブロックなどを設置することで、様々な人が利用しやすい環境が整えられます。

誰もが使いやすい製品やサービスを作ることも重要です。例えば、ウェブサイトを作る際には、文字を大きく、色のコントラストをはっきりさせることで、目の見えにくい人にも見やすくなります。このような工夫は、高齢者や、日本語が得意でない人にも役立ちます。他にも、音声認識機能や操作しやすいリモコンなども、身体の不自由な人や高齢者に優しい設計と言えます。このような全ての人に使いやすいデザインは、ユニバーサルデザインと呼ばれています。

また、社会の制度や仕組みも、ノーマライゼーションの考え方に基づいて見直す必要があります。例えば、企業が障害のある人を積極的に雇用する、学校で障害のある子供とそうでない子供が一緒に学ぶ、といった取り組みもノーマライゼーションの一つです。このような取り組みを通して、障害のある人が社会で活躍する機会が増え、地域社会の一員として認められ、共に生きる社会の実現に繋がります。ノーマライゼーションは、障害のある人の生活を支えるだけでなく、社会全体をより良く、暮らしやすくするための大切な考え方です。

私たちができること

誰もが当たり前に暮らせる社会、誰もが自分らしく生きられる社会。それを目指す考え方がノーマライゼーションです。このノーマライゼーションは、国や地方公共団体といった大きな組織だけが取り組むものではありません。私たち一人ひとりの意識と行動によって、実現に近づけることができるのです。

日常生活の中で、困っているように見える人がいたら、まずは声をかけてみましょう。「何かお手伝いできることはありますか?」と声をかけるだけで、相手は安心感を得られるかもしれません。たとえ断られたとしても、その行動自体が温かい社会を作る一歩となります。もし、具体的に手助けが必要な状況であれば、ためらわずに支援の手を差し伸べることが大切です。荷物が多くて大変そうであれば、一緒に持ってあげる。道が分からなくて困っているようであれば、行き方を教えてあげる。困っている人がいたら、できる範囲で手を貸す。こうした小さな親切の積み重ねが、大きな変化を生み出す力となります。

また、私たちが日々利用する施設やサービスを選ぶ際にも、ノーマライゼーションを意識することができます。例えば、段差がなく、車いすでも楽に入れるお店を選ぶ。音声案内や字幕付きの映画館を選ぶ。点字ブロックが整備された駅を利用する。このように、アクセシビリティの高い施設やサービスを選ぶことで、障害のある人が暮らしやすい社会の実現を後押しすることにつながります。自分だけでなく、周りの人、特に移動に苦労している人や見えにくい、聞こえにくいといった感覚に困難がある人にとって利用しやすい場所やサービスを選ぶように心がけましょう。

さらに、ノーマライゼーションを進めるためには、障害のある人に対する誤解や偏見をなくすことが不可欠です。そのためには、正しい知識を学び、理解を深める努力が重要です。本やインターネットで情報を集めたり、講演会やイベントに参加したりするなど、様々な方法で学ぶことができます。障害のある人の気持ちを理解しようと努め、共に生きる社会の実現に向けて、私たち一人ひとりができることから始めていきましょう。そうすることで、誰もが暮らしやすい、より良い社会を築いていくことができるはずです。

| 場面 | 具体的な行動 | 目的 |

|---|---|---|

| 日常生活 | 困っている人を見かけたら、声をかける。荷物を持ってあげる、道案内をするなど、できる範囲で手助けをする。 | 温かい社会を作る。困っている人を助ける。 |

| 施設やサービスの利用 | 段差のない店、音声案内付き映画館、点字ブロックのある駅など、アクセシビリティの高い施設やサービスを選ぶ。 | 障害のある人が暮らしやすい社会を作る。 |

| 学習 | 本、インターネット、講演会、イベントなどで、障害のある人について学ぶ。 | 障害のある人への誤解や偏見をなくし、理解を深める。 |

目指すべき社会の姿

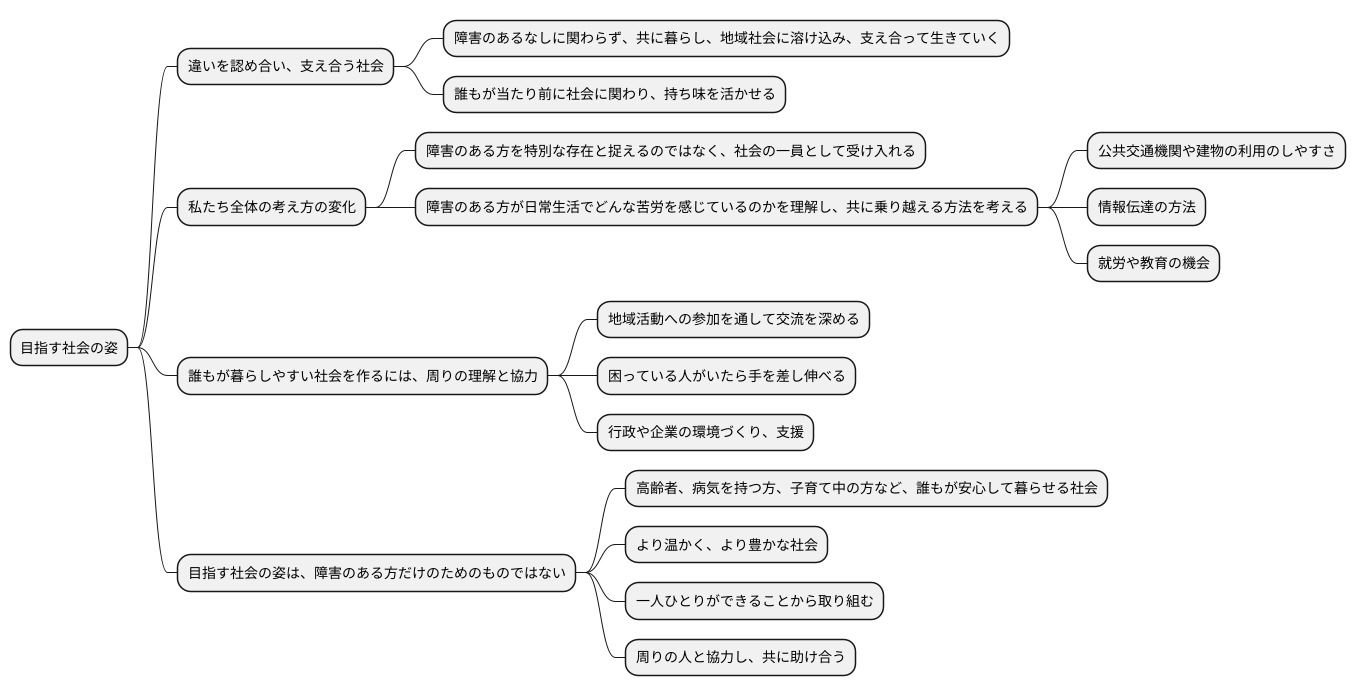

目指す社会の姿は、違いを認め合い、支え合う社会です。障害のあるなしに関わらず、誰もが共に暮らし、地域社会に溶け込み、支え合って生きていく社会です。これは、特別な支援や配慮が必要な方を区別するのではなく、誰もが当たり前に社会に関わり、持ち味を活かせる社会を作ることを意味します。

このような社会を作るには、私たち全体の考え方の変化が必要です。障害のある方を特別な存在と捉えるのではなく、社会の一員として当然のこととして受け入れることが重要です。そのためには、障害のある方が日常生活でどんな苦労を感じているのかを理解し、共に乗り越える方法を考えることが大切です。具体的には、公共交通機関や建物の利用のしやすさ、情報伝達の方法、就労や教育の機会など、様々な面で配慮が必要です。

誰もが暮らしやすい社会を作るには、周りの理解と協力が欠かせません。例えば、地域活動への参加を通して交流を深めたり、困っている人がいたら手を差し伸べたりするなど、日常の小さな行動が大きな変化に繋がります。また、行政や企業も、障害のある方が働きやすい環境づくりや、地域社会での活動支援に力を入れる必要があります。

目指す社会の姿は、障害のある方だけのためのものではありません。高齢者や病気を持つ方、子育て中の方など、誰もが安心して暮らせる、より温かく、より豊かな社会を作るための考え方です。その実現のためには、私たち一人ひとりができることから取り組んでいく必要があります。周りの人と協力し、共に助け合うことで、より良い社会を築いていくことができると信じています。

まとめ

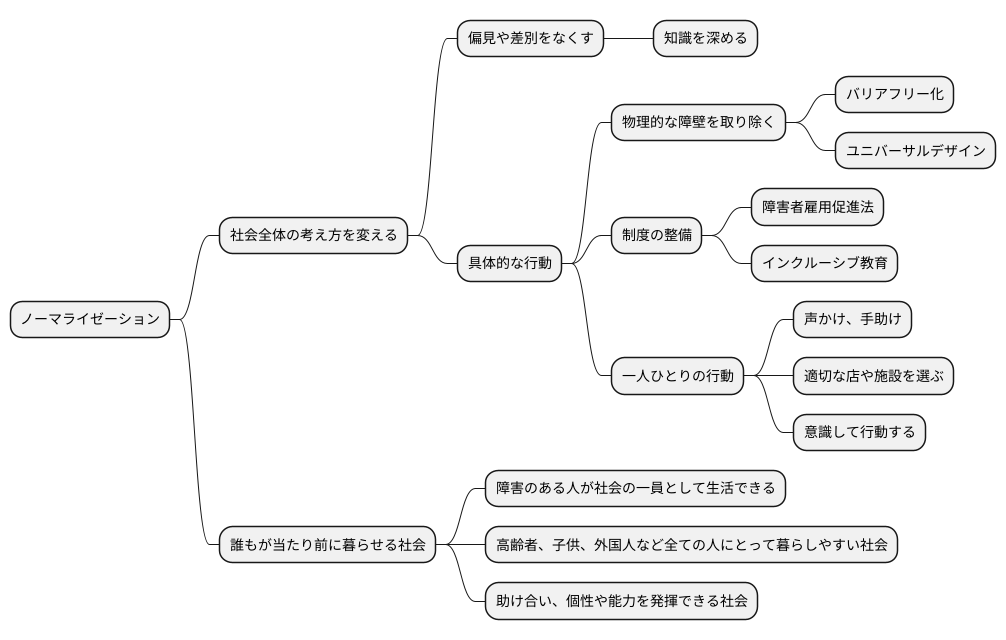

誰もが当たり前に暮らせる社会、それがノーマライゼーションの目指すところです。これは障害のある人が特別な存在ではなく、社会の一員として当たり前に生活できることを意味します。実現のためには、社会全体の考え方を変える必要があるとともに、具体的な行動も欠かせません。

まず、物理的な障壁を取り除くことが重要です。建物や道路、交通機関などを誰もが利用しやすいように整備するバリアフリー化は、障害のある人の外出や社会参加を促進します。さらに、はじめから全ての人が使いやすいように設計するユニバーサルデザインも大切です。例えば、多機能トイレや音声案内などは、障害のある人だけでなく、高齢者や子供連れの人にも役立ちます。

制度の整備も必要です。障害者雇用促進法は、企業が障害のある人を雇用しやすい環境を作ることを後押しし、経済的な自立を支援します。また、インクルーシブ教育は、障害のある子供とそうでない子供が共に学ぶことで、相互理解を深め、共に成長できる教育環境を作ります。

もちろん、一人ひとりの行動も大切です。日常生活の中で、困っている人がいたら声をかける、手助けをすることは自然な行為です。障害のある人が利用しやすい店や施設を選ぶことも、ノーマライゼーションを支える行動です。小さなことでも、意識して行動することで社会は変わります。

障害のある人への偏見や差別をなくすことも重要です。正しく理解するために、本を読んだり、講演会に参加するなどして知識を深める努力をしましょう。ノーマライゼーションは、障害のある人だけでなく、高齢者や子供、外国人など、全ての人にとって暮らしやすい社会を作るための理念です。助け合い、誰もが持っている個性や能力を発揮できる社会を築くために、私たち一人ひとりができることを考え、行動することが大切です。