不整脈について理解を深めよう

介護を学びたい

先生、「不整脈」って、脈が速くなったり遅くなったりするんですよね?介護と介助で何か関係あるんですか?

介護の研究家

そうだね、脈が速くなったり遅くなったりするのが不整脈だ。介護や介助においては、利用者さんの脈拍や状態を観察することがとても大切になる。脈が普段と違うと感じたら、不整脈の可能性もあるから注意深く観察する必要があるんだよ。

介護を学びたい

なるほど。もし不整脈かなと思ったら、どうすればいいんですか?

介護の研究家

落ち着いて、脈拍を数えたり、普段と変わった様子がないかを確認しよう。そして、すぐに周りの人に知らせたり、必要に応じて医師や看護師に連絡することが大切だよ。落ち着いて行動することが重要だね。

不整脈とは。

「介護」と「介助」について説明します。ここでは、脈拍のリズムが乱れる「不整脈」を取り上げます。不整脈とは、心臓の鼓動のリズムが、いつもより速くなったり遅くなったりする状態のことです。

不整脈とは

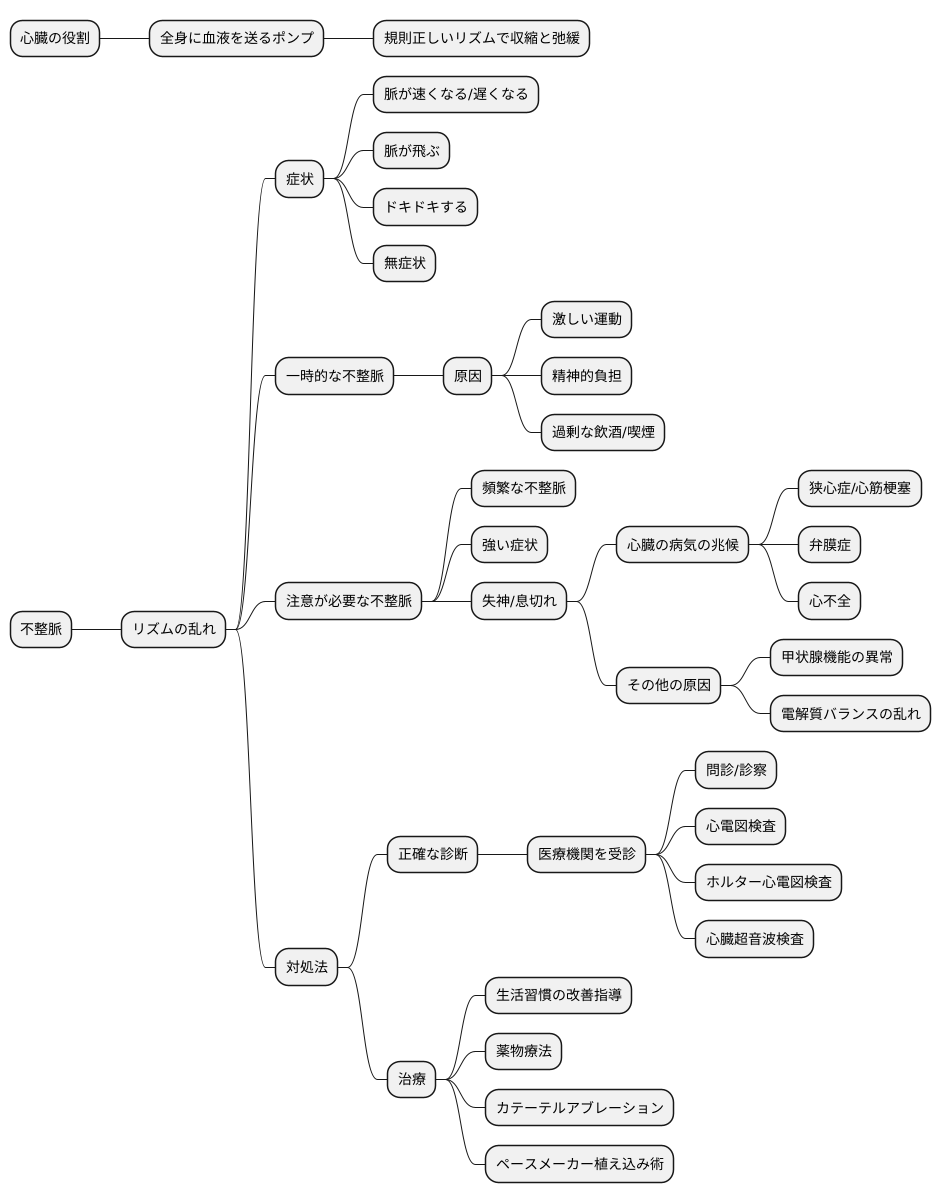

心臓は、全身に血液を送るポンプとしての役割を担っています。通常、規則正しいリズムで収縮と弛緩を繰り返すことで、この重要な役割を果たしています。このリズムが乱れる状態が、不整脈と呼ばれています。

不整脈は、脈が速くなる、遅くなる、脈が飛ぶ、ドキドキする、といった自覚症状を伴うこともありますが、全く症状がない場合もあります。健康な方でも、激しい運動の後や強い精神的な負担を感じた時、あるいは過剰な飲酒や喫煙などによって、一時的に不整脈が起こることがあります。こうした一時的な不整脈は、多くの場合、特に心配する必要はありません。

しかし、頻繁に不整脈が起こる場合や、症状が強い場合、あるいは失神や息切れなどを伴う場合は、注意が必要です。これらの症状は、心臓の病気の兆候である可能性があります。例えば、狭心症や心筋梗塞、弁膜症、心不全といった病気は、不整脈を伴うことがあります。また、甲状腺機能の異常や電解質のバランスの乱れなども、不整脈の原因となることがあります。

不整脈は、その種類や原因、症状の程度によって、適切な対処法が異なります。そのため、不整脈が疑われる場合は、医療機関を受診し、正確な診断を受けることが重要です。医師は、問診や診察、心電図検査、ホルター心電図検査、心臓超音波検査などを行い、不整脈の種類や原因を特定します。そして、その結果に基づいて、適切な治療方針を決定します。治療には、生活習慣の改善指導、薬物療法、カテーテルアブレーション、ペースメーカー植え込み術など、様々な方法があります。

不整脈の種類

心臓は規則正しく拍動することで、全身に血液を送っています。しかし、様々な原因でこのリズムが乱れることがあります。これが不整脈です。不整脈には種類があり、それぞれ症状や原因、治療法が異なります。大きく分けて、脈が速くなる、遅くなる、飛ぶ、の3つの種類があります。

まず、脈が異常に速くなるタイプの不整脈を頻脈といいます。頻脈には、心房細動、心房粗動、発作性上室性頻拍など様々な種類があります。中でも、心房細動は特に注意が必要です。心房細動は、心臓の上にある心房が細かく震えるように不規則に収縮する不整脈です。このため、血液が心臓の中に滞りやすくなり、血栓と呼ばれる血の塊ができやすくなります。この血栓が脳に運ばれると脳梗塞を引き起こす危険性があるため、適切な治療が必要です。抗凝固薬という血液を固まりにくくする薬や、カテーテルアブレーションという手術を行うこともあります。

次に、脈が異常に遅くなるタイプの不整脈を徐脈といいます。徐脈には、洞不全症候群、房室ブロックなどがあります。洞不全症候群は、心臓の拍動のリズムを作る洞房結節の機能が低下する病気です。脈が遅くなり、めまいや失神などの症状が現れることがあります。日常生活に支障が出る場合は、ペースメーカーという小さな機械を体内に埋め込み、心臓の拍動を助ける治療が必要になります。

最後に、脈が飛ぶように感じるタイプの不整脈を期外収縮といいます。期外収縮は、健康な人にも起こることがあり、ほとんどの場合、心配する必要はありません。しかし、期外収縮が頻繁に起こる場合や、動悸や息切れなどの症状を伴う場合は、他の心臓病の兆候である可能性もあるため、医師の診察を受けることが大切です。

不整脈は自覚症状がない場合もありますが、動悸、息切れ、めまい、失神などの症状が現れることもあります。気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けるようにしましょう。

| 種類 | 症状 | 原因 | 治療法 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|

| 頻脈 (脈が速い) | 動悸、息切れ、めまい、失神など | 様々 | 抗凝固薬、カテーテルアブレーションなど | 心房細動 |

| 心房粗動、発作性上室性頻拍など | ||||

| 徐脈 (脈が遅い) | めまい、失神など | 洞房結節の機能低下など | ペースメーカーなど | 洞不全症候群、房室ブロックなど |

| 期外収縮 (脈が飛ぶ) | 動悸、息切れなど (多くの場合無症状) | 様々 (健康な人にも起こる) | 多くの場合治療不要、症状が強い場合は他の心臓病の兆候の可能性もあるため医師の診察が必要 | – |

不整脈の症状

不整脈とは、心臓の鼓動のリズムが乱れる状態を指します。健康な状態では、心臓は規則正しく一定のリズムで拍動を繰り返しますが、不整脈になると、このリズムが速くなったり、遅くなったり、乱れたりするのです。このリズムの乱れは、心臓のどこで発生するか、またどのような種類の不整脈かによって、様々な症状が現れます。

自覚症状が全くない場合もあります。健康診断などで心電図検査を受けて初めて不整脈が見つかるケースも少なくありません。一方で、動悸を強く感じる場合もあります。心臓がドキドキしたり、バクバクしたり、脈が飛ぶように感じたりと、感じ方も人それぞれです。胸の痛みや圧迫感を感じる人もいます。これは狭心症や心筋梗塞と似た症状であるため、注意が必要です。また、息切れやめまいが生じることもあります。日常生活で少し動いただけでも息苦しくなったり、ふらふらしたりするようであれば、不整脈が原因かもしれません。さらに、重症化すると失神してしまうこともあります。突然意識を失って倒れてしまうため、周囲の人も驚くことが多いでしょう。

症状が軽く、一時的なものであれば、安静にすることで自然に治まることもあります。しかし、症状が重い場合や長く続く場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。特に、胸の痛みや息苦しさ、失神を伴う場合は、命に関わる危険な状態である可能性があります。このような場合は、ためらわずに救急車を呼ぶことが重要です。早期に適切な治療を受けることで、症状の悪化や合併症を防ぐことができます。ご自身の体の変化に気を配り、少しでも異常を感じたら、医療機関に相談するようにしましょう。

| 症状 | 説明 |

|---|---|

| 無症状 | 自覚症状がなく、健康診断などで発見される。 |

| 動悸 | ドキドキ、バクバク、脈が飛ぶなど。 |

| 胸の痛みや圧迫感 | 狭心症や心筋梗塞に似た症状で、注意が必要。 |

| 息切れやめまい | 少し動いただけでも息苦しい、ふらふらする。 |

| 失神 | 突然意識を失って倒れる重症例。 |

不整脈の診断

心臓の拍動のリズムが乱れる状態、不整脈の診断においては、様々な検査方法が用いられます。その中でも、基本となるのが心電図検査です。これは、体に電極を取り付けて心臓の電気的な動きを記録し、波形として描き出す検査です。この波形から、脈の速さやリズムの異常を読み取り、不整脈の種類や程度を判断します。

心電図検査は短時間の記録であるため、症状が一時的な場合や頻度が少ない場合には、異常を捉えられないこともあります。そのような場合には、ホルター心電図検査が有効です。小型の記録装置を携帯することで、日常生活における24時間以上にわたる心臓の動きを記録し、より詳細な情報を収集できます。

不整脈の原因を探るためには、心臓超音波検査を行うこともあります。超音波を使って心臓の断面図を映し出し、心臓の大きさや形、動き、弁の状態などを観察します。これにより、弁膜症や心筋症といった心臓の構造的な異常や機能の低下など、不整脈の背景にある病気を発見できる可能性があります。

さらに詳しい検査が必要な場合は、心臓カテーテル検査が行われることもあります。これは、血管を通して心臓まで細い管を挿入し、心臓内部の圧力や血流を測定したり、造影剤を使って心臓の血管の状態を詳しく調べる検査です。ただし、この検査は体に負担がかかるため、他の検査で十分な情報が得られない場合に限定的に実施されます。

このように、不整脈の診断には複数の検査方法があり、症状や状況に応じて適切な検査が選択されます。医師との相談を通じて、ご自身の状態に合った検査を受けることが大切です。

| 検査方法 | 概要 | 目的 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 心電図検査 | 体に電極を取り付け、心臓の電気的な動きを記録し波形として描き出す。 | 脈の速さやリズムの異常を読み取り、不整脈の種類や程度を判断する。 | 短時間の記録のため、一時的な症状や頻度が少ない場合は異常を捉えられない場合もある。 |

| ホルター心電図検査 | 小型の記録装置を携帯し、日常生活における24時間以上にわたる心臓の動きを記録する。 | より詳細な心臓の動きを把握する。 | 心電図検査では捉えられない、一時的な症状や頻度の少ない不整脈の診断に有効。 |

| 心臓超音波検査 | 超音波を使って心臓の断面図を映し出し、心臓の大きさや形、動き、弁の状態などを観察する。 | 弁膜症や心筋症といった心臓の構造的な異常や機能の低下など、不整脈の背景にある病気を発見する。 | 不整脈の原因を探るために行われる。 |

| 心臓カテーテル検査 | 血管を通して心臓まで細い管を挿入し、心臓内部の圧力や血流を測定したり、造影剤を使って心臓の血管の状態を詳しく調べる。 | 心臓内部の圧力や血流、血管の状態を詳しく調べる。 | 体に負担がかかるため、他の検査で十分な情報が得られない場合に限定的に実施される。 |

不整脈の治療

心臓の鼓動のリズムが乱れる状態、つまり不整脈には、様々な種類と程度があり、治療法も人それぞれです。自覚症状がなく、日常生活に支障がない軽い不整脈であれば、経過観察のみで特に治療を行わない場合もあります。しかし、動悸やめまい、息切れなどの症状が出ていたり、失神を起こしたりするなど、生活に影響を及ぼす不整脈の場合は、適切な治療が必要となります。

不整脈の治療法は、大きく分けて薬による治療、カテーテルを用いた治療、そして外科的な手術の3種類があります。

まず、薬による治療では、脈を整える薬を用いて不整脈を抑制します。この薬は、心臓の電気信号の伝わり方を調整することで、脈拍の乱れを抑える効果があります。

次に、カテーテルを用いた治療は、カテーテルという細い管を血管を通して心臓まで挿入し、不整脈の原因となっている異常な電気信号を発する部分を高周波電流で焼灼する治療法です。この治療法は、不整脈の原因部位を直接的に治療できるという利点があります。

最後に、外科的な手術としては、ペースメーカーという小さな装置を体内に植え込む方法があります。ペースメーカーは、心臓の鼓動が遅すぎる場合に、電気刺激を与えて心臓の鼓動を正常なリズムに保つ働きをします。主に脈が極端に遅くなる徐脈性の不整脈に対して有効な治療法です。

どの治療法が適切かは、不整脈の種類や程度、そして患者さんの状態によって異なります。医師は、患者さんとよく相談し、それぞれの状況に合わせた最適な治療法を選択していきます。また、治療後も定期的な検査を行い、経過観察を続けることが大切です。

| 治療法 | 概要 | 利点・対象 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 脈を整える薬を用いて不整脈を抑制。心臓の電気信号の伝わり方を調整し、脈拍の乱れを抑える。 | – |

| カテーテル治療 | カテーテルを血管から心臓へ挿入し、異常な電気信号を発する部分を高周波電流で焼灼。 | 不整脈の原因部位を直接的に治療できる。 |

| 外科手術(ペースメーカー) | ペースメーカーを体内に植え込み、電気刺激で心臓の鼓動を正常なリズムに保つ。 | 脈が極端に遅くなる徐脈性の不整脈に有効。 |

日常生活での注意点

心臓の鼓動のリズムが乱れる不整脈は、日常生活でのちょっとした心がけで予防したり、症状の悪化を防いだりすることができます。規則正しい生活習慣を身につけることが重要です。まず、毎日同じ時刻に寝起きし、十分な睡眠をとりましょう。睡眠不足は体に負担をかけ、不整脈を誘発する原因となります。

次に、バランスの良い食事を三食きちんと摂りましょう。脂っこいものや塩分の多いものは控え、野菜や果物、魚などを中心とした食生活を心がけてください。また、過度の飲酒や喫煙は避けましょう。お酒に含まれるアルコールやたばこのニコチンは、心臓に負担をかけ、不整脈のリスクを高めます。お茶やコーヒーに含まれるカフェインにも同様の作用があるので、摂りすぎには注意が必要です。

適度な運動も大切です。ウォーキングや軽い体操など、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。ただし、激しい運動は心臓に大きな負担をかけるため、かえって不整脈を悪化させる可能性があります。運動の種類や強度については、必ず医師に相談し、自分の体に合った方法で行うようにしてください。

精神的な負担も不整脈に影響を与えます。ストレスをためこまないように、趣味を楽しんだり、リラックスできる時間を作ったり、自分なりのストレス解消法を見つけることが大切です。

すでに不整脈と診断されている方は、医師の指示に従って薬をきちんと服用し、定期的に検査を受けましょう。自己判断で服薬を中止したり、検査を怠ったりすると、病状が悪化する恐れがあります。医師と相談しながら、適切な治療を続けることが大切です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 生活習慣 | 毎日同じ時刻に寝起きし、十分な睡眠をとる |

| 食事 | バランスの良い食事を三食きちんと摂る。脂っこいものや塩分の多いものは控え、野菜や果物、魚などを中心とした食生活をする。 |

| 嗜好品 | 過度の飲酒や喫煙、カフェインの摂りすぎを避ける |

| 運動 | 適度な運動(ウォーキング、軽い体操など)を無理のない範囲で行う。激しい運動は避ける。医師に相談し、自分に合った方法で行う。 |

| ストレス | ストレスをためこまない。趣味やリラックスできる時間を通じて、自分なりのストレス解消法を見つける。 |

| 医療 | 医師の指示に従って薬をきちんと服用し、定期的に検査を受ける。自己判断で服薬を中止したり、検査を怠ったりしない。 |