退院支援のポイント

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の言葉の中で出てくる『ENT』って何ですか?退院するという意味のドイツ語だと聞きましたが、介護や介助とどう関係があるのでしょうか?

介護の研究家

良い質問だね。確かにENTはドイツ語のEntlassen(エントラッセン)から来ていて、退院という意味を持っている。介護や介助の現場では、病院から自宅や施設に帰ることを指す場合が多いね。

介護を学びたい

なるほど。でも、退院するだけなら、日本語で言えばいいのに、どうしてわざわざドイツ語を使うのですか?

介護の研究家

医療や介護の分野では、専門用語としてドイツ語由来の言葉が使われることが少なくないんだ。ENTは短くて言いやすいから、現場で使われやすいんだよ。例えば、「ENT後」といえば「退院後」という意味で、簡潔に状況を伝えられるね。

ENTとは。

「介護」と「介助」といった言葉に関連して、『ENT』という用語があります。これは『退院』という意味で使われており、もとになった言葉はドイツ語の『Entlassen』です。

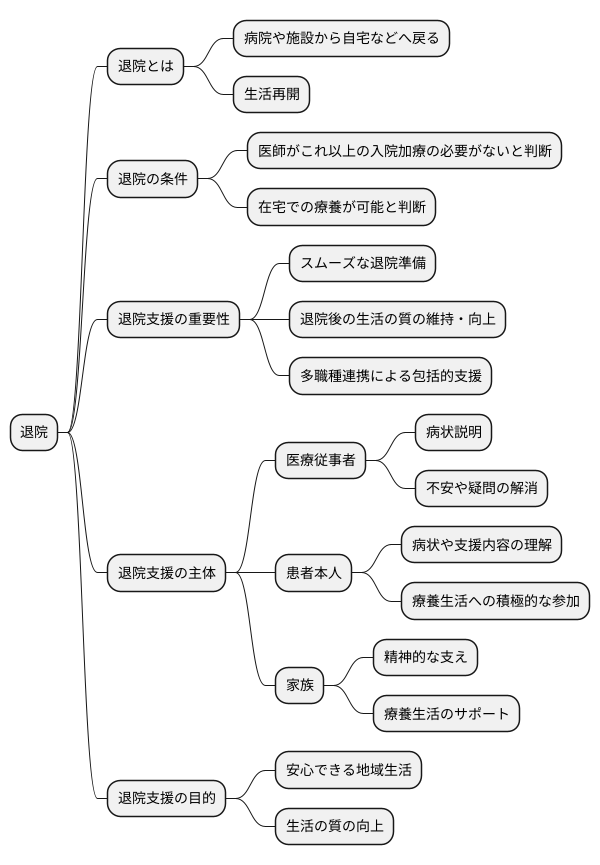

退院とは

入院していた病院や施設から、自宅や他の療養場所へ移り、そこで生活を再開することを退院といいます。病状が快方に向かい、医師がこれ以上の入院加療の必要がないと判断した時、あるいは、在宅での療養が可能になったと判断された時に退院となります。

退院は、入院生活という一つの区切りから、新たな生活の始まりへと踏み出す、患者さんにとって大きな転換期です。喜びと期待とともに、生活環境の変化への不安や、病状への心配など、様々な感情が入り混じる時期でもあります。だからこそ、退院をスムーズに進めるための綿密な準備と、退院後の生活の質を維持・向上させるための継続的な支援が重要です。

退院支援は、病院の門を出るまでがゴールではありません。患者さんが住み慣れた自宅や、新たな療養場所で安心して生活を送れるよう、医療従事者、患者さん本人、そして家族が三位一体となって取り組む必要があります。医師や看護師は、患者さんの病状や身体状況、療養生活における注意点などを丁寧に説明し、不安や疑問を解消するよう努めます。また、ケアマネージャーやソーシャルワーカーは、介護保険や福祉サービスの利用手続き、住宅改修の相談など、退院後の生活に必要な支援を行います。患者さん本人は、自分の病状や必要な支援について理解し、積極的に療養生活に取り組む姿勢を持つことが大切です。家族は、患者さんの精神的な支えとなるだけでなく、療養生活をサポートする役割を担います。

このように、退院支援とは、患者さんが安心して地域生活を送れるように、多職種が連携して包括的な支援を提供することを意味します。単に病院から出るだけでなく、その後の生活を見据え、患者さんの生活の質の向上を目指した支援こそが重要なのです。

退院支援の重要性

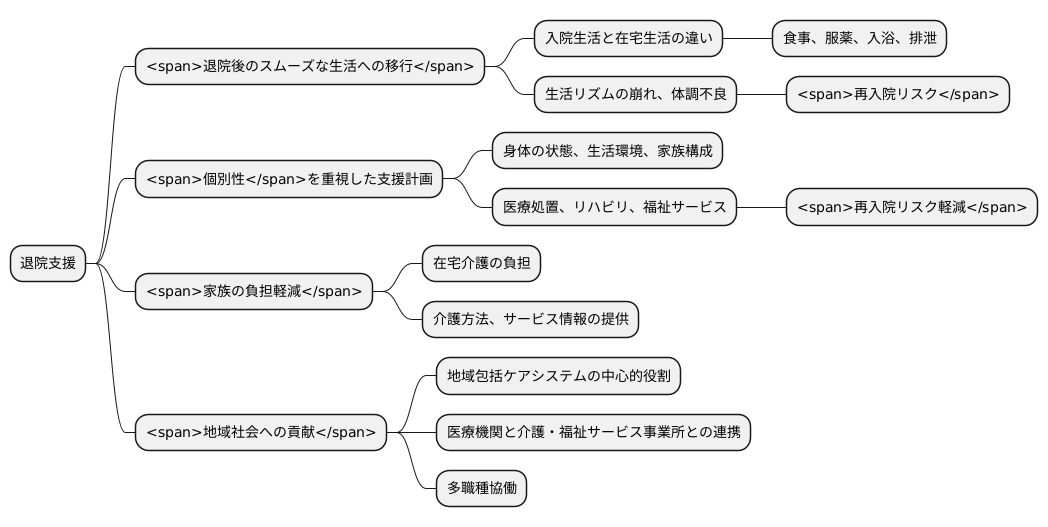

入院生活を終え、住み慣れた我が家や新たな住まいへと戻ることは、患者さんにとって大きな変化を伴う出来事です。この変化をスムーズにし、安心して自宅での生活を送れるようにするための取り組みが、退院支援です。

病院という管理された環境と、在宅環境には大きな違いがあります。食事の時間や内容、服薬管理、入浴、排泄といった日常生活のあらゆる場面で、入院中とは異なる対応が必要になります。そのため、退院直後は生活のリズムが崩れたり、体調を崩しやすくなったりすることがあります。場合によっては、再入院に至るケースも少なくありません。

こうした事態を防ぎ、患者さんが安心して在宅生活を送れるようにするために、適切な退院支援が不可欠です。退院支援では、患者さんの身体の状態や生活環境、家族構成などを丁寧に評価し、個別性を重視した支援計画を作成します。必要な医療処置やリハビリテーションの継続、福祉サービスの利用など、多岐にわたる支援内容を調整し、切れ目のない支援を提供することで、再入院のリスク軽減を図ります。

また、退院支援は患者さんだけでなく、家族の負担軽減にも大きく貢献します。在宅介護は、家族にとって大きな負担となる場合があります。退院支援を通して、介護の方法や利用できるサービスなどの情報を提供することで、家族の不安や負担を軽減し、患者さんと家族が安心して生活を送れるよう支援します。

さらに、退院支援は地域社会全体にとっても重要な役割を担っています。地域包括ケアシステムの構築において、退院支援は中心的な役割を担っており、医療機関と介護・福祉サービス事業所との連携、多職種による協働が欠かせません。スムーズな退院支援は、患者さんが地域社会で安心して生活を送れるよう支え、地域全体の活性化にもつながります。

退院支援の内容

退院支援とは、患者さんが安心して自宅や施設での生活に戻れるように、病院スタッフが様々なサポートを行う取り組みです。

入院中の治療が終わった後、スムーズに次の生活に移行するためには、患者さん一人ひとりの状態や生活環境に合わせた細やかな支援が必要です。

まず、医療的な支援としては、医師や薬剤師による飲み薬の指導や説明、看護師による傷の手当ての方法、自宅で酸素吸入を行うための準備などが行われます。これらの医療的なケアは、退院後も安心して生活を送る上で欠かせません。

また、体の機能回復や日常生活動作の練習を目的としたリハビリテーションも重要な要素です。看護師だけでなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、専門の資格を持つスタッフが、患者さんの状態に合わせて個別に対応します。

さらに、社会福祉士による相談支援も重要な役割を担います。介護保険の申請手続きや、福祉用具の貸与、訪問介護やデイサービスなどの介護サービス利用の手続き、また、地域にある様々な社会資源の紹介など、退院後の生活を支えるための様々な社会制度の活用を支援します。

加えて、管理栄養士による食事内容の指導や日常生活を送る上での助言、自宅のバリアフリー化のための住宅改修に関する相談なども行います。

これらの支援は、患者さんやご家族の希望を尊重し、医療スタッフ、介護関係者などが連携して情報を共有しながら進められることが大切です。退院後の生活を具体的にイメージし、患者さんにとって必要な支援を多角的に検討することで、安心して在宅生活、あるいは施設での生活を送れるようしっかりとサポートしていきます。

| 支援内容 | 担当者 | 詳細 |

|---|---|---|

| 医療的支援 | 医師、薬剤師、看護師 | 飲み薬の指導、傷の手当て方法、自宅での酸素吸入準備など |

| リハビリテーション | 看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 体の機能回復、日常生活動作の練習 |

| 相談支援 | 社会福祉士 | 介護保険申請、福祉用具貸与、介護サービス利用手続き、社会資源紹介など |

| 栄養指導・助言 | 管理栄養士 | 食事内容指導、日常生活助言、住宅改修相談など |

多職種連携の必要性

病院から家へ帰る準備をする、いわゆる退院支援をうまく進めるには、様々な職種の人たちが力を合わせる多職種連携が欠かせません。医師は病気の診断や治療方針を決め、看護師は日々の健康管理や療養上の世話を行い、薬剤師は薬について適切な説明や管理を行います。理学療法士は身体機能の回復を目指した運動訓練、作業療法士は日常生活動作の練習、言語聴覚士は言葉や飲み込みに関するリハビリテーションを行います。社会福祉士は患者さんや家族の相談に応じ、福祉サービスの利用支援を行い、管理栄養士は栄養面から健康を支えます。このように、それぞれの専門家が持つ知識や技術を持ち寄り、患者さんの身体の状態、住んでいる環境、社会的な背景などを総合的に見て、一人一人に合った支援の計画を立てていくのです。

多職種連携で大切なのは、情報をきちんと伝え合い、緊密に連携することです。例えば、医師は患者さんの病状や治療方針について他の職種に説明し、看護師は患者さんの日々の様子や困りごとを報告します。他の職種もそれぞれの専門的な視点から得た情報を共有することで、より適切な支援を提供できます。また、病院の外にいる関係機関との連携も重要です。退院後も引き続き自宅で安心して暮らせるように、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどと情報を共有し、切れ目のない支援体制を築く必要があります。これらの機関は、自宅での看護や介護、生活全般の相談支援など、地域での生活を支える様々なサービスを提供しています。病院と地域の関係機関が協力し、患者さんの状況や必要な支援についてしっかりと情報を共有することで、退院後の生活をスムーズに送れるようサポートしていくのです。

| 職種 | 役割 | 連携のポイント |

|---|---|---|

| 医師 | 病気の診断、治療方針決定 | ・情報伝達と緊密な連携 ・患者さんの身体の状態、住環境、社会背景を総合的に把握 ・病院外の関係機関との連携 (訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなど) ・切れ目のない支援体制 |

| 看護師 | 日々の健康管理、療養上の世話 | |

| 薬剤師 | 薬の適切な説明と管理 | |

| 理学療法士 | 身体機能回復のための運動訓練 | |

| 作業療法士 | 日常生活動作の練習 | |

| 言語聴覚士 | 言葉や飲み込みのリハビリ | |

| 社会福祉士 | 相談、福祉サービス利用支援 | |

| 管理栄養士 | 栄養面の健康支援 |

退院後の生活

入院生活を終え、家に帰るときには、新しい生活への期待とともに、不安な気持ちになる方も多くいらっしゃいます。病院では医師や看護師など医療専門家の支えがありましたが、自宅では自分自身や家族が中心となって生活を築いていく必要があるからです。特に、病気や怪我によって身体が以前のように動かせなくなったり、記憶力や判断力が低下している場合には、日常生活を送る上で様々な困難が生じる可能性があります。

スムーズに自宅での生活を送るためには、退院する前にしっかりと準備をすることが大切です。まず、自宅での生活を具体的にイメージし、どんな動作が難しくなりそうか、どんな場面で助けが必要になるかを予測してみましょう。例えば、トイレへの移動、食事の準備、服の着脱など、普段何気なく行っている動作も、身体の状態によっては負担になることがあります。そして、必要となる介助の種類や程度を把握し、家族や介護サービス事業者などと相談し、誰がどのような役割を担うかを具体的に決めておきましょう。

家族の協力は、自宅での生活を支える上で非常に重要です。しかし、家族だけで全ての負担を背負うことは大変です。介護による肉体的・精神的な負担を軽減するためにも、地域にある様々な支援サービスの活用を検討しましょう。訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイなど、様々なサービスがあります。これらのサービスを利用することで、家族の負担を軽減し、より良い介護環境を整えることができます。また、ケアマネジャーに相談することで、それぞれの状況に合ったサービスの利用計画を作成してもらうことができます。

退院後も、病院や介護サービス事業者との連携を継続することが大切です。定期的な訪問や電話連絡を通じて、健康状態や生活状況の変化を把握し、必要に応じて支援内容を調整していくことで、安心して自宅での生活を続けることができます。退院はゴールではなく、新しい生活のスタートです。周りの人と協力しながら、自分らしい生活を築いていきましょう。

| 準備 | 退院後の生活 |

|---|---|

| 自宅での生活をイメージし、困難な動作や必要な介助を予測する 必要な介助の種類や程度を把握し、家族や介護サービス事業者と役割分担を決める |

家族の協力を得ながら、必要に応じて介護サービスを活用する ケアマネジャーに相談し、状況に合ったサービス利用計画を作成する 病院や介護サービス事業者と連携を継続し、状況に応じて支援内容を調整する |

家族への支援

入院生活を終え、住み慣れた我が家で再び暮らし始める患者さんを支えるのは、多くの場合、家族です。家族は、食事や着替え、トイレの介助といった身体的なお世話だけでなく、掃除や洗濯、買い物などの日常生活の援助、そして何よりも精神的な支えとなるなど、多岐にわたる役割を担います。これだけのことを行うには、時間的にも体力的にも、そして精神的にも大きな負担がかかることは想像に難くありません。

そのため、退院後の生活がスムーズにいくよう、退院支援では患者さん本人だけでなく、家族への支援も欠かせません。具体的には、患者さんの状態に合わせた適切な介護方法の指導や、介護を楽にするための福祉用具の使い方、利用できる介護保険サービスの種類や手続き方法などについて、担当者が丁寧に説明を行います。これらの情報提供を通して、家族が抱える不安や負担を少しでも軽くすることが重要です。

また、介護は長期間に及ぶことも多く、家族がずっと気を張った状態では疲弊してしまいます。家族が介護から一時的に離れ、心身ともに休息をとれるよう、一時的に介護を代行してくれるサービスなどを紹介することも大切です。このような一時的な休息の機会は、介護をする家族の心身の健康維持に繋がり、結果として患者さんへのより良い介護の提供に繋がります。

家族が安心して介護を続けられるよう、医療機関、介護事業所、行政など、様々な立場から多方面での支援を提供することで、患者さんの在宅生活を支える基盤をより強固なものにすることができます。患者さんとその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域全体で支え合う体制づくりが重要です。

| 支援対象 | 支援内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 患者家族 | 身体介護 (食事、着替え、トイレ介助) 生活援助 (掃除、洗濯、買い物) 精神的支援 |

患者が住み慣れた自宅で生活を再開できるようサポート |

| 患者家族 | 介護方法指導 福祉用具の使い方指導 介護保険サービス情報提供 |

家族の不安や負担軽減 スムーズな退院後の生活 |

| 患者家族 | 一時的な介護代行サービス紹介 | 家族の心身健康維持 結果として患者へのより良い介護提供 |

| 患者家族 | 医療機関、介護事業所、行政による多方面支援 | 家族が安心して介護を続けられる環境整備 患者さんの在宅生活基盤強化 |