介護予防小規模多機能:在宅介護の新しい形

介護を学びたい

先生、『介護予防小規模多機能型居宅介護』って、一体どんなサービスのことですか?名前が長くて、ちょっと分かりにくいんです。

介護の研究家

そうだね、名前は少し長いね。簡単に言うと、比較的軽い介護が必要な方を対象に、その方が住み慣れた地域で、通ったり、泊まったり、自宅に訪問してもらったりと、色々なサービスを一つの事業所から受けられるサービスなんだよ。

介護を学びたい

へえ、色々なサービスをまとめて受けられるんですね。それって、どういうところが良いんですか?

介護の研究家

良いところは、いつも同じ事業所の職員さんが対応してくれるから、顔なじみになって安心できる点だね。それに、状態に合わせて柔軟にサービス内容を変えられるので、利用する方の状況に合わせた細やかな対応が可能なんだ。

介護予防小規模多機能型居宅介護とは。

『介護予防小規模多機能型居宅介護』とは、比較的軽い介護が必要な方を対象とした、地域に密着したサービスのことです。このサービスは、同じ事業所が提供する3つのサービス、『通い』、『泊まり』、『訪問介護』を組み合わせたものです。いつも顔なじみの介護職員から、様々なサービスを受けられるという利点があります。

多様なサービス

介護予防小規模多機能型居宅介護は、「通い」「泊まり」「訪問介護」という三つのサービスを、利用者の状態や希望に合わせて自由に組み合わせ、提供する在宅介護サービスです。それぞれのサービス内容を詳しく見ていきましょう。

まず「通い」ですが、これは日帰りで施設に通い、様々なサービスを受けることができます。食事や入浴といった日常生活の支援はもちろん、レクリエーションや趣味活動などを通して、心身ともに健康な状態を保つことを目指します。他の利用者との交流を通して社会的なつながりを維持することも、大きなメリットと言えるでしょう。

次に「泊まり」は、自宅での生活が一時的に難しくなった場合などに、施設に宿泊してサービスを受けることができます。夜間のケアや見守りを受けることができるため、利用者本人だけでなく、家族の負担軽減にもつながります。急な体調変化や、家族の都合で一時的に自宅での介護が困難になった場合でも、安心して利用できます。

そして「訪問介護」は、ヘルパーが自宅に訪問し、必要な支援を提供するサービスです。食事や入浴、排泄などの介助に加え、掃除や洗濯、買い物といった家事の援助も受けることができます。自宅での生活を継続するために必要なサポートを受けられるため、住み慣れた環境で安心して暮らすことができます。

このように、小規模多機能型居宅介護は、利用者の状況に応じて必要なサービスを必要な時に利用できることが大きな特徴です。一つの事業所がこれらのサービスを包括的に提供するため、サービス内容がばらばらになることもなく、一貫したケアを受けることができます。また、複数の事業者とやり取りする必要がないため、利用者や家族の負担も軽減されます。住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を続けられるよう、様々な面から支援するサービスと言えるでしょう。

| サービス | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 通い | 日帰りで施設に通い、食事、入浴、レクリエーションなどのサービスを受ける。 | 心身ともに健康な状態を保つ、社会的なつながりを維持する。 |

| 泊まり | 自宅での生活が一時的に難しくなった場合に、施設に宿泊してサービスを受ける。夜間ケア、見守り。 | 利用者本人と家族の負担軽減。急な体調変化や家族の都合にも対応。 |

| 訪問介護 | ヘルパーが自宅に訪問し、食事、入浴、排泄などの介助、家事援助を行う。 | 自宅での生活を継続、住み慣れた環境で安心して暮らせる。 |

顔なじみの職員

介護予防小規模多機能型居宅介護は、「通い」「泊まり」「訪問介護」の3つのサービスを同じ事業所の職員が提供する仕組みです。

利用者の皆様は、まるで顔なじみの親戚や近所の人に世話をしてもらうように、毎日同じ職員からサービスを受けることができます。

この顔なじみという安心感は、特に高齢者の方にとって大きな意味を持ちます。

初めて会う人に囲まれると、どうしても緊張したり、落ち着かなかったりするものですが、いつも見慣れた職員がそばにいることで、まるで自宅にいるかのようにリラックスして過ごすことができます。

特に、認知症を抱える方にとっては、この顔なじみの存在は非常に大切です。

認知症の方は、環境の変化や新しい人との出会いに大きな不安や混乱を感じることがあります。

しかし、毎日同じ職員が接することで、そうした不安や混乱を和らげ、穏やかな気持ちで日々を過ごせるようになります。

また、職員にとっても、利用者の皆様と深く関わることで、それぞれの性格や生活習慣、好きな物や嫌いな物などをじっくりと理解することができます。

まるで家族のように寄り添うことで、一人ひとりの気持ちに寄り添った、き細かいサービスを提供することが可能になります。

例えば、今日は少し元気がないなと感じたら、好きなお茶菓子を用意したり、気分転換に散歩に誘ったり、その人に合わせた対応ができます。

このように、利用者と職員が良好な関係を築き、それを継続していくことは、利用者の生活の質を高める上で非常に重要です。

小規模多機能型居宅介護は、まさにそうした継続的なケアを実現できる、心強いサービスと言えるでしょう。

| サービス内容 | 利用者のメリット | 職員のメリット |

|---|---|---|

| 通い・泊まり・訪問介護の3サービスを同じ事業所の職員が提供 | 顔なじみの職員からサービスを受けられる安心感、自宅にいるようなリラックス感、認知症の方の不安や混乱の軽減 | 利用者の性格・生活習慣・好き嫌いなどを理解し、きめ細かいサービス提供が可能 |

地域とのつながり

小規模多機能型居宅介護は、その名の通り、住み慣れた地域の中で、利用者の方々が安心して暮らし続けられるよう、様々なサービスを提供する介護の形です。利用者の方々にとって、地域とのつながりは、日常生活の質を高める上で非常に大切です。

小規模多機能型居宅介護施設は、地域住民との交流の場としても機能します。例えば、施設内で地域のお祭りを実施したり、近隣住民を招いての交流会を開催したりすることで、利用者の方々と地域住民との接点を積極的に作っています。また、地域のボランティア団体と連携し、様々な催し物やレクリエーションなどを企画することもあります。このような活動を通して、利用者の方々は地域社会とのつながりを保ち、孤立感を味わうことなく、社会の一員として活躍することができます。

地域との交流は、利用者の方々に生きがいをもたらします。住み慣れた地域の中で、顔見知りの人たちと触れ合い、地域活動に参加することで、利用者の方々は社会とのつながりを維持し、日々の暮らしに張り合いを感じることができます。例えば、地域のお祭りで手作りの品物を販売したり、近隣の子どもたちと交流したりすることで、利用者の方々は自分の役割や存在意義を再確認し、より豊かな生活を送ることができます。

地域とのつながりは、利用者の方々だけでなく、地域社会全体にも良い影響を与えます。地域住民が介護を必要とする高齢者と接することで、高齢者への理解が深まり、高齢者を支える意識が高まります。また、地域住民が施設の活動に参加することで、地域全体の活性化にもつながります。

このように、小規模多機能型居宅介護は、利用者の方々と地域社会の双方にとって、より良い暮らしを実現するための重要な役割を担っています。地域に根ざした温かいサービス提供を通して、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指しています。

| 主体 | メリット | 活動例 |

|---|---|---|

| 利用者 |

|

|

| 地域社会 |

|

|

利用対象者

介護予防小規模多機能型居宅介護は、比較的軽度な介護が必要な高齢者を対象としたサービスです。具体的には、要支援1と2、要介護1から5の認定を受けた方が利用できます。これらの認定は、日常生活における自立の度合いを測るもので、数値が大きいほど、より多くの支援が必要な状態であることを示します。

利用にあたっては、いくつかの条件があります。まず、病状が安定しており、日常的に医療行為を必要としないことが求められます。例えば、たんの吸引や点滴などの医療処置が必要な方は、このサービスの利用対象外となる場合があります。また、サービスを提供する地域に住んでいることも条件です。提供地域以外に居住している方は、利用することができませんので、事前に確認が必要です。

利用を希望する方は、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口に相談しましょう。窓口では、サービス内容や利用手続きについて詳しく説明を受けることができます。その後、ケアマネージャーと呼ばれる介護の専門家に、ケアプランの作成を依頼します。ケアプランとは、利用者の心身の状態や生活の希望に合わせた、オーダーメイドの介護計画書のことです。利用するサービスの種類や回数、目標などが具体的に記載されます。

サービスの利用料金は、要介護度によって異なります。介護度が高いほど、サービスの利用回数や時間が増えるため、料金も高くなります。ただし、介護保険制度により費用の大部分が補助されるため、自己負担額は比較的少なく抑えられます。費用の詳細については、市区町村の窓口やケアマネージャーに確認することをお勧めします。

| サービス名 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |

|---|---|

| 対象者 | 比較的軽度な介護が必要な高齢者(要支援1と2、要介護1から5の認定を受けた方) |

| 利用条件 |

|

| 利用手続き |

|

| ケアプラン | 利用者の状態や希望に合わせたオーダーメイドの介護計画書 |

| 利用料金 | 要介護度によって異なる(介護保険制度により大部分が補助) |

在宅介護の継続

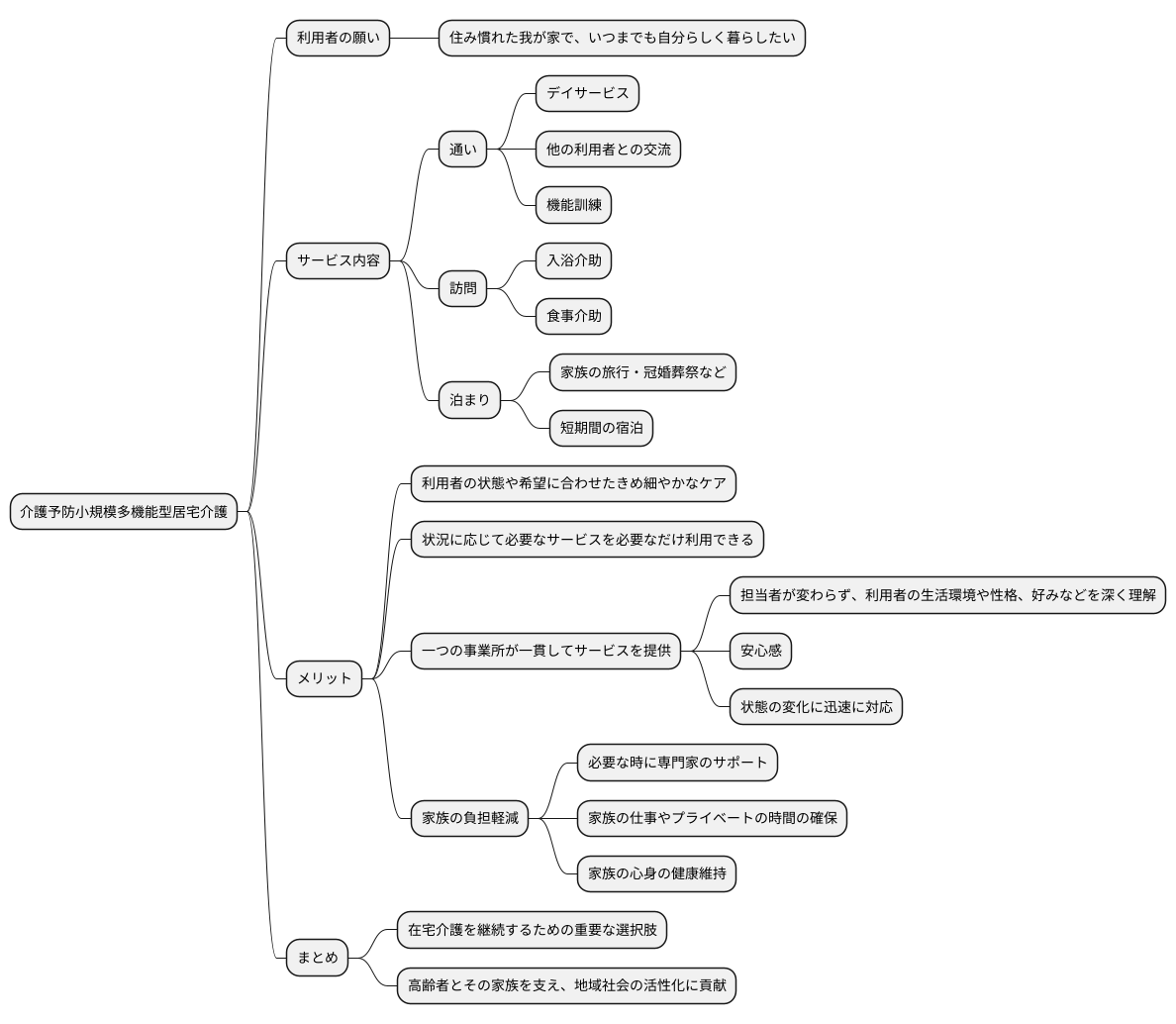

住み慣れた我が家で、いつまでも自分らしく暮らしたい。そんな高齢者の願いを叶えるために、在宅介護の継続は大切な課題です。その実現を支えるサービスの一つが、介護予防小規模多機能型居宅介護です。このサービスは、「通い」「訪問」「泊まり」の3つのサービスを柔軟に組み合わせることで、利用者の状態や希望に合わせたきめ細やかなケアを提供します。

例えば、日中はデイサービスに通って他の利用者と交流したり、機能訓練に励むことができます。一方で、体調がすぐれない日には、自宅に訪問して入浴や食事の介助を受けることも可能です。さらに、家族が旅行や冠婚葬祭などで一時的に介護ができない場合には、短期間の宿泊サービスを利用することもできます。このように、状況に応じて必要なサービスを必要なだけ利用できることが、在宅介護の継続を可能にする大きなメリットです。

また、このサービスの大きな特徴は、一つの事業所がこれらのサービスを一貫して提供することです。そのため、サービス内容が変わる場合でも、担当者が変わらず、利用者の生活環境や性格、好みなどを深く理解した上でケアを継続できます。このことは、利用者の安心感につながるだけでなく、状態の変化にも迅速に対応できるという点でも大きな利点です。

さらに、介護予防小規模多機能型居宅介護は、家族の負担軽減にも大きく貢献します。介護を一人で抱え込まずに、必要な時に専門家のサポートを受けられることで、家族は仕事やプライベートの時間を持つことができます。これにより、家族が心身ともに健康な状態を保ち、介護を継続していくための支えとなります。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域社会全体で支える仕組みづくりが重要です。介護予防小規模多機能型居宅介護は、在宅介護を継続するための重要な選択肢として、高齢者とその家族を支え、地域社会の活性化にも貢献しています。