通所サービスの基礎知識:デイケアとデイサービス

介護を学びたい

先生、「介護」と「介助」の言葉の違いは分かりますが、デイケアとか通所リハビリテーションとかいう施設を表す『DC』ってどういう意味ですか?

介護の研究家

良い質問だね。「DC」は「デイケア(Day Care)」の略で、日帰りで施設に通い、介護やリハビリテーションなどのサービスを受けることができる施設形態を表しているよ。

介護を学びたい

デイケアは分かりますが、通所リハビリテーションと同じ意味合いとして使われているのですか?

介護の研究家

そうだね。デイケアは高齢者向けのものが多いけど、DCはより広義で、リハビリテーションに重点を置いた通所リハビリテーションも含めて使われることが多いんだよ。どちらも日帰りでのサービス提供が特徴だね。

DCとは。

「お年寄りのお世話」と「お年寄りの手助け」という言葉について、『地域で日中お年寄りの世話や機能回復の訓練をする施設(デイケアや通所リハビリテーション)』の略称である『DC』について説明します。

通所サービスの種類

お年寄りの方が住み慣れた家で暮らし続けるためのお手伝いをするサービスとして、大きく分けて二つの種類の通所サービスがあります。一つは「通所リハビリテーション」、通称「デイケア」と呼ばれるものです。こちらは、医療保険を使ったサービスで、体の動きや心の働きを保ったり、良くしたりすることを目指しています。お医者さんの指示に基づき、体の動かし方を専門とする理学療法士や、日常生活での動作を専門とする作業療法士などが、一人ひとりに合った計画を立て、リハビリテーションを行います。

もう一つは「通所介護」、通称「デイサービス」です。こちらは介護保険を使ったサービスで、食事やお風呂、トイレのお手伝いといった日常生活の動作を支え、できることを維持したり、向上させたりすることを目指しています。また、体操や歌、ゲームなど、みんなで楽しめる催しを通して、心身ともに元気になってもらうことも目的としています。利用する方の状態や希望に合わせて、どちらのサービスが適しているかを選ぶことが大切です。

「DC」と書かれている場合は、「デイケア」または「通所リハビリテーション」を指す施設の表示です。デイケアとデイサービス、どちらのサービスも、お年寄りの方が自宅で暮らし続けられるように支え、地域社会とのつながりを保つために大切な役割を担っています。これらのサービスを利用することで、心身ともに気分転換になり、生活に張りが出てきます。さらに、介護をしているご家族の負担を軽くすることにもつながります。

| サービス名 | 通称 | 種類 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|---|---|

| 通所リハビリテーション | デイケア | 医療保険 | 体の動きや心の働きを保ち、良くする | 理学療法士や作業療法士による、一人ひとりに合ったリハビリテーション計画に基づく機能訓練 |

| 通所介護 | デイサービス | 介護保険 | 日常生活の動作を支え、できることを維持・向上。心身ともに元気にする | 食事、入浴、トイレ介助、体操、歌、ゲームなどのレクリエーション |

デイケア(通所リハビリテーション)

デイケア、つまり通所リハビリテーションとは、住み慣れた自宅で暮らし続けるために、身体機能の衰えや障がいのあるお年寄りが、日帰りで施設に通い、専門的な支えを受けながらリハビリテーションを行うサービスです。

医療の専門家の指示のもと、体の動きの専門家である理学療法士や、日常生活の動作の専門家である作業療法士などの専門家が、利用者一人ひとりの状態に合わせた個別の計画を作成します。

リハビリテーションの内容は、体の動きの改善を目指す運動療法や、電気や温熱などを用いた物理療法、日常生活に必要な動作の練習を行う作業療法など、多岐にわたります。

例えば、歩行訓練では、平行棒や歩行器などを使いながら、安全に歩く練習を行います。また、日常生活動作訓練では、着替えや食事、トイレ動作などの練習を通して、自宅での生活をより楽に行えるように支援します。

福祉用具の選び方や使い方の指導も行っています。杖や車椅子など、利用者の状態に合った用具を選ぶことで、より安全で快適な生活を送ることができます。

デイケアに通うことで、身体機能の維持・向上だけでなく、人との交流を通して気持ちの面も元気になり、社会とのつながりを保つことにもつながります。

また、家族の介護の負担を軽くする効果も期待できます。デイケアは、お年寄りが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための大切な役割を担っています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 住み慣れた自宅で暮らし続けるため、身体機能の衰えや障がいのあるお年寄りが、日帰りで施設に通い、専門的な支えを受けながらリハビリテーションを行う。 |

| 実施体制 | 医療の専門家の指示のもと、理学療法士、作業療法士などの専門家が、利用者一人ひとりの状態に合わせた個別の計画を作成。 |

| リハビリテーション内容 | 体の動きの改善を目指す運動療法、電気や温熱などを用いた物理療法、日常生活に必要な動作の練習を行う作業療法など。 |

| リハビリテーション例 | 歩行訓練(平行棒や歩行器などを使用)、日常生活動作訓練(着替え、食事、トイレ動作など) |

| 福祉用具 | 福祉用具の選び方や使い方の指導(杖、車椅子など) |

| 効果 | 身体機能の維持・向上、人との交流、社会とのつながり、家族の介護の負担軽減 |

| 役割 | お年寄りが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための支援 |

デイサービス(通所介護)

デイサービス、または通所介護とは、住み慣れた家で暮らし続けるために必要なサービスを日帰りで提供する介護サービスです。自宅で生活を送る上で、食事の準備や入浴、トイレの介助といった日常生活動作に何らかの支えが必要な高齢者の方々が主な対象となります。

デイサービスでは、利用者一人ひとりの状態に合わせた個別支援計画を作成します。この計画に基づき、看護師や介護福祉士などの専門スタッフが、食事や入浴、排泄といった基本的な身体介護はもちろんのこと、日常生活の自立を促すための機能訓練やリハビリテーションなども提供します。

具体的には、椅子からの立ち上がり練習や歩行訓練といった身体機能の維持・向上を目指す訓練や、認知症の予防や進行を遅らせるための脳トレ、レクリエーションなど、多様なプログラムが用意されています。また、書道や絵画、音楽鑑賞、園芸といった趣味活動を通して、利用者の生きがいや喜びを育むことも大切な役割です。

デイサービスに通うことで、他の利用者やスタッフとの交流の機会も増え、社会的な孤立を防ぎ、心身ともに健やかな生活を送ることができます。また、介護を担う家族にとっては、一時的に介護から解放される時間ができるため、身体的・精神的な負担の軽減につながります。結果として、介護者の介護離職の予防にも効果を発揮します。

デイサービスの提供内容は事業所によって大きく異なるため、実際に施設を見学したり、体験利用をしたりして、自分に合ったデイサービスを選ぶことが重要です。パンフレットやホームページだけでは分からない雰囲気やサービス内容を、自分の目で確かめてみましょう。

| デイサービスのメリット | 対象者 | サービス内容 |

|---|---|---|

|

自宅で生活を送る上で、日常生活動作に何らかの支えが必要な高齢者 |

|

| 自分に合ったデイサービスを選ぶために、施設見学や体験利用が重要 | ||

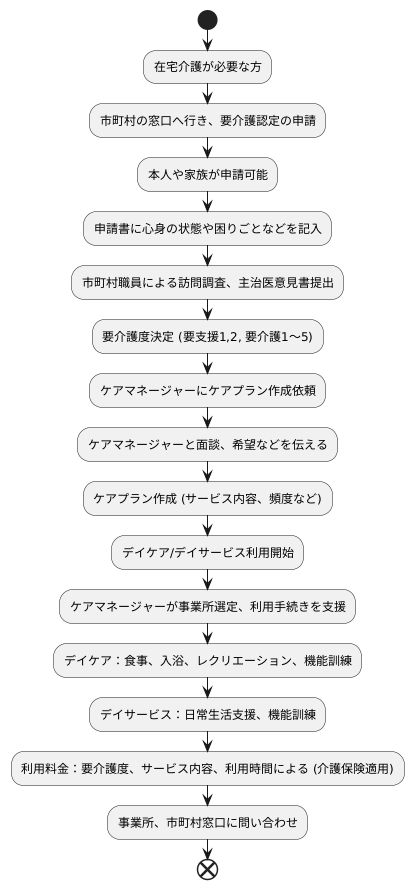

サービスの利用方法

在宅介護を必要とする方が、デイケアやデイサービスといった通所介護サービスを利用するには、まず市町村の窓口へ行き、要介護認定の申請を行う必要があります。この申請手続きは、本人や家族が行うことができます。申請書には、現在の心身の状態や日常生活における困りごとなどを記入します。

申請後、市町村の職員による訪問調査や主治医からの意見書提出などを経て、要介護度が決定されます。要介護度とは、介護が必要な度合いを示すもので、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までの7段階に区分されます。

要介護認定を受けた方は、ケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。ケアプランとは、利用者の心身の状態や生活環境、希望などを考慮して作成される、いわば介護サービス利用の設計図です。ケアマネージャーは、利用者や家族と面談し、どのようなサービスを、どのくらいの頻度で利用したいかなどを丁寧に聞き取りながら、最適なケアプランを作成します。

ケアプランに基づき、デイケアやデイサービスといった具体的なサービスの利用が始まります。ケアマネージャーは、利用者の希望や状態に合った事業所の選定や利用手続きの支援も行いますので、安心して相談することができます。デイケアでは、食事や入浴などの日常生活上の支援だけでなく、レクリエーションや機能訓練なども提供されます。一方、デイサービスは、日常生活上の支援や機能訓練を主としたサービスです。

利用料金は、要介護度やサービス内容、利用時間などによって異なりますが、介護保険が適用されるため、利用者負担は一部となります。費用の詳細やサービス内容については、利用を検討している事業所や市町村の窓口に問い合わせると、詳しい説明を受けることができます。

適切なサービス選び

高齢者の自宅での暮らしを支える上で、デイケアとデイサービスはどちらも大切な役割を担っています。しかし、それぞれに異なる目的やサービス内容があるため、ご自身の状況や希望に合ったサービスを選ぶことが重要です。

デイケアは、心身の機能を維持したり回復させたりすることを目的としています。理学療法士や作業療法士など専門の職員による、一人ひとりに合わせた機能訓練やリハビリテーションが提供されます。身体機能の低下予防や改善、日常生活動作の練習などを通して、自立した生活の継続を支援します。

一方、デイサービスは日常生活の支援や社会参加の促進を目的としています。入浴や食事の介助、排泄の介助といった日常生活上の支援の他、レクリエーションや趣味活動、地域交流などを通して、閉じこもりを防ぎ、社会との繋がりを維持することに重点を置いています。

どちらのサービスが適しているかは、ご本人の身体状況や生活の状況、そして希望によって異なります。たとえば、身体機能の低下が気になり、リハビリテーションに重点を置きたい場合はデイケアが適しています。日常生活のちょっとした支援が必要な場合や、社会との繋がりを大切にしたい場合はデイサービスが適しています。

もし、どちらのサービスを選べば良いか迷う場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談してみましょう。専門家の立場から、ご本人の状況や希望に合ったサービスの選定をサポートしてくれます。また、複数の事業所に見学に行ったり、体験利用をしたりすることで、サービス内容や雰囲気を実際に確認し、ご自分に合った事業所を見つけることができます。パンフレットやホームページだけでは分からない部分も、直接見て感じてみることが大切です。焦らずじっくりと時間をかけて、最適なサービスを選びましょう。

| 項目 | デイケア | デイサービス |

|---|---|---|

| 目的 | 心身の機能維持・回復、自立した生活の継続支援 | 日常生活の支援、社会参加の促進、閉じこもり防止、社会との繋がり維持 |

| サービス内容 | 機能訓練、リハビリテーション(理学療法士・作業療法士などによる) | 入浴・食事・排泄介助、レクリエーション、趣味活動、地域交流 |

| 対象者 | 身体機能の低下が気になる、リハビリに重点を置きたい | 日常生活のちょっとした支援が必要、社会との繋がりを大切にしたい |

| 相談先 | 地域包括支援センター、ケアマネジャー | |

| その他 | 複数の事業所に見学・体験利用 | |

まとめ

在宅で暮らす高齢者を支える仕組みとして、通所リハビリテーションと通所介護があります。どちらも日帰りで利用できるサービスですが、その目的や提供されるサービスの内容は大きく異なります。よく似た名前のため混同されがちですが、それぞれの特徴を理解し、利用者の状態に合ったサービスを選ぶことが大切です。

通所リハビリテーションは、身体機能の維持・向上を目的とした医療保険サービスです。理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションが中心となり、比較的要介護度の低い方が利用します。医師の指示のもと、個別のリハビリ計画を作成し、集中的に機能訓練を行います。在宅での生活動作をスムーズに行えるように、日常生活の動作訓練にも力を入れています。通所リハビリテーションは「デイケア」と呼ばれることもあり、特に医療機関が提供する場合は「デイケア」と表記されることが多いようです。略して「DC」と記載される場合もあります。

一方、通所介護は介護保険サービスの一つで、要介護度の高い方が主な対象となります。日常生活の支援や、心身機能の維持・向上を目的としており、食事や入浴、排泄の介助といった日常生活上の支援に加え、レクリエーションや趣味活動なども提供されます。これにより、高齢者の社会的な孤立を防ぎ、認知症の予防にも繋がります。また、日中、高齢者が施設で過ごすことで、家族の介護負担を軽減する効果も期待できます。通所介護は「デイサービス」とも呼ばれます。

どちらのサービスを利用するかは、利用者の状態や希望、家族の状況などを総合的に判断する必要があります。そのため、ケアマネージャー(介護支援専門員)に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。ケアマネージャーは、利用者の状況を把握し、最適なサービスの組み合わせを提案してくれます。また、利用できるサービスに関する情報提供も行っています。通所リハビリテーションと通所介護の特徴を正しく理解し、上手に活用することで、高齢者が住み慣れた地域で、より豊かで安心した生活を送ることが可能となります。

| 項目 | 通所リハビリテーション(デイケア,DC) | 通所介護(デイサービス) |

|---|---|---|

| 目的 | 身体機能の維持・向上 | 日常生活の支援、心身機能の維持・向上、社会的な孤立/認知症予防、家族の介護負担軽減 |

| 保険 | 医療保険 | 介護保険 |

| 対象者 | 比較的要介護度の低い方 | 要介護度の高い方 |

| サービス内容 | 医師指示のもと個別のリハビリ計画に基づく機能訓練、日常生活の動作訓練 | 食事・入浴・排泄介助、レクリエーション、趣味活動 |